“硬面,烂面,宽汤,紧汤,拌面;重青(多放蒜叶),免青(不要放蒜叶),重油(多放点油),清淡点(少放油),重面轻浇(面多些,浇头少点),重浇轻面(浇头多,面少点),过桥——浇头不能盖在面碗上,要放在另外的一只盘子里,吃的时候用筷子搛过来,好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里……”

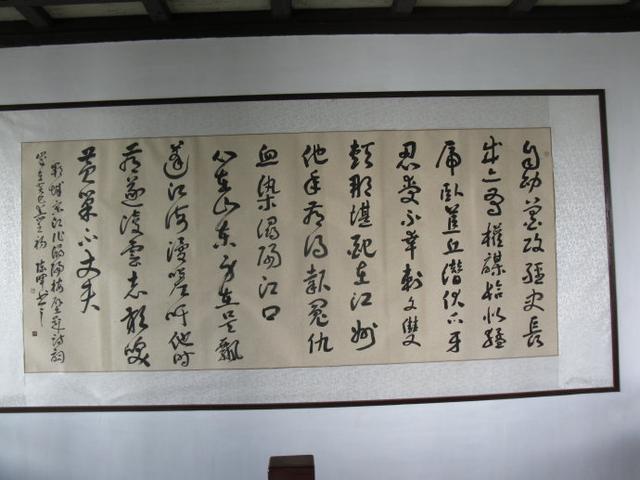

这是在苏州城生活了一辈子的作家陆文夫,其小说《美食家》中关于苏州面让人垂涎欲滴的记录。

苏州人爱吃面也讲究面由来已久,种种关于面的“规矩”让人想起旧时。

那时,对于浇头或面的多少并不在意,只知道要填饱肚子,但依然要泛着酱香的红汤、各色浇头以及细白的龙须面。特别是到了冬日,或许山珍海味也比不上记忆中这碗热乎乎,刚下好的面。

一碗“讲究”的面

传说中,苏州人爱吃的奥灶面原是“懊糟面”(即邋遢之意)。

其故事大抵是在清朝同治年间,玉峰山下当炉的店主颜陈氏取南北面食之长,制作出一种面白、汤红的红油面。由于色香味俱佳,深受过往食客喜爱,但受到一些同行的嫉恨,将其红油面说成是“懊糟面”(即邋遢之意)。

虽然并不影响营生,但名字实在难听,直到某一日,店铺来了位书生,他提议干脆取“懊糟”谐音,用“奥灶”两字为招牌,才有了如今江南出了名的面食“奥灶面”。

或许有人会说,煮面条还不简单?大火烧开了水,把面投进锅中煮沸不就好了。

其实哪有这么容易,如陆文夫在《美食家》中所说的那般,讲究的人吃面条连煮面的面汤都有要求,要吃“头汤面”才好,这样

煮出来的面才会清爽滑溜,口感好。 不过,现在的快节奏很难让人有心力在家中做一碗溢满了苏州味道的面,毕竟从汤头、浇头到面,每一步都得讲究。

这碗“書”州面,是有着246年历史的老字号乾生元与“苏帮菜宗师”潘晓敏掌勺的胥城奥灶面借此携手开发出一款速食奥灶面,便是要让食客居家也能轻易尝到工艺精细的苏式美食。

即使懒睡也能不急不慢的来一碗“头汤面”。

烧开水,按照苏州人的仪式感,先烫碗,再将奥灶面用鸡骨、猪腿骨、螺蛳、草鱼等搭配十四种中药材熬煮9小时浓缩而成的汤头用沸水冲好,加上40秒即可快煮而成热乎乎的面。

虽说苏式面本就细,但我们所用的龙须面仍旧比市面上要更细一些,且经过足足六次压面,爽滑又筋道;浇头是奥灶面中最经典的焖肉与“爆鱼(即熏鱼)”,尚未开动就香味扑鼻。

,