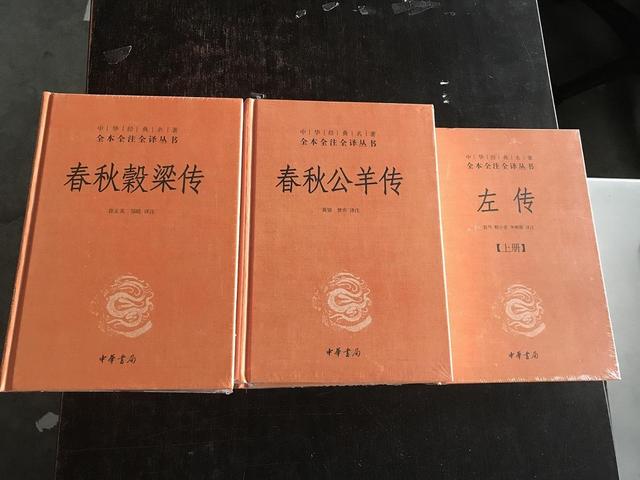

《春秋》是孔子晚年完成的,因为“春秋笔法”,后学需要讲解才能明白。于是有了解经之文,谓之“传”。“春秋三传”是后来极为普遍的说法——《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《春秋左氏传》是也。

公羊高和谷梁赤是子夏的学生,也就是孔子的再传弟子,可能因为讲授《春秋》的工作需要,整出两本教材解读,这本来也是分内的事,后人争议不多。只是这个《春秋左氏传》——就是大名鼎鼎的《左传》,并为三传之一,却显得有些突兀。

据说《左传》的作者是神秘的左丘明,他还写了《国语》。左丘明是谁?

《论语》中记,子曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”从这语气看来,左丘明被孔子视为前辈榜样,至少得平辈论交。

很多学者言之凿凿地证明《左传》作者左丘明其实就是子夏,这好像是乱了辈分。《论语》中说“起予者商也,始可与言诗矣”。子夏再怎么牛,在老师口中,也得被称为“商”。这是礼,不能乱。如果两人为一人,这《论语》也太没流儿了。

再者,公羊高和谷梁赤是子夏的学生,写出来的教材解读,和《左传》的风格迥异。全然绕过老师亲近师爷,这俩人也太没流儿了。

还有一种可能,子夏托了左丘明的名儿,自愿把《春秋卜氏传》的著作权让给了老前辈,可这又有什么必要呢?《公羊传》《谷梁传》不也大大方方地留下名字了吗?

所以《左传》的作者一定不能是子夏。可其真实作者也不大可能是孔子口中的那个左丘明。

年龄和地位问题是明摆着的。后儒说德高望重的左丘明怕孔子的弟子们曲解孔子的春秋大义,所以通过对《春秋》的解读给孔子的后学圈定一个框框,因此写成《左传》,这显然是后来学者的一厢情愿。《左传》内容的实事也早已证明,其与《春秋》并非高度统一,甚至不乏龃龉。司马迁说“左丘失明,厥有国语”,也没有提到“除了国语,还有左传”。

孔子口中的左丘明,被目之“君子”,以至他的故乡肥城至今还有“君子之邑”的美称。其本人不单单是君子,更被尊为“文宗史圣”“经臣史祖”,如此崇高的史学地位难道就是因为他给《春秋》做了一本教参?并且我们再看看这本教参的某些内容——

晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及。推曰:“献公之子九人,唯君在矣。惠、怀无亲,外内弃之。天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?窃人之财,犹谓之盗。况贪天之功,以为己力乎?下义其罪,上赏其奸。上下相蒙,难与处矣。”其母曰:“盍亦求之?以死谁怼?”对曰:“尤而效之,罪又甚焉!且出怨言,不食其食。”其母曰:“亦使知之,若何?”对曰:“言,身之文也。身将隐,焉用文之?是求显也。”其母曰:“能如是乎?与汝偕隐。”遂隐而死。晋侯求之,不获,以绵上为之田。曰:“以志吾过,且旌善人。”(《介之推不言禄》)

娘俩的谈话,是被哪位史官记载下来的?这分明不是记载,这是描述。写得是真好,只是作为史书不免失实。这等文字怎么可能是“史圣史祖”随意创作的。

最大的可能是,《左传》一书,乃是汉儒依托左丘明的某些著述(大概是拆分了《国语》),又夹带了很多私货,故意对应了《春秋》的时间,硬造出的一部经典。出于私自使用了左丘明某些著述的材料后的良心发现,或者更是出于为这样的一部新作做旧抬身价,著上了左丘明的大名。这也实在是汉儒们很喜欢做的事情。如此也就解释了为什么作为母本《春秋》未记之事,在子本《左传》里都赫然在列了。

所以,《左传》大概是汉儒在历史典籍的基础上,新写的一本独立的书,为了使其流传,用了小伎俩——抱了《春秋》和左丘明这两条大腿。这个汉儒是谁呢?刘歆吗?

但是有了《春秋左氏传》的名号,就被更后来的学者们并列为“春秋三传”之一了。是不是应该这样说,《春秋》只有两传,《左传》被挂名,不该算数。

但是,这并不影响《左传》绝对是一本好书,虽然来路不分明,但是经典永流传。

,