作者简介:李雨生,中国民间文艺家协会会员,天津市作家协会会员,天津静海区作家协会理事,天津铁路夕阳文学社社长。从1984年开始,先后在国家及省市级报刊、杂志发表文学作品200余万字。共获国家级、省市级各类文学大赛奖项38项。著有长篇小说《初恋草原》、散文集《岁月难忘》《生命像一只五彩气球》《怀旧也是一种享受》《岁月留痕》。

●从电脑坏的日子里说起 ●

从鼠年春节开始,一场瘟疫来势汹汹地蔓延了几乎整个华夏大地。全国上下紧急动员,协同作战,步调一致,开始了一场旷日持久的“战疫”。期间,各地纷纷采取史上最为严格的措施,有的封城,有的封村,有的封路,有的封小区,为的是切断病毒传染的渠道。除了那些英勇的医护人员,以及各行各业的配合者们冲在第一线外,绝大多数的人都自觉地不出门、不串门,不扎堆,不聚会,在家进行自我隔离,做起了“宅人”。

作为一个文学爱好者,面对疫情,面对灾难,不免忧心忡忡。为国家担忧,为一线的战斗者担心,为全国所有老百姓担心,心中有很多块垒,不予吐之不快。当我为《作家新干线》写了一篇《清清静静过大年》的稿子后,在写第二篇《关于新冠肺炎的哲学思考》准备结尾的时候,我家的电脑突然坏掉了。先是不能关机,后是出现蓝屏,最后干脆不能开机。如果换在平时,这根本不算是问题,或修或换,相当简单。但是,在疫情相当严重的时候,商家关门,维修歇业,就算上班,也没人敢来,我也不敢去。我想再坚持十几天,等疫情到了拐点就可以出门了,但是,拐点遥遥无期,感染疫情数字在每天增加,什么时候才能控制疫情,还没有人敢打保票。

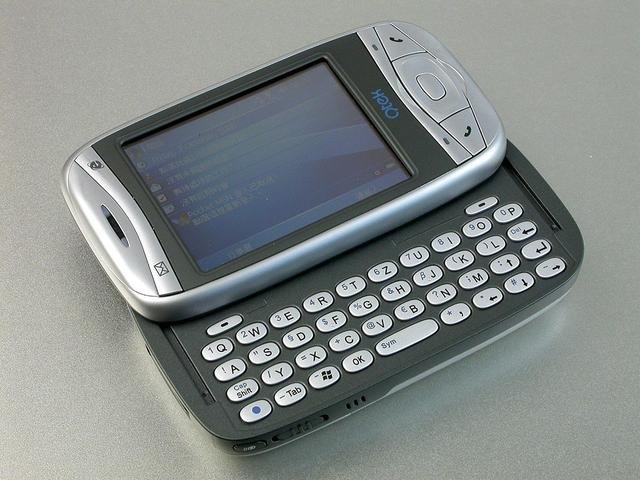

离开电脑,文章写不成,有点抓耳挠腮。我的手机也有记事本功能,但很不好用。一是字体太小,二是选字很麻烦。所以我从来不用。幸亏儿子有一个朋友是电脑行家,儿子打了个电话,叫他在家重新组装了一台,通过快递送到小区门口,这才解决了问题,但前前后后也有十多天的光景。

这些话我很不爱听,话里话外都透露着一种被时代所抛弃的牢骚和倚老卖老的不满。62岁,正是好时光,人称60至80岁,是人生最美的黄金时节,62岁怎么就老气横秋,自暴自弃了呢?无独有偶,在我的身边,也有一些朋友,不会电脑,不用微信,理由千条万条,归根结底只有一条,就是认为自己老了,不行了,学不会了。我每次听到这些话时,都会替他们感到一种人生将晚的悲凉。学个电脑打字或手机微信就这么难吗?我承认老年以后,记忆力是有所下降的,有时学个新东西是需要几遍甚至十几遍才能记住,但是,这并不等于就学不会。关键是自认为老了的问题在作怪。

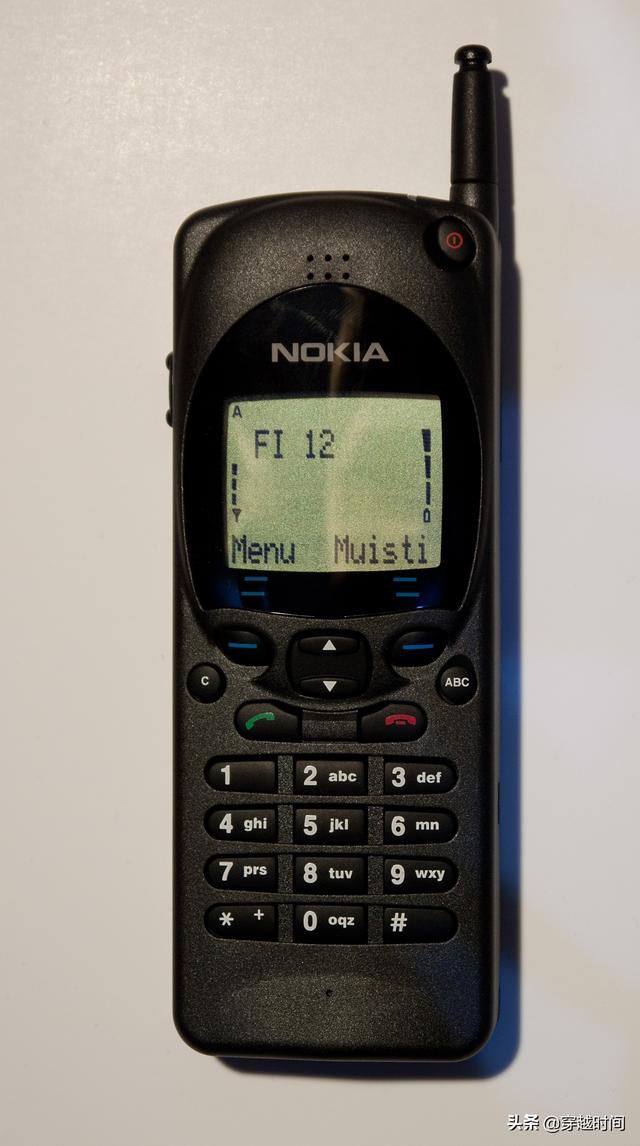

在我们“天津知青文学社”和“津铁夕阳文学社”里面,有很多和我同龄甚至比我大的老同志,电脑打字写文章信手拈来;手机网上购物,网上叫外卖,网上打车,网上购票,网上发快递如探囊取物;在手机上做“美篇”做“动感相册”得心应手;在电脑和手机之间随意转发文章玩得那叫一个溜。特别是在当前疫情尚未控制的时候,这些老同志用手机买菜,买生活日用品,非常方便快捷。记得前些日子天津《中老年时报》把这些老人称之为“新老人”,我看一点也不夸张。

在电脑坏的日子里,码字就成了问题。有的朋友说:“干脆恢复原始办法,用手写。”我坚决不答应。因为我知道,所有的编辑,不管是纸刊还是平台,没有人再愿意看手写的文稿。悲哀吗?一点也不!这是历史在逼着你进步。那些并不老的老人,心甘情愿地落后于时代,不是世界淘汰他,而是他自己在淘汰自己。在疫情尚未解除的阶段,假如你和子女在一起生活,可以有子女为你操作。但是那些并不和子女在一起的老人们,甚至连基本的吃菜、吃饭都成了问题,假如冒险出去,就有被传染的可能,也不符合“大敌当前,严防死守”的要求。因此,学一学电脑、手机操作,还是大有用处的。

我们当前正处在世界高科技飞速发展的时代。5G的普及使用,更将加速推进智能时代的脚步。倘若我们在时代的潮流里跟不上水的流速,真有可能就会被历史的浪头打翻。

责任编辑 杨志强

总 策 划:周 博

,