一.概念描述

现代数学:角的度量亦称角的测量,是平面三角的基本概念之一,指测度(或比较)角(旋转量)的大小的过程。它包含两个方面:①测量的方式、方法(包括测量单位、进位制);②测量的结果(量数)。

由于历史发展和地区文化、经济的差异的原因,角的度量产生了不同的量角制度。常用的角的度量制度有角度制、弧度制、密位制、百分制四种。但无论哪一种度量制度,都必须符合度量公理的要求。

小学数学:小学数学教材对此没有明确的定义。其中,2005年北京版教材的第7册是这样描述的:测量角的大小,可以用量角器。

二.概念解读

我们小学数学教材中度量角的大小采用的是“角度制”。角度制是度量角与弧的常用制度之一,这是一种六十进制,即把圆周的1/360的弧称为含有1度的弧。而1度的弧所对的圆心角称为1度的角,1度角记为10;1度的1/60称为1分,记为1’;1’的1/60称为1秒,记为1”。这样,用“度”为单位来度量弧与角的制度称为角度制。

把圆周分为360等份的角度制始于古代巴比伦人诺伊格鲍尔根据发掘的黏土书版中刻写的巴比伦楔形文字的考证,著有《数学楔形文字诠释》。他认为,在苏美尔文化初期,曾经使用过一种较大的距离单位---巴比伦里(1巴比伦里约等于7英里)。由于巴比伦里用于测量较长的距离,它也称为一种时间单位,即走完1巴比伦里所需的时间。由于发现一整天约等于走完12个巴比伦里所需的时间,并且一整天等于天空转一周,所以一个完整的圆周被分为12等份。又为了使用方便,把巴此伦里分为30等份。于是,他们便把一个完全的圆周分为12x30=360等份。

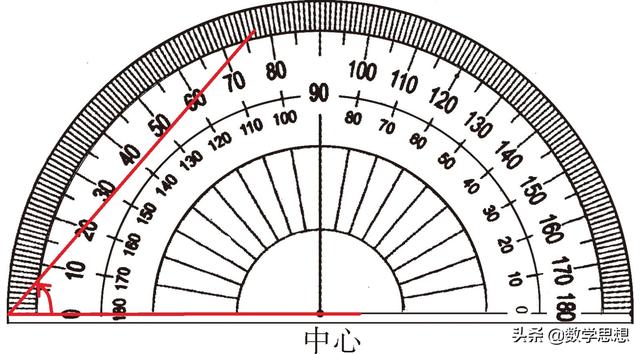

为了便于引出半圆形量角器,以北京版教材第7册为例,小学数学教材一般是这样描述的:角的计量单位是“度”,可以用符号“。’表示。把半圆平均分成180份,每一份所对的角的大小是1度,记作10。

三.教学建议

(1)引导学生在自主探究量角方法的过程中理解度量的本质,形成度量意识

用量角器量角,是学生在度量知识方面的一次拓展,对于学生来说有一定的难度。那么,在“角的度量”教学过程中如何突破这一难点,名师们各有各的高招,值得我们借鉴。比如吴正宪老师的“小角量大角”教学片段:吴老师从一个有趣的游戏引出“怎么才能量出这两个角谁大谁小”这一问题,引导学生利用学具袋中的小角测量大角,使学生初步感知量角的过程,当学生遇到“不能正好摆满”的麻烦时,吴老师“神秘地把角对折了一下”,学生豁然开朗;接着,吴老师又提出新的问题:“如果用它量又碰到不能正好好摆满的麻烦该怎么办呢?”学生此时顿开茅塞,想到用“小小的角”量;此时“1度的角应需而生”,也就引出角的度量单位;接着由“小角量大角太麻烦”使得“量角器应需而生”。

再如华应龙老师的“在量角器上画角”教学片段:华老师由“滑梯”引出“怎样量角的大小”的问题。为了使学生理解“量角就是用量角器上的已知角去重合被量的角”的道理,华老师引导学生找量角器上的已知角,然后让学生在“纸制量角器”上画不同度数的“角”。如果在量角器上清晰地找到角了,量角就没问题了。

两种不同的教学设计,都为学生搭建了自主学习的平台,让学生真正成为学习主体;都为学生认识量角器的构造、理解量角的本质、掌握量角的方法奠定了基础;都是引导学生在一系列的动手操作活动中经历学习的过程,学生从粗略的测量到精准的测量,逐步探究出科学的度量方法。学生在掌握量角这一技能的过程中,感悟了测量工具的形成过程,理解了度量的本质,获得了主动探究的经历和学习成功体验。

(2)关注已有经验在新知学习中的影响,根据学生的需求因势利导

教师的教学设计必须建立在学生已有的生活和知识经验的基础上。学生在学习角的度量之前掌握的测量基本是用长度单位进行的。测量长度的经验虽然为测量角度奠定了基础,但是由于度量对象的特征不同,学生测量长度的经验反而可能会给测量角度带来负面影响---思维定式使学生习惯于“从头开始”、“从左边开始”---学生最初使用量角器尝试量角时,往往从量角器左边量,用量角器的一端顶住角的顶点。如下图,

因为量长度就是从左边开始量的,0刻度线在左边。

为了解决这一问题,曹培英老师在《技能教学的方式可以多样化》一文中谈道:“既然学生已经习惯于‘一端对齐’,为什么我们非要和他们‘过不去’,从一开始就试图彻底扭转呢?能不能突破我们自己的思维定式因势利导呢?”曹老师提出了一个很好的建议:可以先出示只有一圈刻度的“半个”量角器,让学生用它来量锐角、直角。这样做“既顺应了学生‘一端对齐’的习惯,又暂时回避了分辨外圈刻度、内圈刻度的麻烦”。然后再根据学生的需求进行调整---要想能够直接量出钝角的度数,就需要整个量角器;要想使开口向左、向右的角都方便度量,就需要有两圈刻度的整个量角器。不管量角器经过怎样的变换,其本质与现行的量角器都是一样的。教师可以根据本班学生的实际情况,选择相应的教学方法。

四.推荐阅读

(1)《昊正宪:人文教育思想探究》(鱼霞、夏仕武,教育科学出版社,2009)

该书第119-129页在“双师同堂,现场会诊”中详细介绍了吴老师及她的研修团队对于“角的度量”这节课的研修过程和精彩片段。

(2)《我这样教数学---华应龙课堂实录》(华应龙,华东师范大学出版社,2009)

该书第1-39页详细介绍了华老师课前、课后的思考以及专家们对于“角的度量”这节课的评析。

,