从容国团在1959年夺得新中国第一个世界冠军,至今已过去超过一个甲子的时间了。中国乒乓球的辉煌自不待言,但是别忘了“万事开头难”,正是创造了“第一个”或者“第一次”的先驱者,才奠定了乒乓球技术的创新与国球的长盛不衰。当然,诸如中国第一个男子世界冠军(容国团,1959年)、第一个女子世界冠军(邱钟惠,1961年)、第一位世乒赛男子单打“三连冠”获得者庄则栋、第一位“大满贯”英雄刘国梁等等等等,已是人尽皆知,毋须唠叨。那么,还有哪些“第一个”呢?

转与不转——容国团

自从胶粒拍于上个世纪三十年代面世之后,乒乓球便有个旋转问题。那时,主要是削球选手使用,利用切削动作使胶粒摩擦球体制造出简单的下旋,以制约对手的进攻。但是,我国直拍攻球选手容国团竟然于1957年始创了搓转与不转和正手发转与不转两大绝招。由于他手腕十分灵活,以极其相似的动作切出忽然很转、忽然不转的下旋球,诱使对手不是回球下网就是接出半高球,让容国团一板打死。他之所以能够在短短的一年时间内连夺“九大城市锦标赛”(全国精英云集于上海)单打冠军、广州举行的全国锦标赛单打冠军和第25届世乒赛男子单打冠军,这两项看家本领无疑是起了很重要的作用。从此,不少直拍攻手都学这转与不转,其中佼佼者有胡道本、谭卓林、鄢桂芬和后来的世界冠军郗恩庭。

直拍弧圈球——胡炳权

1960年,日本人创出了“弧圈型上旋球”(俗称弧圈球),改变了整个世界乒坛的态势,并在技术上有力地推动了国际乒乓球的锐变。现在,弧圈球已经是“满天飞”了,只要是拿反贴海绵拍的,不会拉弧圈可以说是不会打乒乓球。但是43年前,弧圈球是日本队的“秘密武器”,人们从没看过。谁知却从日本乒协的刊物中不慎泄露了一丝“天机”:“球儿呈弧形在空中慢慢飞来。”就凭着这一句话,正在厉兵秣马、枕戈待旦的中国乒乓球队立即悉心研究、揣摩。因为即将在北京举行的第26届世乒赛,头号劲敌就是已经蝉联了5届团体冠军的霸主日本队。虽然日本乒协曾扬言已经研创了一种“新式武器”弧圈球,但是却只听其声,不见其形。中国队领导和教练们决定凭杂志上那一句话,指定了胡炳权和薛伟初两位队员试验摸索。每天练习,胡炳权便独沽一味地摩擦上旋(他早在1957年已经改用反胶,对削球时的拉球已略带上旋),甚至回到宿舍也对着墙壁练习和琢磨。果然,皇天不负苦心人,竟让他练成了弧圈球。由于弧圈球已经有了雏形,队里马上又动员廖文挺、余长春等人仿效苦练,然后在练习中让主力队员适应。26届世乒赛,中国队终于战胜了日本队,首次夺得男团锦标,同时还取得男子单打和女子单打的冠军。不要忘记,胡炳权、薛伟初居功至伟!

侧身发左侧旋球——李富荣

上世纪六十年代之前,乒乓球员发球一般都是左方反手发,右方正手发,而且大多是用反手发球。但是,在1958年的全国锦标赛上,却出现了一位手握直拍站在球台左方用侧身发球的年轻球员,他就是李富荣。当时他侧身发出的左侧旋球,使许多人不适应,加上他步法好,更擅长正手和侧身攻击,而发出的左侧旋球对方极易将球回到中左方,利于他的发球后侧身抢攻。就在这次比赛中,他打败了上届单打冠军王传耀,一鸣惊人。自此之后,直拍攻球选手均纷纷学用并发展这种新颖而实用的发球。当然,现在已是全球通用了。

合力发球——陈崇明

中国队在1964年练习一种旋转极强而且可以随意变化的“合力发球”,并由王志良、林慧卿等人在28届世乒赛中使用过(王志良单打对日本名将高桥浩第一局比赛,用合力发球得分率高达90%,差不多发一个便赢一分)。翌年的国际乒联会议上,在发球规则中加订了一条:“发球时,球拍与球体的接触必在球体从高点的下降期。”这样便无形中限制了利用球体向上的爆发力制造出强烈旋转的“合力发球”。

“合力发球”是1963年冬由山西乒乓球队一位名叫陈崇明的男子直拍队员首先采用,很快便全队都练,进而传到国家队。

陈崇明曾因此而被短期调到国家队传授此项“绝活”。听说他们山西队员光是练习手掌抛球的爆发力,初时要求每天练一小时,凭着手腕的爆发力日增,使球离手后如箭一般向天直冲。他们还在沙地上练此“合力发球”,球拍与球体的摩擦后,球体能在沙地上钻出一个洞,洞越深就说明球越转。有一次国家队举行“合力发球”汇演,郭仲恭能将球发出后在对方球台弹回己方或直接撞网。连专门来看的荣高棠主任也赞不绝口。

直拍两面快攻的始祖——薛绪初

薛绪初是扬威国际乒坛的第一位中国人。1947年国民党的“七届全运会”上他负于队友而屈居亚军。之后1952年的第一届亚洲乒乓球锦标赛,他代表香港上阵,力克群雄,荣获男子单打和男子双打(与傅其芳合作)两项冠军。还曾经在香港和东南亚接连击败曾获两届男单世界冠军的李奇(1949,1951)和四届世界冠军伯格曼。薛老曾长期担任香港乒乓球总会执行秘书和训练、遴选委员会主席。为中港两地之乒乓交流做出不少的贡献。

他直拍快攻打法,正反手两面起板,尤其是反手的“将军拔剑”更是冠绝群伦,传诵一时,香港群英,无出其右。在他之后,中国乒坛出现了王传耀、庄则栋、胡道本等直拍两面快攻世界名将,更是一代新人胜旧人。

长胶球拍——张燮林

世界上首位使用长胶球拍的知名球员当推张燮林,他当年凭着长胶削球的一手妙技,创造了国际乒坛的奇迹,为中国队建立了功绩,成为传诵一时的“乒坛魔术师”。由于长胶的出现,使这种球拍在世界乒坛上受用了30年,为国家争得了不少的荣誉。

侧身左侧旋配合右侧旋的发球——刘玉成

六十年代初,吉林省队员刘玉成新创了一种发球:站在球台左侧,用正手发出强烈的左侧旋,球发出之后球拍连着做一个向右的动作,成“之”字形;或用相同动作,当球拍向左挥动时不与球体接触,而是从左向右的时候才摩擦球,使发出的球产生右侧旋。这种以球拍向左或右佯动而可以发出截然不同旋转方向的发球,往往能迷惑对方,效果极佳。这种发球当时被称为“刘玉成式发球”,刘本人也因此而在1964年被调到国家青年队一段时间,但后来由于其它技术平平而回吉林,这样反而“玉成”了他的队友许绍发(许绍发是1965年第二届全运会后调到国家队的),将这种发球发扬光大,耀威国际。从此之后,学的人越来越多,使用得最为出色的是两届单打世界冠军郭跃华。八十年代之后,瑞典选手瓦尔德内尔把这种本来利于直拍的发球移植于欧洲横拍,其质量更是青出于蓝而胜于蓝。

直拍削球第一人——刘英池

人们只知道姜永宁是中国第一位直拍削球手。其实,第一个用直拍打削球的中国人是1939年的香港男子冠军刘英池。当然,后来的欧阳维、姜永宁以及张燮林、王俊、葛新爱都是此中高手的世界名将,只可惜为今已再难看到了。

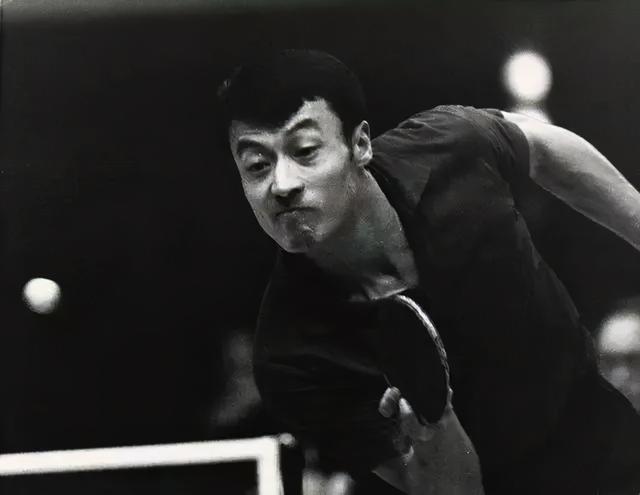

左起:梁丽珍、郑敏之、容国团、林慧卿、李赫男

横板长胶削球——林慧卿、郑敏之

上世纪60年代,长胶虽然问世,但是作为队伍中的“秘密武器”,长胶不仅在全国各地禁止出售,即使在国家队队员使用也需经过批准。男队只限于张燮林一人,女队获批者为横板削球打法的林慧卿和郑敏之,她们也成为了乒坛史上最先使用长胶的横板选手。林慧卿和郑敏之的长胶削球,帮助中国女队在第28届世乒赛上扳倒日本队,第一次捧起考比伦杯。当时,女队主教练容国团准备了两套阵容,梁丽珍、李赫男对付欧洲,林慧卿、郑敏之去抓日本,最终中国女队完成夙愿,这就是中国乒乓球历史上“画龙点睛”的故事。

“跺脚”攻球——李富荣

现在仍有少数球员在正手攻球时,脚部用力踏地,藉此加强身体向前和手臂的助力。在踏地时造成声响,尤其是木板地上,声响更大,这种动作称为“跺脚”。在五十年代之前,攻球运动员基本上没有人跺脚。但到了1958年,17岁的李富荣却跺脚成癖,正手每攻一球,必用力跺脚,把地板跺得震天价响。跟着,便有一些年轻球员也学着跺脚。记得六十年代初期,乒乓专用馆还未建成之前,国家队是在北京体育馆的训练馆中进行练习,场中供篮、排球训练,乒乓球队只能在两侧用铁丝网围着的长廊打球。随着人数的增加,场地不敷应用,便在二楼的阶砖地临时加铺一层木板,附加使用。谁知因为木板不够厚,当李富荣被安排到二楼练习时,打不了几分钟,便跺穿一个洞,换一张球台,又是一个洞,一课下来,竟被他跺穿了三个洞!虽然马上找木匠来修补,但这终究不是个办法,只好从此不再安排李富荣这位“脚下生雷”的跺脚专家上楼了。

第一个打败世界冠军的中国人——陈国维

上个世纪三十年代初,获得第五届世乒赛男子单打冠军的匈牙利人萨巴多什,拿着新颖的胶粒球拍到东南亚各地做访问表演。但在澳门比赛时,竟输给了一位年纪轻轻的“无名小卒”——陈国维。陈国维是澳门有名“乒乓球少林寺”陶英小学的学生,他的球打得很好,赢过本地不少高手,故有“神童”之称。

早在二十年代初,有澳门“乒乓老人”美誉的陶英小学校长陈公善先生,悉心在校内推动乒乓球运动,培养出了不少杰出的选手,当时就读陶英小学的学生没有一个不会打乒乓球的,故该校被人们称为“少林寺”,而陈国维便是陈老先生的得意弟子。陈国维早夭,校内挂有他的照片,以资纪念和受学生们的景仰。

“倒拍”创始者——王志良

很多人都知道,梁戈亮擅于“倒拍”打球,也就是将正手反胶和反手长胶薄海绵迅速地倒来换去,充分发挥球拍两面不同的旋转性能去迷惑对方,这也是梁戈亮能连打五届世乒赛屹立不倒的主要绝招。

殊不知,这种“倒拍”技能是王志良在文革期间琢磨出来的,并传授与梁戈亮与林慧卿等。后来更多人去运用这种技能,并且在国际比赛中取得很好的成绩,而其中使用得最成功的就是直拍的王俊和横拍的蔡振华。到了上个世纪八十年代中期,国际乒联做出了球拍两面必须是鲜红和黑色,而且发球时球拍与球不能低于台平线之下,加上不准“跺脚”(制造噪声)发球,“倒拍”才失去了作用。首当其冲的“受害者”是蔡振华,但难能可贵的是,蔡振华就在实力受到很大影响的情况下,他与曹燕华合作,战胜了各国好手获得了混合双打世界冠军。

直拍正胶拉上旋球的首位女将——李赫男

人们会记得,郗恩庭和郭跃华都是用正胶拉上旋球的高手,并在改用反胶之后掌握弧圈球,加强了正手进攻能力后成为世界单打冠军。但是却很少有人知道李赫男也是直拍正胶拉上旋球的女子团体世界冠军主力队员之一。李赫男,也是我国最先打直拍两面快攻的女将,一开始未能在国际赛中有出色的表现。当时任女队教练的薛伟初,为李赫男订出了苦练一年拉上旋球的计划,师徒二人立下决心,天天练习不辍,“阿男”终于练就了一身漂亮的正胶上旋,先在27届女单比赛中打败了欧洲冠军匈牙利名将高基安(即福尔迪妮),继而在28届世乒赛女子团体半决赛时,与梁丽珍一起扫掸了劲敌——由亚历山德鲁和康士坦西尼斯库组成的罗马尼亚队,报了上届的“一箭之仇”,从而让主帅容国团放心地派出“奇兵”林慧卿和郑敏之,一鼓作气在决赛中战胜了已经蝉联了四届冠军的日本队。这场“女子翻身仗”,李赫男立下大功,也全赖她苦练不辍的上旋球。

改拍变英雄——王传耀、庄家富

乒乓球选手,其握拍与打法一般已在少年时期“定型”,间或有改变打法而成绩有显著进展者,如余长春、廖文挺、吴小明等从正胶快攻改打弧圈。但是,既改握拍方式而又打法截然不同的名将,恐怕非王传耀与庄家富莫属。

出自上海的王传耀,本来是一位直板以削为主的球手,成绩并不明显。但他在1951年毅然放弃原来打法,改直板打两面攻,却判若两人。1952年全国赛名列前茅,更成为第一批参加世乒赛的中国队员。此后他先后夺得了1956、1957、1959和1960年四届全国男子单打冠军,还是26届世乒赛男团冠军的主力之一,堪称“改拍英雄”。另一位“改拍英雄”是出自广州的庄家富。解放初期已经是年轻球手中的佼佼者。他本来是位直拍攻球手,1955年上调到国家队后,遵老梁教练的嘱咐,改为横拍削球打法。经过勤学苦练,成绩顿然改观,连年屹立于全国男子三甲之内,并参加了四次世乒赛,后来还成为国际著名的资深教练员。

直拍近台推挡——李宗沛

直拍快攻,是中国的传统打法,而其最大特色,就是近台的反手推挡。“推挡”,最初是挡球,这在木板时代已是一项重要技术。后来胶拍面世,技术有所发展,在挡球基础上可以加上前推的力量,构成了“推挡”。到了五十年代,海绵拍扬威国际,由于它反弹力大,更利于近台快速推球,这种球拍正好成为近台快攻的中国球员的积极手段。五十年代上海选手刘造时的快推有如“喷气飞机”,六十年代周兰荪的高压式推挡咄咄逼人,到了七十年代,郗恩庭的“大力神”推挡宛如泰山压顶。但是,话说回来,中国直拍推挡第一人还应属名于上海乒坛名将李宗沛。

“独角龙”

四十年代以后,由于受日本乒乓球技术模式的影响,中国境内也出现了一种直拍“独角龙”的打法。所谓“独角龙”是指单纯以正手进攻的打法,这种打法的运动员,反手极少运用推挡,而是倚仗灵活的步法,以迅速的走位来进行侧身和正手的攻击。由于那时还处于胶拍时代,球速比较慢,因此“独角龙”打法尚能存在甚至取得主动。这种打法的球员接发球时多是蹲在球台的左角做准备,然后视乎来球的落点迅速移动,因此人们称之为“独角龙”。五十年代初,上海的邓秀荣、武汉的夏芝仪和黑龙江的王吉禄,可说是“独角龙”中的佼佼者。

直拍横打——葛新爱

葛新爱原为横板打法,在一次观看世乒赛的电影纪录片时,被张燮林的削球技术深深吸引,从此改横拍为直拍,并且以张燮林为榜样,苦练削球技术。1973年进入国家队后,在张燮林的指导下,她把反手正胶改为长胶,逐渐练就用长胶发球、拉球,磕、拱、削等技术日臻完善,形成了以削为主、削中反攻,进攻时常用“滑板”方式,夹带反拍磕球,尤其反拍磕球速度奇快,力量又大,常常令人猝不及防,初步形成了“直拍横打”新技术。由于葛新爱发球变化多端,落点刁钻,削球又低又转,守中有攻,令人捉摸不透,被称为“乒坛怪杰”,队友们戏称“葛老怪”。

女子横拍削球——黄碧瑶

以前,中国乒乓球横拍球员,皆出自港澳、粤三地,而最先打削球防守的女子选手则为香港女将黄碧瑶,她技术精湛,冠盖群雌,平日练习对手多为男子,而所代表的球队亦是与男子一起的组合,多次获得全港单打冠军,与男子钟展成齐名。

鞋底生胶——徐详龄

半个世纪之前,有一种近乎白色而又有点透明的生胶,专门用作鞋底。那时,国际乒联尚未对球拍覆盖物提出限制,因此便有乒乓球员将这种生胶贴于球拍的一面,另一面则贴上胶粒。1952年,香港的徐祥龄是第一位使用生胶,他的“推车仔”(用生胶推球),推出的球很不规则,并因击败过当时香港乒坛霸主薛绪初而声名大噪。紧接着,香港的洪子邦、澳门的林金源和广州的林木欣都使用了生胶球拍。(可算是最早期的“鸳鸯魔术拍”,尤其是林木欣更有所创新,用磨姜的“姜磨”将生胶磨成极不平整的丘陵形状,使回球产生飘然而极不规则的旋转,对手难以适应。林木欣在1958年全国赛中战胜了名将王传耀,从而爆出了特大冷门。)

,