我随手抽出一本《梁衡散文中学生读本》,有幸读到了《觅渡,觅渡,渡何处》这篇曾选入中学课本的文章。

人到中年的我再读之,仍几度鼻酸眼迷,为之震憾。梁衡先生此文中对瞿秋白同志的一种巨大的惋惜之情,悲怆之情,敬佩之情表现的如此浓烈,如层层雾霭般笼罩着我的身心。

使我又上网去搜索探究了一番瞿秋白同志之生平往事,真诚的纪念这位革命先烈。当我读到瞿秋白得知母亲在一个深夜口服红色的火柴头粉而亡,他悲痛的写下的《哭母诗》时,我已无语泪先流。

亲到贫时不算亲,蓝衫添得泪痕新。

饥寒此日无人问,落上灵前爱子身。

他本出生于官宦世家,无奈家道中落,到最后他的母亲却因贫困而选择无疾而终,该是一种怎样的创伤呀!我甚至能想象得出这个才华横溢的文弱书生,跪泣于灵前的悲伤画面。

天妒英才,这是我读完《觅渡,觅渡,渡何处》这篇文章后最先想到的词语。这位伟大的卓越的无产阶级革命家,理论家和文学家,诗人,书法家,让我掩书长叹,心绪难平。看似疾病缠身,弱不禁风,实则铮铮铁骨担道义,耿耿寸心赴刑场。这种从容与淡定,慷慨与激昂,正是他的辞世绝笔:“眼底云烟过尽时,正我逍遥处”的真实写照。

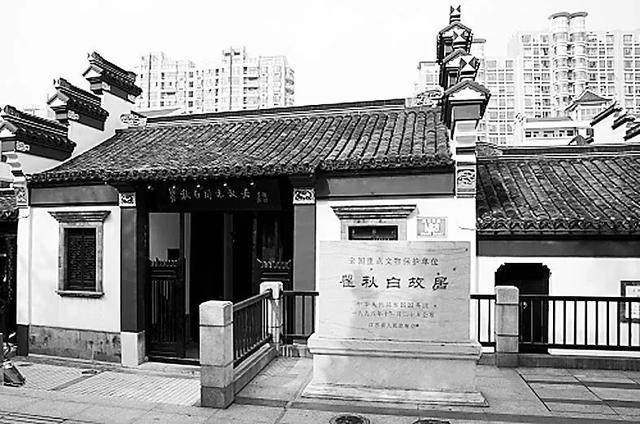

瞿秋白故居

瞿秋白和鲁讯

瞿秋白手迹

瞿秋白手迹

,