作者丨胡桑

摘编丨宫照华

(下文是译者胡桑为洛威尔诗集《生活研究》所写的序言,由出版社授权刊发。)

美国20世纪五六十年代那些最为耀眼的诗人——罗伯特· 洛威尔

(Robert Lowell)

、伊丽莎白· 毕肖普

(Elizabeth Bishop)

、兰道尔· 贾雷尔

(Randall Jarrell)

、约翰· 贝里曼

(John Berryman)

、西尔维娅· 普拉斯

(Sylvia Plath)

、安妮· 塞克斯顿

(Anne Sexton)

、艾伦· 金斯堡

(Allen Ginsberg)

、罗伯特· 勃莱

(Robert Bly)

、加里·斯奈德

(Gary Snyder)

、W. S. 默温

(W. S. Merwin)

、罗伯特·邓肯

(Robert Duncan)

、理查德·威尔伯

(Richard Wilbur)

、丹尼斯· 莱维托芙

(Denise Levertov)

……共同开启了一个时代。不同于20世纪四五十年代“新批评派”

(New Criticism)

诗人约翰·兰瑟姆

(John Crowe Ransom)

、罗伯特·佩恩·沃伦

(Robert Penn Warren)

、克林斯·布鲁克斯

(Cleanth Brooks)

、阿伦·泰特

(Allen Tate)

冷峻、晦涩、玄秘的去个人化诗风,这一批年轻诗人开始从修辞的牢笼中跃出,将清澈或神秘的个人经验或家族记忆、历史或自然压缩进诗行之中,以激进的姿态回到自我和生活,回到这个眼前的世界。

罗伯特· 洛威尔

在这个时代,叶芝、艾略特、庞德、史蒂文斯、弗罗斯特的光芒逐渐淡去。奥登正在成为老一代的大师,然而通过在1947年至1959年主编“耶鲁青年诗丛”,他培养了大批年轻诗人,比如艾德丽安·里奇

(Adrienne Rich)

、詹姆斯· 赖特

(James Wright)

、约翰· 阿什贝利

(John Ashbery)

、W. S. 默温和约翰· 霍兰德

(John Holland)

。新一代诗人正在迅速崛起,他们要发动一场诗歌的革命。其中,罗伯特·洛威尔是一位标志性的诗人。他的诗集《生活研究》,可以说开创了一个时代。在同代人眼里,他是生活经验的模仿者、苦痛的搏斗者、雅致的独白者、暴烈的词语炼金术士和满怀激情的庞然大物。

早年写下“一种冷眼旁观的自足诗歌”

在一个释放激情的时代,洛威尔是激情的教导者。正如德里克· 沃尔科特

(Derek Walcott)

在《论洛威尔》

(On Robert Lowell)

一文中说的:“他的学徒期是愤怒。年轻时的每一个短语都凝聚着热烈的野心。”1937年春天和夏天,那是在哈佛大学读书的最后岁月,洛威尔在田纳西遇见兰瑟姆和泰特这两位新批评派的主将。在他们的影响下,他的诗风多少沾染了新批评派的印迹。当年入读凯尼恩学院,洛威尔所师从的就是兰瑟姆。1940年,他进入路易斯安那州立大学读英语文学硕士,师从另两位新批评派主将——沃伦和布鲁克斯,接受了正统的新批评派诗歌训练。1946年,他出版诗集《威利老爷的城堡》

(Lord Weary’s Castle)

,次年便凭此书获得普利策奖。

希尼在《洛威尔的命令》

(Lowell ’s Command)

一文中将洛威尔早年的诗歌称为“一种冷眼旁观的自足诗歌”,这与洛威尔早年对新批评派诗歌传统的继承不无关系。尽管如此,他的激情和野心依然能够通过新批评派所倚重的自主文本释放出来。事实上,他此时的诗歌并非全然自足,只不过有意隔离了日常生活,伪装了内在自我,以高度修辞化的词句进入到富有激情的幻象里。这些早年的诗歌充满智性的想象、激烈摩擦的词语、含混的双关语和突如其来的宗教幻象。比如《圣婴》一诗的开头令人印象深刻:

听吧,钟形饲料槽当啷作响,当马车

沿着沥青路在橡胶轮胎上晃动,

混着煤渣的冰在粗麻布磨坊下方,

麦芽酒坊的女人跑着。阉牛们流着口水,

惊奇于一辆车的挡泥板,开始

跌跌撞撞爬向圣彼得山。

这些都是未被女人沾染的——它们的

悲伤不是这个世界的悲伤:

希律王尖叫着,向正在空中呛咳的

耶稣那蜷曲的膝盖复仇

此类的诗还有《醉酒的渔夫》《彩虹消失之处》等。不可预测的意象鱼贯而出,通向一个难以解释的高处的声音。这个声音势能十足,终究无法甘受冷静修辞的约束。

洛威尔的诗歌一直保持着令人心生敬畏的难度。早年诗歌中的艰涩与难度尽管在晚年大幅度减弱,却并未消失。当然,不同于他的友人伊丽莎白·毕肖普,他不愿拨开词语繁重的云雾让事物的光泽闪耀在每一个词语身上。他的诗隐幽、缠绕、沟壑纵深、湍流连绵。它们诉说着个人的生活,然而,一切必须经过词语密林而形成一道强劲的象征之风。他对历史和典故的癖好,在同一代诗人中大概是绝无仅有的。这既造就了其诗作的独树一帜,又助长了令人感到惊异的幽玄。

当然,在《威利老爷的城堡》这本诗集里,我们也能读到《悼念亚瑟·温斯洛》《玛丽·温斯洛》这样的诗作。通过这样的诗作,他开始去辨识自己的来源。亚瑟·温斯洛

(Arthur Winslow)

和玛丽·温斯洛

(Mary Winslow)

是洛威尔的外祖父和外祖母,分别在1938年和1941年去世。洛威尔来自波士顿的世家大族,其先祖是1620年乘坐“五月花”号抵达北美大陆的早期移民之一,这个家族出过大使、主教牧师、校长、学者,还有一名与埃兹拉·庞德过从甚密的诗人艾米·洛威尔

(Amy Lowell)

。外祖父的先祖爱德华·温斯洛

(Edward Winslow)

乘坐同一艘“五月花”号来到这片大陆,并且是船上新移民的领导者之一。《悼念亚瑟·温斯洛》第二节如此写道:

温斯洛祖父,看吧,那些天鹅游船沿着

公共花园里那座岛的岸边行驶,那里,

饱食面包的鸭子正在孵蛋,周日正午

携着桶和滤网的爱尔兰人惧怕

日光照耀的浅滩,因暗色的鲢鱼游弋其间。

这一节诗充满了具体的、日常的意象。从四岁开始,洛威尔就经常去位于马萨诸塞州马特波伊西特的外祖父家度过夏天。他的诸多童年记忆与外祖父有关。诗中的“公共花园”则位于他的出生地波士顿。作为一个真实的空间,波士顿镶嵌在这首诗里,与死亡的气息、超验的维度构成一个紧张的平衡。这首悼诗一直在世俗世界和超验世界之间来回游走、摆动甚至缠绕。这一节诗却暂时遗忘了超验的幻觉,诗的重力几乎全部来自世俗的经验世界。此处,通过外祖父的观看,诗句再现了一幅生机勃勃的世俗生活场景。这既与死亡构成微妙的反讽张力,又让日常生活转化为一个不可测度的深渊,犹如诗中的爱尔兰人所见的“暗色的鲢鱼”游弋其间的“浅滩”。外祖父所要离开或进入的就是这个看似庸常却神秘莫测的世界。同时,爱尔兰人之于这片大陆有着鲜明的异域性。温斯洛家族和洛威尔家族都有着遗传的异域性。这一异域性取消了眼前生活的恒久性,或者说打开了眼前生活的封闭性。这预示着洛威尔此后诗歌的方向:走向他人,进入经验世界,凝注、审视、修改,甚至质疑自我和生活。

当然,在这首诗里,洛威尔在超验空间里找到了些许安慰。诗的结尾出现了行走于水波的耶稣复活的魂灵:

这个复活节,耶稣

复活的魂灵行走于水波,让

亚瑟遭遇了小号般啼叫的黑天鹅

越过查尔斯河来到冥河

那里,开阔的水域与航渡者浑然一体。

水上耶稣的意象也出现在《醉酒的渔夫》的结尾。洛威尔家族是新教徒世家,洛威尔却在1941年加入了天主教会。在前一年,洛威尔与琼·斯塔福德

(Jean Staord)

结婚,并从凯尼恩学院毕业。他的改宗被很多朋友认为是疯狂而不可理喻的行为。他的友人、哲学家乔治·桑塔亚纳

(George Santayana)

1951年3月1日致信洛威尔,写道:“

(加入天主教)

不是一次避难,而是一场冒险——在一个新维度上的旅行和恋爱。”冒险是洛威尔生活和写作的基本状态。甚至他早年诗歌中的宗教语汇并未呈现出宁静的救赎,反而隐藏着激情的潜流。洛威尔试图通过加入天主教改变生活方式,深入内在世界,在宗教语汇里建立一个与世俗世界对抗的超验空间。只是,这最终是一场面向未知的、探寻可能性的冒险。在诗里,波士顿的查尔斯河与希腊异教的冥河叠加在一起,超逸了天主教的宗教空间。“那里,开阔的水域与航渡者浑然一体。”换句话说,“航渡者”

(voyager)

与水的流动保持一致,一再地从经验世界流入不可知的超验世界。《威利老爷的城堡》这部诗集呈现的就是这样一片永恒流动的水域及其上不安分的、狂热的航渡者,充溢着冷酷的激情。

从一开始,洛威尔就在自我的装置里建构了一个混沌、动荡的精神空间。这个精神空间尽管深邃丰盈,甚至不证自明,然而它显得有些自我循环,与浩瀚而切身的生活世界之间存在着一段令人不安的距离。新批评派的传统为他先天地设置了这段距离。如果不克服这段距离,洛威尔就不可能成为具有原创性的诗人。于是,经过《卡瓦诺家的磨坊》

(The Mills of the Kavanaughs,1951)

的准备,诗集《生活研究》

(Life Studies,1959)

迅速进入到一个自我回溯、向他人开放、与生活沟通、充满反讽张力的世界。洛威尔不再满足于长期执掌美国诗坛的“新批评派”那种非个人、非自我的智性诗风,他需要完成写作的转变,这次转变又正好引领了一种新的诗风。可以说,《生活研究》是一个时代的标志,它是继《荒原》之后最有名的诗集之一。

《生活研究》里有一篇自传性的散文《瑞维尔街91号》

(91 Revere Street)

,它以现实、平和的语调回溯了家族史和童年。1917年3月1日,洛威尔出生在波士顿祖父的房子里。1919年全家移居费城,父亲供职于费城海军工厂。1921年迁回波士顿,父亲供职于郊区的查尔斯镇海军造船厂。1924年全家辗转于费城、华盛顿,然后定居波士顿瑞维尔街91号,此时父亲回到查尔斯镇海军造船厂。洛威尔童年时随着父亲的工作调动在新英格兰的各个城市之间迁移。也许正是动荡的童年生活赋予了他一种冒险的、漫游的精神。无论是作为精神世界的航渡者,还是作为地理空间的航渡者,他都在试图穿越不可捉摸的浩瀚世界。或者说,他是要通过更为猛烈的穿行来抵消记忆中的动荡。

《生活研究》,(美)罗伯特·洛威尔 著,胡桑 译,浦睿文化丨湖南文艺出版社2019年10月版。

在1971年夏天与伊恩·汉密尔顿

(Ian Hamilton)

的对谈中,他坦承:“我书写四个地方:哈佛、波士顿、纽约和缅因。这些是我居住的地方,同时是象征,可以感知,不可避免。”1935年至1937年,他就读于哈佛大学;从1963年到1977年去世,在哈佛大学阶段性地任教过很多年。纽约则是他钟爱的旅居地,1961年他在曼哈顿西67街15号买下一套公寓房,时常来这里小住;1970年代,在他全世界漫游的间隙会偶尔住进这套房子。缅因州则是他偏爱的消夏地,1955年至1959年,每年夏天他都在该州滨海小镇卡斯汀

(Castine)

度过;献给伊丽莎白·毕肖普的名作《臭鼬时光》的背景地就在这里。波士顿则是他的老家,内心的故乡。然而这个故乡并不稳定,洛威尔的童年是在围绕着波士顿的各个城镇度过的。他和母亲都恐惧于海军军官父亲的离开、漫游和缺席。母亲讨厌关于海军的一切。父母之间的关系十分紧张。正是母亲,意气用事地买下了波士顿瑞维尔街91号,一栋位于老城区中心的红砖房子,它其貌不扬,毫无历史感,也缺少艺术性。洛威尔在《瑞维尔街91号》中如此回顾这段时日:“瑞维尔街91号是那些成年累月的精神痛苦的背景,那些痛苦折磨了我们两年。在这两年中,母亲努力要父亲从海军退役。当第二年秋天威严而虚空的无聊缩小为第二年冬天渺小的无聊,我不再渴望打开我的青春。我厌倦父母,父母也厌倦我。”

1927年,父亲终于从海军退休,全家移居波士顿的马尔伯勒街

(Marlborough Street)

170号。1930年, 洛威尔进入位于马萨诸塞州绍斯伯勒

(Southborough)

的圣马可学校

(St. Mark’s School)

。同学们给了他一个昵称:卡尔

(Cal)

。毕肖普在给洛威尔的书信里就称呼他为卡尔。不过,曾经的痛苦并不会轻易消散,而是幽魂一般萦绕在他的家庭生活中。《生活研究》中有两首诗写到了父亲。《父亲的卧室》罗列了父亲卧室里的异域事物:一套蓝色和服,饰有蓝色长毛绒带子的中国凉鞋,还有一本小泉八云的《日本魅影》。这些异域的事物揭示了一个缺席的父亲。《出售》则呈现了一种永远缺席的父亲——去世的父亲。洛威尔和父亲共享了相同的姓名:罗伯特·特雷尔·斯宾塞·洛威尔

(Robert Traill Spence Lowell)

。于是,父亲成为了洛威尔三世,而诗人洛威尔就成了四世。这仅有的差异却预示了父子两个人悬殊的生活与命运。不同于父亲常年在海上航行与冒险,诗人洛威尔一意孤行地闯入了词语的密林与想象的海洋。

父亲在1950年8月去世。《出售》这首诗里呈现了一个外表平静而内心极度痛苦的母亲如何在爱恨交织中与父亲诀别:

可怜又羞怯的玩物,

由浪子的敌意所安排,

只在里面住了一年——

我父亲的比弗利农场小屋

在他过世的那个月就被出售了。

空荡,敞开,亲密,

那些城里住宅式样的家具

怀着踮脚般的渴望

等候着紧跟在

殡仪人员身后的搬运工。

准备完了,担心

会独居到八十岁,

母亲倚在窗口出神,

就好像在火车上

坐过了一站。

洛威尔早年偏爱强劲的修辞、错综复杂的宗教语汇和神秘难解的象征隐喻,这些在这首诗里几乎消失殆尽。唯有稀疏的词句间矗立着一间空荡、敞开、亲密的小屋,和一个在窗口出神的感伤的母亲。在火车上坐过了一站,揭示了生命的逝去带来的时间错位以及虚无。母亲名叫夏洛特

(Charlotte)

。1954年2月13日, 她在意大利的拉帕洛

(Rapallo)

心脏病突发。洛威尔乘坐飞机抵达意大利时,她已经告别了人世。母亲的死让他的躁郁症再次复发。直到夏末,他的痛苦才稍稍平缓。

生活的压强让洛威尔找到了别样的诗歌道路

激情与修辞的结合迟早会捉襟见肘。生活的压强让洛威尔迅速找到了别样的诗歌道路。诗集《生活研究》必然地展开了对自我、周身生活的全面研究。《丹巴顿》写的是外祖父家族,诗的结尾出现一个更加亲近生活、更容易让人亲近的外祖父形象:“清晨,像一个情人,我依偎在/ 外祖父的床上,/ 而他在到处搜寻吱吱作响、燃着嫩绿木材的炉子。”《高烧时》写到了自己的女儿哈丽特

(Harriet)

,思考了自己的父亲身份,重新审视了自己的父母。《男人与妻子》则写到了第二任妻子伊丽莎白·哈德威克

(Elizabeth Hardwick)

。她是著名的小说家和文学批评家,两人在1949年结婚。

1936年,洛威尔在哈佛大学就读期间与安妮·迪克

(Anne Dick)

订婚,但是,第二年就解除了婚约。在1976年出版的《诗选》

(Selected Poems)

中,我们可以读到两首名为《安妮·迪克,1936》的十四行诗。在第一首里,他写道:“我们是流浪的水银,驶向波士顿。”第二首的结尾则是:“我们精神的血液干涸在砖屑的血管里——/ 基督迷失,我们唯一的王没有一把剑,/ 将词语‘宽恕’变成一把剑。”

1937年,洛威尔与斯塔福德相识,两年后与她订婚,次年结婚。然而,两人于1946年开始分居,1948年正式离婚。在诗集《为联邦军阵亡将士而作》

(For the Union Dead,1964)

里有一首献给斯塔福德的《旧恋人》。洛威尔在诗中回忆了与斯塔福德在林肯县达玛瑞斯科塔磨坊

(Damariscotta Mills)

过冬的场景。他们在这里度过了1945年和1946年两个冬天。“我的旧恋人,我的妻子!/ 还记得我们的鸟类目录吗?/ 去年夏天的一个清晨,我开车/ 经过我们缅因州的房子附近。它依然/ 在小山顶上——”诗在开头如是写道。诗中有着美好的祝福:“愿新来的人们健康,/ 愿他们的旗帜飘荡,愿山上/ 他们重修的老房子坚固!”然而,我们紧接着读到了冬日般的冷酷、恐惧与疏离:

一切都变得最好——

我们颤抖得那么厉害,狂怒,

在那里,被雪困在一起,

行将爆发,如我们

书籍帐篷里的黄蜂!

可怜的幽灵,旧爱,说吧,

以你苍老的声音,

这声音有着火焰般的洞察力,

让我们整夜醒着。

在一张床上却分处两边

在安妮·迪克和琼·斯塔福德之后,伊丽莎白·哈德威克进入了洛威尔的生活,她大概是介入洛威尔生命历程最深远的一位女性。两人的女儿名叫哈丽特。女儿的形象一再出现于洛威尔中年以后的诗歌里。《男人与妻子》这首诗里既有婚后生活的温情与依赖,也有潜藏的困境与危机:

被眠尔通驯服,我们躺在母亲的床上;

盛装的晨曦把我们染成红色;

日光辽阔,她镀金的床柱闪闪发光,

恣意放荡,几如酒神。

最后,马尔伯勒街上的树是绿的,

我们的玉兰花燃烧起来,

清晨点缀着它们凶残的持续五天的白色。

整晚,我牵着你的手,

如同你已

第四次面对疯癫的王国——

洛威尔家所在的马尔伯勒街上生长着许多玉兰花树。他在诗集《生活研究》里多处写到这些玉兰花,比如《瑞维尔街91号》《离家三月后回来》《“谈及婚姻的烦恼”》。然而,玉兰花的花期只有五到十天,旺盛的生命力里面隐藏着枯萎和消逝的危险:“我们的玉兰花燃烧起来,/ 清晨点缀着它们凶残的持续五天的白色。”倘若玉兰花隐喻着洛威尔与哈德威克的婚姻,那么其短暂的花期预示了诸多的危机。《“谈及婚姻的烦恼”》就涉及了婚姻的危机。只不过,这一危机不仅来自爱欲的法则和婚姻的宿命,同时来自一种疾病。这首诗开头第一行提到了一种药物——眠尔通,它是漂浮在洛威尔生命深渊上的一些涟漪。在瑞维尔街91号所体验到的精神痛苦后来通过这种疾病纠缠了洛威尔将近三十年,这就是令他恐惧不已的躁郁症。

巴尔德佩特医院。

1949年4月初,洛威尔入住马萨诸塞州巴尔德佩特医院

(Baldpate Hospital)

,被诊断为重度躁郁症,三个月后才出院。住院期间,他告诉医生自己是来自天堂的信使,不久前成了基督,行走在水面上。他击败了众多恶魔。他看见人们的皮肤是绿色的,看见一只并不存在的龙虾。当年7月28日,他便与哈德威克结婚,并移居纽约。此后,他分别在1952年、1954年、1958年三次经历重度躁郁症病发。在诗里,洛威尔写道:“整晚,我牵着你的手,/ 如同你已/ 第四次面对疯癫的王国。”一生中,他受尽躁郁症的折磨。几乎每隔一年,这种病就要发作一次,尤其是在冬季。他出入医院将近三十年,忍受着常人难以想象的病痛折磨。米沃什在《致罗伯特·洛威尔》一诗中写过:“你徒劳地反抗疾病,/ 它宰制你,犹如耻辱。”当然,洛威尔不仅仅是一个病人,更是一名能够将疾病转化为语言激情的诗人。

诗集《海豚》

(Dolphin,1973)

里有一首《症状》,其中几行就这样写到被洛威尔称为“热情”

(enthusiasm)

的躁郁症:

我感觉到身上旧日的感染,它每年来一次。

削弱好心情,随后不祥地

升起易怒的热情……

三只海豚忍受着我们狭小的马桶底座,

眼睛的笑意指责唇边的怒容,

它们渴得发疯。我浸泡,

检测,再检测

我真正拥有的反对自我的事物。

写诗就是洛威尔的精神分析。这首诗写于1970年初夏,之所以躁郁症成了“旧日的感染”,是因为洛威尔从1967年春天开始用锂盐代替眠尔通治病。显然,锂盐的疗效更加显著,他的病情大为好转。从1967年到1970年,他的精神状况一直比较稳定。直到1970年下半年,他躁郁症再次发作。当时,他正在英国牛津大学万灵学院担任访问研究员,并与作家卡洛琳·布莱克伍德

(Caroline Blackwood)

相爱。卡洛琳在1966年生下第三个女儿后不久,与作曲家伊斯雷尔·契考维茨

(Israel Citkowitz)

离婚。哈德威克到伦敦格林威斯疗养院看望了他,随后返回纽约。此后,洛威尔与布莱克伍德在英国同居,先是在伦敦,后来在肯特郡米尔盖特庄园

(Milgate Park)

。他们的儿子谢里丹

(Sheridan)

出生于1972年9月27日。当年10月,他与哈德威克离婚,随即与布莱克伍德结婚。洛威尔是布莱克伍德的第三任丈夫。她的第一任丈夫是吕西安·弗洛伊德

(Lucian Freud)

,精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德的孙子。

1973年,洛威尔出版了三部诗集《历史》

(History)

、《为丽齐和哈丽特而作》

(For Lizzie and Harriet)

和《海豚》。早前的《生活研究》承载了个人的精神痛苦及对其疗救的渴求,同时,其表现出来的对个人传记、家族历史、生存境况的精神分析癖好正是他对诗风进行变革的结果。此后的一部诗集《为联邦军阵亡将士而作》继续加深了这一变革,开始处理公共空间和历史记忆。比如《1961年秋》中写到了核战争:“整个秋天,核战争的/ 擦伤和刺耳声;/ 我们谈论过我们的死亡灭绝。”在《为联邦军阵亡将士而作》中,他又一次写道:“在波尔斯顿大街上,一幅商业照片/ 展示着广岛的烟云,/ 下面是一只莫斯勒保险柜,‘时代之磐石’/ 于爆炸中幸存。”洛威尔在《1961年秋》中开始设想与他人一起承担这个时代的重压:

父亲没有盾

护卫孩子。

我们像一群野生

蜘蛛一起哭泣,

却没有落泪。

而诗集《历史》,与《为丽齐和哈丽特而作》和《海豚》一样,大量采用十四行诗这一体式。只是,洛威尔使用了一种十分松散的韵律和节奏。这种自由十四行体承载了他在这一时期的探索——将历史记忆和个人经验、普遍命运和特殊遭遇叠加在一起,构筑成一种新形式的生命。幻觉的狂热如同躁郁症一般始终掌控着他的头脑。然而他不可能再回到宗教的避难所,也不甘于停留在孤悬的世俗当下。他必须在更为绵长的时间里安放这一狂热。如在同名诗《历史》开头所写的,他试图完成的是在时间的序列里超越生命的短暂易逝和永无休止的苦痛:

历史必须寄宿于曾存在于此的事物,

握住、靠近、抚摸我们曾有的一切——

我们死去,这多么枯燥、可怕,

不像写作,生命永无休止。

洛威尔一直把自己的新英格兰视为奥德修斯的伊萨卡岛。在内心深处,他可能想要成为新英格兰的受尽折磨而坚韧不拔的“航渡者”奥德修斯。诗集中有一首《尤利西斯》:

莎士比亚的替身演员,一样的束发,同性恋,肮脏……

空气中有一首新的诗篇,那是青春的

专利,欲望被纯真冷静地诱导——

迟于开花的园子,远离堕落的伊甸园,

依然美丽!没有人愿意做他的模特儿

为寻找女孩,尤利西斯从一个港口到另一个港口,亲近土地……

他的婚姻,是冥界的罩子、

吸力强大的黑暗港口和第二次机会。

他赢得了瑙西卡,但晚了二十年。

伤痕累累的丈夫和妻子赤裸地坐着,一副希腊人的微笑,

以为我们注定坠入爱河

只要我们的婚姻足够长久——

因为我们的船被焚毁,失去了所有的朋友。

我们多么希望曾与一半的朋友成为朋友!

在《历史》这部诗集里,洛威尔重构了许许多多历史人物的生命:亚历山大、汉尼拔、马可·加图、西塞罗、克莱奥帕特拉、希特勒、但丁、托马斯·莫尔、玛丽·斯图亚特、伦勃朗、罗伯斯庇尔、莫扎特、拿破仑、贝多芬、柯勒律治、林肯,还有诸多20世纪人物:T. S. 艾略特、埃兹拉·庞德、弗罗斯特、肯尼迪、列维—斯特劳斯,以及好友兰道尔·贾雷尔。他在写他人,也在写自己。对历史的检测、拆解、重组,就是对自己的精神分析。尤利西斯只是奥德修斯在拉丁语中的面具,同时也是洛威尔自己的面具。尤利西斯与瑙西卡,似乎就是洛威尔与布莱克伍德。“我们多么希望曾与一半的朋友成为朋友!”洛威尔试图通过尤利西斯的口吻获得与爱人、亲人、友人的和解,或者说,通过重构他人的命运而消解自己生命中的折磨与焦虑。洛威尔是历经了巨大的折磨、长期的坚忍而达到诗集《日复一日》

(Day by Day,1977)

中的平静状态的。

洛威尔是“自白派”的灵魂人物

诗集《生活研究》曾经开创了一个诗歌的流派——“自白派”,洛威尔是其中的灵魂人物。他是这个流派中许多诗人的导师。1955年至1960年间,洛威尔在波士顿大学开设诗歌研讨班,班上先后有诗人西尔维娅·普拉斯、安妮·塞克斯顿和乔治·斯塔布克

(George Starbuck)

就读。自白派诗歌以极端的方式回到个人生活和内在世界,而正是普拉斯和塞克斯顿将这一诗学倾向推向了巅峰。

对于洛威尔而言,自白派不仅是一种诗歌策略,而且是生命经验的必然结果。他的躁郁症、出轨、苦闷和愧疚都需要找到一个安放的容器。诗集《为丽齐和哈丽特而作》就是如此一个容器。这个容器需要移除自己的面具,回归一个裸露的自我。只不过,洛威尔以其高超的技艺,善于将过度的激情收服在看似平静的语言形式中,于是,裸露的自我在语词的对抗中又变得躲躲闪闪、难觅其踪。在自我的歧义里,洛威尔寻求对道德秩序和世俗逻辑的超越。《历史》中的无法被历史安慰和释放的苦痛与疑虑,在《为丽齐和哈丽特而作》中终于找到了赤裸混沌却富于自我辩解的形式。丽齐

(Lizzie)

是第二任妻子伊丽莎白·哈德威克的昵称。哈丽特则是他们的女儿,出生于1957年1月4日。整本诗集中的诗句在对两个人的回忆之间来回摆动。《长命的人

(哈丽特和伊丽莎白)

》记录了温暖的时刻和甜美的声音:

……我们聊天

如室友一般,彻夜至晨。你说:

“当然,我希望你们两个都比我长命,

但是你和哈丽特可能像尚未

成熟到可以自主的国家。”

然而,洛威尔又以极为隐蔽的方式渴求变化、冒险和晕眩,渴求在激情中暂时地消除身体和精神的痛苦,在诗歌这块飞地上寻找戏剧性的自由状态。他的悲剧在于其悲剧永远无法成为崇高的神话,只有在永无止歇的书写中等候痛苦的突降。就像《亲爱的忧伤》结尾所揭示的:

是我们的神经和意识形态最先死去——

然后我们,被拨弄,被磨损,被用旧,被记住。

新的每一天,我抱着更加公正的视角,

竭尽全力,因此无所事事,

被我的第二杯烈酒点燃,悔恨。

另一部诗集《海豚》于1974年获得普利策奖。诗集中的“海豚”是哈德威克的化身。在这本诗集里,她升华为洛威尔的指路者,他的缪斯,那个对他吐着“剧痛的欢乐之水”的人。但她首先是一个女人,是必须切断网和锁链的自由主体。《美人鱼出现》写道:

“做这,做那,什么都不做;你并未被链条锁住。

我是女人,或我是海豚,

人类唯一真正热爱的动物,

我把剧痛的欢乐之水吐在你脸上——

恶劣天气中的鱼,切断你的网和锁链。”

洛威尔一直试图超越混沌、抵达清澈,然而,他的充满意外的想象、丰盈的词汇和精神上的动荡不安让他一直做不到伊丽莎白·毕肖普的清晰和坚定,而更接近于荷尔德林和哈特·克兰

(Hart Crane)

。然而,他需要一个毕肖普,来平衡自己的狂热。1947年,他与毕肖普相识,深为她的诗艺所折服,将她介绍给威廉·卡洛斯·威廉斯

(William Carlos Williams)

,带她去圣伊丽莎白医院看望埃兹拉·庞德。《水》是他模仿毕肖普诗风最逼真的一首诗:

这是缅因州的一个龙虾镇——

每天清晨,一船船的工人

启航,前往各岛上的

花岗岩采石场,

剩下几十幢萧瑟的

白色木造房子粘在

一座岩山上,

犹如一些牡蛎壳。

清晰的场景。准确的叙述。每一样事物似乎被照亮,焕发着明澈的光泽。然而,这是言不由衷的洛威尔。这样的诗风并未渗透进洛威尔的大部分作品。毕肖普以近乎残忍的凝视逼近事物本身。洛威尔的旨趣则不在事物,而恰恰在自我。自我的揭示和释放让洛威尔找到了无处排解的潜能的出口。可想而知,这首诗随即就进入了梦境和幻想世界。

在《水》之前,洛威尔写过一首流传甚广的《臭鼬时光》。洛威尔在《论〈臭鼬时光〉》一文中坦承毕肖普给他的诗歌带来了转变:“这首诗献给伊丽莎白·毕肖普,因为重读她的诗为我开启了一条道路,使我得以冲破我的旧模式的束缚。她的节奏、用语、意象和诗节结构似乎都属于一个以后的世纪。《臭鼬时光》模仿了伊丽莎白·毕肖普的《犰狳》

(Armadillo)

……《臭鼬时光》和《犰狳》都采用了短句诗节,开始于飘忽不定的状写,结束于一只孤单的动物。”在诗的末尾,我们可以看到这只动物:

我站在我们

后踏板顶部,吸入那浓烈的臭气——

一只母臭鼬带着一群幼崽在垃圾桶里大吃大喝。

它把楔形脑袋插入

一杯酸乳酪,垂下鸵鸟般的尾巴,

毫无畏惧。

向外的凝视同时是向内的窥测。到了《水》这里,洛威尔开始使用“灵魂”这个词:“我们希望我们的两个灵魂/ 可以像海鸥一样回到/ 岩石。最终,/ 水对我们来说太冷了。”灵魂,或者准确地说,精神的内在空间才是洛威尔的凝视和观照之所。他的诗往往在密集事物的自由组合中展开和推进,并进入到一个事物无从在光亮中显形的空间。他在《我们的来生》一诗中写过:“我们是被抛入空中的事物/ 在飞行中活着……/ 我们的锈迹,那变色龙的颜色。”这种在空中飞行的无所着落、动荡不宁的状态是他诗歌的根本状态。就像诗集《历史》中的那首《为伊丽莎白·毕肖普而作》所写的:

你可看见尺蠖在树叶上爬行,

紧抓末端,在空中旋转,

它在摸索着寻找什么又要触及什么?你

仍然让言辞悬在空中,十年

不曾完结,黏附在你的布告板上,带着

为不可想象的短语留出的缺口或者空白——

漫不经心造就完美,这从无偏差的缪斯?

洛威尔理解的毕肖普仅仅是他自己眼中的毕肖普。事实上,让“让言辞悬在空中”的并不是毕肖普,而是洛威尔本人。“漫不经心造就完美,这从无偏差的缪斯”仿佛是诗人的自况。他终其一生在语言、生命和想象世界里泅渡、漫游。他始终是“让言辞悬在空中”的“航渡者”。对生活、个人和经验的凝注与拷问则是对空中漂泊的必要补充和微妙平衡。他必须对经验和事物做出修改。这一癖性甚至蔓延到了他的译诗集《模仿集》

(Imitations,1961)

。他的翻译从不忠实于原作,而是肆意地进行改写和创造。沃尔科特在《论罗伯特·洛威尔》一文中这样看待洛威尔:“他是一个拥有极度的傲慢和狂热的谦逊的人。他软化身边的事物,模糊它们的轮廓,让日常生活变得短视,把政治制度视为穷途末路。历史栖居在他的神经中,不是作为一个主题,而是作为一种非理性的重复。”

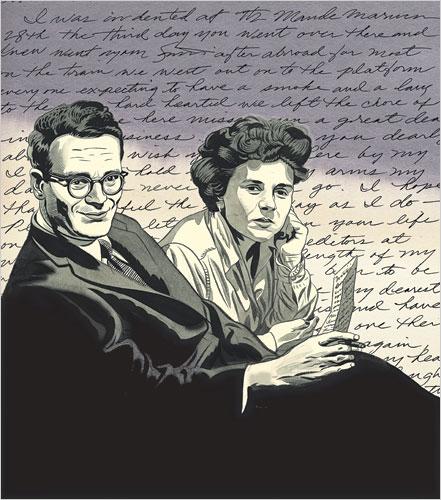

洛威尔与毕肖普。

如果说毕肖普试图让事物留驻在诗里并获得坚定的形式,那么洛威尔则是让事物变形、回旋、飞升,最终超出自己身体和精神的沉重的负荷而获得片刻的轻盈。于是,在诗集《日复一日》的最后一首诗《结语》中,他如此对自己发问:

那些神圣的结构、情节和韵脚——

为什么此刻对我毫无助益?

我想要

想象出某种事物,而非去追忆?

我听到自己语声中的噪音:

画匠的眼力并非透镜,

它颤抖着爱抚光线。

希尼在《洛威尔的命令》中提到,北爱尔兰诗人迈克尔·朗利

(Micheal Longley)

曾经区分过火成和沉积两种不同的诗歌组织模式:“火成是爆发式的,无迹可寻、迫不及待;而沉积是缓慢冷却的,反复堆叠、循序渐进。”据此,希尼做出了一个判断:“如果存在一个名称,可以命名一种始于火成而终于沉积的过程,那么它就是一个适用于罗伯特·洛威尔诗歌的名称。作为诗人的洛威尔首先有着开启灼热原材料的强大本能,但随后他又会持续不断地用他那进行修改的智力的冷热气候去作用于它,有时甚至在诗作形诸书面以后仍是如此。”

(穆青译)

不过,洛威尔的写作并不死板地遵循这样一个有序的进程。事实上,他的诗作里充满火成与沉积两个书写行为的缠绕与交织。他的诗作几乎从未表现出清晰的沉积质地,相反,字里行间涌动的熔岩才是推动其诗行前进的主要力量,即便熔岩在受到修辞的规训后获得了短暂的伪装。火成并非只是书写的动力机制,同时也是其诗作的内在结构。在他眼里,每一首诗都是一个事件。诗歌并非始于修辞的诱惑,而是源于自我深处难以抑制的精神的熔岩。沉积则是他忠于为诗歌赋形的技艺的必然结果,同时,只是一个暂时停顿的临界状态。

在诗集《日复一日》出版前的一年,洛威尔与布莱克伍德分开,回到英国。在诗集出版后,他在哈佛大学教书,短居纽约,在缅因州与哈德威克一起度夏,去苏联旅行,到爱尔兰看望布莱克伍德和他们的儿子谢里丹。狂暴又渴求温和的人,极度自我分裂的人,最终是难以与世人和解的。洛威尔的晚年周旋于繁忙的教学和旅行,不定期出入医院,时常是独自一人。有一天,在从肯尼迪机场开往纽约寓所的出租车上,洛威尔死于心脏病发作,离开了这个自己与之搏斗数十年的世界,那一天是1977年9月12日。

在生命行将走向终点的时刻,洛威尔突然对诗歌产生了不信任,对切身事物感到难以把握。他在《结语》中追问:“全都不伦不类。/ 然而为何不说出已发生的一切?”终其一生,洛威尔是否在诗歌中说出了生活中的一切?他在生活与诗歌、自我与面具之间设置的距离被克服了吗?他怀着个人经验、历史记忆和精神痛苦进行的诗歌书写,最终真的抵达了这个赋予他经验、记忆和痛苦的世界吗?也许,他最终相信了,这个世界需要“颤抖着爱抚”?对于洛威尔这样拥有无限智力与热情的庞然大物,任何阐释都不可能精准。在《为谢里丹而作》一诗的结尾,他写道:

五十岁后,我们怀着惊异和一种

毁灭性的宽恕意识,懂得

我们想要的和失败的

绝不可能发生——

且必须做得更漂亮。

他的诗歌就像世界一样丰盈开阔,像人的精神世界一样深邃复杂。他的诗无法在一个静止的点上获得终极意义,只有在无尽的流动中呈现出剧烈的诗意。他在不停的书写中建构了一个强大的自我装置,对世界持续不断地进行拆解、提炼、重构和命名。他痛苦,却不渴求救赎。他爱这个世界,却一再傲视。通过写作,他创造生活。作为诗人的洛威尔,是一名并不渴求终点又永不止歇的航渡者。

本文选自洛威尔诗集《生活研究》中的序言,小标题为编者所加,非原文所有,已获得出版社授权刊发。

作者丨胡桑

摘编丨宫照华

编辑丨何安安

校对丨翟永军

,