神似乎永远生活在远离人群的地方,即便有时现身,也总是在某个特定的时机让特定的个别人看到。有幸和神有过近距离接触的人,如果不是本身有着相当程度的公信力,那么在叙述自己这段经历的时候便很难取信于人。

听者会怀疑他要么是在撒谎,要么是产生了某种幻觉,要么是受到了某些装神弄鬼的人的欺骗。神似乎永远不会在光天化日之下降临在某个热闹的市中心,尽管这才是神对自身存在的最有力的证明。

但事情总有例外,大家已经熟悉了的《左传》以相当平和的口吻记述过一位神灵的降临。更加令人难以置信的是,这位神灵不但堂而皇之地降临人间,而且还在人间一住就是半年之久。他就暂住在春秋时代的莘地,位于虢国境内,大约是今天的河南省三门峡市一带。《左传》的记载是这样的:

秋七月,有神降于莘。

惠王问诸内史过曰:“是何故也?”对曰:“国之将兴,明神降之,监其德也;将亡,神又降之,观其恶也。故有得神以兴,亦有以亡,虞、夏、商、周皆有之。”王曰:“若之何?”对曰:“以其物享焉,其至之日,亦其物也。”王从之。内史过往,闻虢请命,反曰:“虢必亡矣,虐而听于神。”

神居莘六月。虢公使祝应、宗区、史嚚(yín)享焉。神赐之土田。史嚚曰:“虢其亡乎!吾闻之:国将兴,听于民;将亡,听于神。神,聪明正直而一者也,依人而行。虢多凉德,其何土之能得!”(《左传·庄公三十二年》)

鲁庄公三十二年,有神降临莘地。这事引起了周惠王的好奇,找来内史过询问神灵降临的原因。现在你应该已经知道,“内史”是官职名,“过”才是他的名字。

内史过是一个博闻强识(zhì)的人,他在解释个中缘故的时候还向周惠王历数了历史上的同类事件:“一个国家将要兴盛的时候,神灵就会降临,视察该国的德行;一个国家将要灭亡的时候,神灵也会降临,视察该国的罪恶。所以有的国家在神灵降临之后而兴盛,有的国家在神灵降临之后而灭亡。虞、夏、商、周都有过这样的情况。”

周惠王问道:“那我们该用什么方式来接待这位神灵呢?”

周惠王的这个问题,涉及当时祭祀的礼仪制度。周代祭神的礼仪极其讲究,仅以其中的日期规则论,在哪一天该用怎样的祭品,祭品的颜色如何、顺序如何,都有严格的典章制度。

周人祭神,一向都有规章、有套路,但这位神灵的出现属于“计划外”,让人不知道该怎么办,所以才有了周惠王那一问。内史过的回答是:“就把这位神灵降临的那天作为祭日,依照这个祭日里相应的祭品和典礼来搞祭祀就好了。”具体怎么操作,这就需要礼学专家出场了。

《礼记》有一篇《月令》,材料来源是《吕氏春秋》,详细规范出一年当中每个月的祭祀要领。我们来看原文当中的一段:

孟春之月,日在营室,昏参(shēn)中,旦尾中。其日甲乙,其帝太皞(hào),其神句(gōu)芒,其虫鳞,其音角(jué),律中(zhòng)太蔟(cù),其数八,其味酸,其臭(xiù)膻,其祀户,祭先脾。

话虽然不长,解释起来却很费力。所谓“孟春”,古人给兄弟姊妹排序,依次是伯、仲、叔、季,或者孟、仲、叔、季,所以称“伯”或“孟”的都是老大。

春秋时代不会像今天这样先姓后名来称呼人,如果按照排行来称呼,赵武就叫赵孟,如果按照谥号来称呼,就叫他赵文子。赵孟的意思就是“赵大”,但姓赵排行老大的肯定不止一个人,所以我们看《左传》提到“赵孟”,不要以为这都是同一个人。我印象中大概有四个人都叫赵孟。

表示排行的“孟(伯)、仲、叔、季”通常会被用在“字”里,比如孔子是家中次子,所以字“仲尼”。孔子有个同父异母的大哥,名叫孟皮,字伯尼,“孟”和“伯”都说明他是家里的长子。

孟、仲、叔、季的次序还被用在季节和月份上,一年分为四季,每个季度分为三个月,这三个月依次就是孟、仲、季。如果是春天的三个月,依次就是孟春、仲春、季春。为什么没有“叔春”呢?因为严格来说,“叔”并不仅仅表示老三,而是表示从老三到老幺之间的所有排行。或者说,“季”表示的并不是老四,而是老幺。如果排行只有三个,自然就没有“叔”的位置了。

我们再看“日在营室”这句,所谓“营室”,也就是二十八宿(xiù)里的室宿。古代天文学把黄道分为十二等分,称为十二次,分别都有名称。冬至那天,太阳所在的次是第一次,称为星纪,然后由西向东,第二次称为玄枵(xiāo),第三次称为娵訾(jūzī)。室宿正落在娵訾的范围,所以室宿可以代指娵訾,所谓“日在营室”也就是太阳运行在十二次的第三次上。我们今天说的“依次”、“次序”,就有这样古老的天文学的渊源。

我们再看“昏参(shēn)中,旦尾中”这句,是说二十八宿当中的参宿黄昏时出现在南天正中,尾宿在拂晓时出现在南天正中。

“其日甲乙”,是说孟春之月以甲日和乙日作为最重要的日子。古人以天干记日,天干一共十个,所以每十天一个循环。为什么叫“甲乙”,《礼记正义》给出过一种深挖狠掘式的解释:“甲”就是外壳,孟春正是种子破壳萌发的时候,“乙”就是“轧”,也就是种子破壳萌发之后再抽轧生长。这都是孟春的特性,所以甲日和乙日就是孟春最重要的日子。

用五行理论也可以解释:天干有十个,五行有五个,所以两个天干配一个五行。五行还能配合东、西、南、北、中五个方位,春天吹东风,草木生长,于是方位上的“东”配上五行里的“木”,再配上天干里的“甲乙”,就是所谓“东方甲乙木”。这种说辞我们今天在一些农村的法事里还能听到。

再看“其帝太皞(hào),其神句(gōu)芒”,这是说主宰孟春之月的天帝是太皞,天神是句芒,这一帝一神的来历我就不解释了。

“其虫鳞”,是说这个月的动物以那些有鳞甲的动物为主,原因是鳞甲象征着种子破壳萌生。“其音角(jué)”,声音以五声音阶中的角音为主。五声音阶恰好可以一一对应五行,“角”就是今天简谱当中的“3”,在五行里对应着“木”,所以是春天的音符。

“律中(zhòng)太蔟(cù)”,这句说的是律管候(hòu)气法,古人用十二支长短各异、按比例制作的铜管埋在地下,使铜管的上端和地面齐平,铜管里边填进用芦苇膜烧成的灰,如果到了某个节气,铜管里的芦灰就会自动飞出来。这就是古人确定节气的办法。但古人在实践上是不是真的这样确定节气,其实很难讲。

“其数八”,是说这个月的重要数字是八。为什么会是八,因为五行和数字相配,有所谓生数和成数。生数可以看成五行的序列号,依次是一水、二火、三木、四金、五土,它们分别对应的六、七、八、九、十就是成数。木的生数是三,对应的成数就是八,所谓“其数八”就是这么算出来的。

“其味酸,其臭膻”,是说这个月口味要以酸为主,气味要以膻为主。用五行理论来解释的话,这都属于“木”的味道。

“其祀户”,是说祭祀户神。“祭先脾”,是说祭品应当首选牲畜的脾脏。继续用五行理论解释,这是因为孟春是阳气刚刚出现的时候,这个时候祭祀掌管门户的户神,是为了把阳气吸收到房间里来。春天在五行当中对应着木,在五脏当中对应着脾,所以祭品要首选脾脏。这个理论,在今天的中医养生当中仍然很常见,诸如秋天要注意养肝,冬天要注意养肾。

这段文言文,我就简单解释到这里了,我们还要继续故事的主线。

那么,话说回来,如何祭祀那位降临在虢国的“计划外”的神灵,内史过的意见是:“就把这位神灵降临的那天作为祭日,依照这个祭日里相应的祭品和典礼来搞祭祀就好了。”现在我们已经知道,祭祀的标准是要随着时间的不同而改变的。

得到了周惠王的同意之后,内史过前往虢国,为祭祀典礼做准备去了。等办完事情回来,他却发表了这样一番议论:“虢国的国君很暴虐,又很听神灵的话,看来虢国快要灭亡了啊。”

这话的后半句有点令人费解:敬畏神灵明明是好事,为什么也会遭到负面的评价呢?

原因很可能是:虢君确实很敬神,但也很敢向神灵开口,他请求神灵赐给自己更加广袤的良田。

那位身份不明的神灵在虢国一住六个月,充分享受着虢君的祭祀,赐给虢君田土。如果严格依照《左传》的原文,神灵确实满足了虢君的请求,但也有《左传》的研究者认为,神灵只是对虢君作出了这样的一个“承诺”而已。

一位在虢君手下负责具体祭祀工作的官员发出了和内史过相似的评论:“看来虢国快要灭亡了啊。我听说过:国之将兴,听于民;国之将亡,听于神。神灵是聪明正直而又专一的,根据人的是非善恶来决定赐福或降祸。虢国有太多的暴政,怎么可能得到神赐的田土呢?”

很遗憾,《左传》对这件奇事的记载到此为止,并没有交代更丰富的细节。我们可以从中看到的是:神灵的降临的确是一件令人颇为意外的事,但这并没有引起多大的轰动。从周惠王等人的态度来看,神灵的降临好像只是一位身份不祥的尊贵远客突然到访。

他们并不曾关心我们现代人在面对这等事件时一定会关心的问题:这位神灵究竟是何身份,长相如何,和人类是怎样交流的,又是通过何种方式赐给虢君良田沃土——如果他仅仅是作出了这个承诺的话,他是如何承诺的,这个承诺后来有没有兑现——他是怎么“降临”到人间的,他有哪些厉害的本领……

还好,以上诸多问题并非完全没有答案,因为《国语》对这件事情也有记载,而且比《左传》详细得多。但有些遗憾的是,一旦比较过两者的叙述风格,就基本可以排除它们是对同一事件的分别记录,而只可能要么《国语》是对《左传》的铺陈,要么《左传》是对《国语》的缩略。这就意味着,“神降于莘”这件奇事在先秦文献中依然只有孤证。

好在《国语》告诉了我们那位神灵的身份——周惠王向内史过问过这个问题,内史过的回答是:“过去周昭王娶了房国的女子,是为房后。但房后品行不端,和丹朱相好。丹朱附在她的身上和她交合,生了周穆王。丹朱便是降临在周室王族而主宰他们祸福的神。神性专一,一旦依附于人便不会远迁。所以就现在的情况看来,这位神灵应该就是丹朱。”(《国语·周语上》)

丹朱在上古传说中并不是一个光彩的人物。他是尧的儿子,曾经有望继承尧的位子君临天下,但粗暴的性格毁了他。尧终于放弃了亲生儿子,把天下禅让给舜。也有人说丹朱和舜作战被打败了,也有人说丹朱主动避让舜而退居房陵,舜在谦让无效之后,索性借坡下驴,把房这个地方分封给了丹朱。

丹朱的事迹难以考证,他受封的那个房地和房后的房也不知道究竟有没有关联。在《尚书·益稷》的记载里,舜讲过丹朱的不少缺点,其中有一条是“朋淫于家”,这是说丹朱在家族内部搞淫乱。

无论如何,我们至少可以肯定的是,周人观念中的神灵并不是《圣经》中的上帝那样的创世神,而只是一些已经死去的显赫人物的魂灵罢了。他们既有一些高于人类的能力,也有一些和人类一样的欲望,而且也不总是干好事的。

接下来,周惠王问内史过该怎么解决这件事,内史过的主意是:派专业祭祀官员带着丹朱的后人,捧着祭品去敬献神灵,但不要向神灵祈求什么。

根据内史过的解释,这位神灵的出现预示着虢国的灭亡。虢国究竟在多久之后才会灭亡呢,内史过说:“尧当初每隔五年到各地巡查一次,如今尧的后裔出现在虢国境内,虢国的灭亡应该就在五年之内。”果然在第四年上,晋国吞并了虢国。

《国语》以其一贯风格凸显了精英人物超常的洞察与预见能力,然而当我们参看《左传》,就会发现晋国灭掉虢国是在鲁僖公五年,也就是周惠王二十二年,是神灵降于莘地的七年之后。

内史过预言中的小小误差我们可以置之不论,值得留意的是他对神灵的态度。我们现代人见神就求的风格显然会是他看不惯的。他认为神灵的赐福与降灾只取决于人的德行,神灵只是公事公办的执行者罢了;对神灵虽然应该礼敬,但不可贸然地祈求什么。内史过的言下之意是:只要我们好好搞政治,好好过日子,神灵自然会赐福给我们的,否则的话,再怎么祈祷也是白搭。

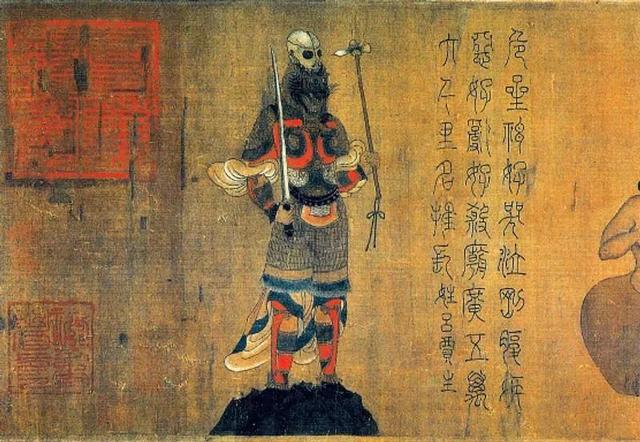

至此,单纯从对这位降临人间的神灵的好奇心而言,《国语》的记载为我们解决了他的身世问题,而他的相貌问题则要留待唐代的学术权威孔颖达给出一个时代官学的标准答案。

孔颖达先是引述《周易》的话:“神也者,妙万物而为言者也”,然后推论说,鬼神是没有形象的,而《左传》说神灵降临莘地,说明这在当地是一件尽人皆知的事情。那么,鬼神既然没有形象,大家肯定都是因为听到了那位神灵的声音才知道他来了的。

这类事情在后世不断出现,比如吴国孙权时,有神灵自称王表,言语和人类一样,只是见不到他的形体。《左传》所记的这件事应该和王表事件差不多吧。

孔颖达素有唯物主义精神,对《左传》的怪力乱神之谈常常给出朴素的解释,但面对神降于莘这件事,如果想把唯物主义风格进行到底,那就只能质疑经文的说法了,而这又大大有违经学阐释惯例。于是,这一番把神灵的“形象”彻底抹去的努力应该可以看作孔颖达在唯物主义道路上勉力为之的极限了。

事实上,孔颖达引述的《周易》并非经典原文,而是《周易》最重要的注释家王弼的一段注释。王弼的这段注释是为了解释《周易·系辞》里的一句名言“阴阳不测之谓神”,而《系辞》这句话所谓的“神”其实是指《周易》的“神妙作用”。孔颖达从此“神”牵连到彼“神”,其实已经偷换概念了,我们可以从中窥探出唐代官学对怪力乱神之谈到底持有怎样的一种态度。

唐朝末年,一起新的降神事件值得我们关注。《鉴诫录》有记载说,王建和晋晖年轻时十分交好,两人因为家贫,做起了打家劫舍的营生,事发之后逃进了武阳县的一座大墓里边。到了夜里,突然听到有人呼叫:“颖川正在举办无遮大会,咱们一起去吧!”大墓有声音回答说:“蜀王在此,我不方便离开。”王建和晋晖只闻其声、不见其人,也不知道此人口中的蜀王到底指谁。

过了很久,参加无遮大会的鬼终于回来了,他对墓中的鬼说道:“我知道你有客人,所以带了三份饭来。两份献给王爷,一份献给公爷。”墓中窸窣了一阵,像是有人接过饭来分放在王建和晋晖面前。两份饭菜虽然内容一样,但王建的这份另有一种特殊的馨香。后来两人从墓中脱了身,躲过了追兵,从强盗变成了军人,各自打下了一番锦绣前程:王建成为前蜀的开国皇帝,晋晖也当上了位高权重的太师。

同类记载也散见于其他文献,看来鬼神“有声无形”这个特点长久以来已经深入人心了,地位超然而影响深远的孔颖达经学注疏对塑造人们的这一观念应当起到了相当的作用,这就是儒家官学的力量。如此看来,中国历史上应该形成一种强大的反偶像崇拜的传统才是,但人在心理上总需要把自己的情感投射到一个具体对象的身上。即便是强大的罗马教廷,屡屡用剑与血来矫正信徒们偶像崇拜的心理痼疾,但每一次都无功而返,最后不得不放弃了这一徒劳的努力,更何况相对温和得多的东方官学呢?

在大众屡屡毫无悬念地屈服于心理定势的时候,精英阶层却一再凭借知识和理性试图摆脱这些干扰,尤其在获得官学支持的情况下更是如此。社会上于是出现了一种颇为可怪的现象:《左传》位列儒家经典,尤其是古文经学的一大重镇,但无奈唐宋以降,人们对书中言之凿凿的神异之谈越来越不买账。比如北宋随州的一次科举考试,试题公然便是《左氏失之巫论》。

这个题目,出自东晋穀梁学大师范宁的名言。范宁点评“春秋三传”,说《左传》“艳而富,其失也巫”,也就是说,《左传》的优点是内容丰富,辞藻华美,但缺点是有太多怪力乱神的记载。

针对这样一则考题,莘地降神事件便被当时的落榜考生欧阳修用漂亮的骈文援引为答题当中的一则例证。至于《国语》,因为不曾列入经典,人们对它的批评也就更加无所顾忌。柳宗元专门写过一部《非国语》,这个标题的意思就是“给《国语》找茬”,全然是明火执仗的气势。

柳宗元的良苦用心是所谓“惧世之学者溺其文采而沦于是非”,而批驳的方法论是“本诸理”。也就是说,要合理地解读《国语》,揭破它的各种荒唐,以免《国语》凭着好文采诱惑读书人,败坏了他们的价值观。

柳宗元这部书对《国语》的记述作了逐条批判,在谈到“神降于莘”的时候,把问题的关键归之于“道”,认为合乎道义的人会相信自身的力量,不合乎道义的人才会祈求于神灵。周朝本来就是靠神立国的,在国运衰微的时候当然更要弄神弄怪了。

在做出了这个掷地有声的论断之后,柳宗元以轻蔑的口吻复述了一下莘地降神的经过,认为这些内容讲出来根本不会有人信,那也就用不着费力去辩驳了。

平心而论,柳宗元大大高估了世道人心,但我们不必在意他的逻辑,只要关注他的这一句观点就好:凡是求神的人都是不合乎道义的人。用俗话来说,“不做亏心事,不怕鬼敲门”,一个在道义上自足的人是没理由有求于鬼神的。

当然,这个响当当的真理在现实世界中根本站不住脚,而柳宗元的理据也只是解释了有神信仰的诸多原因中的一个罢了,远非全部。真正做出有力的批判,还要等到清朝乾嘉年间的大学者全祖望出手。

全祖望的史学观念已经有了一些近现代因素,比如他说过这样的话:“史以纪实,非其实者,非史也”。这就是说,历史就是对事实的真实记录,不真实的记录就不叫历史。(《帝在房州史法论》)当时有人向他请教他和方苞之间的一个学术分歧:方苞认为春秋时代虽然政局败坏,但并未出现淫祀,全祖望的看法则恰恰相反,在他举出的反证里边,赫然就有内史过对降临在莘地的那位神灵的祭祀方式。

所谓淫祀,就是过度的、不合章法的祭祀。“淫”是“过分”的意思。

全祖望以为,周室衰微,礼崩乐坏,天神地示(qí)人鬼之义不明,必然会产生淫祀。鬼神之说始于墨子,尚鬼正是墨学的宗旨之一,《左传》的作者大约就受了墨学的迷惑。在神降于莘的事件里,丹朱原本生于房地,死后变成鬼神,如果说他在千年之后和当地女子通奸,生下周穆王,这岂不是说周穆王不出于姬姓王室的正统血脉么?内史过这样和周惠王讲话,岂不是当面诬蔑周惠王的先人血统不纯?明知如此还要去设礼祭祀,这难道不是最严重的淫祀么!(《经史问答》)

我们比较一下柳宗元和全祖望的意见,会发现后者的攻击力显然更强,但是,全祖望的词锋完全限定在儒家学理之内,柳宗元却出了圈,成为一个离经叛道的人。

的确,柳宗元最要紧的麻烦是,他在唯物主义的道路上走得实在太远了一些,超出了知识精英们所能容忍的极限。毕竟在他的时代里,汉代公羊学“天人合一”的观念还大有余绪,而到了宋代,轰轰烈烈的王安石变法又引出了“天命”是否“不足畏”这个过于敏感的问题。守旧知识分子们寻找鞭尸对象,最钟意的自然就是柳宗元了。

明朝人黄瑜谈到宋代的刘章和江端礼都写过题为《非非国语》的著作,题目的意思是“对柳宗元对《国语》的非难的非难”。元朝人虞槃(pán)也有一部同名作品,但这三本书都没能流传下来。

如果从柳宗元《非国语》的离经叛道里推测三位反对者的文章大意,他们大约觉得柳宗元的文章虽然不无可取之处,但那些认为自然界的现象与人事无关的论调却足以淆乱正道,这应当就是王安石“天变不足畏”的先声,值得后人认真批判。

黄瑜之所以作出这个论断,多少和他的亲身经历有关。黄瑜自述:正统末年,家乡不大安定,常有鬼物出现,白昼现形,抛砖弄瓦,父亲为此到城隍庙祷告,夜里便梦到神人相告,说世道正乱,应当持诵《妙法莲华经》以求自保。

醒来之后,父亲马上依照神嘱办事,后来果然逢凶化吉。(《双槐岁钞》)有了这种经历,黄瑜自然看不惯柳宗元割裂天人的学说。但话说回来,如果柳宗元看到黄瑜这段自述,也一定会斥之为无稽之谈,认为黄瑜口中白昼现形、抛砖弄瓦的所谓鬼物极有可能就是几个地痞流氓作怪,黄父的夜梦神人也无非是日有所思、夜有所梦罢了。

顺便介绍一下,在传统记载里,最符合黄瑜笔下那些特点的怪物应该是夔(kuí),《国语·鲁语下》称之为“木石之怪”,即山中的怪物,它只有一条腿,人面猴身;也可能是山魈,它会给人类造成一些较小的伤害,比如坐在屋檐上投掷瓦片。

话说回来,如果要在事实层面上争个输赢对错,黄瑜恐怕是争不过柳宗元的,但问题的关键并不在此。宋代知识分子对柳宗元学说最感忧虑的与其说是它在事实上的对错,不如说是它对世道人心的影响。

天道与人道到底是分是合,这也许是一个永远也争不出答案的问题,但这并不重要,重要的是一旦一种学说得到确立,它究竟会对社会产生怎样的影响。以一个极端的情形而言:我们到底是需要一种荒谬的、却可以产生积极影响力的学说呢,还是一种正确的、却有太多负面影响的理论呢?

我的态度从来都是爱智求真,但真相往往是伤感情的。我自己对人类有很深的疏离感,但大多数人毕竟不会像我这样。讲论传统经典,要不要有“铁肩担道义”的情怀,这在很多人看来是不言而喻的。

我这样的人如果生活在古代,下场会比柳宗元更惨。当然,古代也并不是铁板一块,每个时代都有自己的一番风尚。宋代就不同于两汉。汉代迷信极重,王夫之评论王莽篡位前夕的牛鬼蛇神竞起之态,就引述了《左传》的“国有道,听于人;国无道,听于神”这句话,可谓恰如其分。(《读通鉴论》)

而在宋代,唯物主义和怀疑精神在士大夫中间受到相当广泛的认同,这种认同的极端形式是一种毫不遮掩的享乐主义,尤其在北宋太平盛世的时候。我们读晏殊的词,读宋祁的传记,读宋人的各种笔记,到处都能见到一种即时行乐的风气。倘使董仲舒复生,恐怕再难找到可以兜售自家理论的土壤了。这个大背景下的宋代士人,究竟有多大可能去真心相信神的降临和天的惩罚呢?

陆游在《老学庵笔记》里如此回忆往事:“徐敦立侍郎性情诙谐,有一次对我说道:‘柳宗元能写《非国语》,正是因为他平时熟读《国语》,写文章仿效《国语》风格的缘故。

把书读得太熟,自然能挑出不少毛病。’我回答说:‘苏轼被贬岭南的时候,非常喜欢柳宗元的文章,把他和陶渊明并称二友,而在北归之后,却在《与钱济明书》里痛骂柳宗元的《时令》、《断刑》、《四维》、《贞符》这些篇章,甚至说出“小人无忌惮”这样的话来,看来也是把柳宗元的文章读得太熟的缘故啊。

柳宗元酷嗜《国语》而终于写出《非国语》,苏轼酷嗜柳宗元的文章而终于痛骂他“小人无忌惮”,这可真是报应。’”

陆游的这段记忆可能有些偏差。我们翻查《苏轼文集》,苏轼那番议论并不见于《与钱济明书》,而是在写给江惇(dūn)礼的一封信里提到的。信中说的是:江惇礼在来信中批评《非国语》,苏轼自己也对这本书不以为然,只是没工夫写文章来批驳罢了。柳宗元学说归纳起来不过两点,一是“以礼乐为虚器”,二是“以天人为不相知”。他的文章虽多,但内容一般出不了这两类,这真是小人无忌惮呀!

以上两条材料的关键都在“小人无忌惮”这句话上。在柳宗元所关注的两个问题上,礼乐即是“用神圣的方式来进行秩序化的人类活动”,是信仰不可或缺的仪轨形式,天人关系也就是礼乐形式之所以神圣的终极依据。秩序赖之以形成,百姓赖之以心安,社会赖之以稳定。

所以,礼乐是否为虚器,天人是否为相知,这都可以抛开不论,而关键是一旦人们削弱了礼乐仪轨与天人关系的光环,是否会变得恣意妄为、无所忌惮呢?

苏轼的这个担心自有其切身的政治背景。北宋熙宁三年三月二十八日,司马光精确记载着就是在这一天里,王安石向皇帝提出了那三句掷地有声、流传千古的口号:“天命不足畏,祖宗不足法,流俗不足恤。”司马光为此感慨万千,甚至想拿这三句话作为考试题目。

然而,当宋神宗随后就这三句惊世骇俗的口号向王安石求证的时候,后者却矢口否认。漆侠在1959年出版的《王安石变法》一书中考证此事,认为这三句话来自政敌对王安石的诬陷,而邓广铭在1970年代中期给出了相反的判断:这三句话非常切合王安石作为改革家的精神面貌,怕不是反对派能捏造出来的。孰是孰非呢?其实,即便王安石并没有真的说过这三句话,但他一贯的态度里边显然蕴含着这三句话的精髓。

如果这是反对派的捏造,只有当他们因无所取材而凭空构想的时候,才会发生邓广铭所推断的那个情况,即“顽固守旧的司马光之流,即便挖空心思,也撰造不出如此传神的语言来描绘改革家王安石的精神面貌的”,但是,从宋朝人对《非国语》的态度来看,柳宗元的思想影响力不容小觑,而非经疑古的传统还能一路远溯到东汉王充那里,王安石的反对派并不需要“挖空心思”来做杜撰。

乾嘉学者钱大昕作《跋论衡》,用了和苏轼批判《非国语》一样的言辞来批判《论衡》:“殆所谓小人而无忌惮者乎!”在谈及《论衡》的社会影响力的时候,钱大昕说:“后世的误国之臣,动不动就厚今薄古,说什么天变不足畏,《诗》、《书》不足信,先王之政不足法,这些荒谬言论的源头就在王充那里。”

从钱大昕的这篇文章来看,他完全不屑于使用乾嘉学者最擅长的考据方法来批驳王充,也许这是因为王充的观点实在荒诞悖谬之极,以至于根本不值一驳。而钱大昕最关心的问题仍然和苏轼、黄瑜一样,担心那些“歪理邪说”会使小人无所忌惮。

人心多有忌惮,社会才容易稳定。如果祸福和善恶能够一一对应起来,这显然是一个理想世界。但之所以会出现王充、柳宗元那样的学说,正是因为人们确实很难凭借理性找出这样一个对应规律来。

这是一个亘古的难题,也不断有智者试图解决这个难题。解决之道不外乎三种途径:一是用归纳法找出报应不爽的诸多例证,以例证论证规律;二是把观察期拉长,乃至无限拉长,于是在无限的时空里边,任你再多的祸福和善恶不相对应的例证也只是太小的样本罢了,完全不足为凭;三是试图使人转换思维,把原本不认为属于报应的事情理解为报应不爽。

第一种途径,例如清朝人陶让舟写过一部《春秋体例》,以天道证人事,说明治乱、兴亡、荣辱无不由人自取,报应不爽,如影随形,验之“春秋三传”与《史记》,历历不诬。陶让舟精神可嘉,但其他人是否能用同样的材料、同样的方法,得出同样的结论,这就很难说了。如果我们用现代的科学标准来衡量,陶让舟的论证显然不具备可重复性。

但在“义理至上”的古人看来,这个小小的瑕疵当然是可以原谅的,更何况陶让舟的观点完全符合儒家正统。钱大昕为陶让舟的这本书作序,除了极力推荐之外,还试图辩明一个很有普遍意义的误解,即认为善恶报应之说出自佛家理论,不是儒家正统学说。钱大昕从《诗经》、《尚书》、《史记》这些经典著作里边寻找例证,证明了在佛教传入之前,报应之说就已经在中国深入人心了,儒家从不讳言报应。

钱大昕的结论基本属实,因为佛教的报应说和中国本土的报应说原本同名而异义,前者是一种宇宙论,不带道德成分,后者则是纯入世的、纯道德的。只是佛教理论历经演变,东传之后又在很大程度上被中国化了,它的报应说才和中国本土的同名概念混淆起来。我们现代佛教中最常见的善恶报应理论并不来自印度佛教,而是传承于先秦。

钱大昕从古代典籍里为陶让舟的报应理论找到了一些合法性依据,但还不足以说明陶让舟的正确,毕竟“报应不爽”这等经验实在有违生活常识。于是,钱大昕走上了上述分析中的第二个途径:天道远,人道迩,有些事情当时没得报应,但日久天长总会有报应的,不能因为一时看不到报应降临而怀疑整个报应理论。(《春秋体例序》)

关于第三条途径的显例,我们可以看看宋代学者吕祖谦的意见。他在《东莱博议》这本书里为当时有志于科举考试的读书人撰写科举范文,其中有一段分析《左传》对“郑伯克段于鄢”的记载。

吕祖谦对郑庄公处心积虑除掉弟弟共叔段的做法作出了一番离奇的总结,说郑庄公虽然是加害人,但同时也是自己行为的受害者。这实在是一个怪论,自然会引起读者的好奇,于是吕祖谦解释道:要想骗住别人,先得骗住自己的心,郑庄公很满意自己的骗术,却没想到自己的心也同样被骗了。受了别人的欺骗,其害处无非只是身害;去骗了别人,自己却会落下心害。

哀莫大于心死,心害甚于身害,欺人者本要欺骗别人,却反过来也害了自己,这就好比钓鱼的人吞了自己投下的钩饵,好比猎人掉进了自己挖下的陷阱,天下只有最笨的人才会做这种事。所以说,郑庄公既是天下最阴险的人,也是天下最笨的人。

如果你一时没反应过来吕祖谦的逻辑,也完全没必要怀疑自己的智商。他的意思可以简化成这样的话:当你存心坑害了别人,你自己就变成了坏人,谁都知道坏人不好,所以“变成坏人”就是你受到的最大的惩罚。

这番逻辑看似离奇,却是吕祖谦偏于象山心学的哲学观点的反映。既然“人心皆有至理”(《丽泽论说集录》卷十引吕祖谦语),那么对“心”的伤害才是对人最大的伤害。这种论调,可以看做对朱熹之“理”与陆九渊之“心”的巧妙弥合。

但是,要想杜绝“小人无忌惮”的局面,这三种途径显然都嫌力度不足。最理想的情形应该是这样的:神灵就在我们的头顶上时刻观察着我们,看到善行就马上嘉奖,看到恶行就马上惩罚;或者神灵长久地住在人类的世界上,这至少能起到一种切实的威慑作用。

这样说来,降临在莘地的那位神灵理应成为所有神灵的表率才对,但为什么连那些传统守旧的知识分子也对此不大以为然呢,甚至不认为神灵的降临真的是一件好事?

因为,神灵一度和人类相处过,但不仅没形成一个黄金时代,反而引起了很大的社会动荡。

,