潇湘物语(三则)

文/李长廷

芭蕉是一张竖琴

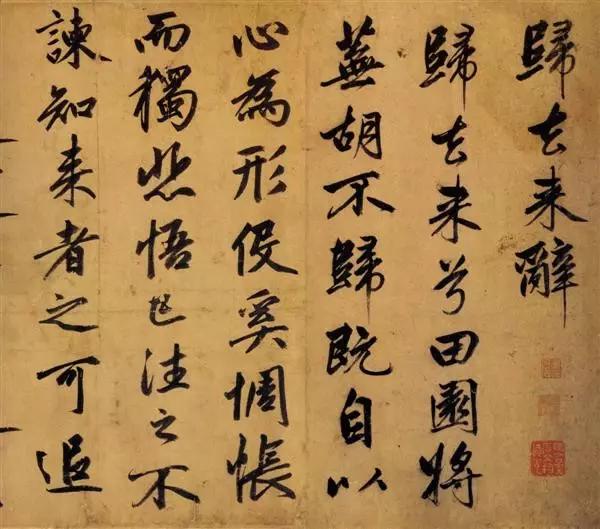

如今,我站在怀素公园,看风中澎湃不止芭蕉,分明就是一张发出铿锵激越音响的竖琴。

当初在怀素眼里,我想芭蕉照样是一张竖琴。

怀素是天底下最高水准的琴师。

怀素公园里无数的芭蕉,就是无数张竖琴的有序排列。

怀素公园是天底下一间最气势恢宏的演奏厅。

当然,这个演奏厅属于怀素。

这个晚上,风雨大作,雷电交加。

我迎着风雨,穿越到唐朝,去看一场演出。

天空像决了堤,瓢泼大雨,一古脑倾泻到这片芭蕉林里。

李白已先我到达这里。李白在吟诗,慷慨激昂,为这场风雨助阵,也为怀素助阵:少年上人号怀素,草书天下称独步......

怀素则一手执酒壸,一手执笔,在芭蕉林里漫天挥洒,且歌且舞。他的歌吟毫无章法,他的舞步亦毫无章法。但有气势。起笔是一道闪电,落笔是一挂瀑布。

因为怀素不拘一格天马行空的一场演奏,唐朝的天空顿时风起云涌。不知是怀素真有落笔惊风雨的气概,还是上天有意为怀素造势,反正这一夜,芭蕉就成了怀素手中任意弹奏的一张竖琴,从他手下奔泻而出的琴音,不仅助长了雨势,也助长了风势。一时间,着实让唐朝的观众在这场突如其来的风雨中淋了个透湿。

直到一千多年后的今天,感觉这片芭蕉林里仍是风雨交加。

怀素此举,无疑惊艳了整个唐朝的文艺界。当时,除了李白现场捧场,其他如张旭、顔真卿、贺知章、韦陟、卢象这些大咖们也都一一向怀素行注目礼,向着蛮荒之地的永州之野眺望。他们看见唐朝的大地上,有一处地方的芭蕉林,忽儿幻化成一张张竖琴。而这些竖琴所弹奏出的旋律,简直是世间绝响。

从此一座古城毫无悬念被推到了历史的前台。

今天,我站在芭蕉林里,站在怀素的演奏厅,站在一张张竖琴的中间,耳边厢仍是余音袅袅,不绝于耳。时不时,我还会在笔墨的芳香中,捕捉到一阵阵扑面而来的酒香。甚而,感觉有一阵风雨,忽儿掠过我的周身,防不胜防。

风雨中,芭蕉揺曳不止。那跳动在叶片上的,如云岚般若隐若现的,是否就是当年怀素弹拨出的神秘音符?

看来,怀素并未离我们远去。

怀素,我的倾心仰慕的先贤,我的至亲至爱的老乡,谢谢你为我们守候着这一份难能可贵的文化遗产!

斑竹是一首诗

斑竹是一首诗,一首长篇巨制的叙事诗。

作者:娥皇、女英。

对此,大家或许已有共识。

是叙事诗,也是抒情事。出版近五千年来,它的阅读量和点击量已无可计算,凡中华儿女,父而子,子而孙,子子孙孙,没有读过这部诗作的恐怕是凤毛麟角。

世上要说不朽之作,这部长诗恐怕是唯一。它的销售与传播,不是靠的网络,是靠自身的生命力。具体地说,是靠了竹的繁衍。诗是有生命的,没有生命的诗不能叫诗,诗更是有灵魂的,没有灵魂的诗更不能叫诗。娥皇女英巧妙地将这首诗的生命与灵魂镶嵌在一种竹的身上,并深深植根于大地,成为一种竹的品种,大地上的竹子不消亡,诗也就不会消亡。

它将与大地同在。

娥皇女英并非当下意义的网红。她们写诗的起因很单純,无非就是一个字:爱。爱之愈深,思之愈切,于是发而为诗。她们的诗靠的是真情实感,不需要精巧的构思,不需要选择文字的风格,也不需要考虑读者群和发行量,只需一块适合生长的土壤。没有笔墨,但眼里有泪,身上有血,心中有情,这就够了;没有纸张,眼前有片葳蕤竹林,对面有座巍峨髙山,这就够了。

斑竹是娥皇女英最最呕心呖血的,为中华文学史首开新篇的一部开山之作。她们踩着舜的脚印,亦步亦趋,一路跋涉,攀登上古苍梧之野,为的是寻找舜的归宿。舜的归宿就是她们的归宿,对此,她们别无选择。一路上,她们听得最多的是舜的”只为苍生不为身”的传闻。舜把自己的一切留在了这座山中,理想,信念,还有爱。那么她们怎么办?她们唯一的愿望,就是能够与舜合而为一,身体与身体,灵魂与灵魂,融为一个整体,你中有我,我中有你。自然,她们毫不犹豫,也将把理想留下,把信念留下,把爱留下。包括心里所有的痛,也一并留下。让所有这一切,在这里生根、发芽,开花,长成一首诗。

千秋万代,万代千秋,让这首诗成为他们生命的合成体,成为他们爱的结晶,成为人类之爱的源泉。

于是,理所当然,斑竹就成了世上绝无仅有的爱情植物,一种充满诗性的植物。

那么,世上凡有志于诗者,此刻不为之顶礼膜拜,更待何时?不然,你的诗,何以为诗?

莲是一瓣心香

我一直固执地认为,那婷婷玉立如举着火炬的田间的莲,其实是大地奉献给人类的一瓣瓣心香。

莲的开放很有仪式感。你看,一大片的莲,一大片的心香,看去像不像一个庄严肃穆祭祀场面?这种仪式感既是古老的,也是神圣的,甚至是让人肃然起敬的。

如今,我站在一方莲池旁,忽然一阵清风扑面,让我的思维瞬间异常活跃。抬眼望去,前面数十步之遥就是濓溪先生故居,古朴如历史现场。此刻我不知何故,忽然内心里,就默念起先生的那篇脍炙人口的《爱莲说》来。先生是理学鼻祖式人物,何以对司空见惯的莲,如此地感兴趣,感兴趣到偏爱的程度?他一定是在莲的成长发育过程中,发现了什么吧。一定是从莲的身上,觉悟到一点可以用来自省的因素了吧。

濓溪先生每次面对一望无际的莲,心中是否有澎湃如潮的心绪,我等芸芸众生,是没有办法去揣度的。但我可以作这样一种假设,濓溪先生写莲,是否就是自写?濓溪先生爱莲,是否就是自爱?抑或是对自己人生观的剖析,对人生的一种深入感悟?莲生于陇亩,成长于陇亩,与人之于人世间立足,是否同理?陇亩之汚浊,与人世间之污浊,是否一致?但莲从污浊中抽身出来,仿佛是经过了一次洗礼,出脱得如此地圣洁而清净,所谓”出淤泥而不染”,此不正合乎人生之道?莲可为,人不可为乎?

濓溪先生建立起了无极、太极、阴阳、五行、动静等等理学体系,在碌碌尘世中,不从众自是必然的,对庸劣世态的憎恶亦是必然的。而莲以拳拳之心,立于天地之间,似乎是在向上天祷告,自省,方能省人,自洁,方能洁人。不染,不妖,时时为人世间撒播一缕淸香,这才算得上是君子之道。

先生故里前的莲池,五六月间,一支支的莲荷,挺拔而出,如一盏盏的灯,如一瓣瓣的心香,似要为先生,举行一种祭祀,于是就见那铺排成绿色云朵的荷叶上,有一些微风在蠕动,那是否就是先生的魂灵抑或精神,对于我们的回应?

呵呵,那充满了生命情趣和理学意味的一方莲池,在我看来,倒确实像一个别开生面的祭坛呢。

李长廷,男,永州市宁远县人,1940年生,永州市文联原主席。1970年开始发表文学作品,曾涉猎诗歌、散文、小说、戏剧、曲艺等多种文学样式的创作,已出版《苍山·野水·故事》《山居随笔》《文艺湘军百家文库·李长廷卷》及长篇历史小说《南行志异》和中短篇小说集《田野的回声》等。

,