桂柳大撤退时,火车车厢上的寻人启事。戈叔亚提供

一

从长沙开车前往湘潭,看到高速路上有一个叫暮云镇的出口,心里突然咯噔了一下,这个地名,让我想起了一件多年来一直难以释怀的事情。

那是在2008年,流落缅甸的中国远征军老兵李锡全回国探亲。李锡全是湖南桃源人,那是他从军70年后,第一次回家。当地媒体给了很多报道,李锡全回家那天,有上百人前往火车站迎接,其中,有一位70多岁的奶奶,名叫胡爱保,是长沙暮云镇人。

胡爱保说,她其实是一个缅甸人,李锡全老人居住的密支那市,是她的家乡。她很小的时候,父亲离家出走,母亲带着她在密支那飞机场附近卖水果,认识了一位机场的工程师,来自中国宁波,名叫胡明芳。密支那机场是中国修建的,用来转运美国援华战略物资。

不久后,她的母亲嫁给了这位工程师,她的名字也改为胡爱保。再后来,她又有了一位同母异父的弟弟,名叫胡福娣。

1942年初,日军攻陷缅甸,父亲带着他们全家撤回中国,到了广西桂林。在那里,胡爱保开始上学。胡爱保清楚地记得,继父每天下班回来,都会抱抱她,还给她教宁波方言。一家人,温馨无比。

但没多久,新的逃亡又开始了。1944年,日军入侵桂林。在枪炮声中,胡爱保一家再次坐上从桂林开出的火车。胡爱保回忆,火车到了一个叫金城江的地方时,空袭警报突然响了,前方的铁路桥已经被炸断,火车紧急停车,人们开始四外逃散。母亲抱着弟弟,继父拉着她的手,走了整整一天,没有吃一口东西。

桂柳大撤退时的母亲和孩子。戈叔亚提供

到了傍晚时,继父说,他去找点吃的,让母子三人在原地等候。继父走了很久,都没有回来,母亲让她坐在我行李箱上,背着弟弟去找继父。过了一会,有一批难民涌了过来,有一个人对着胡爱保喊,孩子,赶快跑吧,日本人来了,见人就杀。一位好心人过来牵起胡爱保的手,拽起就走。

这一走,就散了一生。

胡爱保跟着难民一直逃到贵州,逃难的路上,差点被狼吃掉。她还碰到骑着马的日军,挥舞着大刀,见人就杀。她钻到死人堆里,才侥幸逃脱。1949年后,胡爱保嫁给了一名中国军人,她的丈夫后来参加了抗美援朝。丈夫退伍后,转业到铁路局,最终在长沙暮云镇定居。

见到李锡全,胡爱保抱着这位来自她的家乡的老人,失声痛哭。她一生都在寻找走散的亲人,但没有任何消息。

提到继父,胡爱保失声痛哭。陈勇摄

2013年6月,我和同事前往暮云镇,找到胡爱保的家,希望能获得更多的线索,帮她找找亲人。接待我们的,是她的女儿韦荣菊,听完我们的来意,有些悲伤地说:你们为什么不早来,我的母亲在一年前去世了。

这几年来,我一直很内疚,如果早点去找他们,或许可以帮她找到爸爸的。这一家四口,就在那个战乱的年代,走散了,她的母亲,后来有找到继父吗?他们一生,也一定在寻找这个女儿。

胡爱保的继父胡明芳,应该是中国航空公司的员工。她的弟弟胡福娣,或胡福弟,或许还在世,有可能在1949年跟随父亲去了台湾。我想找到他,告诉他,他的姐姐,一生都没有忘记他们。

二

台湾的老兵陈光楼找到他的姐姐,是在分别70年之后。

1949年秋天,身为国军士兵的陈光楼,匆匆赶回南京的家里,向母亲告别,他的部队要撤退了。姐姐说,别急,我去做饭,吃饱肚子再走吧。陈光楼说,来不及了,转身离开。

16岁的陈光楼,和一群惊慌失措的败兵,从南京步行到了福州,最后在中秋节的前一天,从厦门太古码头乘船前往台湾高雄。

1978年的一天,在台湾陆军总部工兵署工作的陈光楼,突然接到了人事部队的电话,咨询他是否有一个哥哥在兵工署服役。同属陆军总军,工兵署在2楼,兵工署在3楼。陈光楼说,没有啊,当年来台湾,是我一个人来的。

放下电话,陈光楼感觉有些奇怪,回拨电话去问,对方告诉他,是兵工署有一个人在问,这个人在楼道看到值班表上写着“陈光楼”的名字,和他的弟弟同名。

陈光楼想,见见也好。见了面,竟然发现,那真是他的亲哥哥。1949年,哥哥也来到了台湾,兄弟两个,在同一个单位、同一座办公楼上,竟然最后以这样的机缘偶遇。

1990年,陈光楼终于回到大陆探亲,全家团聚,而唯有姐姐陈光仪没有消息,小时候,姐姐特别疼爱他。姐姐曾嫁给一位国民党宪兵,在1949年后跟随丈夫回到四川农村,丈夫后来死在了监狱里,姐姐带着孩子,外出逃难,与整个家族失去了联系。

寻找姐姐,成了陈光楼晚年最大的心病,他写信给四川当地的公安局,一直没有回音。

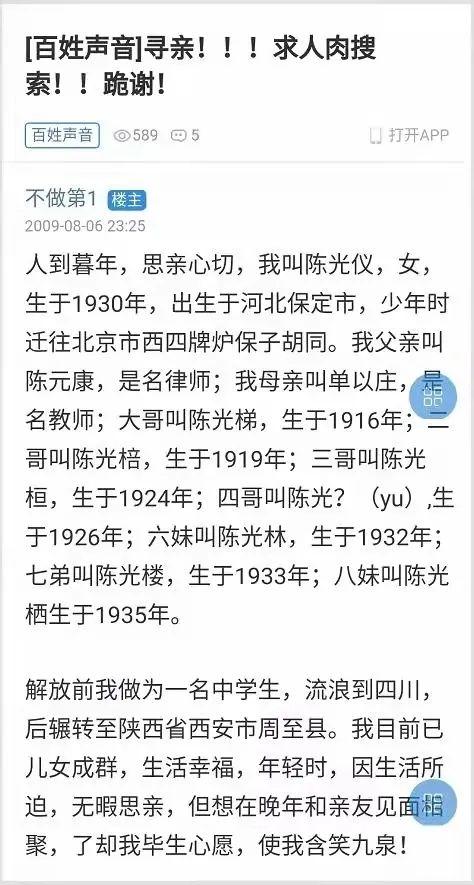

直到2018年6月的一天,奇迹发生了。陈光楼翻出自己当年的军装照和毕业证,给女儿看。女儿陈婉容在大陆上过学,还在大陆做过记者,她随手把这些照片发到了一个微信群里,给大家说,她家当年是保定的一个大户。这个微信群,大多是记者,当记者的,好奇心都很强。有一位名陈宝成的记者,就随手通过网络搜索“陈光楼 保定”,突然看到一段寻亲启事:

这段话让陈光楼激动万分,这就是他找了一辈子的姐姐啊。网上的资料发布于2009年8月,没有留任何的联系方式。

陈宝成是我的好朋友,知道我们一直在做关爱老兵的事,希望我们提供帮助。我通过做警察的志愿者,查询到在周至县翠峰乡陈家村有一位名叫陈光仪的老人,年龄相仿,而且还在世。

第二天,志愿者上门走访,问这位已经89岁的老人,是否有一位弟弟,名叫陈光楼。正在做家务的陈光仪放下手中的活,睁大了眼睛,问了一句话:他还在世吗?

50多年前,陈光仪带着孩子,逃难到了陕西周至。80岁生日那年,她告诉孩子们,她这辈子,最后的心愿,就是找到自己的亲人。孙子们能做的,就是在网上发贴。

陈光楼迅速来到西安,姐姐陈光仪前往机场迎接,我也一同前往。在机场,姐姐见到弟弟,问的第一句话是,“你吃饭了吗?”她一辈子自责的是,1949年,弟弟离家时,连顿饭都没顾上吃。

弟弟送给姐姐的礼物,是一张有些模糊的黑白照片,一位时值妙龄的女人,身穿一袭绣着花边的棉布旗袍,淡定绝美。

姐姐把照片捧在手里,异常平静地说了一句:那是娘。

三

面对战争,别说是普通士兵,就是将军,也似大海中的一叶扁舟。

云南有一位医生叫李建坤,小时候,母亲告诉他,他的爸爸早死了。但怎么死的,叫什么名字,母亲从来没有告诉过他。

上小学时,母亲改嫁给一位解放军军官,全家搬到了中缅边境的一个小县城。

不仅是李建坤对自己的身世好奇,当地政府也想搞清楚。有一天,工作组来家里调查,母亲突然开始装疯卖傻,还捡起地上的一坨牛粪塞在了嘴里,工作组摇摇头,说,这个疯子。工作组一走,李建坤很惊讶地看着母亲,但母亲一句话也不说。这让李建坤越来越好奇,在母亲的内心里,一定有一个不可告人的秘密,而这个秘密,是和他的亲生父亲有关。

但在生活中,母亲会时不时地露出一些蛛丝马迹。

有一次,有人在母亲面前炫耀坐飞机,回家后,母亲一脸不屑:“切,坐个飞机有什么稀奇,我都不知道坐过多少次了。”

李建坤由此猜测,他的亲生父亲,可能是一位国民党的高级军官。

后来,李建坤调回云南曲靖工作,他在这里出生。回到曲靖,李建坤一下子想起了儿时的很多事情。有人告诉他一个重要的线索,他的亲生父亲,有可能是原国军第八军的张营长。去了张营长家,营长已经去世了,他的老婆说,自己的丈夫的确有过一次婚姻,还有过一个孩子,后来因为历史反革命进了监狱,和妻子离婚。

李建坤听了,好激动,怪不得母亲不告诉他这些情况,原来爸爸曾是一个历史反革命。李建坤去了爸爸的墓地,痛哭一场,还把爸爸的墓地重新修缮,立了一大块碑。

回家后,李建坤把这个事告诉了母亲。母亲听了,笑了笑,没有多说。

直到2008年,李建坤60岁那年,母亲把李建坤叫到床前,非常严肃地说,“我告诉你,你的父亲,是原国军第八军军长李弥。”这个消息,让李建坤惊呆了。

母亲还说,他之前找到的那个张营长,其实是他的继父,也是李弥的部下,李弥逃跑后,委托张营长来照顾他们娘俩的生活。但后来,张营长也进了监狱。进监狱前,委托了另一位姚营长,来照顾他们娘俩,但姚营长不久后也进了监狱,而且死在了监狱里。他最后的养父,也是李弥的部下,只是后来投诚,成为一名解放军军官。

一个多月后,母亲去世。处理完母亲的后事,李建坤开始找李弥的各种资料,他发现,李弥已经在1973年,在台湾去世。

找了大半辈子的爹,竟然是李弥,这让李建坤都有些不可思议。他托人从台湾买来一本《李弥自传》,看了半天,结果发现,一个字也没有提及他们娘俩。

到了2015年,李建坤前往台湾,他在阳明山找到父亲的墓地,一边骂,一边哭。他还在台湾找到了父亲当年的部下宋炯,后来是台湾海军退役少将,对方说,李弥生前告诉过他,在大陆有一个小老婆和孩子,没有带走。

李建坤就反问,承认在大陆有老婆孩子,为什么他所有的回忆文章里,从来没有提过这件事?对方问,如果他暴露了你们的身份,在那个年代,你们会是什么下场?

李建坤愣住了,他终于明白,父亲的只字不提,母亲的守口如瓶,都是害怕给他们带来杀身之祸。

更蹊跷的是,墓地的一位管理者告诉李建坤,在几年前,大陆还有一位姓安的女士来过这里,说是李弥的女儿。对方把安女士的联系方式给了李建坤,李建坤没有在意。

2018年,李建坤去了云南盈江,李弥的老家。老家的人证实,李弥是有一个小老婆,是昆明纺织厂的工人。而李建坤的母亲,就在这个工厂工作。老家的人告诉他一件事,李弥和这个小老婆生了两个孩子,老大是女儿,在淮海战役失败后,他逃到青岛,把女儿托付给了一位警卫员,留在了山东,这位警卫员姓安。

李建坤突然想起来,那位曾去过李弥墓地的安女士。他马上和对方联系,竟然发现,这是他的亲姐姐。他的姐姐,也是在养母去世前,才得知了自己的身世。为了寻找亲人,姐姐去了台湾,没有想到,几年后,竟因为这个机缘,找到了失散60多年的弟弟。

2018年4月,姐姐和弟弟,终于在昆明相见,双方都是年约7旬的老人。弟弟把姐姐带到妈妈的墓前,看到墓碑上的名字,姐姐突然愣住了,她说弟弟,“你知道妈妈为什么改名叫李小香吗?”

李建坤解释说,妈妈原名赵云仙,后来改名李小香,隐姓埋名,也是为了自保吧。

姐姐告诉李建坤,“小香,是我的小名。”

四

2018年4月,我们组织了一次两岸亲人团聚的活动,其中有一位何世安的湖南人,是去台湾接爷爷的骨灰回家。

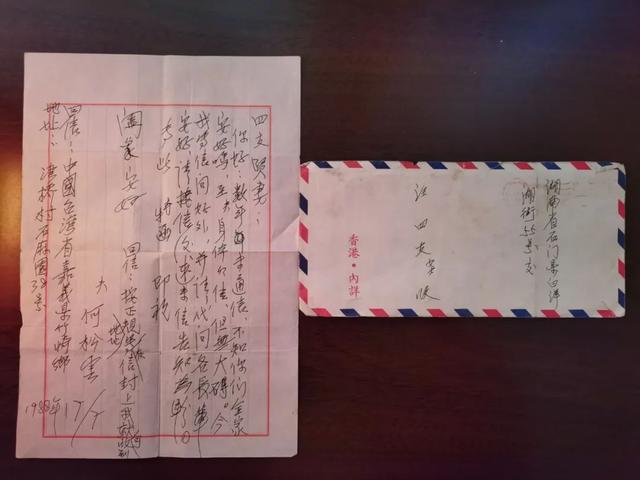

何世安的爷爷名叫何松云,参加过常德会战,1949年后去了台湾。直到1988年,爷爷终于写回信,和家人取得了联系。

何松云有两个孩子,哥哥叫何如山,弟弟叫何如海。他当兵离家时,老大只有3岁,老二才1岁。等收到父亲的来信时,两个孩子都是快50岁的人了。

何如山记得父亲当年被抓壮丁时的场景,抓壮丁的人来时,父亲躲到了煮猪草的大锅下面,被抓丁的人恶狠狠地揪了出来。父亲临走时,有些埋怨地看了何如山一眼。这个眼神,让何如山一辈子也无法忘记。母亲则给父亲带了一双自己做的鞋子。

父亲终于有了消息,兄弟两个立马回信,让父亲尽快回家探亲。但父亲总是有各种理由,无法回来。开始说,身体不好,要去住医院。等出了医院,又说证件很难办理。那个时期,有很多从台湾回来的老兵,兄弟两个一打听,办回乡的证件其实不难。而父亲又借口说,自己血压高,害怕坐飞机有危险。

兄弟两个急了,说,你身体不行,我们就去台湾看你吧。父亲来信,不给他们出具亲属证明,说再等等,等他身体好了,再回去。儿子又说,你不出具证明,我们就去香港,偷渡去台湾。父亲说,千万别这么做,这太冒险了,等到第二年春天,他一定回家。

到了第二年春天,父亲还是不愿意回来。就这么过了一年又一年,父亲总是有很多的借口。这让何如山无比焦虑,每每想到父亲,他就会想到3岁那年父亲被抓壮丁时的场景,他知道父亲为什么用埋怨的眼神看他,他想当面向父亲说出这个心结,他相信父亲是不会真正记恨他的。

有一次,一位老兵从台湾回来,告诉何如山,他的父亲,是因为没有钱才不回来的,他把攒的钱,给一位女人买了房子,这位女人有四个孩子,孩子上学,都是他出的钱。这让兄弟两个有些生气,但毕竟是自己的父亲,他们就写信给父亲,说把家里的猪卖了,寄路费给他,只求能在有生之年,父子团聚。

而父亲回信说,他有钱,再等等,他一定回家。

1992年7月,何如山接到父亲的战友从台湾写来的信,告诉他们,他们的父亲因病去世了。这位战友还说,他们的父亲,对他们的感情毋庸怀疑,他们的母亲送给父亲的鞋子,父亲一辈子都没舍得穿,一直带在身边,直到临终前,才让人给他穿上。之所以没有回家,是有难言之隐。

2005年,何如山去世。临终前,他告诉在广州打工的儿子何世安,等有机会,接回爷爷的骨灰。

2018年4月,我们组织两岸亲人团聚的活动,其中有一项就是迎接亲人骨灰回家,何世安和我们一起去了台湾。何世安去找了爷爷当年的战友,他们都已经去世了,他们的后代说,对于何松云的情况,他们知道很多。在他们的讲述中,何世安终于明白了爷爷没有回家的真相。

那是在1984年,何松云的战友段国昌遭遇车祸,弥留之际,他把何松云叫到床前,委托他一件事情:照顾他的妻子和四个孩子。

何松云一口答应,他把所有的积蓄,修建了一栋房子,给母子五个人住。1988年,何松云联系上大陆的亲人时,一说到回家,几个孩子就哭。那时,他们还在上学。如果何叔叔离开,就没有人照顾他们了。

何松云和段国昌一起,参加了常德会战,那场被誉为“东方的斯大林格勒保卫战”的大战,有6万余国军将士捐躯。其中守卫常德城的57师,生还者仅数百人。

那场战役结束后,他和段国昌订下生死之约:后死者为先死者料理后事,照顾家人。40年后,何松云履行了这份承诺。

何世安把爷爷的骨灰接回来后,安葬在祖坟里,紧挨着爷爷墓地后面的,是爸爸何如山的墓。安葬好爷爷后,何世安在墓前告诉爸爸,“爸爸,你要说的事情,可以给爷爷说了。”

那是何如山背负一生的心结,那件事情,就像一堵厚重的墙,横亘在他和爸爸之间,让他喘不过气来。他一生都在宽慰自己,爸爸是不会因此记恨他的,因为那年他只有3岁,他还不懂事。他一定要当着爸爸的面把这件事情说出来,只要说出来了,一切都会释然。

但是,历史却没有给他机会。

那件事情,发生在1943年,抗战到了最为艰难的时候,几乎每一个家庭,都要出丁,与这个国家共生死。

抓兵的人,带着绳索凶神恶煞地来到家里,何松云躲进了煮猪草的大锅下面。抓兵的人,没有找到何松云,就在准备离开的时候,他们看到3岁的何如山,问他,你的爸爸在哪里?

何如山带着他们,来到爸爸的藏身之处。

五

发起老兵回家公益活动的这十几年来,我见过太多的生离死别。真正的历史,不是帝王将相的丰功伟绩,而是小人物的悲欢离合。

记得在多年前的一个冬天,我接到一个陌生电话,来自我的家乡陕西铜川,是一位70多岁的阿姨。她说,在她两三岁的时候,也是一个下雪的冬天,她趴在窗户边,看到院子里,穿着军装的爸爸正在和扫雪的妈妈告别。

此后,爸爸再也没有回来。

我能想象出那是一个什么样的场景,她的家一定是挨着山崖挖的土窑洞,窗棂是木头做的,糊着白色的窗纸,冷风吹来,会哗啦啦地响。妈妈或许包着头巾,握着竹子扎成的扫帚,目送自己的丈夫远去。然后,继续低头扫雪。

她说,她想找到自己的爸爸,她不期望爸爸还活着,但希望至少知道爸爸死在了哪里。但是,她连爸爸的名字,都不知道。守寡一生的妈妈,早已过世多年。

陕西人把爸爸叫“大”,我听到最撕心裂肺的一次呼喊,是在云南施甸。当地村民一直守护着一位在抗战时阵亡的烈士的墓,志愿者苏泽锦帮烈士找到了他在陕西的女儿。2017年7月7日,女儿终于来到了爸爸的墓前。

“大,你咋忍心把女撇下不管,大,大啊……”

怒江东岸的施甸县,在1944年的时候,有10万中国远征军由此出发,仰攻松山和高黎贡山,伤者会送回后方的战地医院,有很多,在路上就流干了血,就地掩埋。

在怒江边的荒山上,志愿者郭应勇发现一块墓碑,是牺牲于1944年的一位副营长。郭应勇试图去帮他找家人,在网上搜索时,竟然发现,他的女儿10年前就在网上发帖,找自己的爸爸:“希望有生之年,知道爸爸去了哪里。”

我们在山东找到了时年81岁的女儿,我问她,想不想去爸爸的墓前?女儿有些犹豫,因为她的下身瘫痪,行动不便。我告诉她,我们抬着你去。

在怒江之巅的荒山上,女儿的哭喊声,盖过川流不息的滔滔江水。

当女儿怀抱爸爸墓前的土回家时,我联系昆明机场的志愿者黄志伟,安排了一个过安检的仪式。要回家的,不仅仅是爸爸,还有一位士兵的荣光。

再后来,我竟然从马来西亚华人作家姚拓的遗著里,发现这位副营长牺牲时的场景,他们曾是战友。这位副营长,是带着警卫过怒江侦察敌情时牺牲的。一个月后,中国远征军发起反攻,最终以伤亡三万余人的代价,取得滇西战场的胜利。

我把这些资料送给女儿,在浩瀚的史料里,为她找到爸爸的一丁点蛛丝马迹,对她都是极大的安慰。而对于300余万抗战阵亡将士来说,能留下碑,或者被记载的,只是极少数,更多的普通士兵,已成泥土。

至今,让我依然纠结的,是一位名叫谢庆昌的四川兵,在抗战爆发那年,他只有14岁,抓壮丁的人一脚踹开他的母亲,强行将他带走,战争结束后,他在云南安家,但是在孩子刚刚出生那年,他再一次被抓壮丁,去打内战。两次被抓壮丁,分别告别了一个男人生命中最重要的两个女人,母亲,妻子,再也没有相见。五年前,志愿者帮他找到了他的孩子,但是,他的孩子却不愿意见他。

我能理解他的孩子,一个父亲,没有尽到自己的一丁点责任,而且因为他的身份,给整个家庭带来了太多的灾难,这种隔阂至今还在。

谢庆昌两次当兵,没有一次是自己的选择,但是这场国家的战争,却成了他自己的战争,亲人反目,他至今还在为此埋单。

六

2012年9月,西安发生了大规模的反日游行,我在现场,目睹了一帮暴民的打砸抢。更无语的是,今年9月,西安市政府为了全运会,竟然计划推迟九一八防空警报。一时哗然,当地迅速进行了改正。

不遗忘英雄,不宣扬仇恨,为人类的和平事业而不懈努力,这是老兵回家的基本理念。

但在当下,我们常常被嗤笑或攻击。

在一个由商学院同学召集的饭局上,我曾被当众嘲笑。那是在一个有着三位服侍的包间,服侍很专业,一个眼神或者一个手势,就能明白客人需要什么。餐桌中间的电动玻璃转盘上是一只巨大的龙虾,红褐的壳和雪白的肉已经被分离开来。

谈论的话题我几乎插不上嘴,IPO,并购,投资,动辄就是几千万上亿的规模。带我去赴宴的是我们的一位捐助者,他打断大家的谈话,非常隆重地将我介绍给大家,自然,话题就转移到老兵回家这个公益项目上来。

每有这样的机会,我都不会放过,会讲一两个和老兵有关的故事,听的人常常会被打动。这次也不例外,餐桌上的同学们酒杯一举,一致表示要支持春龙同学。

就在这时,坐在主位上的同学问了我一句话:你们做这些事情的目的是什么?

很欣慰有人愿意和我做深层次的交流。我说,在我们的教科书中,甚至有这样的观点:战争是人类文明的催化器。那么,以无数生命为代价的血淋淋的文明,还能称之为文明吗?如果站在更长远的将来回看现在,我们一定会发现,我们还处在一个人类文明的蛮荒时代。这种蛮荒,是因为我们还无法达成一个共识:对生命的尊重。

我说,从人类文明更长远的将来来看,我觉得战争一定会消失的,人类一定可以找到不以消耗人的生命为代价的方式,去解决不同阵营之间的矛盾和冲突;之所以还存在战争,是因为反对战争的人还不够多,而我们做的,就是把战争给人类带来的伤害告诉更多的人,只有这样,叫嚣战争的人才会越来越少,珍惜和平的人才会越来越多,我们才会有幸福平安的生活。

当我慷慨激昂地讲完这段话时,我听到他从鼻孔里发出非常不屑的一声“哼”,本来已经有同学准备鼓掌,这一声突然让大家沉默,气氛一时有些尴尬。我能感受到他是发自内心的不认同,带着轻蔑。

但只要我们内心笃定是正确的事情,越难,我们越要坚持。地球存在大约45亿年,我们,都只是历史长河中的一粒尘埃。我们不仅要脚踏实地,更要仰望星空。

正在是这样的背景下,我们于这个月在湖南长沙创办了止戈和平公益中心,筹建老兵回家故事馆,讲述战争,倡导和平。这是一个讲述小人物故事的战争纪念馆,我们讲述的,是他们的爱情、亲情和友情,让历史回归人性,回归到每一个人身上。

,