1950年代,重庆丝纺厂男女工人在磁器口河边为厂里义务担煤。

外婆李正文

妈妈李明荣

女儿何萍

黄东林

龚吉华

马霖

重庆晨报记者 马拉 报道

敲鼓

1964年到1974年,重庆丝纺厂的锅炉工阵容,豪华得极为奢侈。一个北大历史系考古专业(江湖戏称“天下第一挖墓专业”)的毕业生,跨界侍候锅炉和煤炭,创下全国纺织行业的一项用工纪录。这位指甲和脸上都是黑乎乎的锅炉工,叫高英民,网上《北大考古系1949级(1953届)—1960级(1965届)本科生名录》有他的名,是1959级(1964届)毕业生,跟医学院本科一样,考古系也要读五年。

曾任厂办主任的钟正国,1971年知青回城进厂当梳棉工,跟高英民较熟。钟正国说:“他毕业分到四川省轻工厅,后来不晓得为啥子又分到我们厂烧锅炉。我们都住在单工宿舍,他住我对门。”

高英民是北方人,个子高大,当一个锅炉工,好像也不太离谱。“平时他不修边幅,吃了饭,碗筷随便放,趿起两片拖鞋,披件衣服,但爱看书,书多。郭沫若的《李白与杜甫》,我也是在他那里看的。当时法国总统是蓬皮杜,1973年曾访问中国。蓬皮杜的女儿曾在北大留学,是他的考古同学,他们还曾去找过宣统皇帝溥仪做调查。高英民和我们处得很好,他也完全就是一副工人的样子,推着小车运煤,除渣。厂里两台锅炉,是厂里的动力源。精炼车间一天要产出一吨丝棉球,得煮几吨原料,要煮熟、脱水、烘干,好大的池子好大的锅哟,都要用高英民他们锅炉工烧的蒸气冲开!”

在厂里面,高英民始终是一个人物。粉碎四人帮,要上街游行,敲鼓是一个技术活,让谁来敲呢?大家就争开了,你说我敲得不好,我说你敲得差劲。敲白铁的段师傅又开始他的冷幽默了,他说:我晓得我们厂里有一个人敲得最好?高英明!别个是北大“敲鼓”(考古)专业毕业的,你说敲得好不好?

文革后期,北京来人要调老高,因为他是考古人才!工人出身的团委书记李师傅一句挡回:没听说他会敲鼓呢?我们丝纺厂,比他会敲鼓的人,多的是!

高英民也想离开锅炉,曾以专业不对口为由,找厂里申诉要求调动。劳资科的科长童质彬,也是厂里的冷幽默大师。他说:烧锅炉怎么就和你这个考古专业不对口呢?你烧的煤炭,哪一坨不是几十万年上亿年才整出来的,你烧锅炉并非学非所用,是对了口的!

厂里就这样把高英民留了下来,直到他给中国科学院院长郭沫若写信,要求归队。他的信后来有了回复,他调到四川省博物馆,后调回河北老家,曾出版专著《石家庄文物大观》、《古代货币》等书。钟正国说:“1974年5月我结婚,8月我在外面租了房子,就从单工宿舍搬走了。他走的时候,我还没搬。他有一本书,郭沫若的《青铜时代》,现在都还在我手头。”

抠洞

丝纺厂有一个从自办的婴儿室、托儿所、子弟校、业余学校到电大的教育流水线,培养了几代工人子弟。曾任丝纺厂子弟校校长的黄东林,是丝纺厂的教育家,厂里几代工人子弟发蒙、进修,都从他手上过。“水陆草木之花,可爱者甚蕃……予独爱莲之出淤泥而不染”,厂里的工人才子钟正国至今记得黄东林给他们讲的北宋周敦颐《爱莲说》。他说:“我还模仿写了一篇《我爱映山红》。黄老师说,不管你爱什么,只要把爱的原因写出来就行。”

黄东林对教育的爱,来源于他10几岁就教书。这位川北少年16岁参加土改,在川北行署干训班见过胡耀邦。他说:“当时我们是带红苕、豌豆和酸菜去土改、教书,先后在南充师院和重大进修。”1958年他奉命办子弟校。没有教室,就征用了李先念曾来视察过的厂猪场。“我们把猪圈腾出来,用水泥铺好地面,做教室,放生丝原料的木墩子做课桌。当时市内买不到课桌,就向学生家里借板凳,饭桌,打借条,学生毕业时,有的就不要了。”

当时厂办子弟校一般都名声不好,被公办学校歧视。“当时社会上说的是‘子弟校,开玩笑,校长没肩膀,学生没脑筋’。厂长也晓得这些,所以给我定的20%升学率,还说你达到了,我手板心煎鱼给你吃。”

后来,厂长的手板心只能紧握黄东林的手板心,免得去煎鱼。“从1958年开学到1966年,接连三届,我连响三炮。第一届升学率就高达86%,高于公办的金汤街和磁器口小学;第二届是85%,1966年第三届80%多,这时文革爆发,我是副校长,遭打成反革命,在七中关闭学习。”

前一年他已申请入党,征求意见书已经公示张贴,最后,他的名字,不知被谁抠了一个洞。“显然有群众表示反对。我在想,是谁呢?未必是有个学生用钢笔刺进又划伤老师手臂,遭我严厉批评过;或者是个干部的娃儿,选大队长选脱了,他们的家长生我的气,是他们抠的洞?最后才晓得,是一个老师的爱人,由于我搞升学率‘三连炮’,老师压力大,所以他就给我抠了个洞。”这个洞,直到30年后才补上,1995年,他才入了党。

丝妹

缫丝女工陈凤文1952年进厂时,家住白公馆附近的农村。1949年前,丝厂女工多是季节工,断断续续地做。春天茧子出来,她们就进厂做,做完了就放回去;1949年后,就没有季节工了,陈凤文一进厂,直到1982年做满30年才退休。

她说:“进厂之前跳乱坛(到处做事),捡柴做饭。要吃饭,就进厂。坐缫(缫丝分为坐缫和立缫)受训,师傅坐起,你在边边站起。解放前,师傅想骂你就骂你,想打你就打你。你做得不好,她就拿起瓢瓢打你。解放后,不打人了,但还是可以骂你。”

最先几代丝妹(民间俗称纺织女工为“纱妹”或“丝妹”),互相之间是不兴喊师傅的。陈凤文说:“我们喊婆婆、孃孃、姐姐、妹儿。一般也喊名字,大家都喊我凤文;也有喊排行的,有的在家里是幺妹,就喊她‘幺妹,快点来,帮我看一下’;还有的喊外号,比如我们厂的劳模蔡前华,全厂都喊她蔡麻子、蔡麻儿。脸上有几颗白麻子,五官长得好,人漂亮,对人客气,和气,又不计较,大家才恁个喊。要是长得丑,别个才不得恁个喊她;要是丑的话,恁个喊别个,好得罪人嘛!喊师傅是后来1971、72年超龄生和知青进厂的事了。你带了她一台车,她就喊你师傅。我姓陈,就喊我陈师傅。”

1952年进厂的小姑娘,文革时已经是大嫂子了,作风生猛。曾任厂办秘书、纪委书记的马霖说:“当时叫铁姑娘,现在叫女汉子。即使是书记、厂长,和她们都是师兄师妹一起伙大的,特别是绢纺厂,男女各半,玩笑开得大。抬起男工在地上舂屁股,把一男一女装在麻袋里面让他们在里面乱叫,都有。有天早上,在厂门口,我看到一个下夜班的女工上去挽起一个上早班的男工,开玩笑说,我们两个回去睡觉觉,男工吓跑了,女工们哈哈大笑。工作累,大家就寻开心,轻松一下。”

梳棉车间灰尘大,缫丝车间湿气重,下班后洗澡就很打挤。有时候可能北大的锅炉工高英民看《李白与杜甫》入了迷,蒸汽烧得不足,女工人又多,澡堂就不够用。钟正国说:“男工少,女工们就涌到男澡堂门口喊,有人没得,有就快点出来,再不出来,我们进来了哟!有时里面只有七八个男工,听到外面一喊,还没有洗完的,就赶快穿裤儿让地方,说快点快点,这帮婆娘说来就来了,怕她们!”

钟正国妻子黄咏霞也是1971年进厂的知青。她说:“把男工抬起甩到丝包里去这些玩笑,是她们老几辈的师傅,她们玩笑开得大,我们进厂,就没有了。”缫丝工个头最好在1米5左右,高了埋头缫丝就很累。她们进厂时,招进来一个高妹田志华,1米72,分到缫丝车间,就惨了。保养工出身的计划科干部龚吉华说:“当时工人又不兴辞退,厂里就想了一个绝招,在全车间找了三个高妹凑齐一个班,还把她们的车位(脚站的地方)往地下挖个坑,有削履适足的意思,她们就不用过于埋头佝背了。”

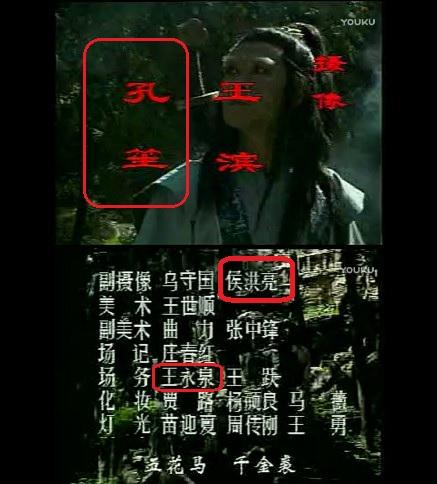

龚吉华的妻子何萍及其妈妈李明荣和外婆李正文,是丝纺厂三代女工。何萍说:“我们三代都是党员。外婆退休后是丝纺厂后门大碑街道的居民委员,妈妈1976年病故,我在木洞当知青,顶替妈妈进厂。外婆和妈妈是缫丝工,我是挡车工。妈妈工资高,60年代就是60多块钱,爸爸才30多块。妈妈八九岁就跟外婆进厂,没得机子高,还要搭板凳。外婆和妈妈她们都很辛苦,我比她们好点。”图/重庆丝纺厂

,