新学期伊始,我带着学生先熟悉了一下前三单元的诗词。读《蒹葭》的时候,有两个字引起了我的注意。

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。《诗经》常用重章叠句的手法,但每章还是讲究押韵的。

第一章韵脚是”霜“、”方“、”长“、”央“,押ang韵,很整齐。

第二章换韵了,按说韵脚应当是”晞“、”湄“、”跻“、”坻“。但独独那个“湄”字特殊了,“湄”的韵母不是i,跟其它三个字不押韵。

第三章按照格式押韵的字应该是:”已“、”涘“、”右“、”沚“。这时我们又发现,“右”和其他三个字是不押韵的。

“湄”字好理解,形旁三点水表意,声旁“眉”表音,山西方言中常常把“眉眼”读作“mí眼”。可见“湄”的韵母可能曾经是i。也就是说第二章都押的是i韵。

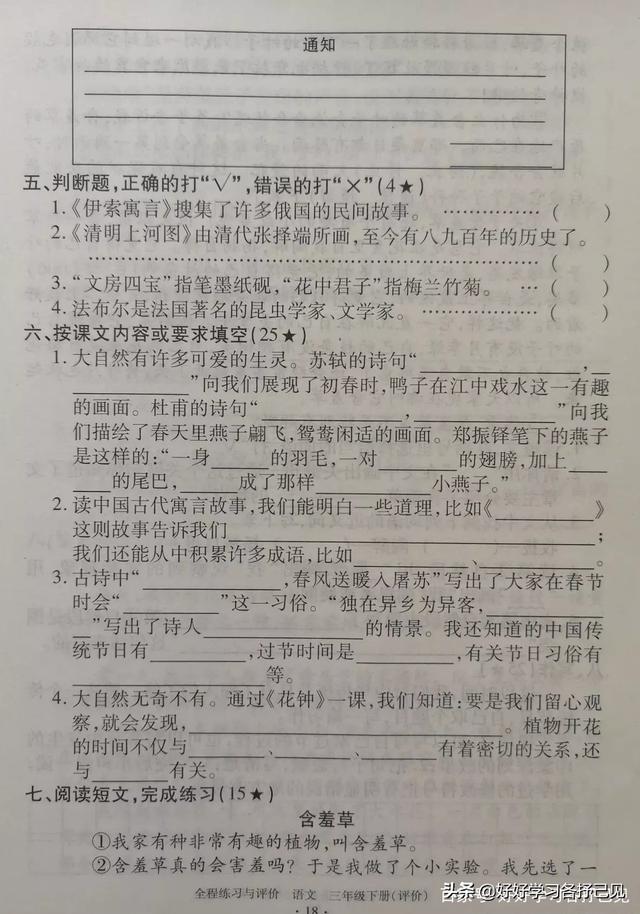

“右”字稍费解一点,好在百度百科里查到了:

图片来自百度百科

又叶羽轨切,音以。《诗·衞风》泉源在左,淇水在右。女子有行,远父母兄弟。弟叶满彼反。《秦风》溯徊从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。没错!“右”曾读yǐ,也是押韵的。

我一下想到连日来上了热搜的“部分字词拼音被改”问题。

好多网友为了几个拼音捶胸顿足,敲着键盘高呼“我怕是上了个假学”,作痛不欲生状,搞得连温儒敏教授都谢绝采访了,批评网友“情绪化”。真是教授遇上兵,有理说不清。

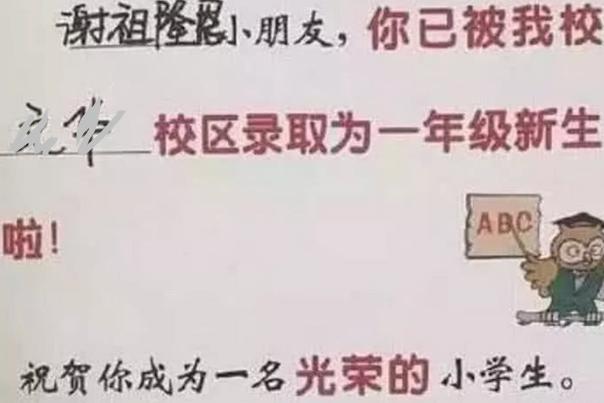

温儒敏教授微博截图

从这首《蒹葭》来看,可以确定,键盘侠们上的不是”假学“。

如果真的按照他们的意愿,所谓“从古音”,“斜”在古诗里不能读“xié”还是读“xiá”,那这首《蒹葭》这么多年我们读错了,最少读错两个字。况且“xiá”这个读音到底是从来如此,还是从朱熹开始,尚不可知。

再比如,《送杜少府之任蜀州》。注意韵脚(敲黑板),为了押韵,要不要把“人”读作“yín”呢?

城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。还有那句“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,我们也不能只研究“衰”字读“cuī”还是“shuāi”,注意那个“回”字怎么读?

联系李白的《望天门山》

天门中断楚江开,碧水东流至此回。两岸青山相对出,孤帆一片日边来。看出来了吗?结合北方方言“回”字不读“huí”,读“ huái”。怎么办?要不要改回去?

当然不需要。

其实,语言的演变没有对错。语言就是习惯,就是约定俗成。成语“叶公好龙”现在大家不都读“yè gōng hào lóng”么,何必非要那么死板按古音读作“shè gōng hào lóng”呢?

记得我上初中的时候,“呆板”读作 “ái bǎn”,“确凿”读作“què zuò”,放在选择题里,把我们弄得晕晕乎乎的,老记不住,老弄错。现在不是都改过来不为难人了吗,那时候何苦来哉?

孔乙己还知道”回“字有四种写法呢,有什么卵用,还不是跟乞丐一样?

“斜”“骑”“说服”“衰”“粳米”……改了就改了,改的对,早就应该改!不必辟谣!这就好比大路上有块石头,经常把路过的人绊倒。我们不能因为自己熟练了就去骂摔得鼻青脸肿的路人眼瞎,更不能敲着键盘喊着口号阻止专家把石头搬走!

一群已经享受到拼音修改带来的好处,不至于被批说读错了“道阻且右”、读错了“碧水东流至此回”、读错了“叶公好龙”,犯不着去反对修改“斜”、“骑”。就像嘴上还沾着猪毛的人,有什么脸去告诉别人不要吃猪肉?

很多小孩子无瑕参与到这种话题的讨论中来,我们一线老师深知这些东西对他们严重困扰;很多因时间宝贵而不屑于刷微博当愤青的精英,他们没有发声,不代表他们反对;还有一些文化层次略低的朋友,在网上没有什么话语权,他们会站在键盘侠的一边吗?

反对修改的朋友,请不要再激动了,只要别像王菲把“低绮户”读成“低yǐ户”、刘德华把“刽子手”读成"kuài 子手“就行啦。

你们还是搞搞清楚是”白云生处有人家“还是”白云深处有人家“,再写文章、发评论吧。

,