利维坦按:大约上世纪九十年代,图形网游还没出现之前,我曾是国内一款武侠类MUD游戏的早期玩家。那个游戏的创作者是我的朋友(准确地讲是网友),TA给了我一些特权,包括最高的攻防属性和权限。简言之,TA是创世神,而我是TA在凡间的代理人——半神。

事实证明,特权让人膨胀。在几天之内,我把江湖上各个门派灭了一遍,玩家们从最初的俯首帖耳渐而怨声载道,创世神对我这种丧心病狂的行为甚为不满,TA取消了特权。于是我就像赫拉克勒斯那样,失去神力,被贬为凡人。

从某种角度看,网络游戏就是人类社会的镜像,同时,游戏世界中意识形态和体制的进化速度又远超现实。从神格崇拜(我的遭遇就是一个好例子)到宪政状态,这个演进过程人类社会花费了几千年,而游戏世界只用了不到30年。

网游其实是一个加速的试验场,我们——作为真实人类的玩家,会在不受物理世界束缚的数字世界中创造出什么样的新文明?这是一个很有意思的问题。

文/Jason Anthony

译/游程

校对/boomchacha

原文/nautil.us/issue/57/communities/how-we-make-gods--

本文基于创作共同协议(BY-NC),由游程在利维坦发布

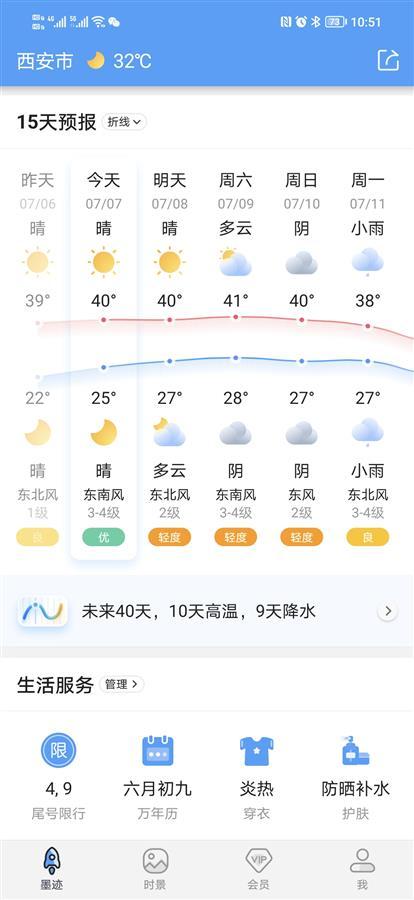

伊戈尔(Egor)唯恐天下不乱,从他出现那时便是如此。故事发生在1982年,地点是一款名为MUD【Multi-User Dungeon,多使用者迷宫,后又被称为多使用者空间(Multi-User Dimension)与多使用者领土(Multi-User Domain)】的游戏世界。这款游戏在埃塞克斯大学服务器上运行,是世界上最早的在线游戏之一。在伊戈尔出现之前,游戏有条不紊地运行着,有决斗、恶作剧、会喷火的恶龙等等设置。简而言之,虽然不及现实世界完备,但这款游戏也有着自己的社会契约。

伊戈尔是一个玩家的昵称,他是个黑客,不断地挑战着这款游戏。为了让角色升级更快,他曾写出新的游戏脚本。伊戈尔还找出了许多bug,并加以利用。比如,在他发现了冒充其他玩家登录的办法后,便大玩借刀杀人,肆无忌惮地搞破坏,笑看账号的主人登录时被愤怒的玩家团团围住的傻样。他还借此机会欺负新人——在他们知道如何执剑之前就将其击杀。

30年后,以埃塞克斯服务器上的这几百号的玩家为起始,多人在线游戏的玩家数量迎来了几何式的增长。现今,约有6.18亿人玩网游;举个例子,在某天,最欢迎的游戏同时在线的玩家数量最多会高达200万。而围绕大型多人在线游戏(MMO),建成的产业一年产生的收益达到149亿美元,比冰岛一年的GDP还要多。

然而从某种程度上说,这个庞大产业的形成取决于如何解决伊戈尔这种人带来的麻烦。在网游发展的朝阳时期,伊戈尔将蛇引入了伊甸园。以他为代表的非传统计算机大牛,迫使大家不得不去直面一系列问题:谁掌管这个世界?凭什么?以及如何测验和确认这个虚拟社会的边界?这些问题,在现实世界也同样适用。

插图:Jonathan Rosen

社会学家罗伊·奥尔登伯格(Roy Oldenburg)在其《伟大的好地方》(The Great Good Place)一书中曾提出一个观点:社区友邻们能够组成出构建和谐社会的绝好要素。为了使这种愿望成为现实,他认为社会需要有一些休闲场所,让人们可以很随意地交流。罗伊把这个地点称为“第三空间”(third place)。这些场所并不是像法院、办公大楼那种带有实用功能的建筑物。相反,“第三空间”具有让人们在“闲逛”中擦出火花的魔法。以前,这种神奇的“闲逛”会发生在古希腊的集市,或者是启蒙运动时期巴黎的咖啡店。谈天、游戏都是“第三空间”常有的活动。

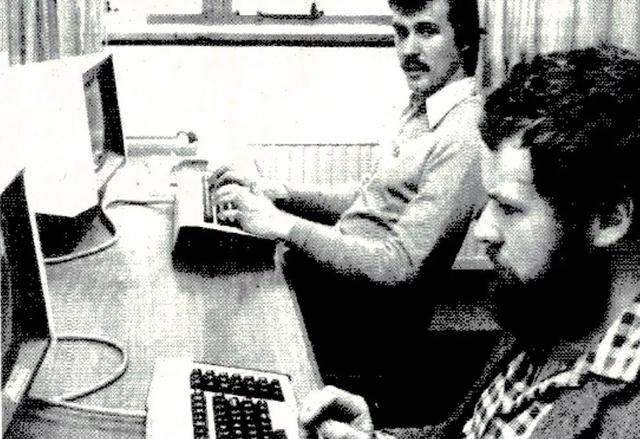

罗伊·特鲁贝肖和理查德·巴特尔在玩游戏。图源:Richard Bartle

最早的一批在线社区具备了“第三空间”的诸多特征。然而在MUD诞生以前,它们不具备“空间”这个要素。1978年(校对注,原文1980年有误),在埃塞克斯大学与罗伊·特鲁贝肖(Roy Trubshaw)一同开发MUD的理查德·巴特尔(Richard Bartle),将“空间”视为MUD的一个特色。MUD是第一款可以容纳数十个玩家同时在线的游戏。它的数据库里包含一系列的“房间”,玩家们可以自由穿行其间。如果玩家们碰巧进入了同一个房间,他们可以做一些现实生活中的事,比如:聊天、打架、甚至是接吻。

“MUD把空间的概念引入了互联网,”巴特尔说道,“玩家会有身临其境的感受,这与单纯的聊天不同。”这种体验后经证实,让人十分上瘾。1980年,埃塞克斯大学的服务器刚一连入阿帕网(ARPANET,美国国防高等研究计划署开发的世界上第一个运营的数据包交换网络,是全球互联网的鼻祖),MUD的人气就爆炸增长起来。在那时,埃塞克斯大学的服务器只允许拨号上网的用户在午夜12点至早上6点之间上线玩游戏。粉丝们迅速调整了自己的作息规律,变身吸血鬼——通宵做任务来强化他们的游戏角色。

简而言之,MUD为第一批计算机极客提供了舒适的社交场所,也就是奥尔登伯格所设想的“第三空间”。“整体而言,MUD的玩家聪明而且很懂科技。所以线下世界的人们会给他们冠以诸如怪人、呆子,之类的称谓。”巴特尔说道。他将MUD设计成一个带有避难所性质的聚会场所。“玩家可以摆脱现实世界强加给他们的个性,并成为自己内心想要成为的样子。”

在网游发展的朝阳时期,伊戈尔将蛇引入了伊甸园。

《第二人生的到来》,图源:Princeton University Press

根据人类学家汤姆·博尔斯托夫(Tom Boellstorff)的说法,避难所的称谓在现实世界并不陌生,但在有线世界(也就是后来的互联网)是一个非常新颖的概念。博尔斯托夫花了三年的时间,把现实世界中人种学的理论应用到虚拟世界中,这为他在2008年出版的《第二人生的到来》(Coming of Age in Second Life)奠定了基础。当完成这本书时,他不由得注意到,自己眼下的工作,和之前在印尼与同性恋人群相处的经历有许多相似之处。

“我觉得在印度尼西亚,相较于身份不被认可,男同活动空间的问题要更严峻。”博尔斯托夫说道。他发现,那些被主流社会所排斥的团体,会在公园里碰头,紧紧地团结在一起。“我发现同样的事情也会在网上发生——当人们发现一个聚集的场所后,会自然而然地形成一个小团体。”

MUD游戏界面的截屏,《战争行为》(Act of War)。图源:Garumike/Wikimedia Commons

无规矩不成方圆,像线下世界一样,MUD也需要建立起自己的规则,而这些规则多多少少受到了一次社会行为危机的影响——这又把我们拉回到伊戈尔的故事。

“头两三年,MUD的玩法就像是现实世界的游戏那样传统,大家都‘很友好’, ”巴特尔说道,“但伊戈尔的出现,改变了这一切。”

巴特尔很快强调说:在现实世界,使用伊戈尔为昵称的玩家是个非常友善的人。而他在MUD里的暴行仅仅是表达了一种新兴的黑客道德标准:富有创造力、独立性、乐于挑战底线。这些品质,对构建互联网起到了极大的影响。

对于初次触及MUD社区的菜鸟们,伊戈尔是一个明确而危险的存在。巴特尔的回应古典而优雅。他动一动手指就能进入自己创造的世界的程序中:站在上帝的视角硬编码出一套被称为“死亡之手”的程序,轻而易举地粉碎了伊戈尔。

也许令人感到惊讶的是,涌入MUD的技术大牛如此之快的投入到神权统治(通过超自然手段干预游戏)的怀抱。“绝大多数玩家对权威毫无好感。” 巴特尔说道,其原因和早期写代码的思维方式有关。写代码是个寻求最优解的过程。然而当麻烦出现时,一个超脱游戏规则之外的全能“管家”的存在就显得非常有必要了。

游戏里的等级制度迅速成型。大部分玩家是“凡人”,通过努力升级,可以成为“巫师”或者“女巫”,也就是社区的管理员。他们能够惩罚或者调戏其他玩家,更有甚者会击杀等级低的菜鸟。但是游戏的开发者和少数被选中的人则扮演着更加高级的角色。他们负责解决管理员搞不定的问题。为了履行职责,这些人会使用自己的特殊能力,改变游戏的时间和空间。

中国早期的一款文字MUD《侠客行》截屏。

在现实世界里,用伊戈尔为昵称的玩家是个非常友善的人。而他在MUD里的暴行仅仅是为了表达一种新兴的黑客道德标准。

巴特尔把MUD世界中自己扮演的角色称作“大法师”,但在他随后赋予了这一角色更高大上的头衔。他认为,从技术上说把MMO的设计者称作“神”非常合适,因为他们创造了游戏世界,却又不被游戏世界的条条框框所束缚。与普通玩家不同,为了保障游戏体验,设计者们有必要游离于规则之外。2011年,在布里斯托大学的一次演讲中,巴特尔表示,将设计者称为“神”并不是隐喻——因为有数百万计的玩家,在“神”创造世界里度过不计其数的时光。

在MUD之后发行的游戏中,“巫师”的角色依然存在,但是虚拟世界的开发者更倾向于采用“神”的叫法。大体上来说,游戏开发者并没有滥用职权。在此体制下,玩家的日常监管由管理员负责。“神”有时会伪装成“凡人”,行走于普通玩家之中。但当玩家起了冲突时,开发者们需要出来主持正义,惩恶扬善。

有人可能会问,如果没有“神”,游戏还能运转吗?1985年,程序员本·劳里(Ben Laurie)做了一个名为“上帝”(Gods)的游戏,让玩家们完全自治,没有 “神”、“大法师”介入。高级玩家可以把祭坛放在主广场上,如果其他人前来进贡,那么高级玩家就会获得更高权限。这个点子是为了让玩家自主选择最适合这款游戏的管理者。试验中曾经出现过无真实玩家担当的神的情况,这个神叫“Blob”,玩家们向无人扮演的“神”表达自己的崇拜之情。

然而“上帝”这个游戏没能重现MUD的辉煌。玩家用虚拟的食物作为贡品,选出自己心目中的神去管理这个世界。

博尔斯托夫和越来越多的研究者认为,虚拟空间的经历可以反映出玩家线下生活里的状态。博尔斯托夫进一步补充说,人类所经历的一部分生活总是虚拟的。他在写道:“由于通过文化的棱镜体验生活是人类的本性,因此人类自身就具备虚拟性。”

何为人类的虚拟性【校对注:virtuality,马塞尔·普鲁斯特给出的定义是:真实但不存在,理想但不抽象(real but not actual, ideal but not abstract)】?博尔斯托夫认为,人们通过共识的符号体验虚拟生活,比如神和宗教。罗伯特·怀特(Robert Wright)在其著作《上帝的进化》(The Evolution of God)一书中,针对这一现象的发展提出过一种理论。他认为长期以来被当作权力工具的宗教,正被法律法典所替代。

游戏《迷雾》的电脑截屏。图源:wikipedia

这个过程也呼应了多人游戏中众“神”的命运。最初,神权随着玩家基数的增加而扩大。少数几个游戏因为臭名昭著的“神”而出名。洛瑞(Lorry)是80年代中期一款名为《迷雾》(MIST)的多使用者迷宫游戏的管理员。在洛瑞的服务器上,每十个玩家中会有一个遭到他的击杀。洛瑞会一边享受这种屠杀,一边高呼“我就是王法!”他的话傲慢、自负、残暴,颇似曹孟德的“宁教我负天下人,休教天下人负我”。但不知何故,这也使游戏的活跃度得到提升。

随着时间的推移,玩家数量急剧扩张,神的力量便开始衰退。这一转变起始于90年代初一款名为《乡村之声》(Village Voice)的游戏。名叫“邦哥先生”(Mr. Bungle)的玩家在LambdaMOO世界中横行霸道。玩家们无法有效地向“巫师”求助,因为他们逐渐厌倦在游戏世界中解决争端,进而迫使玩家自行决议。许多玩家想让管理员封锁邦哥先生的账号,然而最终判罚却不疼不痒。

洛瑞的服务器上,每十个玩家中会有一个遭到他的击杀。洛瑞会一边享受这种屠杀,一边声称“我就是王法!”

如今,在线游戏里几乎找不到“神”的踪影,至少开发人员不会在游戏里为所欲为了。在很多像《魔兽世界》这样的商业游戏中,玩家们会签署一份使用条款:明确定义每种惩罚,以及如何用来保护玩家的游戏体验。就算玩家偶尔能碰到“游戏大师”(Game Masters,既暴雪的工作人员),他们的作用并不比游戏内的帮助栏要大多少。在虚拟世界里,“神”来得快,去得也快。

不过,数字世界里的“神”促使我们思考,当人类创造出不受物理世界束缚的文明时,我们应该做些什么。游戏世界让我们沉迷于像考古一样探索,不只是游戏世界,更多的是人类自身。在长达30年的时间里,玩家从最初对魔法和人格的崇拜,转变为一种宪政状态,与人类文明的发展吻合。那么在网戏飞速发展的试验中,还能找出有关人类状况的其他教训吗?网游就像是快进的人类社会,我们还能从中学到什么呢?

现实中的安德鲁·格莱斯特

迫于“死亡之手”的威胁,伊戈尔不再欺负其他玩家。他改过自新,先是当上MUD游戏里最年轻的“巫师”,尔后也成了一名游戏开发者。【校对注:他真名是安德鲁·格莱斯特(Andrew Glaister),曾参与DirectX的设计】

最后,似乎还没有人透露成为滋事者、智者、神是怎么样的一种体验。起初可能就是觉得很爽,但会逐渐变得无趣。

“没有人想成为神,”巴特尔说道,“玩家只想成为普通的玩家。”

往期文章:

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:wumiaotrends@163.com

合作微信号 liweitan2018

,