每个国家都会有一场翻天覆地的革命,诸如法国大革命,英国光荣革命,俄国十月革命,美国独立战争,中国的辛亥革命,日本也是如此。在一个王朝的后期,国家腐败,民不聊生,农民起义,或因外部力量入侵导致国家衰落。清朝前期本是天朝上国,国家富裕强大,在欧美国家进行工业革命的时候,清朝闭关锁国,由此导致落后于欧美,并在鸦片战争的时候被英法等列强打败,从此沦为半殖民地半封建社会。

而当时的日本也面临着这种困境,日本眼看着清朝被英法等列强打败,自身的危机感突然袭来,加之在1853年“黑船事件”之后,日本被美国强行打开国门,签订不平等的贸易条约。相比起清朝,日本的地位更加岌岌可危,幕府沦为美国的殖民地,日本政局一天比一天混乱,幕府走在了灭亡的前夕。

跟清朝后期的爱国救亡运动一样,日本国内的有志之士也在寻求挽救国家的办法,开明人士寻求去英国学习先进的制度和经验,而挡在他们面前的最大阻碍,就是统治了日本六百多年的幕府制度。

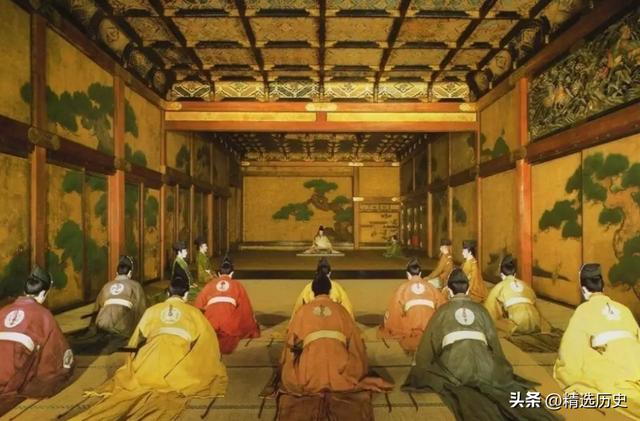

幕府制度幕府制度是日本独有的一种军事专制集权制度,存在于日本的封建时代。我们都知道,日本的天皇是世界历史上存在时间最长的皇室,也是日本唯一的王朝,号称万世一系,称菊花王朝,从古至今一直没有中断过。但是,至于天皇有没有实权那就另当别论了。

至于为什么这个王朝叫菊花王朝,大致就是日本人崇尚菊花。如果要读懂日本人,美国人本尼迪克特写的一本著名小说《菊与刀》是很好的读物,菊与刀应该是每个日本人内心蕴藏的精神世界。在一部电影中,英国人说过,日本这个民族,他们个体成不了事,所以形成了集体。如果他们集体疯了,那就是对二战中日本最准确的总结。

在日本六百多年的幕府制度中,幕府是凌驾于天皇之上的。天皇是个吉祥物,日本的最高权力机构是幕府,幕府的主人就是日本的实际统治者,称“征夷大将军”。日本的“夷”和中国古代的“东夷”有异曲同工之处,中国古代的东夷指的是对黄河流域下游包羲、太昊、蚩尤、伏羲氏后裔,风夷、畎夷、阳夷和少昊后裔,鸟夷、白夷等夷人方国的总称,中原以东地区的各民族泛称为“东夷”,早期的东夷是华夏族的族源之一。日本的“夷”指的则是曾在本州和北海道居住的虾夷族,虾夷是日本人对他们的贬称,在日本国家的形成过程中,虾夷族一直受日本人的压迫被迁移,后来几乎灭绝,或被日本同化。“征夷”的意思自然就是征服虾夷族,统一日本。

“征夷大将军”的衙门则称为幕府。

12世纪末,源赖朝消灭了把持朝政的武家政权伊势平氏和豪族奥州藤原氏之后出任征夷大将军,创立了镰仓幕府,这是日本幕府制度的开始。

1192年-1333年是镰仓幕府,1336年-1573年是室町幕府,室町幕府后期发生了应仁之乱,开启了日本的战国时代。

室町幕府后来被织田信长取代,织田信长被明智光秀杀死,他的部将丰臣秀吉和德川家康完成了日本的统一,终结了日本战国时代。

德川家康是最后的赢家,创立了德川幕府,开启了日本历史上的江户时代,江户是东京的旧称。

德川幕府的存在时间是1603年-1868年,是日本历史上的最后一个幕府时代。

1868年是我们熟悉的明治维新的时间。明治维新之后日本迅速走上资本主义发展道路,也开启了军事扩张的道路,这一年是日本的崛起之年。

但是,在日本的崛起之路上,必须推翻旧的制度,这个旧的制度指的就是幕府制度。

倒幕运动一个制度在前期都是开明先进的,到了后期往往变得腐败不堪,也造成了国家衰落。

日本的幕府制度也是如此,在战国时代,丰臣秀吉和德川家康完成了日本的统一,堪称日本的秦始皇。德川幕府之初,对国家来说是利大于弊,维护了国家统一,将军是日本的最高统治者,集大权于一身。将军之下是藩,全国分成两百多个藩,藩的首领直接听命于将军,幕府和藩构成了江户时代的幕藩体制。

德川幕府对外实行的政策和清朝一样,都是闭关锁国,严禁日本与海外交往,把外国商人和传教士一律驱逐出境,只允许日本同中国、朝鲜等国通商,而且只准在长崎一地进行。

在17世纪,商品经济的发展,资本主义萌芽在日本发展起来,这时候的幕藩体制出现了危机,财政困难,农民起义时有发生。

发生在1853年的黑船事件导致日本被迫打开国门,幕府沦为了美国的代理人,日本沦为殖民地的地位只有一步之遥,幕府无力解决西方列强的入侵。

经济危机,内部统治危机,加之民族危机,让日本的幕府制度彻底走到了尽头。

日本开始了倒幕运动,开明之士力主改革,拯救国家,他们提出了“尊王攘夷”的口号,攘夷就是反抗西方列强,将西方列强驱逐出去,并力图推翻幕府,将大权从将军的手中交还到日本天皇手中,同时,在倒幕派中也有开国派,主张打开国门,学习西方。但这一切的前提就是先要推翻幕府的封建统治。

这其中还有一个重要因素,就是1867年孝明天皇去世,明治天皇即位。孝明天皇是反对倒幕的,明治天皇则是一位年轻的开明的有思想见识的雄心壮志的天皇,年仅16岁,精通汉文等儒家经典,智慧过人。

领导的个人形象和品格非常重要。

看看明治天皇在1867年所发的《天皇御笔信》中的内容“继承列祖列宗的伟业,开拓万里波涛,使国威布于四方。”就知道这是一位怎样的天皇了。

而幕府则是一棵行将就木,日薄西山,对日本来说,选择天皇更有前途。

所以,在日本历史上,这一场战争堪称日本版的辛亥革命,推翻旧的制度,建立新的制度。

戊辰战争

戊辰战争

在日本国内,关于明治维新时期的动漫电影题材非常多,我经常看日本动漫,更对这一时期的日本历史感兴趣。有人说不能看日漫,要禁止日本的一切,禁止文化入侵。但是看日本动漫并不妨碍我爱国,毕竟你都不了解人家,怎么打败别人呢,了解别人和虚心学习不是敌人,只有骄傲自大才是敌人。毕竟我们有知己知彼百战百胜,师夷长技以制夷这样的说法。

从动漫中我们看到了个人命运在国家民族命运之前不值一提,时代的悲剧造就了个人悲剧。在动乱的时代背景下,任何个人的情感都变得苍白又平淡。

戊辰战争是倒幕派武装倒幕的战争,是日本政治体制变革史上的一次内战。因为发生的时间是日本的戊辰年,所以史称戊辰战争,时间是1868年-1869年。

其实,在武装倒幕之前,各国对日本国内的倒幕看法并不一致。法国明确拥护幕府,英国支持倒幕,美国和荷兰无明确意见,意思就是谁赢了就支持谁。

倒幕伴随着的是大政奉还,主张将大权交给天皇,维护天皇的有王政复古派和讨幕派,维护幕府的则是幕府军。

王政复古派主张的是只要幕府肯在形式上奉还政权就满足了。

讨幕的主要代表是长州藩和萨摩藩、土佐藩、肥前藩等南部经济较发达的四藩,他们主张的不仅仅是大政奉还,更要推翻幕府统治。土佐藩的代表山内奉信提出了《船中八策》,这是大政奉还的原稿。这份方案比德川庆喜想象的要缓和得多,这封方案出来之后,坚持讨幕的只有长州藩,其余各藩都是两面赞成,就在这时,出现了天皇的诏书。

在天皇密敕中,明治天皇大力痛斥德川庆喜和幕府制度。

“源庆喜,借累世之威,恃阖族之强,妄贼害之忠良,数弃绝王命,遂矫先帝之诏而不惧,跻万民于沟壑而不顾,罪恶所至,神州将倾覆焉。朕今为民父母,是贼而不讨,何以上对先帝之灵,下报万民之深雠哉。此朕之忧愤之所在,谅阖而不顾者,万不可以也。汝宜体朕之意,殄戮贼臣庆喜,以速奏回天之伟勋,而措生灵于山岳之安。此朕之愿,无敢或懈。”

从明治天皇的讨幕诏书中可以看出这位年仅16岁的天皇有着怎样的雄心和格局。培养明治天皇的是什么人呢,是西乡隆盛、伊藤博文这样明治维新时期的名臣,在他们的教导之下,明治天皇威严、刚毅的个人形象是大大加分的。

明治天皇

日本的天皇从公元前660年即位,一直延续到今日,天皇的忍术不可谓不高,即便日本国内发生了应仁之乱这样大的战乱,国内陷入内战,天皇被幕府排挤和冷落,但天皇始终在天皇的位子上,也从来没有出现以下犯上的情况,说明天皇采取的是柔和的手段,可以做到不动如山。而明治天皇的这份诏书可以说是言辞激昂,称德川庆喜是贼,立誓要讨伐,夺回属于天皇的权利,或许,这是激进的倒幕派假借天皇之手发出的檄文。但无论如何这份讨幕诏书体现了明治天皇的智慧,本来在大政奉还的方案出来之后,德川庆喜要以退为进,假意同意方案,暂时放弃将军之名,再图东山再起。但明治天皇的政治智慧似乎更高,身边都是政治场的老手,熟悉这套虚假的动作,如果不借此机会将幕府完全铲除,等到给了德川庆喜喘息的机会,天皇可能就会被德川幕府再次压制。

这份诏书的力量很重,让有些摇摆不定的倒幕派坚定竖起了讨幕,战争一触即发。

革命的方式有很多种,有和平的方式,也有战争的方式,在世界历史中,这两种方式最具代表性的国家是英国和法国。

英国顺应历史潮流,适时而变,选择了和平渐进的方式,完成了社会体制的变革,经历的社会震荡最少。

法国选择了战争的方式,法国大革命将国王送上了断头台,人民和保皇派之间经历了几次大的战争,社会动荡较大,也经历了外部武装干涉,俄国也是如此。

日本的倒幕派选择了用战争的手段夺取政权。不过,和世界历史上的武装革命不同的是,人家都是从皇帝手中夺取政权,日本是天皇从大将军手中夺取政权。

用战争的方式完成社会变革,反而会让社会彻底焕然一新,社会变革更加彻底,不破不立,打破旧的制度,才能重新开始。

戊辰战争爆发的时间是1868年1月1日。德川幕府发表了《讨萨表》,向倒幕派宣战,但是是以清君侧的名义。1月3日,明治天皇发布《王政复古大号令》,废除幕府。1月8日,德川幕府在大阪宣布“王政复古大号令”为非法。

幕府军和维护幕府制度的各藩军队便从大阪开始进军京都,而且占据着兵力上的优势,倒幕派只能依托京都采取战略防御的措施。倒幕派的军队主力是长州藩和萨摩藩两藩的军队。他们在军事上进行了改革,建立了奇兵队、集义队、游击队等新军,我们熟悉的诗人高杉晋作就是奇兵队的创始人。这里面有平民,也有知识分子,他们从英国进口先进武器,学习外国的先进制度,军队战斗力非常强。

幕府军也从法国进口先进军事武器,聘请法国教官,建立了新式军队,但是军队的军官还是由世袭的武士担任,幕府军并没有脱离幕府制度的桎梏。

发生在1868年1月27日至30日的鸟羽、伏见之战是倒幕派和幕府军的首次交战。

鸟羽、伏见之战的结果是幕府军败退,讨幕军胜利,1月30日,讨幕军攻占了大阪,德川庆喜从从大阪逃回了江户。

这是一场具有重要意义的战争,首战即败,说明了德川庆喜不得民心。在战争的过程中,有几个本属于幕府的藩临阵倒戈,整个关西地区落入了天皇军的手中。

在幕府派中也有主战派和恭顺派,主战派的战争节节败退让幕府中的恭顺派占了上风,德川庆喜最后选择了投降。3月14日,幕府军中的恭顺派和天皇的军队达成了协议,幕府交出军舰和一切武器,德川庆喜被幽禁,统治了日本260多年的德川幕府至此灭亡。5月3日,德川庆喜交出江户城,江户从此改名东京,作为日本的首都一直延续至今。德川庆喜的结局并不算坏,一直活到了1913年,享年77岁,没有了大将军的身份,德川庆喜反而在生活上多姿多彩起来,摄影、狩猎、民谣歌曲研究等都没有落下。

德川庆喜

德川幕府虽然倒台了,但是日本的内战还没有结束。拥护旧制度的势力势必会进行反扑,这是每个国家社会变革中都会经历的阶段。

明治天皇的魄力也是非常人所能比,如果这时候和旧势力达成和解,稍作妥协,战争就可以结束,但是明治天皇誓要完全掌握大权,统一全国。

旧制度的势力这时候主要集中在东北地区,他们组成了“奥羽越列藩同盟”,发出“讨萨檄文”,扬言要清君侧和扫除“伪官军”。但是接连和政府军的战争失利,东北地区被天皇平定,幕府残存势力逃亡虾夷,意图在虾夷建立新的“虾夷共和国”。

戊辰战争的最后一战是虾夷之战。这时,就能明白为什么日本幕府的将军称作“虾夷大将军”了,因为这个地方总会成为旧势力残存的最后之地,要统一日本,最后一战就是征服这里。

1869年春,新政府军队征讨虾夷旧的幕府残存势力。经过半年的战争,于6月27日攻下的幕府残存势力的最后据点函馆市五棱郭,也称函馆之战,历经一年半的日本内战终于结束。

戊辰战争以明治天皇的胜利告终,德川幕府极其残存势力被完全清除,旧的封建制度在日本不复存在了。从此日本打开国门,学习西方,开始了富国强兵、殖产兴业、文明开化的明治维新改革运动,走上了崛起之路,但是这个崛起的日本也走上了侵略扩张的道路。

而中国的辛亥革命发生在1911年,较之日本晚了43年,辛亥革命推翻了中国几千年的封建专制制度,戊辰战争推翻了日本676年的封建幕府制度。

清朝被欧美列强打开国门早于日本,但清朝的灭亡却晚于日本幕府。其实,在清朝也发生了洋务运动、戊戌变法这样探索近代化的救亡爱国运动,但是因为没有摆脱旧制度的桎梏,只是封建社会统治阶级内部自上而下的改革运动,最后必然走向失败。

日本的戊辰战争可以说是日本人吸取清朝的教训进行的一次重大社会变革,曾经的天朝上国沦为半殖民地半封建社会,这让日本深感危机。在日本人的观念里,危机意识始终很强,这也是特有的地理环境造就的民族心理。如果没有清朝被英法列强打败,如果没有美国的黑船事件,日本是不是不会发生社会变革,还是一样的闭关锁国,这就不得而知了,毕竟历史没有如果。但无论何时,居安思危,这样在危机来临之时才不会手足无措。

戊辰战争在前,辛亥革命在后,当然不能说是日本借鉴辛亥革命了,只是说这样的事件具有相同的性质,一个国家完成了社会的大变革,脱胎换骨,就像英国光荣革命之于英国,法国大革命之于法国。

,