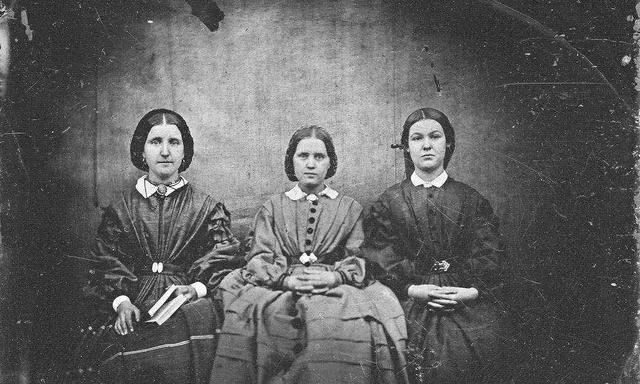

1847年,"神奇的"勃朗特三姐妹,先后化名出版了《简爱》、《呼啸山庄》和《艾格妮丝·格蕾》,前两部被盛誉为世界文学的明珠。

出版之初,《简爱》以她浓郁而直白的"人性情绪",讲述人如何与时代反抗和斗争的爱情故事,而赢得当时人们的赞誉,而相反《呼啸山庄》所迸发超越世俗的爱与疯狂,却让人难以理解,以至于遇冷而消沉。

勃朗特三姐妹

但是,是明珠,总有一天会发光。于是多年以后,它开始被人理解,以至于被作家毛姆列为世界十佳小说之一,并评价道:

"不知道还有哪一部小说中爱情的痛苦、迷恋、残酷、执著曾经被如此令人吃惊地描述出来。"

正如年少时,被《呼啸山庄》的诡异和另类的奇幻故事所吸引,那种充满野兽般偏执的疯狂,太过震撼人心了。

尤其当女主凯瑟琳产女而亡,男主希克利居然挖坟也要与她"结发",那种感情,恐怕很难单单只用"爱"来解释,用"恨"来表达更是惨白,此后二十余年对彼此后代的报复,侵占财产,更像是一种完完全全的"侵略"。

这种感情,或者说"非尘世间的情绪",如果从作者艾米莉·勃朗特其人的性格和行为,所"推测"出来的精神世界来看,或许就会理解这本《呼啸山庄》带来的深刻内涵。

正如她们所处的英国最辉煌的维多利亚时代一样,复杂时代所赋予的,大社会和狭小环境交织带来的,离群索居,伤痛经历造成的,其实都是这部作品的极致之处。

《飘》里深藏的是南、北文化(文明)的对立与融合,选择的悲歌;

而《呼啸山庄》里所深埋的,则是一种关于文明与野蛮的探讨,或者说是作者艾米莉想对世界问的问题:如果未来的文明必然是束缚而功利的,那么自由的野蛮(文明)是否值得保留?

还记得年少时,很不喜欢这本《呼啸山庄》,因为它是爱情的悲剧,每个处在"叛逆青春"的孩子,或许都喜欢一些缠绵悱恻的言情,亦或轰轰烈烈的英雄故事,而不是如它这般两边都不靠。

尤其纵观19世纪的文学世界里,以爱情为主题的小说,都不会像它一样全文都充满诡异而极端的"暴虐",用"相爱相杀"来形容都不足以形容希克利的残暴所为,以及凯瑟琳的矛盾"残忍"。

这种惊世骇俗的"反道德"故事,在阴郁的呼啸山庄和阳光的画眉山庄(或翻译为田庄。)的反差束缚下,更是产生了一种意想不到的"反人性"的故事。

是的,就从故事里对主要人物的塑造,显得过于扁平和"刻板"。

比如希克利从始至终的"恨"意,即使被老庄主偏爱,即使被凯瑟琳视为"世上另一个我",即使被伊莎贝拉全身心地爱等等,都软化不了他的熊熊的恨意,连看似疯狂复仇,选择"放过"的爱人凯瑟琳,其实从本质上来说,也是被他展现出来的"暴虐"害死的。

而故事里情节设计更是显得过于牵强和"粗制滥造"般的幼稚。

以"牵强"为例,单就老庄主为什么如此偏爱这个被捡回来的孤儿希克利,胜过爱自己一双儿女的感情支撑,就设计地毫无逻辑,就算是狗血的言情小说,还会用私生子或者爱人之子来合理化"偏爱"的感情。

再来说"粗制滥造"的幼稚情节,体现在林顿妹妹伊丽莎白对希克利突兀而痴狂如圣母般的爱恋之上,试问,一个把"暴虐"展现地如此直白的阴郁男人,如何让人一见钟情并爱得不顾一切?

更别提后续三个月的婚姻生活当中一次次的,一个愿打一个愿挨般的"拯救性"的肉体和精神的双重折磨,却又突然莫名其妙地醒悟的态度急转等等,如此设计无一不是一种为了复仇而"复仇"的刻意推进(加深)。

是的,如果是以现实主义和逻辑作为依据去解析这本《呼啸山庄》的话,绝对会被诟病不合实际,离奇违和,但是从作者的角度和当时的时代背景出发,是可以理解的。

毕竟在维多利亚时代里,被时代"抛弃",而离群索居的勃朗特一家,他们生活的"世界",本就是"非世俗"的,所以如此故事叙事和设计上的瑕疵,实属"必然"。

但是,何以这样一部有着如此明显缺陷的作品,却在时间的流逝下,空间的变幻中,越久越散发出别样的震撼力?

当然不是基于故事里,表面所呈现的另类"爱情"模样,更不是那种九死未悔,坚持到底的复仇之心,而应该是深入其中的,带着某种偏执的极端情绪,所展现的,世所罕见,不可替代与重复的超越时代的"价值"。

正如鲁迅的"匕首"一般,即使放到现代社会,它的锋芒任就锋利而直刺人心,那种特殊的特质,独一无二,永远无法被取代,即使"毒舌、口不择言"的缺陷是如此明显,也掩盖不了这些文字超越时代的巨大力量。

如果说《简爱》是相同背景环境,相同经历,而抒发的对自身命运的"爱、恨、痛苦"的呐喊,那么《呼啸山庄》就是超越"人性",让情绪上升至对"时代"走向与未来发展的思考“结晶”。

所以,其实故事的真实与否并不重要,甚至情节和人物也不重要,重要的是整个故事所展现的"世界样貌",那个永远带着电闪雷鸣、疾风骤雨背景下的,让"人"不得不演绎宿命与挣扎的狭隘的"小世界"——两个相邻却天渊之别的野蛮与文明"对立"的山庄。

正如书中凯瑟琳反复强调,对自己与希克利下判断的话:

"那不是因为他漂亮,而是因为他比我更像我自己。不论我们的灵魂是什么做成的,他的和我的是一模一样的。"

是的,在那个代表"野蛮"的呼啸山庄里,不仅希克利是个"非人的怪兽",其实另一个"我"凯瑟琳也是一个自由的"野兽"。

只不过,凯瑟琳慢慢被驯化了,正如她去到"文明"的代表画眉山庄三个星期,于是这只"野兽"被慢慢驯化,向文明低头妥协。

因为几乎所有"文明"的进程,永远是汹涌前进而不可逆的,无论好坏都如此,何况在普世的眼光中看来,这些诸如礼仪、教养、端庄举止,以及"正常"的社交等等,都是先进文明的"好处"。

而希克利却始终执拗地坚持着自由的野蛮,对于凯瑟琳答应嫁给卡顿一事,于他而言,不仅是对"我们"的背叛,更是对"自由"的背叛。

因为在他看来,"野蛮"才能自由,文明永远是功利而被束缚的,正如凯瑟琳所言的他们之间的"身份"差距一样,或许只有在文明的世界里,才会有如此"荒谬"的身份等级的划分,而野蛮世界则只需要双方都"自愿"就好。

正是基于对"世界"认知的不同,于是他们两个同为"野蛮世界"人,即使精神世界趋于一致,相互认为对方为"灵魂伴侣",却依旧躲不开"文明世界"的侵入,进而分道扬镳。

其实全书的前半部讲的就是在一个时代里,人们在面对两种不同"世界"的选择,以及他们的未来走向的开放性展现思考。

因为对于作者艾米莉来说,真实的"文明世界",太过残酷,正如他们几个寄宿的学校一样,冲突与束缚,生存与死亡,时时刻刻都在改变着她对现实"世界"的认知。

之前在家宅着,趁这机会阅读了大量看过的"老名著",英译版或英文版,倒不是练习英语,而是从某种自以为的"标准"上来说,英语所表达的意思更加直白而"准确",中文更加多意而意味深长,否则中译版,就不会出现所谓直译派和意译派,或者结合派的分流。

正如这本《呼啸山庄》一名的来源,原名《Wuthering Heights》,其实直译应该是咆哮山庄(庄园、田庄等等),最早可追溯的普遍用名,应该是1980年杨苡先生"创意"地根据开篇的解释:这是"一个意味深长的内地形容词",描绘的是这地方在风暴的天气里所受的气压骚动。而意译为"呼啸山庄"。

之所以要如此抠字眼和意思,是因为在作者艾米莉把整个"世界"都封闭、缩小在两个与世隔绝的山庄里,那么"呼啸"二字所传达的本源情绪就十分重要,正如她描写的山庄外景一般:

"从房屋的那头有几棵矮小的枞树过度倾斜,还有那一排瘦削的荆棘都向着一个方向伸展枝条,仿佛在向太阳乞讨温暖,就可以猜想到北风吹过的威力了。"

压抑中,透着一股被异化的"反人性"情绪,除了难以判断和衡量的爱情之外,还有深入骨髓的仇恨、匪夷所思的怪癖,以及让"所有"人物都呈现出一种偏执简单,武断而自我的"世界"生存方式。

其实,看了这么多19世界的文学名著之后,就会发现,很多时候,作者永远会被时代所局限,而笔下的作品则会被本人的经历和思想所束缚,那些看起来,或者经过百年验证,沉淀的超时代意义,都是源于人类基本的"人性"的本质演绎。

于是,身处这么一个封闭环境的作者艾米丽,在勃朗特家属于"异类"的"老二"(活下来三姐妹中的排行。)她本身就带着一种被时代局限的"性别歧视"。

正如她在书中借着凯瑟琳之口,在病危时歇斯底里的呼喊:

"但愿我在外面!但愿我重新是个女孩子,野蛮、顽强、自由,任何伤害只会使我大笑,不会压得我发疯!"

现实给她带来的,属于"性别认同"感的压抑,她如果生在现代,应该或成为一名跨性别者。(好笑的是,早年的研究,竟然会认为她这种"性别认知"有同性恋的倾向。)但是时代的局限让她把心中的"野兽"化身成了希克利这只永远不被驯服的残暴"怪兽"。

而短暂接触过"文明世界"的她,又不得不承认诸如教育、礼仪、教养等等这些明显带着驯化、束缚的"文明"产物,在这个时代,或者未来时代,都是有必要的。

于是,她被分化成了两半,感性的内心里,渴望着那个自由自在的"野蛮世界",而理性的精神上又只能去认同那个功利而被束缚的"文明世界",百思而不得其解的她,就让她的问题,思考都化为这本《呼啸山庄》,让大家自己去找答案。

是的,其实不管是那个"辉煌"的维多利亚时代,还是现代这个"先进"的科技时代,野蛮与文明的"争斗"永远难以调和。

因为由"动物"漫长演化为"智人"的人类,本身骨子里就带有一种自由的"野蛮",而我们所在的"文明世界",那无所不在的束缚,就是用来限制这种"野蛮"的,衣冠楚楚的代价是失去自由。

于是,回到最开始的问题,如果未来的文明必然是束缚而功利的,那么自由的野蛮(文明)是否值得保留?

或许千人千面的思想各不同,但《呼啸山庄》为读者呈现了一个让自由的"野蛮"摧毁的世界模样,于是,你会如何选择?

写在最后:

说实话,《呼啸山庄》改编的电影是不太敢看的,书里的故事,已经足够黑暗和压抑,偏执的疯狂无处不在,而被限制在小小"世界"的人们,都在无力地做着困兽之斗。

人类天性爱自由,也向往自由,讨厌束缚,更加厌恶约束。

所以,生而为人,应该如何活着......

最后,还是循例推荐这本伟大的杰作《呼啸山庄》,毕竟直视本心很难,但应该去做。

,