文丨nirvana

编辑丨nirvana

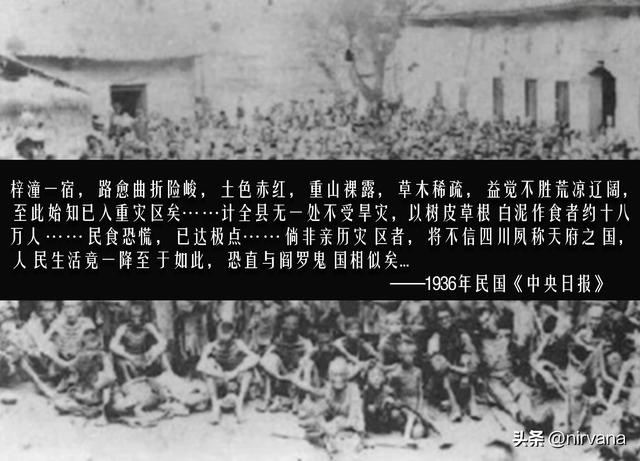

自从进入民国时期, 曾经的天府之国四川可以说是天灾与人祸并存。1912-1948年这段时间里, 四川的各种自然灾害总和位列全国第三, 共计1289 次,特别是1936-1937年的这次持续近10个月的旱灾,给当时四川的政治、社会经济、社会稳定、人民的生活和生命安全带来了重大影响。

旱灾中四川人民的悲惨生活

从1930年到1937年,是四川近代历史上的至暗时期。旱灾、水灾、雹灾、虫灾、匪灾、兵灾。。。连年不断。加上军阀割据连年混战,苛捐杂税多如牛毛。

冰冻三尺非一日之寒,从查看当时的报纸和“赈济会”所公布的资料,就会发现,自1932年到1935年间,受灾的县越来越多,经年的灾害,老百姓生活水深火热。

重庆的《新蜀报》中就记载有水旱灾严重的1934 年,饥民靠野草、树叶、树根、白泥(俗称观音土)苟延残喘。

省政府不断收到告急文书:邻水县几天就饿死300多人;古蔺县饿死3000余人;泸县白节镇饥民抢挖白泥 30 余处,深数丈,以致岩石坍塌压死多人,铜梁县斑竹乡饥民挖掘白泥,岩石崩塌压死30余人。

熟悉四川地理的朋友应该都知道,四川除了西部一块平原外,川东南北多属于丘陵地带,农作物灌溉,全靠冬田蓄水和开塘凿堰,但是力量不大,只能依靠雨水来调匀,说白了就是“靠天吃饭”。

1936年春,灾荒非但没有缓解,久旱不雨的四川,受灾地区农作物大面积遭灾,粮食收成锐减、粮食供给短缺、粮食价格暴涨,据赈务会的调查,四川灾区“米价贵至三元七八角一斗者很普遍,巴县有卖至四元半一斗者。 米价既如此的贵,其他粮食也不相因(便宜)。

广大灾民面临着饥饿与死亡,灾情继续蔓延。不断有各地地方政府向省府求助,据汇集来的资料,省民政厅长甘绩镛和赈济会官员一统计,手都在发抖,受灾人数3700余万人,旺苍、简阳、宣汉等地,饿殍遍野,有的地方甚至开始出现了盗食死尸的事件。

到了夏秋之际,旱情又进一步加重,“受旱灾者八十八县,受水灾者十五县,兼受水旱灾者二十五县,受匪灾者二县; 受灾县份共计一百三十县,占全川区域百分之八十五以上。

这场大灾荒,如今饿死的人数,没有精确统计数字,但是从当时的那些报道中仍然能够看到是灾难是如此触目惊心。

《申报》记载,“四川自罹旱灾以来,一般贫民, 无法维生,群掘白泥草根以果腹,因而发生不能排泄、脚肿等症而毙命者甚多,兼之春瘟流行,无法医治而毙命者,更复不计其数,凡此惨象,以川东、川北为最甚。据调查所得,重灾县份,每日死亡二百人左右,轻灾县份亦日死百余人,即以重庆市而论,每日死亡在三十人左右,灾象奇重,可谓历年所未有”。

饥不择食的儿童为吊命爬上高树摘树叶充饥

凡是树皮草根这些没有毒的,都被灾民吃光了,后来连白泥都不容易得到,饥民们甚至因为争食草根白泥,还造成斗殴毙命。

据当时重庆警察局的统计,在1937年3月1日到9日,除江北区外,路毙者“计上城分局104 人,中城 99 人,下城 105 人,新市分局106 人,南岸 293 人,合计 707 人”。而从 3 月 11 日至 20 日,在不包括南岸区死亡人数的情况下,重庆各区路毙者已达 695 人。

灾荒之下,灾民们许多人逃往城市,希望成为雇工维持生计,但此时的城中商业衰败,许多商店关门倒闭, 一些灾民到城中后又被迫沦为乞丐。这时的灾民强壮者多逃走乞讨,老弱者多自杀或坐以待毙,而狡黠者多铤而走险,流为盗匪,导致社会秩序动荡不安,引发了严重的社会危机。

有人抱着自己的孩子,沿街求卖(三两吊钱一个)。有人全家服毒自尽或者跳崖自杀,有的地方杀人卖肉,《成都通讯》记载,死尸的肉每斤五百文,活人肉每斤一千二百文。。。《赈务旬刊》甚至记载了某地“大规模的吃人情况,纵横二三十丈以内,人头星落,尸骨狼藉,被发之墓,数十百堆,人血及白骨与饿死者,填满沟壑,令人目不忍睹。”

饥荒之下的人性泯灭也到了无以复加的地步,一个姓孟的年轻人,全家三人,他母亲和妹妹都被饿死了,他饿得没法,母亲刚死,他就将母亲的肉割下煮在铁罐之中,被人发现,当即被群众打骂了一顿,有人说“他也不行了,饶了他吧。。。”

而一个杨姓的老人,全家五口,妻子和儿媳都被饿死,只剩下一个几岁的孙女,一天晚上,杨饥饿难熬,用刀把孙女砍死吃了,在砍的时候,邻居还听到那女孩直叫:“莫砍我,我长大给你捡柴呀!”

石懋修在《四川文史资料集粹》中回忆说,在鹿停溪有个康三春, 他家女子饿死后 , 康把她身上的肉割下来吃 , 认为比野菜味道好 , 便到处找死人吃 , 后来竟发展到吃活人。他家在岔路口上, 有人过路时 , 他乘机将人打倒在地勒死, 把死人肉块装在缸里,将骨头埋在窖中 。 有人听他说 “ 小娃儿肉好吃不出门, 小伙子肉好吃打不赢 , 老婆婆的肉吃起绵得很 ” 康三春吃人肉的事被揭发, 联保处去抓他治罪,他逃外地。

某县县长于竹君,本来对人吃人深恶痛绝,但是看着一桩桩的人吃人的案子,被弄得几乎精神失常了,作为一个学法律出身的人,他竟然写了一篇为吃人者辩护的文章,说食人者不犯杀人罪,而应正名为人身正当防卫。理由是:“食人者不食人,则时刻有被人食之危险!”这篇引经据典的奇文还登在某学术文集之中。

饥寒起盗心,灾荒之下,灾民抢夺粮食,吃大户,土匪劫粮事件频频发生。有的地方,还是在白天,一个人走路到了僻静处,你身上有一角钱或一升米,或一样吃的东西,饥民也不嫌少,就给你夺了去。

一般饥民更结成了团体,强迫要求专员给护照去吃大户(就是几百人集为一团,跑到各个村子里,寻着富家大室,就将他所有的米粮,随便自己拿来吃,也不给钱,也不管肯不肯,这处吃完了,便又结成团到别处去)。稍有钱粮的人家,日夜不安,常备刀枪棍棒防抢,猪、牛不敢出户,人不敢夜走。。。

还有报道四川某地一个叫兴仁乡白云寺的地方,一个叫袁洪顺的富裕人家,饥民及匪徒百余人要跑到他家中吃大户,当袁家发现后,急忙闭门抗拒,愤怒的灾民见无法进入,于是将袁家房屋引燃,幸好当地团丁赶到,才打死一人,把匪徒们驱散。

袁洪顺还算幸运,至少保住了一家人的命。而旺苍县何家垭的一户人家,家中就有三斗苞谷,结果粮食被抢走,三婆孙被杀死。

有的地方还出现了“教匪”,他们拖儿带女,喝下些草纸灰灰化的“符水”,高喊着“刀枪不入”,冲击县城,同军队拼死拼活的抢军粮,被开枪打死的不计其数。

灾荒中,饥民的敏感也到了最高潮,川中某县的县政府在城内竖立了一根旗杆,说'悬挂国旗可在老百姓中培养爱国感情’。结果谣言纷起,当地老百姓说:“旗杆’就是'齐干’,才引起了大旱灾。。。他们要求拔掉旗杆,县长拒绝。老百姓就冲进县府,捣毁了办公室。警察开枪,许多人被捕或打死。

所谓病急乱投医,各地极度恐慌的灾民纷纷也开始了“拜神祈雨”,甚至因祭拜而引发冲突。灾区民众以各种方式求雨,“如禁屠、设坛、念经、抬狗、捉旱魃、燃黄灯、打雨醮、玩黄荆龙 ……千奇百出,往往逼得专员、县长,亦随俗赞成迷信。灾民祈雨之术用尽,每日成群的孩子执纸旗、戴荆帽高唱: “苍天,苍天,百姓可怜,快落大雨,保护禾田”。

某地则因灾民“入城要求县长拜龙王,未允,旋与保安队冲突,又伤农民三人,死一人,当时满城风雨,几乎激起民变。然而, 封建迷信的祈雨形式并未实现降雨的目的,结果仍是“红日如故,且更厉矣”。

对四川旱灾的救济

1936—1937 年四川旱灾发生之际,政府与社会各界对此次旱灾采取了相应的救济措施,用以救助灾害中的川省民众。但是最先的救济不过是四川省政府向银行借入131万元,另有四川民政厅筹款10万元,这140万元,实际上每个灾民只能分到4分钱。

而南京政府对于此次川灾则更为漠视,除了长期搁置刘湘请发行公债一案外, 1936 年行政院开会,商议赈济 8 省水旱匪灾( 甘豫青康黔冀晋宁) ,四川却未在赈济之列。

蒋介石本人对川灾也不甚重视。1936 年夏,蒋介石在成都宴请绅耆时,川省赈务会主席尹仲锡向他报告四川灾情,而他“只是漫不经心地答应‘啊’、‘啊’就了事”。尹仲锡又将一张灾区吃人的照片递给他,他也是“连看都不看,顺手就装入了衣袋内”。 整个过程,蒋介石不但没有做出任何指示,而且对尹仲锡感到厌烦。

川灾救济会公告

这时,省外川人开始积极活跃起来,应该说省外川人从一开始就有参与川灾救济,然而那不过是少数人的义举,收效甚微。后来省外川人开始有组织的参与进来,情况明显得到改观。

1937年初,李晴帆和任望南二人受川省赈务会之托,返沪后便开展宣传工作。于是沪上同乡成立了川灾救济会,继而在全国各地的川人都相继成立了救济会,这才引起了全国的重视。

华洋义赈会救济灾民

1937年4月中旬,华洋义赈会总干事贝克、朱子桥及财政部特派员曹仲植等相继到达灾区,之后四川旱灾的消息才真正被外界所知,各界对灾区才有了较大范围的救济。

当月,国民党财政部拨公债一百万用于四川旱灾急赈,月末,四川政府又向重庆市金融界筹款百万元用于散赈。除此之外,各地方政府及慈善家办理的急赈,以及省内、外各地慈善家的捐助,总计约数十万元。这两百多万元的急赈款对于四川三千万灾民而言,虽杯水车薪,但对于老弱幼小的救济具有一定的作用。

同时,四川省政府鉴于灾情加重,又向财政部要求发行赈灾公债1500 万元,其基金拟由四川金融公债延期还本付息的余额中提取一部分,再由盐税盈余项下提出一部分。

同时,政府还对粮食实行平价和统制政策。 考虑到灾区粮价飞涨的情况,四川省政府命令严禁奸商操纵市价、富户囤积居奇、买空卖空,并调查各地农产、查封仓库。并在上海,芜湖,宜昌等地购买平价米。

四川这场大饥荒,从1936年持续到1937年,几场雨后才逐渐缓解。

后记

1936—1937 年四川发生的特大旱灾,农业损失位居全国前列。严重的旱灾给四川省农业带来重大破坏,致使广大灾民陷入水深火热之中。因缺少食粮,伴随灾荒而来的是灾民抢粮、盗匪、乞丐增多、自杀、卖子食人等一系列严重的社会问题, 给正常的社会秩序和人伦道德带来极大危害。

同时,灾区民众封建迷信、愚昧落后的救灾方式,又于无形之中加大了灾害的破坏程度。在旱灾发生之际,中央和四川政府以及川灾救济会和华洋赈济会等各种组织机构,采取平价、工赈、贷款、 募捐、拨款等多种方式,对四川省灾民进行救济。

这些救灾举措对缓解灾情、惠济民生发挥了一定作用,但因此次旱灾被灾范围广、灾民数量多,赈灾钱款少,这些临时性的救济措施并未从根本上解决广大灾民面临的问题,四川省灾民仍然生活在困境之中。

但是你相信吗?同样也是这些四川人,在这场大饥荒半年后,就是在这样的严峻悲惨的形势下,和全国人民一起共赴国难,为抗战提供了在全国居第一位的大量人力、财力和粮食,使四川成为中国抗战大后方和民族复兴的可靠基地!

参考文献:

乱世灾患:全面抗战前夕四川旱灾与地方社会(1936-1937年)-刘平

省外川人与1936—1937年川省旱灾之救济_肖雪

1936年的四川大饥荒-郑光路

1934 年和 1936 年两年四川灾情述要 甘典夔 《四川文史资料》第三辑

邓汉祥. 一九三六年四川灾情回忆 《四川文史资料》第三辑

,