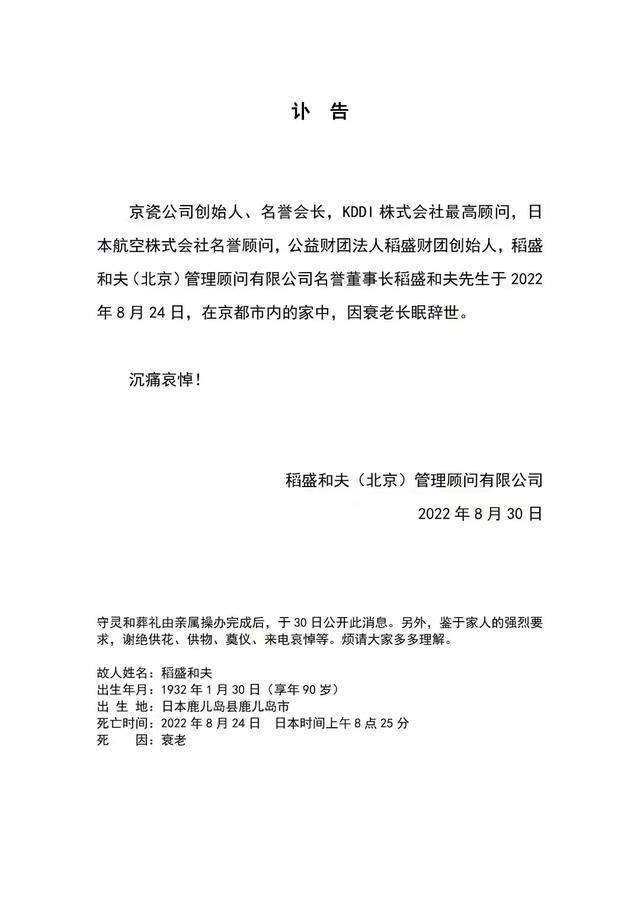

历史的传承

成语“布帛菽粟”将“布”放在生活必需品中的首位,足见古人对衣被的重视程度。在纺织技术飞速发展的今天,工艺复杂的老粗布至今流传堪称奇迹。

牵机

谢家村的孙之荣,半个世纪前就掌握了这门手艺,记忆中她儿时常和母亲一起将织好的布拿去集市上卖。

老粗布工序讲求技巧:先是上浆,用浆糊涂抹经线,要做到不稠不稀,织布时线才不容易断掉。其次是牵线,即使用模样像把大梳子的“筘”上经线,这个过程是在确定各色经线的密度和位置排序,手要保持平衡才能保证线松紧适度。再是挽绉(zhòu),绉扣长短要一致,使上下经线能截然分开,梭子穿过时就可畅通无阻,最后则是整理。

手推脚踩是织布中最重要的动作。在孙之荣娴熟的操作下,千丝万缕的经纬线,渐渐变成了那丝丝入扣,粗朴豪放的农家老布。布业始祖黄道婆所发明的“错纱、配色、综线、絜花”织造技术,在她手下被演绎地美轮美奂。

刷机

哐…唰…哐…唰…

巴掌大小的木梭就像一叶轻舟,牵引着棉线在520对经线间来回快速移动,纬线每完成一次穿梭,机杼上就会传来嵌扣木框撞击而生的美妙声响。

别小瞧了这看似简单的动作,木框推得重落得慢,布就紧。推得轻落得快,布就稀疏不均。孙之荣织的农家老粗布,能卖出好价钱,全靠她手上力道分毫之间的拿捏。

不同于旧时先纺出线才能织布,孙之荣从雇主那里领取线料,一次双份,织好布后交一份留一份,这依靠智慧和辛劳换来的所得,便是她劳动的报酬。

织布

相比工业产品,利用古老手工艺织出的粗布,质地柔,手感佳,透气好,无静电,很耐用。因为线粗纹深,整个布面上形成了无数凹凸点,这“天生”的特质,能对皮肤起到按摩作用。所以,在那些上了年纪的人眼中,老粗布算是最稀罕的布匹了。

曾几何时,返朴归真的老粗布,也曾在工业布的冲击下渐渐淡出历史舞台。近年来,随着消费观念的转变,人们日益崇尚自然、绿色、环保的产品,手艺人们重操旧业,让粗布家纺重焕生机。随着这些人平均年龄的逐年增长,这一文化遗产将愈加珍贵。

(孟令旭 闫雪崧)

,