在朱元璋的创业团队中,一身“书卷气”的宋濂是个特别的存在。

出仕时,他已经是有名的博学大儒。之后,他一直跟随在皇帝、太子身边辅佐,身处政治核心却努力置身于政事之外;他自始至终都没有承担多高的官职,却被朱元璋钦定为“开国文臣之首”。

今天,我们就走近这位从战火中走来,却不染纤毫烟火气的大儒——宋濂。

盛名一方的学问家

浙江自古人杰地灵,朱元璋从这里征召到不少人才。其中就有位列“明初四学士”的宋濂。

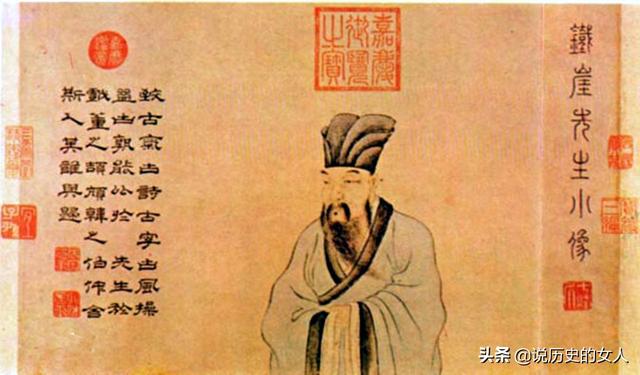

如果有丹青妙手可以还原史料记载中的宋濂,他一定是这样一个名士形象:相貌丰伟,面有美髯,因为长时间埋首苦读造成了高度近视,也因为学富五车而气质脱俗。

读书人,是宋濂留给世人最深刻的印象,也是他最认可的身份。宋濂自幼爱读书,但是他的求学之路却颇为坎坷。因为家贫买不起书籍,他只能把书借回来抄写,还要和人家约好时间归还。因此即使在数九寒冬,抄书的手被冻得僵硬,他也不肯停下来,直到抄书完毕按时还书。为了拜访名师,他甚至能够冒着天寒地冻步行百里前去虚心请教,脾气再古怪的老师也会被他的诚心感动。

虽然生活上的困顿一直如影随形,但是宋濂却总是非常达观。因为相比锦衣玉食,一心向学更能让他体会到快乐。这种勤学的习惯贯穿了宋濂的一生,也让他终成一代饱学之士。同乡大学者王袆曾经对宋濂赞颂备至:“(宋濂)以文章擅名今世,其才气殆前无古人。”

长期的刻苦攻读让宋濂逐渐名声在外,也给他带来了入仕的机会。

早在元代至正年间,宋濂就受到举荐。元朝要授其为翰林编修,但是宋濂以父母年老为由坚辞不就。之后为了避免入仕,他干脆隐居起来,闭门著书数年之久。

至正十八年(1358年),朱元璋打到婺州(今浙江金华)时,听说宋濂大名,征召其教授《五经》。次年,经由李善长举荐,宋濂应邀前往应天出仕。此时,他已经50岁了。

朝堂之上的“边缘人”

宋濂性情疏旷,与世无争。在归隐之时,他就是一个只管悠然自乐,不顾“世俗生产作业之事”的性格。如今到了朝堂上,不擅钻营的他更是不争不抢。

这就造成了一个特别的现象:宋濂一直在皇权周围,但是却没有“近水楼台先得月”,为自己谋得更多权益。

明朝初立,万事待兴,朱元璋经常拉宋濂一起探讨治国之道,宋濂成了朱元璋的“贴身顾问”。他常常给朱元璋讲解《春秋》《史记》这些典籍;看到朱元璋热衷于读兵书,他及时纠正,说“《尚书》之二《典》三《谟》才是帝王之学(注:二《典》三《谟》都是《尚书》中的作品。“二《典》”指《尧典》《舜典》;“三《谟》”指《大禹谟》《皋陶谟》《益稷》)”。朱元璋要精研帝王之道,宋濂便把《大学衍义》推荐给他。朱元璋命人将《大学衍义》的内容贴在宫殿之外,并且召集大臣,让宋濂集中讲解。因为熟读经史,宋濂深谙朝代兴衰的道理,于是常常借讲课的机会,向朱元璋传递以“仁义”治天下的理念。

宋濂还是储君之师。太子朱标5岁时,宋濂就被任命为他的启蒙老师,前后辅佐他10多年。期间,宋濂费尽心力,用儒家大道教导朱标的言行。在宋濂的精心辅佐下,太子宽厚仁义、温文尔雅,很有明君之相,在大臣中颇得好评。朱标对宋濂也非常尊敬,言必称其为“师父”。

因为常伴皇帝左右,宋濂免不了要参与到朝政的机密、决策中来。朱元璋有意让他进一步参与到政事中。宋濂却一再推辞:“臣无他长,只要能就近侍奉皇上就已经很满足了。”

在朝廷中,宋濂历任礼部主事、太子赞善大夫、翰林院侍讲学士、知制诰等。官职不高,也没有手握实权,但是作用却不容小觑。在出仕的这些年,他充分发挥了自己的特长,主持修著了《元史》,起草了朝廷的各种重要文件,留下了数百卷的文字著述,影响十分深远。

皇帝信任的“老实人”

朱元璋作为帝王疑心颇多,却对宋濂十分放心。为何?因为宋濂的学识,更因为他出众的德行。

第一、十分坦诚。一天,朱元璋突然问宋濂:昨天在家喝酒了没有?和谁喝的?下酒菜吃了些啥?宋濂老老实实说了个清楚。朱元璋听后十分满意:和昨天我派去侦察的人说的丝毫不差。

第二、谨言慎行。一次,朱元璋让宋濂评价一下大臣的好坏。宋濂说的都是其中的“善者”。至于为何对其中的“否者”避而不谈,他这样解释:“善者与臣友,故知之;否者纵有,臣不知也。”

因为工作特殊,宋濂有机会接触到很多朝廷机密,但他始终守口如瓶,从不向外泄露。宋濂还特意给自己的房间题名为“温树”。若有人问起宫中情况,他便默不作声,只将“温树”两字指给对方,意思是宫中的事不要问,我也不会说。

三、仗义执言。宋濂虽然谨慎,但是也并非唯唯诺诺之人。主事茹太素向朱元璋呈上万言书,惹得朱元璋震怒。大臣们见了,纷纷顺着皇帝,说茹太素这是大不敬。只有宋濂直言:“茹太素只是对陛下尽忠罢了,陛下正广开言路,怎么能够重责他呢?”几句话让朱元璋冷静下来,因此更信任宋濂。

宋濂人品出众,是公认的谦谦君子。然而,朱元璋却给出了更高的评价。他曾当着群臣的面称赞宋濂:“我听说最上等的是圣人,其次是贤人,再次为君子。宋景濂为朕效力十九年,从未说过一句假话,也从未讥讽过别人的短处,始终如一。他不止是君子,更可以担得起贤人之名了!”

开国文臣之首

朱元璋对宋濂十分看重。他曾说:“朕以布衣为天子,卿亦起草莱列侍从,为开国文臣之首,俾世世与国同休,不亦美乎?”

因为宋濂教导太子和诸位皇子有功,朱元璋特意提拔其两个儿子入朝为官,并且笑称宋濂为自己教育后代,是时候自己也来替宋濂教育一下子孙了。宋濂父子在朝廷上一起为官,一时间传为美谈。

68岁时,宋濂退休了。临别之际,朱元璋赏赐《御制文集》给他,还有一匹衣料——让宋濂在32年之后,制作一件百岁衣。

这对君臣之间的相处本可以成为一段佳话。然而,朱元璋的美好祝愿在几年后被他亲手打破了。宋濂的孙子因卷入胡惟庸案,在老家颐养天年的宋濂受到牵连,被朱元璋判处死刑。后经太子和马皇后的全力援救,宋濂才被免除死罪,但还是被流放到四川茂州。1381年,风烛残年的宋濂难耐路途颠簸,死于流放途中。

回顾宋濂的一生,他嗜学,所以日日手不释卷;他温润如玉,因此能常伴君主左右。除开晚年时遭遇的命运无常,他做了一辈子的书生、老师、人臣、君子、贤者……他更喜欢哪个身份呢?或许兼而有之。因为,他的所看、所思、所为都不曾离开“读书人”这个本质。这样看来,他是一个读书人,却又不仅仅只是一个读书人。

,