12月3日,国际残障人日,根据中国第六次人口普查,截至2010年,我国残障人总数约有8502万。意味着你每遇到的100个人中,就会有15个人有不同类型不同程度的残障。

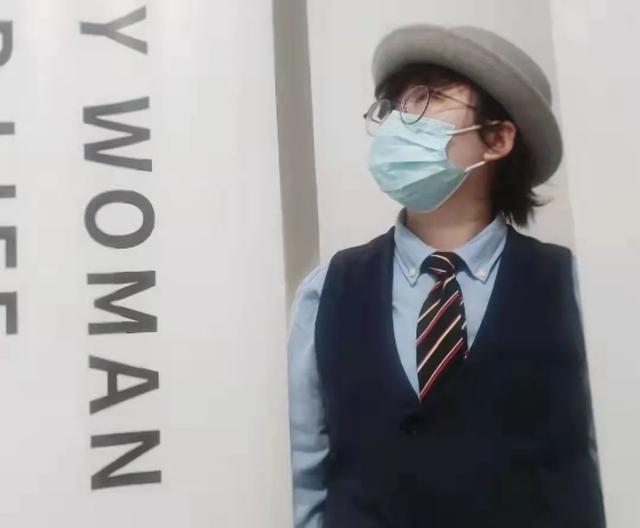

夏天。受访者供图

文丨新京报记者 朱清华

编辑丨胡杰

校对丨吴兴发

►

本文5980字 阅读8分钟

12月3日,国际残障人日,根据中国第六次人口普查,截至2010年,我国残障人总数约有8502万。意味着你每遇到的100个人中,就会有15个人有不同类型不同程度的残障。

根据世卫组织首份《世界残疾报告》,残障女性往往处于双重弱势的身份,遭遇更多的经济困境和容貌歧视。

我们采访了三位身患不同病障的女性。她们的人生轨迹偶有重叠又交织开来。讲述,倾听,理解,是平视她们的一种方式。

以下是她们的讲述:

希望通过自己的行为告诉大家,我过得很好

薛旻雯。受访者供图

薛旻雯 25岁 来自福建 世界500强外企工作者,右腿高位截肢

其实我特别不喜欢别人看到我之后说,啊,你好坚强啊,好勇敢啊。甚至我有一次刷微博刷到,网友在地铁上拍了我一张照片,就发朋友圈说“这样的都来坐地铁,我要更努力才行”。其实每个人都有权利去坐地铁,有权利去享受所有社会生活的,我不希望因为你看到这样的我,就觉得我不可以去做这件事。

因为我这样的形象,就是会让人觉得我是一个需要被照顾的人,虽然我很努力地在打破一切的偏见。但依然也会遇到一些不太舒服的情况。

比如说我去酒吧,工作人员会说我的假肢是武器,所以不让我进去。

比如说去一些小孩子多的地方,幼儿园、小学,就会有一群小孩围过来看你,然后他们就会特别大声地去宣传。

我是两岁半的时候,在铁轨上玩耍时被火车轧了,从此失去了右腿。

小学的时候我比较自卑,不愿意交朋友。后来慢慢遇到一些特别好的朋友,也会活泼起来。

我现在敢于在朋友圈去发我自己本来的状态,但是到底什么时候和自己身体和解的我也说不清楚,我感觉我好像就没有跟自己执拗过吧。

我现在生活中爱好很多,朋友也很多,我是社交达人,经常参加各种party,也会去世界各地旅行。

我恋爱经历也挺丰富的,在婚恋上主要碰到的难题就是到了要见家长的时候,家长可能一听说我的情况是这样的,他们就很抗拒,连见都不愿意见一面,直接阻止这件事情。我觉得如果大家接触了我这样一个人,应该不会只是看到了残障,他应该会看到很多,比如说我的能力,我的性格,我的三观,他们只是通过一个显性的标签去看到,就去定义这样的一个我,我还是很难受,但是在中国,目前这个阶段还是挺难去突破的。

我去攀岩的时候,刚开始工作人员可能会觉得我爬不上去,他们就会劝退我,我就告诉他们,其实我爬过,我一直在健身,所以我的臂力很强,上肢非常强壮,我还挺享受那种爬上去,然后从上面跳下来的感觉。我有一点恐高,但是我又很喜欢去挑战自己。

目前我在一家世界500强的外企工作,他们有专门针对残障人士的招聘项目,工作中和健康的人一样也会有成就感和挫败感,但都和我的身体没有关系。

我平时开车上下班,在网约车的平台上注册了顺风车,利用上下班的时间随缘拉客。有时,车友看到车后座的拐杖会好奇地问一嘴,这是谁的?我会毫不避讳地笑着说是自己的,现在正在一条腿开车呢,还不忘跟对方打趣:“如果保险上了就不用怕!”

我身边的朋友非常多,虽然受过一些歧视,但是我也感受过很多陌生人的善意,比如说我在电梯里,他们就会忽然跟我聊天,说啊,今天天气很好。

还有去年跟朋友去滑雪,我只有一条腿,只能用单板,当时的教练就建议我去做一个残疾人定制的滑雪板。我今年去找了这个厂商做定制版,他直接说,那没有关系,我做好之后免费送给你吧,这些善意让我感到非常温暖。

以前,每当有人用“身残志坚”、“坚强”等词汇来夸我时,我都觉得很别扭,觉得是在嘲讽自己生活的不好。所以我努力地活着,希望通过自己的行为告诉大家,我过得很好。

很多时候,身边的人都忘记我行动不便,甚至来我家做客的朋友,看到门口只有一只拖鞋,就到处找另一只,我就会笑着说:“另一只不是在我的脚上么?”

我应该是脱口秀里第一个听障女性表演者

夏天。受访者供图

夏天 来自四川 30岁 插画师 纪录片导演 听障患者

当我耳聋后我才发现,主流社会对于残障者而言,要么是可怜兮兮地被送温暖,要么就是成为身残志坚被励志的对象。大家知道残障社群最讨厌的几首歌是什么吗?排名第三《你是我的眼》、 排名第二《爱的奉献》、排名第一《感恩的心》。

我来自四川,小名叫夏天,因为夏天是我最喜欢的季节,希望自己像夏天一样充满活力,越来越灿烂吧。

我是15岁左右,因为药物中毒导致双耳重度耳聋,听力二级残疾。

耳聋之前我是“别人家的孩子”,大众眼中的优秀学生,性格外向,喜欢唱歌,播音主持,做了12年班长和学生会干部。

听力是隐形的障碍,好多同学老师不知道我有障碍,只知道我身体不是很好。变成听障后,成绩从入学时的第一名变成倒数,从优等生变成了差等生,甚至是直接被一些高中老师放弃.....竭尽全力,最终没能报考理想的大学......

因为是神经性耳聋,不可逆的,所以没有进行治疗,失聪后不久,我想验配助听器,但是当时高三的我还没有经济独立,后来大一的时候自己兼职打工挣钱后给自己配了第一对助听器,大二凭借公益义卖自己的摄影明信片,安上了更好更贵的助听器。

目前我是一位公益插画师、摄影师,独立纪录片导演。这个行业薪资水平不高,但是自由,也是自己想做的事情。

在耳聋之前,我曾经也是个非常喜欢播音主持的人,听力受损以后,发现不那么擅长这些和声音有关的事情,自然而然就把这些爱好搁置和放弃了。

脱口秀是我最近这一年最大的一个挑战和尝试吧,可以更自信地用口语表达,然后讲一些关于残障和女性的议题。那些段子都是来源于生活,所以对我来讲不是很难,我之前觉得观众可能对我们这种小的议题不感兴趣,但事实上观众是很友善的。我应该是脱口秀里第一个听障女性表演嘉宾吧。

比如说我分享过这样的段子:作为一个后天耳聋的听障女性,我也时时刻刻在残障圈遭遇各种刻板印象,比如说“你不是听障人士吗?居然会说话?!”“你也算残障人吗?有手有脚的......” 最开始我是很蒙的,不知道怎么怼回去,直到后来我把我的残疾证随身带在身上,然后必要的时候拿出来说:“看到了吧!我也是有证的人,并没有无证残疾哦!”

成为脱口秀嘉宾之后,我开始变得更加乐意去享受说话和表达,看到观众被自己逗得前仰后合,觉得很开心。收获了更多新的粉丝和朋友的同时,也收获了自信。

几年前,我去中国台湾聋人协会工作学习,那段时间,彻底刷新了我对听障人士职业的认知,只要你愿意,你可以从事任何你想干的职业。我认识了台湾公共电视频道的负责人团队,她们有个栏目叫手语新闻,专门给听障人士看的,不仅有实时的字幕,还配有手语翻译。负责人带我去了电视台,看她们怎么做新闻——这是我梦寐以求的职业,也是第一次有人从听障者的视角,教我怎么做采编,分享聋人电影节一些经典的聋人导演的作品。从台湾回来后,我也想要拍一部纪录片。

我用了两个月的时间,找到14个没有从事按摩的视障人士,拍摄、剪辑,后期的统筹、制作和放映,每个环节都是亲力亲为。我完成了我国首部盲人多元就业的纪录片《眼底星辰》,并在全国举行了15场的线下放映分享会。

拍《眼底星辰》的时候,拍摄过程中主角是盲人,他们主要用语音沟通,所以他们看不到我的状态。而我又需要看唇语,戴着助听器跟他们沟通,就是在你看不见,我听不见这样的一个状态下拍摄。

目前,我在拍摄成都残障女子图鉴,记录了在成都的9位不同职业背景,不同残障类别的残障女性,以肖像和纪录片的方式,呈现新时代残障女性的生活面貌,预计在2021年年底放映。

做纪录片并不是那么容易,有很多拍不下去的时候,一方面是没有资金的支持,基本都是自费拍摄;另一方面是残障、公益议题的纪录片,很难引起公众的兴趣,特别是需要付费的纪录片,大家就更难接受。

2014年,我被确诊了病理性抑郁症,因为躯体的生病引起了病理性抑郁症,我有严重的肝病,甲状腺功能减退,还有类风湿关节炎,因为患这些病,本来得抑郁症的几率就会比普通人高很多。

在我所有的病痛中,抑郁症是最困扰我的那一个。我目前仍需要长期服药,因此每天能正常工作的状态也变得很珍贵。

孙燕姿的《相信》是我上大学时最喜欢的一首歌,在大学的毕业晚会上我演唱了这首歌,也是我拍的第一个公益微电影的片尾曲。

我不喜欢大家提到残障,就有一种苦大仇深的感觉,我不自卑,干嘛要自卑呢,每个人都是特别的。

可以说我是残障,也可以说我是病障人士

默绿。受访者供图

默绿 来自山东,40岁,重症肌无力患者,北京爱力重症肌无力关爱中心项目负责人

其实在我到了30岁的时候,我那时候还是待在农村的小院里,有一天母亲回到家里就来问我,她说:“嗯,人家都说应该给你找个婆家。”

我当时跟母亲说,我说我这个样子,我嫁出去你就能放心吗?你是为了你自己放心才让我嫁出去吗?她没有说什么,从此之后,她再也没有跟我提过。

即便到了现在,如果别人说默绿,你是一个有病的人啊,人家条件不错,人家还愿意要你,其实也就可以了。我觉得只要是这样一个初衷,我就不想进到那个状态里去,我不愿意进入这样的一种条件不对等的关系中。如果我有一天和一个人相爱,我不管他是一个残障人还是一个健康人,前提是我跟他是相爱的,我想跟他一起去生活。我是一个可以选择的人,我不是一个被你们选择的人。

现在我的家人从来没有对我催过婚,他们对我的期待就是,好好活着。

我看上去很好,你如果见到我万万不会想到我是一个重症肌无力患者,我每天其实都在障碍中穿梭于这个城市,病情严重时障碍就大些,病情好些时障碍就小些,如果我不说便没有人看到。我走路要按步数计算,30步、50步……每步数到最后一个数字都是身体的极限。我对自己残障类型的界定是“隐形残障”,我没有力气,别人也看不出来。

在我没有生病的时候,20岁的时候,我对未来还充满了向往,我是日语专业,然后想学新闻专业攻读双学位,以后去做驻外记者。我的期待是这样的,但是当这个疾病来临的时候,我知道我没有可能实现理想了。

刚上大二,我发现自己的身体会慢慢地没有力气,会不断摔倒,甚至在走楼梯、爬上铺的时候都会摔下去,不受自己控制,打篮球时也根本举不起来胳膊。经过一番诊断,确诊了——肌无力。

确诊后我没有休学,也没有退学,自己坚持考了英语四级、读完了大学。一到治疗时间就请假去医院,严重了就去医院住院,最长住了两个月。

初病时,我怕死,而病了两三年后,我怕活着。这样的病意味着需要不断支出,而我没有收入。

2003年夏天,我大学毕业,带着这种看上去“你这不挺好的嘛”的病,我可以很容易就通过面试,可以顺利找到工作,但是每一份工作都坚持不了两周,第一份工作,两个星期过去后,老板两次问我“还要在这里待下去吗?” 我的自尊受到了伤害,我明白,这无非是委婉的辞退罢了……

这样两周的工作不会有任何的工资,我在不断地支出却没有收入,这样过了半年左右,我身心俱疲,意识到恐怕不能正常工作,就回到了家里。

我就觉得,我在这个世界上好像又变成了一个像羽毛那么轻的东西。病重期间我无法把头摆正,手也难以伸直,或者握拳,生活难以自理。

那个时期,我大约每天都在昏睡,而母亲就坐在炕上做些针线活,或是下地去干点家务。

她常默默的流泪,然后擦干眼泪,把我扶起来给我洗漱喂饭。

我在被他们养着的那个阶段里,心里是很难受的,因为我已经上完大学了,我本来是他们的期待。我的两个姐姐也没有上大学,他们就供我读书,其实很希望我能够成为他们的骄傲,但是实际上我病了,所以首先他们的期待就落空了,然后呢,还要养着我,我觉得没有尊严,我觉得我落到了尘埃里。

身体的障碍,对我的心里有很深的影响,在我患病的头七年时间里,我是处于一个抑郁的状态,我会几天不拉开窗帘,也不起床,甚至也不吃饭,这对我母亲来说是个巨大的折磨,所以我现在非常痛悔,我曾经这么做,让我的母亲非常的难受。

后来,我的两个外甥的出生对我的影响很深,我把这个小生命抱在怀里,他又软又暖,我就觉得啊,太好了,一种全新的生命的升级,他朝我笑,他踢蹬着小腿儿,他需要我照顾,我就会想着照顾他这件事,我不会去想我的疾病了,我的注意力放在我要去干什么事情上去了。

我记得有一年夏天的中午,外甥想要出去玩,我没有体力带他出去,就哄骗他说,你出去了家里没人,小姨睡着了,被偷走了怎么办?他眨巴眨巴亮晶晶的眼睛,立刻说,我不出去了。坐到门边一把椅子上。因为我很容易疲惫,不多会儿我就睡着了,等我醒来,我看到他还是安静地坐在那里,世界那么宁静,我瞬间湿了双眼。我被治愈了。

从2007年开始我会做一些网络兼职,网站的策划,网络的贸易,我做这个工作,都是别的朋友推荐的,其实对方也是因为知道我有病,所以对我带有一定的同情的成分。直到我做了自由撰稿人之后,我收到了第一笔稿费的时候,我才觉得我这个人可以真正的独立了。这种不掺杂同情成分的工作让我获得了自尊。

2010年夏天,母亲不小心绊了一下,在我病了9年后,我的母亲再也撑不下去,她也病了。

这时,我才开始不再那么关注自己的痛苦,去承担较多的家务,尽可能多和她聊天。我明白,她承受的压力和痛苦已经演化成了这样的结果。

因为这些家庭变故,我不得不尽快独立起来,我第一份正式的工作就是在北京爱力关爱中心这家社会机构工作,成为了一名北漂,我是在跟社会脱节了将近14年之后,开始在这里工作,最初的时候就像个实习生一样,虽然我已经能够撰稿,我已经有一些所谓的工作经验,但是再回到社会当中的时候,我通常会想,哎,他们在说什么呀,就是这样一个状态。

我来北京5年也并不是一帆风顺。疫情严重期间不能常去医院复诊、治疗,导致病情又逐渐严重,手指无力写字、打字,影响了工作和生活。

这些年,我不断听到从“残疾”到“残障”的这种表述变化,可以看到社会文明程度的提高,我和同事们也开始思考:看得见的残缺是“残障”,那看不见的呢?基于这样的理解,我们提出“病障”这个词。作为病障人士,我理解重大疾病给人们带来的痛苦,以及由此产生的困扰和障碍。我希望这不是一个标签,而是一个广泛的社会问题,让这些群体能够被看见,被理解,被支持。

我的疾病,它让我知道这个苍茫大地上的任何一点点带有生机的东西,都是那么可贵,哪怕它非常的渺小。这种生机它没有什么声音,你可以想到吗?就是我在春天来临的时候,我在山东半岛,我看着院子里,阳光一点点暖了,院子里的那些草,各种各样的植物,它开始冒芽,春回草自青。我觉得疾病发生在我身上之后,我某一天开始好起来,也是这么一个自然的事情,你去感受一下,春天那个绿芽,它没有什么声音,但是它冒出来了,这就是默绿。

,