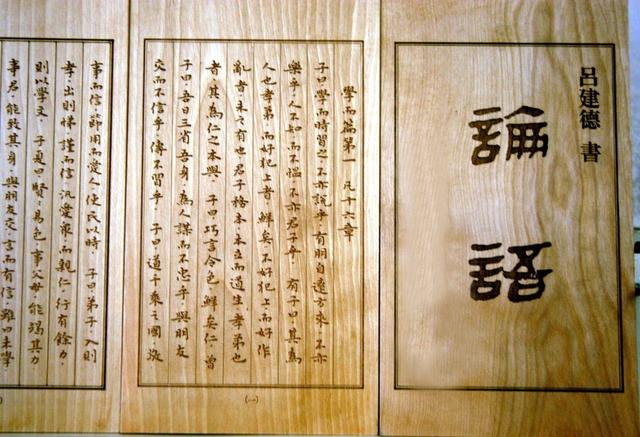

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

出自《论语》学而篇,第一句。通常翻译是:孔子说:“学了又时常温习和练习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗?”

这里不讨论这话是不是孔子说的,也不讨论这翻译对不对,姑且认为这全是真实可信的。这里面讲到“学而时习之”、“有朋自远方来”和“人不知而不愠”三种情况。

也就说孔子认为学了又时常温习是一件很愉快的事情。为什么他会这样以为呢?

相信对于大部分人来说,学习是一件很枯燥的事情,不然也不会有那么多人厌学了,小部分人刻苦学习也是因为责任感,或者说使命感,也不是因为“学习使我快乐”。或许这就是胜任或普通人的区别吧。

怎样才能把学习变成一件快乐的事情呢?其实也很简单,学有所得,学有所用,即为快乐。道理很简单,就像小时候,当我们考试考了一百分,得到老师和父母的表扬甚至奖励时,我们肯定是无比开心,当走上领奖台,接收到同学们羡慕的目光的时候,那种自豪感,满满的。

只是很少有人能够把这种感觉一直延续下去。随着学习内容在广度和深度上的不断扩大,学习所获得成就感越来越小,挫败感反而越来越深,加之各种诱惑越来越多,渐渐地,我们对学习的热情也就越来越低,学习新知识都没有了热情,温习就更谈不上有什么快乐了,“学而时习之,不亦说乎”,也就只有极少人能做到了。

有志同道合的朋友远道而来找你,那自然是一件令人愉快的事情,所谓神交已久,相见甚欢,更何况我们都是热情好客的华夏人。我们应该也都有过那种经历,当遇到一个聊的来的人,不管之前是不是能言善辩,彼此都会变得滔滔不绝,根本停不下来。那确实是一件欢喜无限的事情。

人不知而不愠,孔子认为这是一种君子的德行。对于常人而言,当我们不被理解,被误会的时候,通常是会感到恼怒,心生不满,用现在的流行语来说,很可能还要怼回去,管他有理没理,先顺了这口气再说。而君子的不同之处就在于肚量,能宽容,当不被理解时不会随便迁怒他人,善待他人,也悦纳自己。评判君子的标准可能很多,但能做到这一条,那也称得上“君子”了。

这句话是在什么情境下说的?有没有其他深意呢?欢迎各位留言讨论,畅所欲言。

,