西多会是1098年法国人莫莱斯姆的罗贝尔(St Robert of Molesme)在西多(Citeaux)创立的天主教隐修会,由于会服是白色或灰色的,会员也称为白衣修士(White Monk)。西多会也以《圣本笃规章》为蓝本,强调安贫、简朴和隐居生活。在建筑和礼拜仪式上的简单和约束成为西多会传统的外部特征。罗贝尔的继任者是阿尔伯里克(Alberic)和斯蒂芬·哈丁(Stephen Harding)。1112年,明谷的圣伯尔纳(St Bernard of Clairvaux)和几十名亲友入会后,西多会迅速发展,至1200年在欧洲各地已经有500多座隐修院。西多会强调手工劳动,并向周围的平信徒传教。其另一重要创新是创始隐修院和分支机构之间关系的统一架构,所有分支都和代表性的领导机构西多保持紧密关系,这在斯蒂芬·哈丁的《爱德宪章》(Carta caritatis)中有所描述,1119年教皇加理斯笃二世赞同了宪章。所有分支隐修院的院长每年在西多召开全体大会(General Chapter)。西多会的精神狂热和简朴仪式也影响了其它中世纪修会,特别是普雷蒙特利会和多明我会。

明谷的圣伯尔纳

西多会的礼拜生活始于分三个阶段为期八十年的圣咏改革。圣咏风格的改变具有重要的历史意义。对旋律的修改明显地体现在原始资料中。旋律和调式的修改原则也可以在早期西多会音乐论文中找到。西多会改革的研究也对研究传统克吕尼礼拜和音乐实践有所帮助。

起初,西多会自然以本笃会礼拜书中的经文和音乐作为他们的日课基础,但清除了许多没有严格符合《圣本笃规章》的附加作品,例如诗篇、祷告和连祷。有时候,严格服从《规章》会导致特殊的阐释,例如采用单首赞美经交替圣歌来代替传统的五首交替圣歌,七旬斋之后继续使用阿里路亚,或者在节日时用平日演唱的诗篇代替节日诗篇。由于对圣本笃用语的误解,西多会使用的赞美诗限制为圣安布罗斯本人所写的四首。

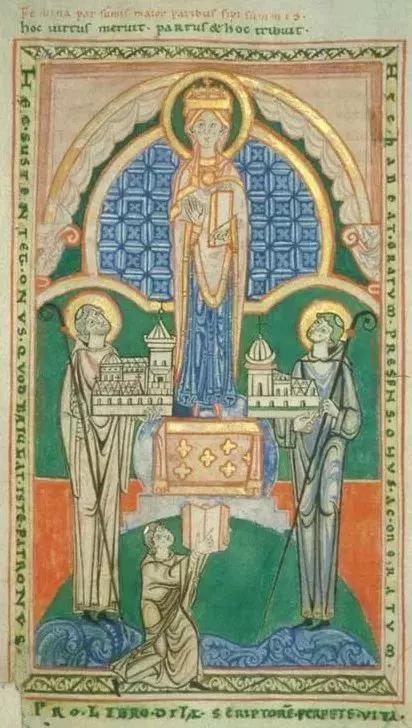

斯蒂芬·哈丁(右)为圣母展示教堂模型

为了寻求真正的格列高利圣咏,创会的教父们派遣抄写员去梅斯,他们认为那里是有最本真、最权威的日课音乐的地方。抄写员带回西多的音乐在勃艮第耳朵听起来一定很奇怪。修士们保留使用了梅斯版本一段时间,但很快在1147年之前就决定修改歌词和音乐。他们的改革主要包括让梅斯的旧传统更符合早期西多会文化背景的现时圣咏传统。他们的工作结果表明这种现时传统的权重比他们论文中关于圣咏的理论所述的还多。然而,某些音域更自由的旋律被限制在所属调式的音域之中。改革者们还引入了新的歌词和旋律,包括无与伦比的《万福,女王》(Salve regina)。许多赞美诗曲调被修改,另一些则是新谱曲的。还有几首非米兰赞美诗也被引入进来。

1147年,新的交替圣歌集被送往各个分支隐修院,包括圣伯尔纳写的序言和一篇圣咏小论文《西多会的咏唱》(Cantus quem Cisterciensis)。圣伯尔纳的序言描述了西多会圣咏的起源,修会的创始教父们认为梅斯的版本已经被损坏,因此一个修会兄弟组成的委员会授权圣伯尔纳监督圣咏集的修改。一般认为明谷的修士尤的居伊(Guy d’Eu)是论文的作者,这篇论文包括西多会圣咏的理论基础。西多会认为圣咏旋律应当符合某种自然规律而不是永久损坏的用法,特别反对来自兰斯、博韦、亚眠、索瓦松和梅斯的圣咏集。论文中的基本原则包括:必须保持调式统一,终止音应当属于各自正确的调式;旋律需要修改,使正常音域在八度之内,最多不超过十度;降B音必须排除;长花唱必须缩短;歌词重复必须避免;抄写员必须保证正确的纽姆结构的完整性,不得任意分开和组合;纽姆符号和吟唱公式必须修改正确,使得每种调式都能被清楚地辨认出来。这些“自然”规律的实施结果就是西多会圣咏包括了大量的转调和截断的旋律,最容易发现的风格调整就是缩短的花唱。

在1175年和1182(3)年之间的改革第三阶段,西多会进行了一些进一步的变更,但只不过是少量的文字校勘。

尽管圣咏改革是强制性的,但有时也需要全体大会来呼吁统一使用。表演要求是简单的,没有伪音、装饰音或其它夸饰,但很明显表演并不总是遵从这些指示。安装管风琴也要寻求全体大会的许可,直到非常晚近,多声部音乐一直都是不被修会所允许的,尽管个别隐修院有时试图引入,例如英国的多尔(Dore)和廷腾(Tintern)隐修院的三声部和四声部咏唱在1217年被压制。

普雷蒙特利会普雷蒙特利会是1120年法国人诺贝尔(Norbert)在拉昂附近的普雷蒙特利(Prémontré)创立的天主教隐修会,也叫做诺贝尔派。该会早期遵守《奥斯定会规》(Rule of St Augustine),后来受到西多会的影响,接受了西多会的组织制度。

早先的修会工作重心放在冥想和礼拜仪式上。隐修院根据自己的仪式每天由唱诗班咏唱完整的日课和传统弥撒。这种仪式始于十二世纪,但从一开始就不断为存在而斗争。教皇亚历山大二世和亚历山大五世分别赞同了该仪式。但后来仍有多次反对和争议。

中世纪普雷蒙特利会仪式包括许多继叙咏,其中只有一小部分保留至今,例如圣诞节继叙咏“Laetabundus”。仪式的另一特征是一系列押韵和首字母有人像图案的交替圣歌。许多普雷蒙特利会圣咏旋律非常接近于罗马圣咏,但也有显著不同。《奉献经》“Jubilate Deo universa terra”的开头没有重复和花唱,《哀歌》和圣徒连祷使用了一种略微不同的吟唱方式。一些召请诗篇使用降B音,而罗马圣咏则使用升B音。有时候,差异既是歌词的也是音乐的,例如复活节阿里路亚有两句诗句而不是一句。

特兰托公会议之后,圣咏罗马化日益增加,普雷蒙特利会仪式逐渐被罗马仪式所取代。这种情况一直持续到1903年庇护十世《自动手谕》发布。之后,许多早期普雷蒙特利会仪式书被重新编辑和接受。

唱片推荐

标题:西多会圣咏

演奏:Ensemble Organum,Marcel Pérès(指导)

厂牌:Harmonia Mundi,HMX 2901392

唱片简介

西多会是主要的中世纪天主教隐修会之一,1098年由法国人罗贝尔在西多创立。在十二世纪,西多会认为梅斯的格列高利圣咏已遭破坏,为此组织了一个委员会对圣咏进行了一系列改革,在圣咏史上具有重大意义。西多会清除了许多《圣本笃规章》之外的附加作品,赞美诗也限制为圣安布罗斯本人创作的四首。西多会还引入新的歌词和旋律,并通过明谷的圣伯尔纳的新交替圣歌集序言和居伊的理论论文阐述了西多会圣咏的起源和理论基础。西多会圣咏要求保持调式统一,旋律音域一般不超过十度,降B音必须排除,长花唱必须缩短等等,体现了简单和朴素的圣咏风格。法国的奥尔加农合唱团是表演“另类圣咏”的名团,演唱西多会圣咏自然得心应手,他们在专辑中选取了为圣伯纳尔节创作的申正经应答圣歌和其他节日的圣咏,表演令人耳目一新。

,