编者按

虹膜角膜内皮综合征(ICE综合征)与虹膜黑色素瘤的症状非常相似,准确的临床诊断对于区分病变良恶性、选择正确的治疗方案至关重要。来自费城托马斯杰弗逊大学威尔斯眼科医院的眼科专家,以一例临床罕见病例切入,分享了ICE综合征与虹膜黑色素瘤的鉴别诊断依据,为临床工作中的检查方案选择和治疗决策提供参考。

罕见病例:ICE综合征?

虹膜痣?虹膜黑色素瘤?

一次常规眼科检查中,眼科医生发现一名61岁的白人女性右眼有两种虹膜色素病变,伴有瞳孔异位和睑外翻,怀疑为葡萄膜黑色素瘤。患者否认眼外伤史,自知瞳孔逐渐变形,而眼部肿块不自知。患者被转到眼肿瘤科作进一步的检查和诊疗。

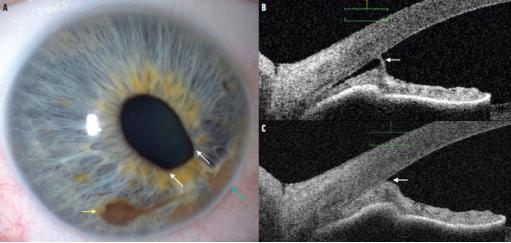

检查结果:BCVA 20/70 OD,20/80 OS。眼压18 mmHg OD,19 mmHg OS。左眼前段为圆形瞳孔,无虹膜色素异常;右眼前段检查显示虹膜有色素痣,直径2.0 mm(图1A)。睑外翻和瞳孔异位通过两点牵拉虹膜,发生形变,无肿瘤及角膜内皮病变。眼底散瞳检查无明显异常。前段OCT (AS-OCT)成像证实虹膜周围前粘连(PAS),无实性黑色素瘤表现(图1B和1C)。

这些特征符合ICE综合征和虹膜痣的表现,医生建议持续观察并进行角膜内皮细胞计数检查。

图A:裂隙灯照相显示两个色素沉着的虹膜病变伴经典虹膜痣(黄色箭头)和虹膜角膜内皮粘连(绿色箭头),有两点虹膜牵拉(白色箭头),比虹膜痣或黑色素瘤更符合ICE综合征的表现。

图B和C:AS-OCT检查提示有局灶性(B)和弥漫性(C)的虹膜与角膜内皮粘连。虹膜厚度正常,虹膜色素上皮完整,无肿瘤。

ICE综合征是一种罕见的眼科疾病,表现与虹膜黑色素瘤类似,因其共同的临床特征是瞳孔异位、虹膜外翻和灰褐色虹膜病变。该病例中,其特征符合ICE综合征,表现为两点牵拉,AS-OCT成像证实虹膜内皮粘连,虹膜抬高,无实质肿块。大多数虹膜痣或黑色素瘤伴瞳孔异位的病变倾向于只表现为指向病变的一点牵拉,无虹膜萎缩或内皮粘连,无其他虹膜痣或黑色素瘤。该患者的眼睛中,同时发现了一个不相关的虹膜痣,为准确诊断带来了挑战。

ICE综合征VS虹膜黑色素瘤,

二者有何不同?

2011年,Shields等人回顾了71例被误诊为虹膜痣或黑色素瘤的ICE综合征患者,研究对ICE综合征患者与虹膜黑色素瘤患者(n = 169)进行了比较分析。

提示虹膜黑色素瘤的特征包括:巩膜外前哨血管(25% vs 8%),巩膜外肿瘤延伸(6% vs 0%),虹膜肿块或结节(72% vs 7%),虹膜肿瘤播散(56% vs 0%),房角实性肿块(46% vs 0%)。

ICE综合症和虹膜黑色素瘤的一些相似特性包括:发病平均年龄(51岁 vs 48岁),女性(76% vs 50%),瞳孔异位(75% vs 62%),虹膜外翻(34% vs 44%),眼内压大于22mmHg(8% vs 30%)或大于30mmHg(4% vs 17%)。

ICE综合征患者因房角关闭导致青光眼发生,在虹膜黑色素瘤患者中,青光眼通常继发于肿瘤浸润前房角。Shields等人还强调角膜水肿、多向瞳孔异位、虹膜萎缩、PAS和房角闭合时IOP升高是ICE综合征与局限性或弥漫性虹膜黑素瘤的主要鉴别特征。

Lakosha等人同样发现原发性虹膜萎缩(ICE综合征的一种临床亚型)表现与虹膜肿瘤类似,可以通过超声生物显微镜显示进展性虹膜变薄和PAS收缩鉴别诊断。

ICE综合征的发病机理及治疗方案

ICE综合征的发病机制是单纯疱疹病毒或EB病毒感染引起角膜内皮细胞增殖,增殖的内皮细胞向虹膜角膜边缘迁移、侵入虹膜,导致角膜、虹膜、房角和瞳孔异常。大多数人认为ICE综合征散发、单侧,在中年女性中更为普遍。根据病变位置和严重程度将ICE综合征分为三个亚型:Chandler综合征、Cogan-Reese综合征和进行性虹膜萎缩。

在一项对12例单侧ICE综合征患者的研究中,与对侧健康眼相比,患眼角膜内皮细胞百分比下降(20.3% vs 63.3%,PP

ICE综合征的治疗主要包括使用局部降眼压滴眼液和青光眼手术治疗,包括抗纤维化药物联用小梁切除术、引流器植入、房角切开术等。角膜失代偿的处理包括穿透性角膜移植、后弹力层角膜内皮移植等。

总结

ICE综合征与虹膜黑色素瘤非常相似。然而,也有一些特殊的特征可以提示ICE综合征,包括角膜内皮受损的点滴状金属外观、虹膜缺陷、多点虹膜外翻和瞳孔异位以及广泛性PAS(虹膜角膜粘连)。相比之下,虹膜黑色素瘤表现为实性虹膜团块,偶尔伴有虹膜外翻或瞳孔异位,但通常为单点,并伴有虹膜基质生长、继发性青光眼等临床表现。

参考资料:https://retinatoday.com/articles/2021-nov-dec/the-case-of-an-iris-melanoma-masquerader?c4src=home:feed

(来源:《国际眼科时讯》编辑部)

,