“人生太短,普鲁斯特太长”,作家法郎士的这句话言简意赅地描述了普鲁斯特的作品特征以及令大多数读者望而却步的原因。其实普鲁斯特的作品阅读起来并没有太多艺术上的隔阂,唯一的障碍就在于它的长度。不光是普通读者,就连很多作家,甚至普鲁斯特的译者们,在从事工作之前都很难有毅力将这部长篇巨著读完。2020年,为了更好地推介普鲁斯特,中信·大方成立了“普鲁斯特项目”,从法国“七星文库”取得了注释版《追忆似水年华》的授权,并聘请了许钧、余中先、董强、袁筱一四人作为专家顾问团。这无疑是一项令人瞩目的文学出版工程。

11月15日,在普鲁斯特诞辰之周,中信·大方与新京报·文化客厅特别邀请了李敬泽、许钧、董强、赵松等人,在直播活动中聊起各自对普鲁斯特的理解。普鲁斯特到底有多“难读”?——从作家和译者们阅读时需要耗费的精力以及当年译介时人们的争吵,或许便可窥见一斑。

线上直播图。

书名绝不能用“追忆似水年华”

1986年,正在南京大学的许钧接到了一个电话,是译林杂志社的编辑韩沪麟先生打来的。韩沪麟问能不能邀请你参加翻译《追忆似水年华》。那是1986年,许钧不敢相信,那个时候像柳鸣九先生,北大的一些非常有名的老师,徐继曾、桂裕芳等人,都是他的前辈。他们当时组织了一个班子,全国在找推荐《追忆似水年华》的译者,但是第一批肯定没有许钧,因为当时他还名不见经传,只是一个研究生。但在1986年能够接到这样一个电话,这让许钧的自尊心得到了极度的满足。

在此之前,《追忆似水年华》的译者是著名翻译家罗新璋,但他并没能坚持下去。在翻译了5万多字后,罗新璋说不再准备翻译下去了,太难了。而出版社想要寻找新的译者来将普鲁斯特翻译下去。

七星文库版《追忆似水年华》(法语版)。摄影©张淏(在法国,1987—1989年由伽利马出版社推出的《追忆似水年华》“七星文库”注释版,是在手稿、打字稿、校样以及普鲁斯特一些重要的未刊文稿基础上整理而成,并将百年普鲁斯特研究成果呈现于丰富详实注释中,形成这个公认最具学术价值的权威版本。)

在接下这个翻译任务之前,许钧也看过普鲁斯特的7卷本小说,都是他从法国留学的时候带回来的。不过他表示当时真的读不太懂。它当时有两个版本,许钧翻译的是由米伊(Jean Milly)整理的版本,篇幅为第四卷的前半部分,大概有23万字左右。许钧前后用了2年多时间,每天都用8个小时,最后终于把这部分翻译出来了。现在的手稿他还留着,那里头密密麻麻,上面有不少改动的字迹。

翻译普鲁斯特的难度,其一在于作家常用的非常规语法和比喻,其二在于不同译者的翻译风格。很明显,《追忆似水年华》不是一个人能在短时间内独立完成的翻译工作。全书一共7卷,由15个译者共同翻译,那么翻译完之后能保证语言风格上的统一吗?

北京大学法语系教授、翻译家董强也提到了这个问题。他说,关于翻译风格如何统一的问题,当时其他的老译者们也意识到了,例如徐和瑾和周克希,他们都对翻译中无法统一风格的问题感到遗憾,更可惜的是,后来徐和瑾去世了,周克希也因为身体原因无法继续翻译普鲁斯特,于是新译者们只能试着不断交流、重新做起。周克希还曾经找过许钧,说身体的原因,加之审美太疲劳,自己都有点抑郁了,无法再继续从事普鲁斯特的翻译工作,问许钧能不能接替他把这件事干下去。可惜许钧也意识到自己的精力不足以支撑独立翻译完这本巨著,于是后来有了上海译文的徐和瑾版和译林出版社的周克希版两个译本,都并不完整。

七星文库版《追忆似水年华》(法语版) 。摄影©张淏

当初的译者们坚持要把普鲁斯特翻译出来,也是因为心里憋着一股劲。朱生豪翻译莎士比亚全集,是因为日本很早就翻译了莎士比亚全集。《追忆似水年华》,英语版1923年就翻译出来了,也就是说《追忆似水年华》法文本出了两年以后英译本就出来了。而中国的翻译界,特别是法语界,到了上世纪80年代都没有自己的译本,所以许钧、董强等译者都表示自己要在翻译上为中译本争口气。

这个15人的翻译团队,被称作“翻译敢死队”。翻译工程开启后,为了弄清普鲁斯特这部小说里头的人物关系就费了很多心血,因为它涉及的人物很多,七大姑八大姨之间呈现了很复杂的称谓关系。对涉及的地点、人物,北大的徐继曾专门花了一年半的时间来理顺他们人物之间的关系,然后把人名、地名进行了翻译,定了稿。在“翻译敢死队”的工作中,为了统一大家的思想,队员们对这部书的主题开过多次研讨会。甚至对这部书最后翻译出来的书名怎么定,也开了研讨会。

《追忆似水年华》,1997年周克希译本。

作家李敬泽表示自己更支持另一个书名的译法——“寻找失去的时间”。其实,这个书名才最直观地体现了普鲁斯特原著书名的含义,并不那么浪漫化,反而带有一些哲学意味。在最后一次研讨会开始前,著名的翻译家赵瑞蕻特别找到了许钧,说这次到北京开会,一定要把他的意思带到:坚决反对用《追忆似水年华》,一定要用《寻找失去的时间》。结果到了北京勺园开会的时候,15个翻译者,再加上法语翻译的资深前辈柳鸣九和译林出版社的责编韩沪麟,大家发表了不同的观点,直接分成两派。一派叫《追忆似水年华》派,以许渊冲等译者为代表,还有一派,年轻一点的译者居多,主张直译为“寻找失去的时间”。开会的时候,许钧也很明确地传达了赵瑞蕻老先生的意见,结果话刚说完,许渊冲直接拍起了桌子:

“如果你们用这个名字我就退出!”

人们知道好不容易翻译完了,可以很快出书了,那他要退出该怎么办。两种意见又无法统一,最后韩沪麟说我们就投票,一投票,7票对7票,还是没有结果。

最后柳鸣九站出来说话,他说不如这样子吧,如果出版社面向普通大众,就写《追忆似水年华》,如果是研究者,我就用括弧《寻找失去的时间》,最后把这个问题就留给了出版社,而出版社可能从大众美学角度采用了《追忆似水年华》这个书名。后来卞之琳还在《中国翻译》上写了一篇文章,坚决反对了《追忆似水年华》名字。

在活动中,翻译家董强提到,其实他也感觉还是“寻找失去的时间”这个名字更好。“因为它确实是对个人时间的思考,而且上升到一种纯粹思考时间的这么一种氛围,这么一个高度”。普鲁斯特写作的目的并不是要把所谓的似水年华都给找回来,他是要在整个很世俗的过程当中、在日常时间当中,提取一种纯粹性的时间,即真正的时间,就是le temps retrouvé。

对于理解普鲁斯特的作品来说,这个概念是非常重要的,它是一个哲学层次上、精神层次上的一种东西。所以如果在抵达汉语的时候,用“似水年华”——而且还有一点,好多人弄不清楚到底是“似水年华”还是“逝水年华”,到现在还很多人写错,是“似”还是“逝”,在我们中文中,这两个字自然可以随便换着用——但它的坏处就在原文里这种对纯粹性的、本质性的时间的追求就被我们文化的氛围给消融了。这也是为什么董强当时要坚持投票给“寻找失去的时间”,因为它很重要,而 “似水年华”很可能把它一个很重要的东西给消融掉了。

作家们如何阅读普鲁斯特?

1989年,《追忆似水年华》的第一卷终于印了出来,数量很少,只有3000册,出版社没有太多预算,读者也寥寥无几。直到许钧在法国大使馆做翻译的时候,遇到了法国大使的夫人,这是一位普鲁斯特迷,在知道了出版的困境后特别申请了15万法郎的资金来赞助出版,后来随着人们慢慢推动,这本书在中国才火了起来,以至于一些电视剧都喜欢在镜头中摆上一本《追忆似水年华》,别管看没看过,起码往那一摆,文学的调性就有了。

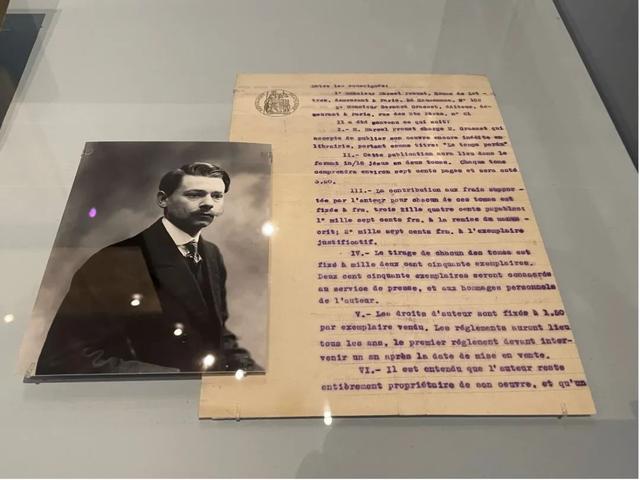

《追忆似水年华》第一份出版合约,法国国家图书馆展出。摄影©徐洁

作家李敬泽是在上世纪90年代的早期读到的《追忆似水年华》,灰蓝色的封面。不过李敬泽承认,自己在读的时候总会被各种事情打岔,他说,“客观地说,如果我现在进行一个良心的拷问,那么我应该是没有读完”。但是普鲁斯特作为经典作家的宝贵财富已经驻留在他的世界里了。

“某种程度上讲,像普鲁斯特这样的作家,其实有的时候甚至重要的都不在于说我们是否从头到尾读了,或者我们是否对他有全面的深刻的认识,而在于他作为一个伟大的经典作家。我们可能读了,我们甚至也可能没读完,我们可能对他还是一知半解的,但是他的方法论、他的那种感受方式、他的那种作为文学的整个的那一套感觉系统,现在其实已经深刻地进入了我们的血液、进入了我们的细胞里。”

而另一位作家赵松是在上世纪80年代末第一次知道了普鲁斯特。那时十七八岁的赵松在一个很偶然的机会下,于一本《欧洲文学史》里看到了关于普鲁斯特小说巨作《追忆似水年华》的介绍与评论。对于当时的赵松来说,无论是普鲁斯特还是这部小说巨作,都是传说,既不知道那是什么样的作品,也不知道作者是怎么写的。直到1992年,赵松拿到了人生的第一笔稿费,跑到沈阳,花了70块钱买到了《追忆似水年华》的第一个中译本。

《追忆似水年华》,1991年徐和瑾、周国强译本。

不过,赵松兴致冲冲地闯进去,结果却几乎是爬着出来的。“对于我来说,就像初次学游泳的人直接到海里去游泳一样,是走着进去然后爬着出来的——刚开始读的时候还没觉得怎么样,第一卷读完后,我就是爬着出来了,完全读不懂。因为那个时候,我脑子里的对文学的概念,都是建立在对巴尔扎克、狄更斯、高尔基这些现实主义作家作品阅读的基础上的,也包括鲁迅、巴金,所以当时我完全不知道如何去面对普鲁斯特。”

理解普鲁斯特的契机,直到十年之后才到来。2001年左右,赵松读到了王道乾翻译的《一天上午的回忆》,也叫《驳圣伯夫》,这部“作品”对于认识和理解《追忆似水年华》是怎么写出来的以及相关的方法论是怎么形成的非常有帮助。慢慢地,他终于把这部巨作读完了。

普鲁斯特的作品之所以具有如此深厚的内涵,原因在于它并不能简单描述为一本以回忆形式记录贵族生活的作品。董强提到了一位名叫奈瓦尔的法国作家。奈瓦尔是最早以这种方式进行探索的作家,而普鲁斯特可以说是在19世纪末重新阅读了奈瓦尔之后,把先驱已经做到的一些东西发挥到了极致。很多研究普鲁斯特的专家,同时都是研究奈瓦尔的专家,其中最有名的就是法国和瑞士的日内瓦批评学派,这个学派的文学背景就是奈瓦尔和普鲁斯特。所以这两者之间有非常明显的一种联系,可以说是奈瓦尔以他的《西尔维亚》引出了这种所谓的回忆有可能带来的、对整个世界的一种折射性。

普鲁斯特肖像,由Otto Wegener摄于1895年 © Jean-Louis Losi Adagp, Paris 2021。

正如没有使用的译名“寻找失去的时间”所暗示的哲学意味一样,普鲁斯特也受到了亲戚柏格森在时间概念上的哲学影响。自从康德说了时间-空间这种范畴以后,在很长一段时间里,很多人都在强调空间。然后就有了柏格森最大的一个创意。他觉得好像从某种程度上,空间是由时间给打开的,于是提出了著名的“绵延”概念,la durée,就是这种绵延打开了空间。

绘画是以二维的方式,让人觉得好像这个世界可以浓缩到一个空间里面。而普鲁斯特则是以文学的方式做到了这一点,从某种程度上可以说,他要证明自己可以用这么一个时间的流程的东西来形成一个空间的东西。

诺奖作家克洛德·西蒙在谈普鲁斯特的时候,也讲过一个很重要的观点,他认为在普鲁斯特之前,没有哪位作家能够赋予描写以如此新的功能,就是说在普鲁斯特之前的19世纪小说里,描写只是一个辅助功能,在情节的叙述推进,以及对话之外提供一些补充性作用。但是到了普鲁斯特这里,这个功能变成了一个非常强大的主要功能,普鲁斯特在对事物的描写中完成了对多层意识的重新组构,联想、想象、通感还有回忆的多重融合,都是通过描写来完成的,他认为这是普鲁斯特的非常重大的贡献。对于将要接触到新译本的国内读者来说,这也是重新阅读和理解普鲁斯特的一个契机。

整理撰文/宫子

编辑/青青子

校对/柳宝庆

,