“用笔千古不易,结体因时相传”是赵孟頫的经典书法思想。

笔之道也,心之道也。

这是毛笔书法特有的属性,柔软的笔毛,支撑着柔软的笔尖,随着手、心自如运用,这是技巧所不能涵盖的,也不是点画笔法的全部,它是心、手、笔相融一体完成的一个关联动作,我们从这个意义上理解赵孟頫的书法思想,才不至于误解他的用心良苦。

他的这一书法思路,其实是两层意思,一是“用笔千古不易”,二是“结体因时相传”。 这是一个问题的两个方面,我们从赵孟頫的书法实践可以得到充分验证。

赵孟頫书法是王羲之的忠实粉丝,极力主张复古魏晋而轻唐宋,这是他取法乎上,寻找源头的书法思想表现。

按照他“千古不易”这一理念,他应该是像智永、虞世南一类的保守型书法大家。但赵孟頫的伟大之处在于还有一个指导思想:“结体因时相传”,他毕竟与王羲之时代相隔近千年,时代的风气自然会影响到赵孟頫。

“结字因时相传”,但前提是“千古不易”。

赵孟頫毕生大量的临章草、临魏晋书法、仿“二王”书风,就是寻找“千古不易”。

他不仅极力追“魏晋唐”钟繇、“二王”,李北海,而且虞、永、欧、褚、颜、徐以及宋黄庭坚,都深入进去下功夫学习,并融入其它古法,钻研古篆、隶书、章草,六体皆精,无所不能。他临的《急就章》,与皇象原作如出一辙,写的《六体千字文》,前无古人, 后无来者,临《兰亭序》据说达上万遍,留世的碑帖墨迹多达数百种,据说他日写一、二万字,被公认为“上下五百年,纵横一万里举无此书”。

这对于我们今天而言简直无法想象。有人说我们已经超越古人,你拿什么来超越呀!人家赵孟頫的用功程度你能超越吗?我们一天写字不要说一万字,就是三千字完成的了已经非常不容易了。我试过,一天写三千字至少要8、9个小时,而且要不怎么间断的书写才能完成。

赵孟頫如此快写,笔法却一点都不漂浮,书写一点不潦草,一方面源自于他的功力深厚,另一方面也是他的书风个性主张。

他说:“学书有二:一曰笔法,二曰字形。笔法弗精,虽善犹恶;字形弗妙,虽熟犹生。”赵孟頫明确强调“用笔”千年一脉,必须传承,而结体因时而变,但万变不离其宗。

这就是赵孟頫书法“千古不易 ”和“因时相传”的经验和实践所在。

有人说赵孟頫的快写是笔法简单化,我以为赵孟頫的运笔迅捷,源自于他的功力深厚和熟练的笔法运用,他的笔法精熟而圆厚,沉稳而流畅,我们不能只知其表不明就里。

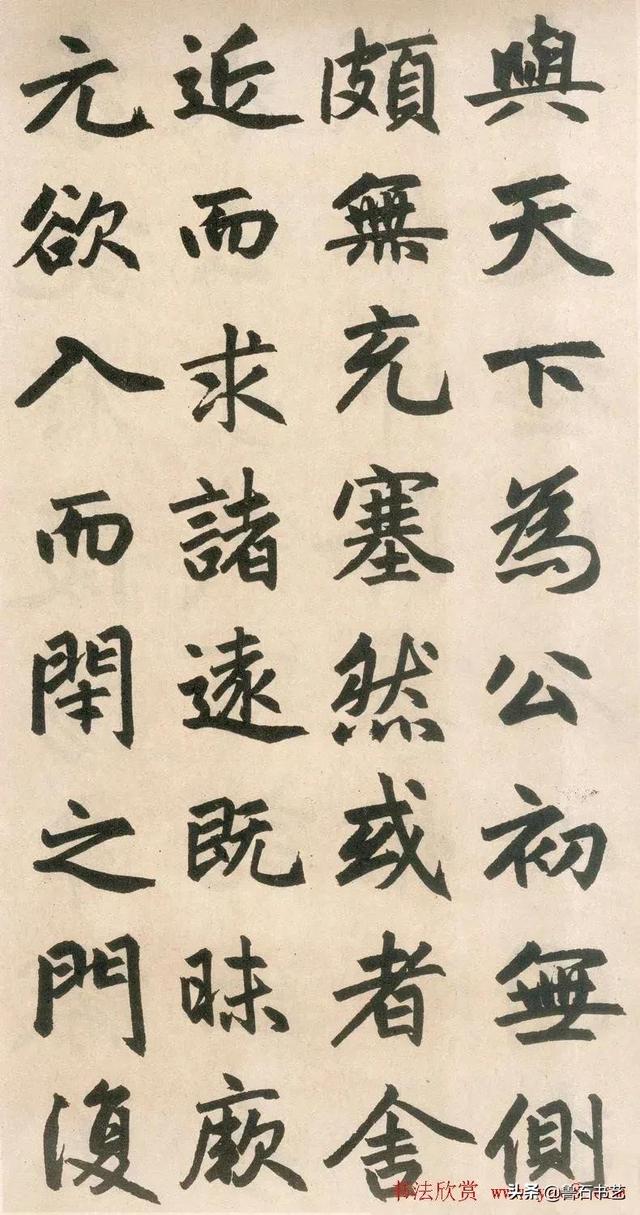

以他的墨迹本《三门记》和《胆巴帖》为例,

这分别是赵孟頫早期和晚期的经典代表作品。《三门记》似有唐碑风格,又具个性魅力,结体整饬,用笔严谨,略带行意,体现了结体的灵活和用笔灵动。

《胆巴帖》

已然达到“精奥神化”之境界,于规整中更具潇洒超逸,精气内含,笔力遒劲,结体严谨中又具流丽,点画干净爽利,尤其是方切笔起笔,顺势收笔,开创了楷书书写的新风貌,看似笔法简单,实乃水到渠成,技法精熟而成。

故并非赵书不宜学,而是要理解其笔法和艺术风格之本质,避免笔法简单化、笔力滑弱等毛病。

历史对于赵孟頫的评价应该说主流是褒义的:如《元史》记载:“孟頫诗文清邃奇逸,读之使人有飘飘出尘之想。篆、隶、楷、行、草书,无不冠绝古今,遂以书名天下。天竺有僧,数万里来求其书归,国中宝之。”王世贞在《弇山堂笔记》中称赵孟頫的书法成就为“上下五百年,纵横一万里,复二王之古,开一代风气”。

而对赵孟頫书法相反的贬义微词历来一直不断,为代表的有董其昌,徐渭、傅山等:总的意思是子昂书法,过于温润娴雅,妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气。

据说董其昌曾经说了这么一句话:“余素不喜赵书,以其结构有习气。至于用笔用墨,文敏所谓‘千古不易’者,不如是何以名喧宇宙也。”

董的为人比较“滑头”,说赵孟頫结体有习气,现在看来多少有些吃不到葡萄说葡萄酸的味道。至于因有“习气”,何谈“千古不易”呢?也就不成立了。而正说明了董其昌不理解或者说不想理解“用笔千古不易,结体因时相传”的这一经典书法思想。

,