37岁的时候,来惠利原本平淡的人生,突然有故事可供表述。

她是一个13岁女孩的妈妈,一个老实巴交的钣金工的老婆,一个与公公婆婆相处得不错的儿媳妇。身高一米五八,身材苗条,面目清秀,给人以“长得还蛮好,人比较文气”的印象。

对于今天生活在杭州的年轻人来说,37岁可能是一个心理上刚刚进入中年的开端。但出生于上世纪60年代末的来惠利从小生活在钱塘江边的章家坝村,与身边多数同龄人一样,她很早就进入了社会。24岁生下女儿,和村里人比也不算早,但按照这边多数人的生活轨迹,在来惠利50岁左右,就将当上外婆。

2004年,来惠利婆家所在的杭州江干区三堡村,在传了好几年风声之后,终于开始了实质性的拆迁。有人把杭州江东的这片区域,比较成北京的通州,它是杭州后来十几年一直重金打造的钱江新城——一个聚集了金融中心、高端写字楼、标志性文化建筑的新的城市CBD改造开端。作为在这片城郊生活的当地人,来惠利和她的亲人们一起,开启了从杭州近郊农民向钱江新城居民转换的过程,搭上了新一线城市土地升值的大船。来惠利拥有了“杭州拆迁户”的身份。

这是发生在37岁来惠利身上的第一件大事,这件事情具有公共性。新晋的拆迁户们心情复杂,有些人乐于享受自家在城中村加高的楼房,靠出租给外地打工者挣钱;有些人盼望着住进整洁的高楼,一家人能有几百平方米的分房名额,外加一笔数额不菲的现金。

城市改造的步伐一路向前,来惠利的娘家和婆家的村子相隔不到3公里,都开启了长达十来年的一片片土地的拆迁。什么时候拆到自己这片,什么时期的补偿政策最划算,谁也不知道。左顾右盼让他们损失了不少快乐。来惠利的生活非常平稳,她本来就很受公婆与丈夫的信任,掌管着家里的财政大权,拆迁让一家人更为衣食无忧。

同样是2004年这一年,发生在来惠利身上的另一件事情则要私密得多。不好跟多少人去讲。来惠利19岁时的恋人许国利,最近又联系上了她。

许国利是诸暨安华镇球山村人,为了谋生,多年来一直在杭州、上海等地打工。他的身份总在打工者和小老板之间徘徊。打工攒了一点本钱,就开始筹划一个很小本钱的生意,可能几个月生意亏了本,又回到打工的生活。2004年,带着一家三口在上海浦东养鸭的许国利,遭遇一场禽流感,生意本来也做得不好,正处在人生低谷。

但是许国利有能说会道的特点,头发脱落之前人长得很精神,朋友形容他,“这人显得很聪明,出门像个领导,穿着白衬衣,看起来真的很有气势”。许国利对女性比较有吸引力,他也享受别人的关注,“他本来就是这样一个人,喜欢表演,喜欢人家注目”。

人生的第二次相遇,导致来惠利和许国利对过往生活来了一场众叛亲离。两个中年人分别离开了原有的家庭,爱得十分激烈。他们在年轻时相恋过,没有被来惠利的父母接纳,许国利的一无所有看来是重要原因。所以2007年两人抗争来的婚姻,看起来是一场主要由感情驱动的结合。这场婚姻在第二年就添了一个女儿,新家庭在接下来很多年,都看上去很美满。

2020年夏天,当来惠利作为失踪者突然出现在公众面前时,事情在网络上受到的关注被迅速放大。7月6日20时左右,来惠利的大女儿来到杭州市公安局江干区分局四季青派出所报警,称母亲昨天一早不见了,怎么都找不到。最后见过来惠利的人是她的丈夫许国利。他说自己和来惠利4日晚10点多看完电视后休息,5日凌晨0时30分左右,他上厕所时老婆还睡在床上,但5日早上5点多再起床时,来惠利就不见了。

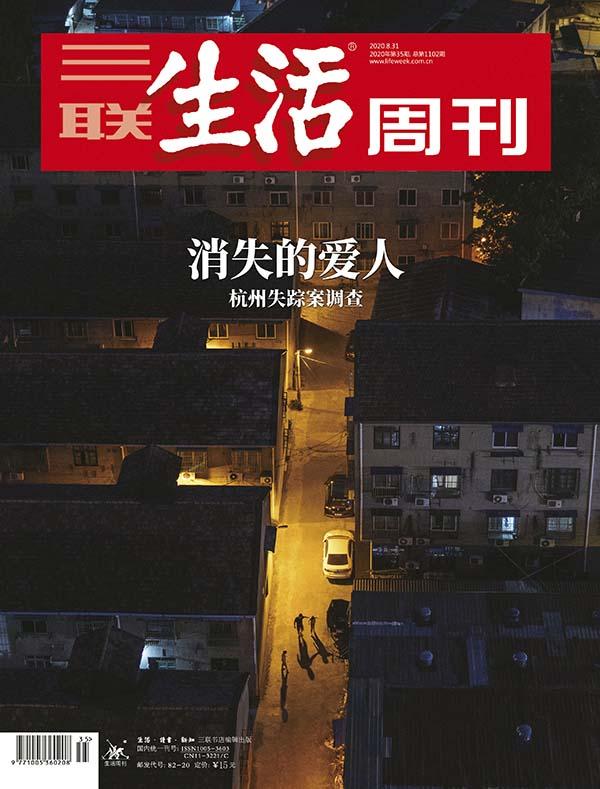

在省会城市杭州,来惠利居住的回迁房小区人口密度挺高。警方通过小区内若干个摄像头的查询,确认来惠利并没有离开小区。那么,在一套55平方米的房子内,在这栋一梯四户的18层高楼里,一个活生生的人怎么会完全消失?

19天之后,丈夫许国利却成为了犯罪嫌疑人。就在他被杭州公安采取强制措施的当晚,来惠利第一次婚姻的女儿郁芬(化名)对愿意代理此案的吕博雄律师说,她希望律师替许国利辩护,悲伤的郁芬一再说,“不敢相信许叔叔会做这样的事情”。她希望以律师为许国利辩护的方式,接近事情的真相。参与到此案委托律师过程的罗先生后来如此转述。不敢相信这一事实,这也是许国利和来惠利两口子给周围人的印象——他们是恩爱的,怎么会被警方认定为一场预谋杀人案中的施害者和受害者?两个人结识于青春年华,中年再次相遇,各自离开了原来家庭。到底多大的动力,使得两人跨越家庭、跨越城市、跨越经济阶层组建家庭?而2020年夏天,这个家庭在惨烈结局之前,到底经历了什么?

我们走访了来惠利和许国利生活和成长的地方,从来惠利在杭州的娘家、婆家社区,到许国利在诸暨的老家球山村,以及他后来回乡参与房地产开发的安华镇。我们试图接近真相,但也不可能代替司法机关去破案。我们无法解释一个行凶者头脑中的恶念,也无法把我们了解到的一些细节,与这起凶杀案建立简单的因果关系。

但人的动机在日常之中,记者调查的价值,是试图看到大的时代背景下,在迅速城市化的村庄变迁中,当下人命运的起伏。快速变化的时代,个人史总容易被遮蔽,即使发生了影响他们生活的大事件,个人痕迹也总是迅速被掩埋。一起出乎意料的极端案件,牵起了我们对某个人群的关注,他们当中具体的人是让我们陌生的,可其中的时代况味、人情世故、人性的幽暗与曲折,又让人总感觉到熟悉。

来惠利与许国利结婚后,两人住在了来惠利前夫家的村庄。在这里,许国利和新出生的女儿,都能有分房名额。这里地理上虽然越来越成为杭州新的CBD,与繁华的老城区连成一片,但在人们的思想意识上,它却让人感觉像一座半城市化的孤岛。拆迁户有一种强大的集体性,他们天天讨论着房子、补偿款、货币安置、结婚、离婚、假结婚的话题,既在正式的生活里,也在茶余饭后,不分昼夜又浑然不觉。虽然在身份上早已转为社区居民,他们仍然经常用“失地农民”称呼自己,这个称呼是对他们境况的一种客观描述,并不过时。

过去十几年的生活都围绕着土地和房子转,在这个过程中他们失去土地,看着土地升值,一部分住房拿到了手一部分还需要若干年才能兑现。失去土地的补偿是确定的,但等待落实的过程又是不稳定的、被拉长的。他们以失去祖祖辈辈的生产资料为代价,在十几年的人生“机会窗口”里,兑现着过去几辈人或许也是接下来几辈人也获得不了的财富。巨大的幸福,与巨大的失落紧密依偎。

来惠利生活在了集体命运的重大转折期。我们想要追寻她作为一个个体的命运,却发现她面目模糊。几乎没有人关心一个有着“拆迁户”标签的人具体的喜怒哀乐,一个鲜活生命的情感被换算成了一个房屋名额,以及相应的赔偿款项。“她是哪一家的,她家有几口人,她们在赔偿的时候有没有闹一下获得更多?”这几个问题,基本就代表了拆迁户们对一个邻居的描述。

而许国利对家乡来说,也是一个陌生的存在。村里的同代人,随着命运起伏,有了不同的走向:有在镇上做实业的,有在村里当干部的,也有在外边经商致富的。许国利身上最大的标签,是“生活在杭州”。来惠利在他39岁时的出现,看起来挽救了他濒临破产的养鸭生意,两人在组建新家庭的同时,许国利也攒到了还算丰厚的第一桶金。他带着衣锦还乡的兴致,曾寄希望于竞选村主任,又参与了镇上的一个房地产开发项目。但事实证明,他既没有从在外谋生的经历里获得城市经验,也脱离了乡土的人际社会,极度缺乏乡村经验。

在城市与乡村的两极,许国利并没有找到自己的位置。被他看作机会的房地产开发,可能反而成了压倒他最后骄傲的一根稻草。我们总以为经济会一直快速发展下去,胆大的都能挣到更多。失败后,我们才发现,我们或许正共同送走一个利益快速变现的时代。

来惠利失踪后,通过警方公布的只言片语,人们猜测并震惊于其中可能存在的极端凶残,同时观望着,这是否就是最终的真相,但无论态度如何,另一个可见的事实是,它与快节奏变化中的中国很多事情一样,正在快速地被周围人遗忘。许国利被逮捕没有几天,小区内的人就会觉得,“事情都过去这么久了,还有什么可说的呢?”可除去到上海与许国利养鸭的那3年,来惠利在杭州钱塘江边这块半径不超过3公里的地方,可是真实地度过了50年,一万八千多个日夜。许国利也在这个只有6幢楼的小区,生活了至少8年。可是痕迹非常淡,似乎这不过只是一扇窗户里的一个人家,楼里曾亮起过的一盏灯而已。

寻找来惠利与许国利的生活痕迹,了解他们是两个怎样的个体,既是在寻找“他们”,也是在某种程度上了解“我们”。我们与他们共处一个时代。这个故事让我们看到,我们共处的这个时代,给了人们怎样的机会,又如何目睹了一些人的异化。

(文 吴琪 王海燕 驳静 吴淑斌)

0

,