“携书剑,滞京华。路有招贤黄榜挂,飘零空负盖世才华。老儒生,满腹牢骚话。科科落地居人下,处处长赊酒饭茶。问何日文章有价?混龙蛇,难分真假。一俟秋闱经试罢,观灯闹酒度韶华,愿不负十年窗下。”这段戏词来自于粤剧的剧作名家唐涤生,正是因为他的努力,粤剧这一地方剧种,在上世纪50年代发展到了最鼎盛的时期。而这段戏词,也是他对于编剧在内的文人们精神内涵的探寻和诠释。

我国历史上有太多的天才文人,如李白,如苏轼,如辛弃疾等,这些人都周旋在现实和理想之间。而一身傲骨,则是左右着他们在现实和理想之间的秤砣。而世人对于过去的天才总是充满无限的崇拜和怀念,但是对于当下和身边的天才们,当我们面对这些天才的“恃才傲物”时,我们真的还能做到由衷的钦佩吗?或许更多的时候,人们会以排斥的态度,以异类的称呼来对待这些天赋异禀的“疯子”。

“人不可有傲气,但不可无傲骨”是我国现代国画大师徐悲鸿的座右铭,可见“傲骨”之于天才而言,是一种生为天才的基本属性。虽然现实中,媚俗的世界里,人们只想分享天才的才华,却不愿意面对他们的傲骨。所以天才与这个媚俗的世界之间,看似相辅相成,却又充满了疏离感。天才和众人,在时间和空间之间必须要有一段空间,才能得到相互的认可,不然天才只能以另一种“疯子”的姿态出现在世人的面前。

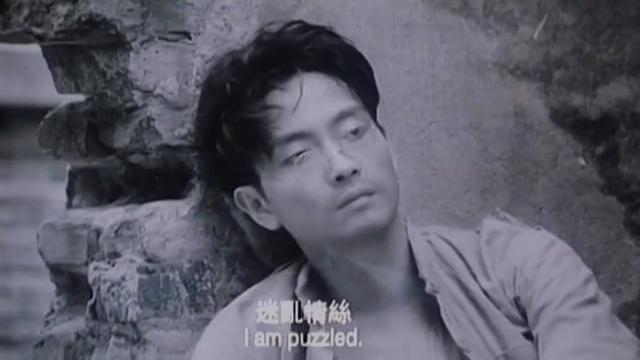

在1997年,香港上映了一部根据南海十三郎生平改编的电影,这部影片由高志森执导,由杜国威编剧,由谢君豪主演。因为是关于南海十三郎生平的传记电影,这部影片被直接命名为《南海十三郎》。

虽然这部影片中,依然充斥着港片标志性的戏谑和媚俗,但是又正因为这些特点,得以让观众可以更加立体和全方位的体会到南海十三郎的精神处境。一个天才之所以会变成一个乞丐和疯子,不是因为他们在生活技能上,无法在社会上体现出自己的价值,更多的是因为他们内心对于自我精神理想境界的追逐,使得他们不愿意和这个媚俗的世界达成和解。这便是徐悲鸿所谓的“傲骨”,这便是唐涤生所说的“文章有价”。关于“文章有价”在电影中也有过精彩的解读。

“我要证明文章有价。再过三、五十年,没有人会记得那些股票、黄金、钱财,世界大事都祗是过眼烟云,可是一个好的剧本,过了五十年、一百年,依然有人欣赏,就算我死了,我的名字我的戏,没有人会忘记。这就叫做文章有价”影片中的唐涤生在向南海十三郎说到文章有价时,发出了以上的自我感慨。而南海十三郎甚至于连这些都不在乎,他只想通过自己的戏剧,传达给世人自我的精神价值观。

“人生如戏,戏如人生”这句话,更像是银幕前的观众对生活、影片中故事的双重感慨,但是对于编剧家们而言,戏和人生的关系则要更为认真严肃,在一定程度上,他们的剧本就等同于他们的理想,等同于他们的生命追求。南海十三郎因为爱情受挫,学业意外受阻,而踏上了编剧之路,在他编写的故事里,有他对于爱情,对于人生的终极追求。

在影片中,导演并没有过多的着墨于南海十三郎的爱情故事。但是仅仅几个简短精悍的镜头,导演便向观众们讲述了南海十三郎的痴情。仅仅一场舞会的邂逅之后,南海十三郎便义无反顾的追随心中的女郎到了上海滩,但是奈何在现实的困难面前,南海十三郎终究没有和意中人(由吴绮莉饰演)走进婚姻的殿堂。在所有的打击中,没有那种那种打击可以抵得过爱情对于一个天才的创伤。在爱情的挫败之后,南海十三郎逐渐的走向了半癫狂,半天才的人生模式。

在粤剧编剧领域一举成名之后,南海十三郎更是将自己的傲骨发挥到了极致,他对几个为他抄书的写手的戏谑,其实也是对文人向现实世界妥协的戏谑。他之所以将三个写手说的一无是处,是因为他不愿意这些写手,甚至于也包括南海十三郎自己,将一生所学,变成了一种低三下四的求生工具。所以南海市十三郎对于这些写手的戏虐怒骂,并不是一种歧视,而是一种发自精神层面的悲悯。

同样的情愫,也表现在他对于唐涤生的态度上。在几个写手被南海市十三郎“羞”走之后,唐涤生自告奋勇的要为南海十三郎执笔。在这个世界上,天才注定大多数的时候是孤独寂寞的,所以当天才遇上天才时,他们总会有种“天涯何处觅知音”的感慨。南海十三郎在见到唐涤生时,并没有急于诉求自己的情愫,而是通过一种戏谑的方式,告诉唐涤生,文人有时候可以缺少才华,但是千万不要丢掉自己的“傲骨”。

在抗日战争开始之后,在南海十三郎送走薛觉先之后,他又用“激将法”赶走了唐涤生。在薛觉先等人看来南海十三郎太过无情,但是只有南海十三郎和唐涤生的内心知道,他们之间那种惺惺相惜的情愫。

以至于整部影片的情感高潮,便是唐涤生在意外猝逝的前晚,在茶楼里和南海十三郎的偶遇。他们的这场戏不仅仅是简单的师徒情缘,更多的是两个天才在这个世界上孤独和寂寞的前行,无论是唐涤生的西装革履,还是南海十三郎的蓬头垢面,他们的装束和外表,都无法掩盖掉他们的内心和这个世界的梳理。所以当唐涤生再遇南海市十三郎时,他们之间所碰撞出的,不单单是一种故人重逢。导演更是通过这个场景,向银幕前的观众表现了知音难觅,知己难寻的珍贵。

“相见若似梦,自从别去匆匆,此刻再重逢,咫尺隔万重,我再见恩师,心中百般痛,彷似宝剑泥絮尘半封,昔日壮志与才气全告终,江中雪,泪影两朦胧,辜负伯牙琴,(你莫个难自控),知音再复寻,(俗事才未众)。”这次重逢,唐涤生又反施“激将法”,再次将已经心如死灰的南海十三郎的才情唤起,但是怎奈天意弄人,就在南海十三郎决意重返到这个俗世舞台的时候,唐涤生却因疾病突发,意外猝逝。

南海十三郎因为受不了打击,被警察送进了精神病医院,在医院里他一住便是5年的光景。导演并没有展现他在医院时的处境,只是表现了他曾经有过知遇之恩的侄女梅仙接他出院的场景。在影片的后半段,在南海十三郎跳火车疯癫之后,影片分别表现了,南海市十三郎的父亲,他之前的故友薛觉先,他的徒弟亦是知己唐涤生,他的侄女梅仙等人,分别用不同的方法,渴望将南海十三郎带入到正常的生活状态中。但是最终,除了唐涤生之外,他们都被南海十三郎刻意的,用一种近似决绝的态度拒之门外了。因为这个时候的南海十三郎,对他当下的人生,和现实的生活,已经全然地失去了发自本心的兴趣。

而晚年的南海十三郎,在知己唐涤生、父亲太史公离世之后,处境愈加的艰难。但是即便是在生命快要终结的时候,他依然带着一张写着“雪山白凤凰”的白纸,这是他的一幅作品,而这幅作品只有一个小孩能够看懂。这是南海十三郎作为一个文人最后的骄傲。

天才的宿命正如影片中的说书人所言“要么像南海十三郎一样早疯,要么像唐涤生一样早亡”。因为世人只想倾听天才的传说,感受天才的才华,却无法容忍当下或者眼前天才的傲骨。而天才呢?他们又何尝能够接受这个精神上无法做到纯净的世界,所以在现实和理想,在天才和众人之间,有一条无法逾越的鸿沟。影片中的南海十三郎,唐涤生,说书人便是很好的例证。而这部影片的作者们又何尝不是在经受着这些所谓“天才”的境遇呢。

“心声泪影女儿香,燕归何处觅残塘。红绡夜盗寒江雪,痴人正是十三郎。”观众们最后真正被这部影片所感动的,并不是因为这部影片中所表现的一个天才的悲剧,而是一个天才的一身傲骨。

,