舒俊孟小丽,唐永强,唐兴,张广文,刘会佳,张劲松,魏洪亮

摘要:目的探索胃神经鞘瘤(GS)的MSCT特征。方法纳入16例手术病理证实的GS患者,回顾性分析患者的MSCT资料。结果16例患者均为单发性GS,病灶位于胃窦、胃体以及胃底,分别为5例、10例和1例。MSCT资料分析显示瘤体形态,13例呈圆形或类圆形,3例形态不规则略呈分叶状生长。生长方式分析提示13例瘤体腔内外双向生长,1例腔内生长,1例腔外生长,1例由于胃十二指肠套叠无法判断生长方式。平扫发现14例呈均匀等密度,1例少许坏死,1例可见点状钙化,增强后呈渐进性均匀强化。结论GS多位于胃体或胃窦,呈圆形或类圆形,同时向腔内外生长,坏死与钙化少见,增强扫描呈渐进性均匀强化,无周围侵犯与转移。关键词:计算机体层成像;胃神经鞘瘤DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2017.01.017中图分类号:R814.42;R735.2文献标志码:A文章编号:1002-1671(2017)01-0063-03

胃神经鞘瘤(gastricschwannoma,GS)是一种很少见的胃间叶源性良性肿瘤,最早于1988年由Daimaru首次报道。预后较好,不会出现复发及转移,但术前常误诊为间质瘤,平滑肌瘤等。本文收集了本院经手术病理证实、CT资料完整的GS16例,旨在对其进一步加深认识,提高诊断水平。

1资料与方法

1.1临床资料收集本院2010-01—2015-02间16例经手术及病理证实的GS患者,其中男6例,女10例,年龄37~80岁,平均(56±12)岁。10例因上腹部不适入院,1例位于胃窦部并引起胃十二指肠套叠,1例患者呕血,4例体检发现。所有患者均未合并神经纤维瘤病(NF),术前均误诊为胃间质瘤。有2例病理提示增殖活跃,K-i67分别为8%、25%,术后定期随访至21个月、9个月,未见复发及转移。

1.2检查方法16例GS均采用64排GELightSpeedVCT,其中8例患者检查前禁食6h以上,扫描前30min口服温水500mL,扫描开始前10min肌肉注射654-2针剂15mg,扫描开始前3min再口服500mL温水,确保胃腔充盈良好,并处于低张状态,扫描后传至三维工作站进行图像重建。另8例未行三维重建,但均能清楚显示病灶与胃壁关系。注射对比剂后分别于25~28s、45~55s、80~120s扫描,采集动脉期、门静脉期及平衡期图像。所有患者均行增强扫描检查,其中5例行2期(动脉期 门脉期)扫描,11例行3期(动脉期 门脉期 平衡期)扫描;6例行平扫 增强扫描,10例仅行增强扫描检查。扫描条件为:120kV,400mA,层厚、层距5mm,重建层厚0.625mm,增强扫描采用高压注射器经前臂静脉以3~4mL/s流率团注对比剂碘普罗胺(300mgI/mL)1.5mL/kg体质量。

1.3病理检查方法手术后病理标本采用10%甲醛固定,石蜡包埋,切片,HE染色,显微镜下观察,并行免疫组化检查。

2结果

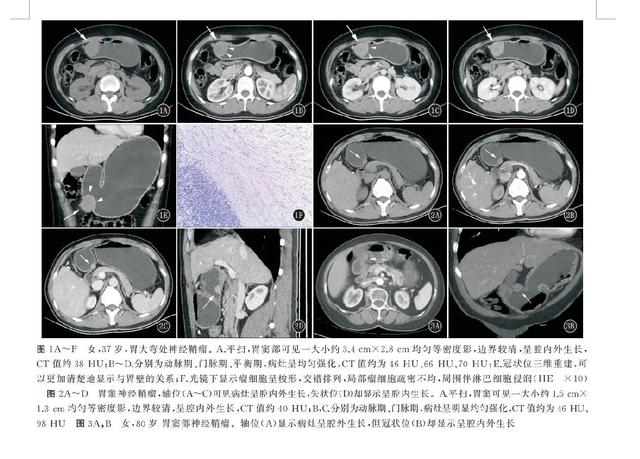

2.1CT所见(1)瘤体部位、大小及形态:16例GS均为单发肿块,肿瘤最大径1.5~8.2cm不等,其中胃窦5例,胃体10例,胃底1例。13例形态规则呈圆形或卵圆形,3例不规则略有分叶。(2)瘤体密度及增强表现:14例平扫呈边界清楚等密度灶,1例有少许坏死,1例出现点状钙化。增强扫描呈均匀渐进性强化(图1),动脉期、门脉期、平衡期CT值较前一期增加(9.3±5.3)HU、(18.8±12.2)HU、(10.8±6.3)HU。2例可见呈线样强化的完整的黏膜面(图1)。1例可见黏膜面溃疡形成。(3)病灶的生长方式:14例同时向腔内外生长(图1~3),1例向腔外生长,1例引起胃十二指肠套叠无法判断生长方式。(4)病灶周围情况及有无远处转移、腹水:4例病灶周围脂肪间隙内有小淋巴结,16例病灶均无周围组织侵犯,未见远处转移,未见腹水。

2.2手术及病理结果本组所有病例都经手术完整切除肿瘤,表现为胃肠道壁内均匀实性肿块,切面灰白灰红色。光镜下可见瘤细胞梭形,呈束状、编织状或者漩涡状排列,9例肿瘤周围可见淋巴细胞套,未见Verocay小体。免疫组化均可见S-100( ),CD117(-),SAM(-)。

3讨论

3.1GS的临床及病理特点胃是消化道神经鞘瘤最常好发的部位,约占所有病例的60%~70%,其次是结肠与直肠[1]。大多起源于胃肌间神经丛,少部分起源于黏膜下神经丛[2]。女比男多见。即使病灶巨大且核分裂象多时,它仍是良性肿瘤[3]。临床症状出现的时间和严重程度与肿瘤的生长方式密切相关,内生型肿瘤更易出现消化道溃疡和上消化道出血,外生型病图1A~F女,37岁,胃大弯处神经鞘瘤。A.平扫,胃窦部可见一大小约3.4cm×2.8cm均匀等密度影,边界较清,呈腔内外生长,CT值约38HU;B~D.分别为动脉期、门脉期、平衡期,病灶呈均匀强化,CT值约为46HU、66HU、70HU;E.冠状位三维重建,可以更加清楚地显示与胃壁的关系;F.光镜下显示瘤细胞呈梭形,交错排列,局部瘤细胞疏密不均,周围伴淋巴细胞侵润(HE×10)图2A~D胃窦神经鞘瘤,轴位(A~C)可见病灶呈腔内外生长,矢状位(D)却显示呈腔内生长。A.平扫,胃窦可见一大小约1.5cm×1.3cm均匀等密度影,边界较清,呈腔内外生长,CT值约40HU;B,C.分别为动脉期、门脉期,病灶呈明显均匀强化,CT值约为46HU、98HU图3A,B女,80岁胃窦部神经鞘瘤。轴位(A)显示病灶呈腔外生长,但冠状位(B)却显示呈腔内外生长程较长也不出现症状[4]。本组1例因呕血入院的患者病灶较大,直径约8.2cm,并明显凸向腔内。而因体检入院的4例患者,其中3例病灶较小,直径平均约2.4cm,1例呈外生型生长。位于幽门部可引起胃十二指肠套叠[5],但这种情况很少见到,本组内亦有1例。与软组织神经鞘瘤相比,两者的细胞形态相似,但GS的Verocay小体少见,两者S-100均呈弥漫阳性表达,NF一般不表达,CD117、CD34阴性表达。肿瘤周边可见特征性的淋巴组织增生[4]。

3.2GS的CT表现GS多见于胃体,胃窦与胃底相对少见。病灶大小不一,本组平均直径约3.9cm,有3例CT有黏膜下溃疡(1例CT可见,另2例为病理发现,平均直径约5.1cm),提示随着肿瘤的生长,表面溃疡的发生率也相应提高,可能与肿瘤生长致黏膜变薄、缺血有关。病灶边界清楚,形态多规则,平扫及增强扫描无明显出血、坏死、囊变,并呈渐进性强化,无远处转移、腹水等[1,3,6-10]。本组4例病灶周围可见多个小淋巴结,病理提示反应性增生。GS的生长方式,文献报道有些差异,但近几年的文献多支持呈腔内外及腔外生长为主,腔内生长少见[6-10],本组数据支持这一观点。笔者认为这种差异一方面与样本量较少有关,另一方面呈腔内外生长的瘤体只在一个平面观察可能会得出错误的结论。

3.3GS的鉴别诊断GS术前鉴别诊断困难,本组16例术前均误诊为间质瘤。结合文献,主要应与以下几种病变鉴别。(1)间质瘤(GIST):绝大多数的GS术前都被误诊为GIST,GIST应视为一种具有潜在恶性的肿瘤,2008年美国国立卫生研究院将其分为极低危、低危、中危、高危4组,高危组GIST多分叶状或者不规则,密度不均匀,坏死多见,强化明显,并经常出现远处转移[6-7,11],这与GS不同。GS与极低危、低危及中危GIST表现相似,直径较小的GIST多恶性度较低,小GIST以腔内生长为主,强化可不均匀,病灶内常见低密度影[6-7],与GS有一定鉴别意义。另外,GS周围脂肪间隙内常常可见一些小淋巴结[6-7],本组有4例可以观察到这一现象,而GIST周围却很少见到,这可能与GS瘤体内含有炎性细胞有关[6]。(2)平滑肌瘤:胃平滑肌瘤多位于贲门胃底周围[12-14],多向腔内生长,据此可以与GS鉴别。(3)异位胰腺:异位胰腺多发生于胃窦,呈扁平状或者卵圆形,边缘不清,病灶处黏膜明显强化,以腔内生长方式为主[12-15],这些与神经鞘瘤不同。综上所述,GS在CT上有一定特征性,多位于胃体及胃窦,胃底少见,多呈腔内外生长,边界清楚,很少出现坏死、出血,增强扫描呈均匀性渐进性强化,很少出现远处转移,认识这些征象可以做出提示性诊断,但最终确诊仍需病理学检查。