来源:嘉兴日报-嘉兴在线

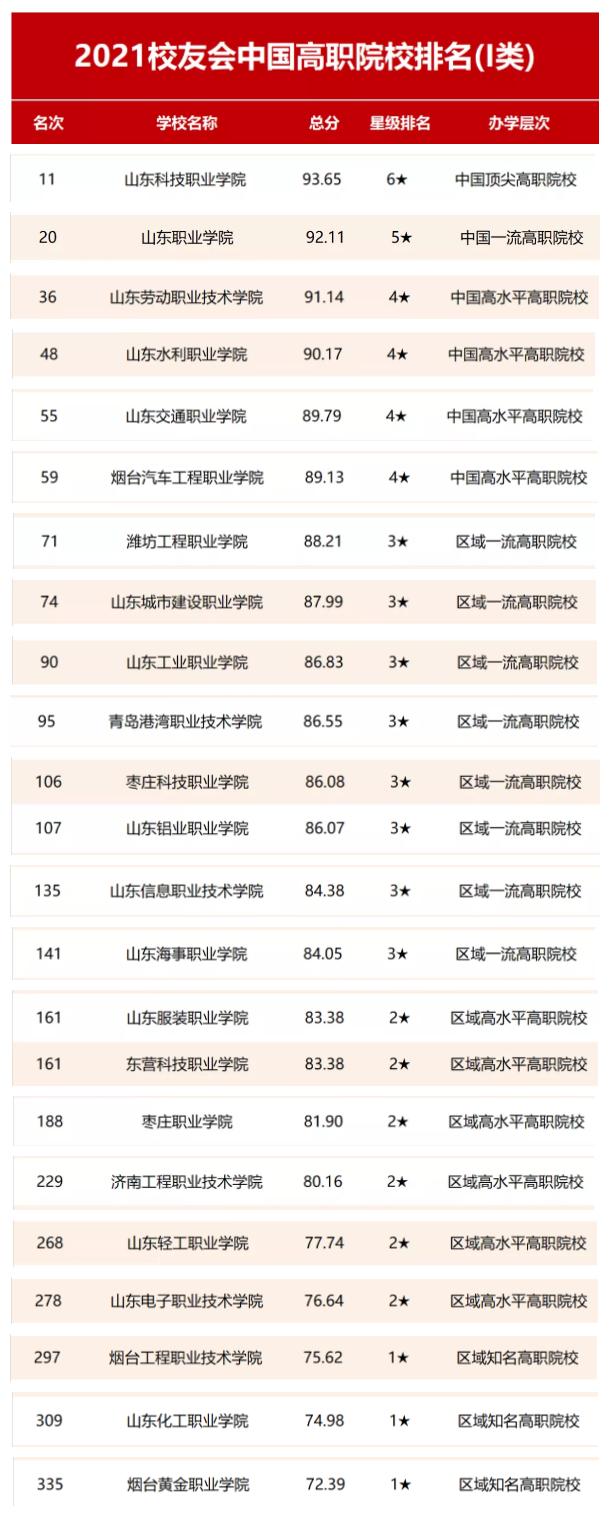

作者和桌(右)在读中专时的合影

清明时节,追远怀人,千百年来的传统。于我而言,去岁开始,祭奠缅怀的名单上多了一位同龄人,他是阿郎的好同学、好朋友、好兄弟。

他叫夏峰,杭州淳安人,上个世纪90年代初,我们一起考入宁波姚江畔的浙江省医药学校(现宁波电大校区),开始了四年的同窗生涯。他在家行三,有同学直唤他夏老三,他乐呵呵地答应;又因为长得高且瘦,像块排骨,有人戏称其排骨,他兀自不恼。夏峰是公认的好脾气,遇事也能仗义执言,人缘很好,求学期间没看到跟谁翻过脸,哪怕是说句重话。

医药学校是中专,大家刚初中毕业,稚气未脱,说白了还都是孩子。是孩子,难免有推搡打闹,瘦骨伶仃如夏峰,有时便成了被欺负的对象。当然,这里的“欺负”是要打上引号的,因为他身子虽弱却伶牙俐齿、能说会道,仿佛真理永远在他那边,所以偶尔身体上吃了点亏,嘴巴上却占尽便宜。嬉闹毕,一干男生围着他哔哔哔,闲扯那个年代的时髦话题。

当年港台片大行其道,录像厅遍布街巷,夏峰也好这口,经常呼朋引伴在“江湖”里浸泡。这些,对于来自浙西江山山区、生活费只够勉强填饱肚子的“田舍郎”是个奢望,虽心向往之,但从不凑那份热闹。那阵子,我们交集不多,直到后来班级调整座位,成为同桌。

夏峰人好脾气温顺,阿郎的脾气也不错,为人也说得过去。我们虽然只是中专生,但“志向远大”,都想通过自身努力,改变个人和家庭的前途与命运,为社会留下点什么。两个脾性相投、志趣相近的人坐在一起,确实是种缘分,情感上也慢慢靠拢,形同兄弟。

说到这里,要提一下我们之间的昵称。某日闲来无事,合计着怎么称呼对方。因为是同桌,关系也好,后来说干脆简称“桌”吧?在江山、淳安方言里,这个字的读音接近,都叫[juē](短促地)。双方一拍即合,就这么[juē]啊[juē]地相互叫开了,外人不解其意,我们心照不宣。这是属于我们俩,以及若干年后两个家庭的特殊记忆。

我们都好读书,喜欢鲁迅嬉笑怒骂的文章。谈及写作,桌对我拱手抱拳作服帖状,彼时阿郎“风头正劲”:毕业会考写出衢州地区唯一的满分作文,入校后一直保持写日记的习惯,有一篇文章还入编全国首部中专生作文选。一天他突然告知,将来想当作家,而且已着手练笔。对此,我明着鼓励,心里觉得不切实际。

某日,桌仿迅翁笔风,写了篇同名作文《一件小事》塞给我。他虽然故意板着脸,但隔着眼镜片都感觉得出是颇为自得的。我接过来,看着方格子上那细长的汉字,按捺不住笑了:都说字如其人,你看你这字,跟桌的身材还真匹配!但看着看着,嘴巴渐渐闭拢,因为文笔还真老练,仿佛刻着迅翁的印记,以前是小看他了。只是不知为何,后来他放弃了作家梦,我也没追问。

初中那会儿阿郎也有过文学梦、记者梦,后来因为父亲患病,只想着早日跳出农门当名医生,为家庭减负,给老爸疗疾。不料命运弄人,刚念了一个学期,家父就撒手人寰,一应开支全靠母亲独力撑持。有一天收到邻居阿叔代写的家书,说母亲为了供我读书开销,在工地上做苦力,前些日子气急攻心得了面瘫,随信寄出的生活费也是向亲戚借的。我看得心里异常难受,在学校的操场边哭边转圈。

桌看我掩面跑出教室,察觉出不对劲,与结义的大哥大姐跟了出来。三人守在操场一隅,待我跑不动了,陪着我细声劝慰。末了,他用力拍着我的肩,眼神坚定地看着我:桌,一切都会好起来的!这在当时给了我莫大的力量。

毕业后,两人各奔西东。我从毛主席的祖居地来到党的诞生地,在一家制药厂工作;桌则进了省城,去一个药物研究所上班。虽然离得不远,见面机会不多,对彼此的近况还是清楚的。我们都想改变不太理想的现状,相互打气,百倍努力。后来两人相继辞职,阿郎陆续换过几份差事,最终考进机关;他则刻苦研修,玩起高科技,还办了公司。

其间,桌邂逅一位娇小干练的美女,坠入爱河不可自拔。当时,另有帅小伙在追求伊人,单从长相、经济实力而言桌没啥优势。为此,他失望过,迷惘过,但从来没有放弃过,我自然也在背后力挺他要把握机会,攥住真爱,免得后悔。欣慰的是,桌笑到了最后,抱得美人归,算得上事业家庭双丰收。我们的另一半之间也十分投缘,一见如故,情同姐妹。每次家庭聚会,男人之间倒是话不多啥,就听她们在边上不停地咯咯咯,笑靥如花。

我问桌记不记得他曾经追过星,还是女明星,他说没印象,反问是哪位。我说赵雅芝啊,你忘了?桌瞅了一眼一旁的弟妹,瞬间如临大敌:胡说!我说追星又不是什么不良嗜好,何况赵姓演员是位知性美女,还没有绯闻,我也喜欢呢。后来见面,我经常提这个梗,他呢也一直否认着,成为我们打趣的话题。

几年前,隐约传来桌抱恙的消息,好像还蛮严重。有同学知道我们关系好,问阿郎晓不晓得到底什么病。说实话,当时我真不清楚,但既然他未告知,可能还不想让我知道,便屏牢不问。

“桌,有件事和你说下,”某晚接到他的电话,口气郑重,“今天有老师来杭州,吃饭的时候我和大家说了自己生病的事——这事,我想还是应该亲口告诉你,道听途说知道,你恐怕有想法。”我心中一凛:“废话!当然会有想法,这种事情怎么能瞒着桌呢?!”亏他还在那头呵呵笑。

尽管肿瘤有良性、恶性之分,但凡沾染,阴云密布。桌却轻描淡写,说正在请专家诊治,进展良好,让我放心。我让他周末举家来禾转转,他嘴里应道好的好的,到走也未能成行。后来知道因要定期化疗,不便出门,而他也不想打扰到我们,这个人!

我们之间相处,一直相安无事,但有一次例外。那回去省城出差,抽空去看望桌,言谈间说起营商环境。我说,现在政府部门办事越来越人性化了,提供的服务也是保姆式的。一向温和的桌居然爆了粗口,并列举自己和朋友的“糟遇”。我说,个别部门的个别工作人员可能服务能力有待提升,服务态度有待改进,但大 部队大 环境是好的,这点谁也不能否认。说着说着,两人嗓门都提高了八度。伯母吓坏了,赶紧出来打圆场:你们两个同学,关系和兄弟一样,难得见个面,还为这点事吵架?

我们当然不会吵架,只是因为看问题的角度不同。现在想来,我也很理解桌的冲动,一是创业不易,他也确实看到听到不尽如人意的地方;二是毕竟久历病痛,情绪容易受影响。我都后悔和他较真,干吗呢?反过来又想,让他借机发泄一下,也好的。

最后一次见桌是在前年年底,我和展如先生专程去杭州看他。本就瘦削的桌更加苗条了,弱不禁风状,看着很让人心疼。他有强烈的表达欲望,有很多话想跟我们讲,但是咳得不行,说一句喘三喘,最后不得不从客厅移驾卧室休息。我借口观摩侄女上网课,路过卧室门口瞥了一眼,桌无力地坐在床沿看手机小视频,手机放在我送他的睦邻小院支架上,身体起伏得厉害。

去年3月19日下午,我正在办公室赶材料,忽然收到弟妹发来的桌下午走了。阿郎惊愕万分,瞬间泪崩,旋即失声痛哭,全然不顾有人在场。

我连夜赶往杭州,就想当面质问这个可恶的家伙:今天可是我生日啊,你就这样给我送祝福?生生地把桌的生日过成了忌日!桌闭着眼,安静地躺在冰棺里,无言以对。那晚,我与桌的大哥二哥守夜,听他们絮絮叨叨说着英年早逝的兄弟的过往,听室外的风声雨声,唯有亲爱的桌全程静默,不再搭理我们。

四面八方的同学从各地赶来送行,这次只有哭声,再无笑语。

此后很长一段时间,我经常想起桌,念及往日种种,终究难以释怀。有一回朋友小聚,相谈甚欢,包厢里正巧播放老狼唱的校园歌曲《同桌的你》,我又想起远在天国的桌,不由悲从中来,暗自抹泪。

相见亦无事,不来忽忆君。又是一年清明至,亲爱的桌,想你了。

来源:读嘉新闻 作者:田舍郎 供图:田舍郎 编辑:许金艳 责编:沈秀红

,