童谣,就是乡间妇女哄逗婴童的乡土小调,平时不多为人所在意。流传在砀山县的童谣,也仅在黄世东先生所著的《砀山民俗文化》(2014年出版)书中,有一章节收集了三十余首。作者讲到这些儿歌所表现的都是人们身边的事,是随处可见的。虽然谈不上明确的现实意义,但哼唱的时候心情是愉悦的。如今回想起那些充满童趣的歌谣,说明我们曾经有过许许多多快乐的童年时光。

其实童谣作为人生最初听吟传诵的歌谣,琅琅上口就够了,何需什么文学深度。比如砀山籍作家尉天骢在《秧大娘》一文中就录有“小巴狗,上南山,折荆条,编蒲篮。要回家,没盘缠……”的一段童谣,也没有影响到文章的深度。

近日发现,在民国十九年(1930年)出版的《民众周报》上,连续三期刊载了陈燕华整理的“砀山童谣”十二首。这位老乡在引言中写道:

当我每在灯前温课疲倦的时候,我的婶母便教我几句歌谣,她是一位很有文艺趣味的人,所以记得特别的多,我一天一天的记下去,也集得不少。现特地藉民众周报来发表,或者别处的同志们会因为我这一点儿供献,引起来兴趣,这是我十分热望的。

关于这位陈燕华前辈,不知道他是咱们砀山哪里的老乡,仅查到他还发表了一些短剧本。他用心收集的这些童谣,也不知道在当时有没有引起别人的兴趣。不过作为今天的我们,能了解百年前人们的一些生活轨迹,就多亏了这些前人留下的文字记录。下面将这些童谣整理出来,再对比当今童谣的资料,看看这百年间反应在方言民俗方面的一些变化。

一

小八狗,带铃铛,

哗唧哗,到集上,

买烧饼,买油馕,

不给爹吃,不给娘尝,

单给媳妇吃了挠痒痒。

“媳妇”是很多童谣中的主题,这段童谣与我们现今能听到的“小麻嗄,尾巴长,娶了媳妇忘了娘”有着异曲同工之意。

二小白鸡,绕草堆,

没娘的孩儿真难过。

跟鸡睡,鸡啄我,

跟鹅睡,鹅扭我,

跟猫睡,猫抓我,

跟狗睡,狗咬我,

跟驴睡,驴踢我,

跟牛睡,牛抵我,

不胜娶个花娘搂着我。

在《砀山民俗文化》中也有这段,不过最后面改成了:

娶个花娘领着我,

又掐我,又扭我,

不要你个浪老婆!

三小蜢蚱,两头黑,

大扁担,来提媒,

他PY(咋)不许?蚘子扒的灰!

蜢蚱,即蚂蚱,蝗虫。

扁担,即蚱蜢,学名中华剑角蝗。

蚘子,即蝈蝈,学名螽斯。

PY应为民国时期的汉语注音符号ㄗㄚ,对应现在拼音字母za,此处应是“咋”字。在童谣(十)中的PY应是“拃”字。

这段童谣用了三种昆虫比拟,仅寥寥数句,就描述了一个令人伤感的伦理剧。

四梅豆花,裂裂嘴,

奶奶杀鸡我扯腿,

鸡脯子,鸡肝花,

排花囤堆上,

猫拉去,狗赶上,

奶奶打我一后晌,

我把奶奶活埋了,

奶奶喊我小乖乖,

我把奶奶扒出来。

囤堆,盛粮食的器具。

后晌,下午的意思。

在《砀山文史资料 第九辑》书中,孟庆轩老师所写《歌谣漫话》一文中记有相似的一段:

小小豆芽歪歪嘴,

奶奶杀鸡我扯腿,

脯嗉搭到盆沿上,

花猫衔走狗撵上,

奶奶骂我一后晌,

我给奶奶端盆水,

奶奶夸俺机灵鬼,

我在地上翻打滚……

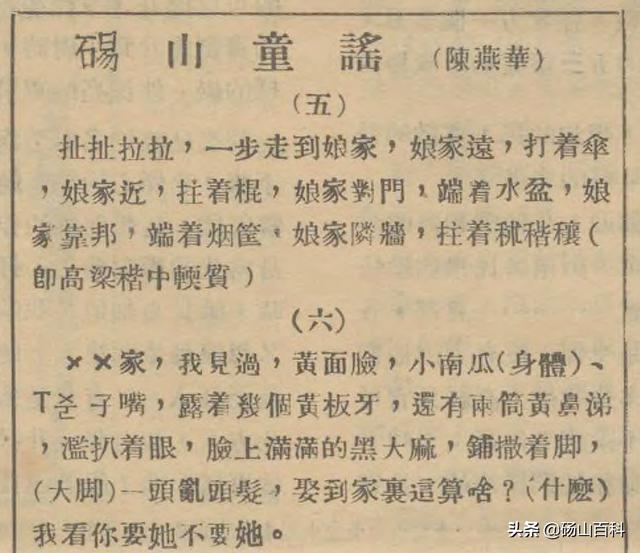

五

扯扯拉拉,

一步走到娘家。

娘家远,打着伞,

娘家近,柱着棍,

娘家对门,端着水盆,

娘家靠傍,端着烟筐,

娘家邻墙,柱着秫秸穰。

这段童谣是不是很有画面感?

一位年轻母亲与尚不满周岁的婴童对面而坐,一双大手牵扯着一双小手,随着“扯扯拉拉”的歌调而摆动手臂……

当然80后、90后所熟悉的现代版“扯扯拉拉”应该是这样的:

扯扯拉拉,家后种块棉花,

拾拾揪揪,给妮缝个花兜兜,

兜兜烂啦,妮会站啦,

兜兜小啦,俺妮会跑啦!

————

秫秸穰,指高梁秸秆。

兜兜,指肚兜。

这里的家后,是指村北。在砀山的农村,以村庄为中心,东西南北的方位分别以家东、家西、前门口、家后来称呼。

六谁谁家,我见过,

黄面脸,小南瓜,

豁子嘴,露着几个黄板牙,

还有两筒黄鼻涕,

滥扒着眼,脸上满满的黑大麻,

铺撒着脚,一头乱头发,

娶到家里这算啥,我看你要她不要她?

又是关于娶媳妇的,这次是奇丑的媳妇。黄脸,矮墩(用小南瓜比喻),豁嘴,黄牙,烂眼,麻子,大脚,鸡窝头外加鼻涕两筒,全给摊上了。

这段童谣不是哄小孩的,而是吓唬小孩的。但与“红眼绿鼻子,四个毛蹄子,走路嘭嘭响,要吃活孩子”相比较,还不算过分的。

七小鞭梢,鞭又鞭,

我问娘家有多远?

三里路,五里郭,

前面又隔苇子窠,

苇子窠里有三声怕,

前面就是奶奶庙,

奶奶庙里出古狼,

前头又隔果子行,

果子行里拉大车,

拉的谁?

拉的白大姐。

穿的啥?

穿的白,带的白。

我问您家死的谁?

死的公婆还好过,

死了丈夫靠着谁?

苇子窠,即芦苇荡。

三声怕,一种连叫三声的鸟。

古狼,黄鼠狼。

果子行,果园。芦苇荡和果园都是那时砀山县的常见地貌。

大姐,已婚妇女。

八黄牛车,拉大姐,

谁来接,哥来接,

搬把椅子哥歇歇。

问爹好,问娘安,

问问哥嫂小心肝。

叫丫环,抱红毡,

上堂楼,去问安,

问问公婆过几天。

公婆说:

天又冷,路又寒,

牲口不走人作难,

拉着孩子少过天。

这段童谣描述了娘家哥哥来接妹妹回娘家的场景。后段则是讲在当时那个社会里,理想状态下的婆媳关系。

九

一个扁担软叹叹,

我担白米上辰州,

辰州夸我好白米,

我夸辰州好闺女。

辰州闺女屁股宽,

一担芝麻撒不到边,

两边栽着垂杨柳,

当中跑马拦旱船。

在童谣中出现的“荤口”,都是奔着性启蒙这个主题去的。毕竟在那个社会环境下,传宗接代才是一切的根本,不管在地主家还是穷人家,出现那种“傻儿子”都是难以接受的。

十小烟袋,一PY(拃)长,

突拉突拉到瓦房,

瓦房有个卖烟的,

突拉突拉到坊里,

坊里有个卖馍的,

突拉突拉到河里,

河里有个大姐洗衣裳,

今天定要打你的光脊梁。

光脊梁,即后背,主要体现在“光”字上。

一拃长,大拇指至中指张开的距离。

在《砀山民俗文化》书中有相似一段,只是地名由“瓦房”改成了“马良”:

小烟袋,一拃长,

呼噜呼噜到马良。

马良有个卖烟的,

呼噜呼噜到滩里,

滩里有个卖馍的,

呼噜呼噜到河里,

河里有个小大姐洗衣裳,

过去摸她的光脊梁。

十一月亮娘,黄黄八,

爹织布,娘纺花,

小毛孩,要吃妈,

拿刀来,割给他,

挂在胳儿脖上,吃去吧!

月亮娘,指月亮,俗称月姥娘。

纺花,指纺棉花。

吃妈,即吃奶。

胳儿脖,即脖子。

《砀山民俗文化》书中也有基本相同的记录。

十二出门向正南,

碰见个妇人真可怜,

我们家人可怜她?

寻的个女婿真不差,

又吃酒,又摸牌,

清早赶集晌午来。

捎的个烧饼没芝麻,

气的小孩打扑拉。

扑拉到锅底下,

烧成个猪尾巴。

扑拉到磨道里,

变成个老叫驴。

扑拉到屎茅里,

吃的个饱饱的。

摸牌,打条牌,俗称打老牌,一种赌博。

打扑拉,指小孩睡地上撒泼打滚。

叫驴,指公驴。

屎茅,即茅房,厕所。

,