大家好,我是白话老师,白话说文言,其实并不难,今天带来的是八年级上册《答谢中书书》详解,要坚持打卡哦!

一【作者简介】

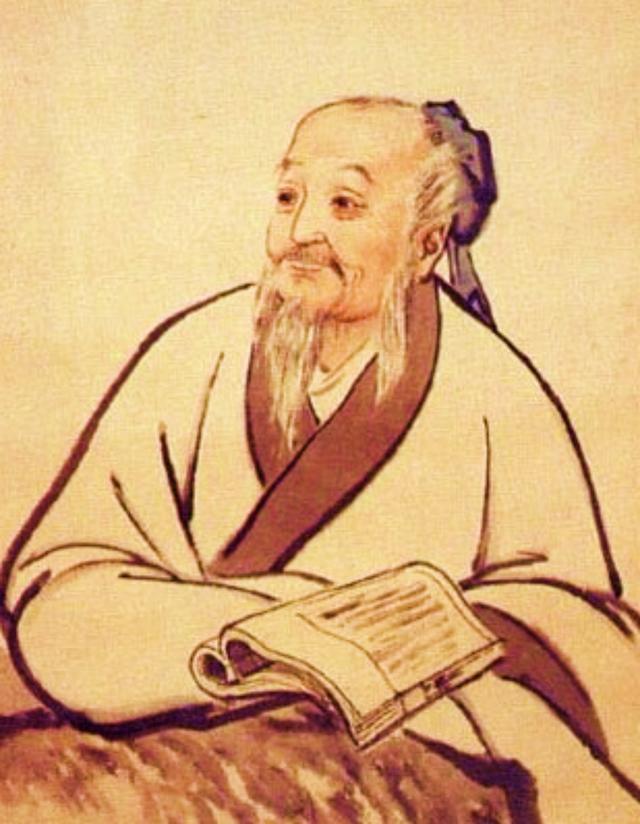

陶弘景(456—536),字通明,字号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。南朝齐、梁时期思想家、医学家。隐居茅山。梁武帝遇有国家大事,常去山中征询他的意见,时人称为“山中宰相”。

陶弘景画像

二【重点导引】

《答谢中书书》是陶弘景给谢征的一封回信。谢中书,即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾任中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

这篇山水小品,仅用六十八个字就概括了古今,包罗了四时,兼顾了晨昏、山川草木、飞禽走兽,抒情议论,各类皆备,可谓尺幅能容千里,片言可役百意。在学习时,应体会文章优美的意境、凝练的语言,把握文章缜密的结构。

三【文言翻译】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

---山川景色的美丽, 自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸人云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的呜叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

四【赏析点评】

一、二句总领全文,以感慨发端,点明“美” 字。

极写山高水净。仰俯之间,风物纷出,境界清新。平视两岸,木石相映成趣,一派绚烂峥嵘。以上静中见动。以下动中见静。自晨至暮,动物“乱鸣”“竞跃”,充满生命的律动。以感慨收束,既是对前贤的钦敬与追慕,又惋惜世人对秀美山水的无动于衷,而期与谢公比肩之意更是溢于言表。

五【写作举要】

1、结构缜密

文本虽属小品文,可是作者仍精心结撰,全文分三层。

第一层(山川之美,古来共谈)总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱山川之美,以“美 点明全文中心。

第二层(高峰入云… 沉鳞竞跃)具体叙写山川之美。

第三层(实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者)先以感叹总括前文,复以名人证实此说,这样首尾呼应,叙议结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

文中的写景部分,先仰视“高峰入云”,再俯瞰“清流见底”,复平视“两岸石壁”“青林翠竹”,最后又写“晓”“夕”两段时间之景,一句一景,一景一意,次第井然。文章结构如此经纬分明,脉络贯通,十分难得。

2、语言凝练

这篇小品文语言极富特色,言简意赅,无一句之虚, 无一字之冗。先言“高峰”给人以印象,再以“入云”给人以具象。同样,先以“清流”使人初感,“见底”则给人以实感。“五色交辉”“猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”中,“交”“乱”“竞”几个修饰词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗。本文以四言句为主,很是整饬,最后以长句收束,犹如滔滔急流,泻入大海。

好了,今天的分享就到这里啦!大家记得点赞➕评论哦!

我是白话老师,我们一起学文言!

坚持打卡③|八年级上册文言文《三峡》详解(二)

坚持打卡④|九年级上册诗词《沁园春·雪》详解(超级全面)

坚持打卡⑤|七年级上册诗词《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》详解

坚持打卡①|七年级上册古诗《观沧海》详解

坚持打卡②|八年级上册文言文《三峡》详解(一)

,