每个人都是这世间最亮丽的风景,只有用心经营才不会辜负。在这个过程之中,精准地认知自我,方能少走弯路,不致误入歧途。古希腊神庙门口石碑上,清晰地标注了一行字:认识自己!的确,人最困难的认清对象,往往就是自己。

隋末唐初的诗人王绩,不为任何人活着,约束自己的天性。他大抵是一个能够非常清楚明白自己需要什么的人,所以才能够活得逍遥快乐。真正属于自己的人生,从来并非是最终能够得到多少,而是知道需求一些什么。

他饮酒,酿酒;他写诗,弹琴;并因此辞官归隐。就像《增广贤文》所说:“良田千倾,不过一日三餐;广厦万间,只睡卧榻三尺。”他是清醒的醉酒者,醉的是身体,醒的是脑袋,不为俗世而拘束。

《咏怀》

【唐】王绩

桑榆汾水北,烟火浊河东。

未必寻归路,居然息转蓬。

故乡行处是,虚室坐间同。

日落西山暮,方知天下空。

在这首《咏怀》诗中,诗人王绩抒发情怀,寄托抱负。不过,与《全唐诗》中所保留的五言绝句不同,此处根据《全唐诗续补遗》所选进行补充后,成为了一首相对完整的五言律诗。两者进行比较之后,到底敦优敦劣,见解各有,仁者见仁,智者见智。

“桑榆汾水北,烟火浊河东”,写相关环境,展现胸怀与目光,营造一幅截然不同的氛围。明面上去看,似乎乡村故园图:在汾水北岸,生长着桑树和榆树,茂盛葳蕤;在浊河东畔,居住着无数人家,安定祥和。“烟火”当然指向农家,而需要注意的是“桑榆”,它本身意义多重。

“桑榆”首先是实指桑树和榆树,据《太平御览》卷三引《淮南子》记载:“日西垂,景在树端,谓之桑榆。”所以,代指日暮时分,又用来比喻垂暮之年,如“年在桑榆间,影响不能追”(曹植《赠白马王彪》)。最终,落在另一个比喻上面,那就是指隐居田园。那么,在这里,很自然地就指向了诗人所歌吟的对象本身。

“未必寻归路,居然息转蓬”,未必,不一定的意思,白居易《别舍弟后月夜》诗:“平生共贫苦,未必日成欢。居然,竟然,表示出乎意料之外,裴度 《雪中讶诸公不相访》诗:“满空乱雪花相似,何事居然无赏心?”在此,诧异之中却都带着一种强调的意味。

不一定非要去寻找返回家乡的道路,也不必惊讶自身像飞蓬到处流转,似乎居无定所。诗人用一种平和的态度,来面对现在所经历的一切。回乡的路途,飘飞的秋蓬,虽然都代表着漂泊无依的凄凉,但诗人却因为内心有着自己的坚持,所以并没有因此而垂头丧气,失去了享受生活里所有美好的兴致。

“故乡行处是,虚室坐间同”,承接上面而来,交代诗人之所以如此洒脱的缘由。行处,随处或到处,行走过的地方;《全唐诗》中作“行云”,意思截然不同。虚室,空屋;室,指心房,故多以此来比喻心境,语出《庄子·人间世》:“瞻彼阕者,虚室生白,吉祥止止。”心无杂念,道理自生,眼中世界,处处不同。

脚步行走过的地方,都是自己认定的故乡;人能清虚无欲,道心自然而生,眼界当然开阔,世间万物莫不九九归一,道理相同。既然如此,那么只要自己在此处生活,这个地方就和故乡是没有什么大的区别的。这个“坐间”,本是座席之内的意思,在这里可以理解为自己活动的一定范围。

“日落西山暮,方知天下空”,日落西山,又可说“日薄西山”,太阳向西而落,指黄昏时分,见《云笈七签》:“日落西山兮夕鸟归飞,百年一饷兮志与愿违。”后来多比喻衰老的人或腐朽的事物临近死亡。当诗人看到临近黄昏时分的夕阳,回顾前生往事,顿时恍然大悟,觉得整个天下都不再重要,就像一场无法把握的幻梦,空空如也。

最后两句,非常完全地道明了诗人的胸怀与抱负,可以说是十分清楚地与题目相应合的。诗人的思维很是活跃,由此及彼,层层推进,最终阐述了自己的做人理念和生活原则。虽然如佛家思想有些消极,但是对于经历过多红尘俗事的诗人来说,一切都不可说,也无从说起,唯有一叹。

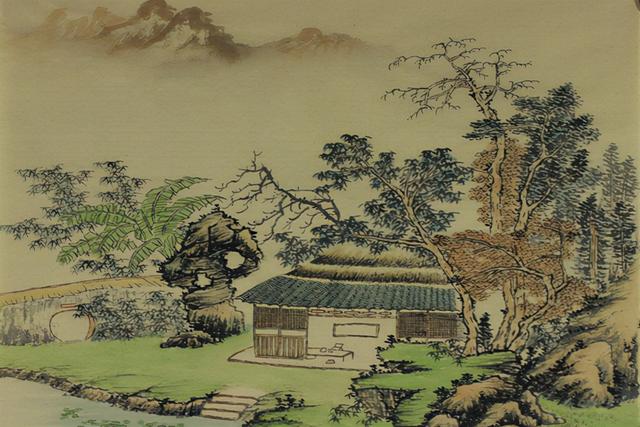

(图片来自网络,侵删)

,