第五计

趁火打劫

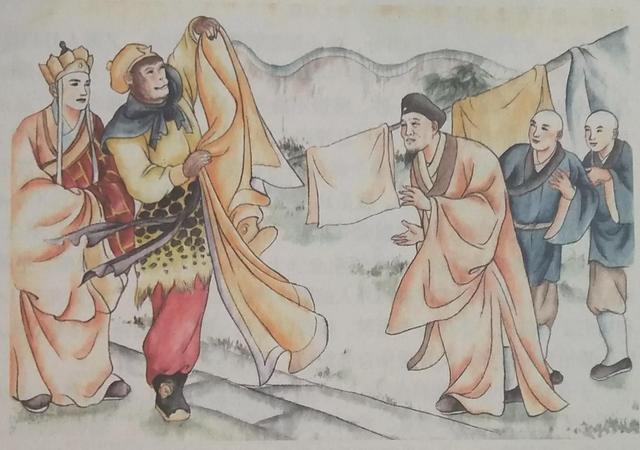

趁火打劫(孙悟空向方丈展示袈裟)

【介绍】

“趁火打劫”是三十六计中的第五计,原意是当敌方出现严重危机,就应趁机出击。

【原文】

敌之害大 就势取利,刚决柔也

【译文】

当敌人遇到危难时,就要趁势出兵夺取胜利。这是一个强大者果敢决断,抓住有利战机,制服敌人的谋略

【趁火打劫】

当敌方身处困境的时候,就要趁机进兵出击,将敌人制服。《孙子兵法·计篇》 云:“乱而取之。 ”唐 朝杜牧解释孙子此句 说:“敌有昏乱,可以乘而取之”。

【实用谋略】

《诸葛亮安居平五路》

《晋惠公伐秦》

《山海关之战》

【历史故事】

1.《诸葛亮安居平五路》

“趁火打劫”的特点,就是利用时机果断地打击对方。在施用此计时,一定要掌握时机,如果选择时机不对,那就不能取得成功。司马懿讨伐蜀国失败,就是一个很好的证明。

夷陵之战结束后,刘备率领残兵败将退守白帝城。蜀军在夷陵几乎全军覆没,刘备又愧又恨,竟一病不起。临终之前,他从成都召来诸葛亮等人,托付后事,随即病逝。诸葛亮立年幼的刘禅为帝,自己总领军国大事

刘备去世的消息传到了魏国,曹丕高兴不已,想来个趁火打劫,“乘其国中无主,起兵伐之”这时,司马懿向曹丕献上一计:“陛下可但修书一封,差使前往辽东鲜卑国,拜见国王轲比能,并以金帛贿赂他,请他率领辽西羌兵十万,从旱路攻取西平关;再修书一封,派遣使者前往南蛮之地,拜见蛮王孟获,请他起兵十万,攻打益州、永昌、牂牁、越惠四郡,以威胁西川的南面;再遣使前往吴国,与孙权修好,并以割地为条件,请求孙权起兵十万,攻打两川峡口,径取涪城;又可差使令降将孟达率领十万上庸兵,西攻汉中;然后命大将军曹真为大都督,领兵十万,由京兆径出阳平关取西川。”司马懿认为,在这五十万大军的夹击之下,即便诸葛亮有姜太公的军事才能,也无法抵挡。

曹丕听后,认为这是条妙计,便立即按计行事,联合东吴、南蛮、西番诸家,共起五路大军数十万人马,大举伐蜀

蜀国得到消息,朝野上下一片慌乱,后主刘禅不知该怎么办,只好向丞相诸葛亮请教退敌之策。然而,诸葛亮以“染病”为由闭门谢客,一连数天都不见人影,更不用说出面料理公务、应付危机了。刘禅又急召丞相人朝商议军务,丞相府的下人却回报说:“丞相生病了,无法出门。”刘禅急得团团转,忙派董允、杜琼两位大臣登门探病,实际上是去禀报军情,诸葛亮却避而不见。

刘掸无奈,只得事领百官亲自登门拜访。到了丞相府门口,刘禅让百官在外等候,自己独自走进相府中,却见诸葛亮“独倚竹杖,在小池边观鱼”。

刘禅站在后面看了很久,这才徐徐问道:“丞相无恙否?”诸葛亮回头一看,发现竟然是后主,慌忙弃杖,伏地谢罪。刘禅扶起他,询问为何一直待在府内,不肯出去理事。诸葛亮大笑,扶后主人内室坐定。告诉他五路大军伐蜀的事情,自己早有所闻,刚刚并不是在观鱼,而是在思考而且已经有了对策。

其实,诸葛亮之所以闭门不出,甚至连后主的宣召也不理会,一是为了冷静观察,沉着应对;二是为了保守军事机密。后主到来之前,诸葛亮早已暗中调遣兵马,驱退了羌王轲比能、蛮王孟获、叛将孟达、魏将曹真这四路大军。

原来,诸葛亮经过一番观察和分析,迅速制定出了退敌之策:轲比能所进犯的是西平关,而现在的蜀将马超祖上是西川人氏,一向深得羌人的拥戴,羌人把马超誉为“神威天将军”,诸葛亮便派使者送快信令马超紧守西平关,埋伏四路奇兵,每日轮换把守,以抗拒敌军;南蛮孟获引兵侵犯四郡,诸葛亮令人写快信派蜀将魏延带领一路军马在险要地段进进出出,以作为疑兵之计,南蛮兵只凭勇力作战,但是疑心重,如果看见疑兵,必然不敢进攻;至于孟达,诸葛亮知道其与蜀国大臣李严曾结拜为生死之交,诸葛亮回成都时,留下李严镇守永安宫,诸葛亮写了一封信,冒充李严的亲笔信,派人送给孟达,孟达见信后必然推病不出,不会率军进攻汉中;还有一路是魏军的嫡系,由曹真领兵侵犯阳平关,但阳平关地势险要,完全可以守住,诸葛亮调赵云引一支军队把守关隘,只镇守,不出战,曹真如果见蜀军不出战,时间久了就会自己退去,此路军也不必担忧。为防万一,诸葛亮还秘密抽调关兴、张苞二将,令其各带领三万人马,屯守于紧要之处,为各路救应。果然不出诸葛亮所料,以上四路军队,皆被蜀军击退。至于东吴这一路兵,诸葛亮也已经有了退敌之策,但尚需一名能言善辩之人,作为使臣前往东吴(施行这一计策)。刘禅听了,这才安下心来。百官之中,只有邓芝看出了诸葛亮的心思,于是诸葛亮上奏后主,请求派邓芝为使臣前往东吴游说孙权。经过邓芝的努力, 孙权终于答应撤军。这样,魏国的“趁火打劫”之计未能得逞。

当已方内部出现危机。敌人企图趁火打劫的时候,首先也是最重要的,是保持冷静的头脑,沉着分析形势、研究敌情,在稳住已方阵脚的前提下,方可妥善处理危机,化险为夷,反败为胜。

诸葛亮正是在危机四伏的情况下保持住头脑的冷静,所以他能敏锐地看到,曹魏、东吴、西番、南蛮和孟达诸家各自利益不同,各怀鬼胎,虽然军事力量很强,但结成的联盟犹如一盘散沙,然后针对他们的弱点“对症下药”,巧妙地分化瓦解各路敌军,使蜀汉转危为安,正是“运筹帷幄 之中,决胜千里之外”

2.《晋惠公伐秦》

趁火打劫虽然有利可图,却也很容易让人背上不仁不义之名,并因此陷人困境。

晋献公死后,晋国陷人混乱,正在梁地(今陕西韩城南)避难的晋公子夷吾向秦国许诺说:假使秦国可以护送自己回晋国,并帮助自己成为晋国国君,自己就把河西的五座城池割让给秦国。然而,在当上国君(即晋惠公)后,夷吾却反悔了,秦国为此非常生气。

晋惠公掌权没几年,晋国就发生了大饥荒,饥荒一直持续了五年,晋国的国力大受影响,国家粮库空虚,百姓民不聊生,四处逃难。晋惠公无奈,只得再次向秦国求援,希望秦国能帮助自己渡过难关。不料,秦国的国君秦穆公仍然对几年前晋惠公背约的事情耿耿于怀,他的第一反应便是拒绝。秦大夫公孙枝听说后,赶忙找到秦穆公,说:“当年是晋侯违背约定,晋国的百姓是无辜的。现在晋国的百姓正在受灾,我们应该援助他们。”秦穆公听了,改变了主意,答应了晋惠公的要求,晋国的百姓对秦国很是感激。

但秦穆公万万没有想到,第二年秦国也闹起了饥荒,秦国本来有足够的粮食可以抵御饥荒,只是这些粮食早在一年前就作为援助送给了晋国。一时间,秦国人心惶惶。秦穆公派人到晋国求援他想到秦国屡屡向晋国伸出援手,晋国不会对秦国的困难坐视不管,更何况这一年晋国粮食大丰收。

晋国的大臣韩简认为,晋国应当知恩图报,支援秦国,但大夫郤芮、虢射不仅反对帮助秦国还唆使晋惠公趁秦国闹大灾时联合梁国一起攻打秦国。晋惠公动了心,采纳了虢射等人的意见,整顿兵马大举攻秦。

晋国的背信弃义大大激怒了秦国,秦国国民上下一心奋勇抗晋。一开始,局势对秦国十分不利。激战中,秦穆公还险些被晋军俘虏,幸亏被山野土著救出。秦、晋两军在韩原展开大战(今陕西韩城西南),背负不义之名的晋军被杀得落花流水,晋惠公也成了秦人的俘虏。

晋惠公本想趁火打劫捞取利益,却没料到此举会让他陷人失道寡助的境地,他不仅没能从这场战争中获取好处,还被秦人俘获,自身难保。一想到晋惠公几次三番违背诺言,秦穆公就愤怒不已,打算将他杀死祭天。若不是秦穆公的夫人(即晋惠公的姐姐)及时阻止,晋惠公恐怕要死无全尸了。最后,秦国和晋国缔结了盟约,晋惠公也被送回了晋国

趁火打劫不但要选好时机,还要考虑天时、地利、人和等因素,否则就要像晋惠公那样“偷鸡不成蚀把米”了。

,