中秋节时,大人会给孩子们买个兔儿爷玩儿。每年一进农历八月,街头卖兔儿爷就成了一景。前面大街上很多店铺里都会把兔儿爷摆上柜台。

那兔儿爷长的模样都差不多,常见的多为二目直视,三瓣嘴禁闭,脸蛋上施淡淡的胭脂,俊秀中含威武,端庄中有稚气,活泼生动惹人喜爱。大的有3尺多高的,小的有两三寸的。兔儿爷都会头戴金盔,身披甲,背上插着令旗。兔儿爷身下骑着各种动物,有狮子、老虎、鹿、大象等,反正都是一般人骑不上的。人们传说这兔儿爷是玉兔的化身,所以好多人都喜欢。

人们为什么喜欢兔儿爷呢?据说有一年北京城里闹瘟疫,许多小孩都得了病,怎么治也治不好。眼看要到八月节了,全城人都被瘟疫闹得没了心情,谁还想着过节呀。月宫里的嫦娥看到了,就让身边的玉兔到北京城里,给孩子们治病。玉兔变成了一个少女,挨家挨户给孩子们看病。也不知她用了什么方法,只要她看过的孩子,等她一出门,转眼就活蹦乱跳的了。大家为了感谢玉兔,都送东西给她。可玉兔什么也不要,只是向别人借衣服穿。后来大家才猜到,玉兔向人们借衣服,是不想让人们认出她来,以便行动自由。每到一条胡同里,给那里的孩子看好病,她就向人家借一身衣服换上。

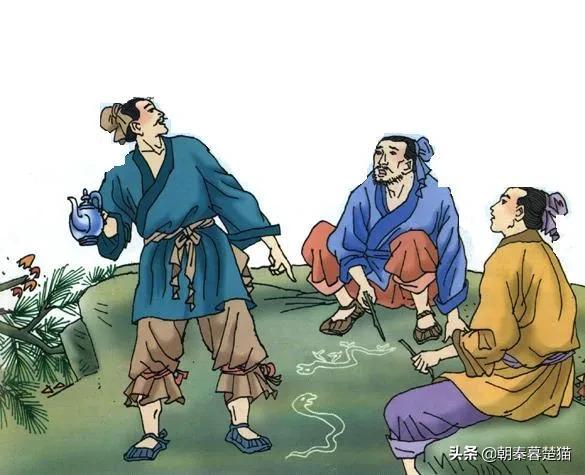

玉兔有时候打扮得像个卖油的,有时候又像个算命的;一会儿是男人装束,一会儿又是女人打扮。为了能给更多的人治病,玉兔还骑上狮子、老虎、大象、鹿这些一般人很少见的走兽,走遍了北京城的每一个角落。给京城的老百姓治好病后,玉兔该回月宫了,可大人、孩子都拉着她不让走。玉兔回月宫时,要从前门楼子上天,她就跟人们说:“你们和我一起到前门去玩吧,我要玩高兴了就不走了”。人们就都跟着玉兔到了前门。

这天正好是八月十五。前门大街上已摆了好多个卖兔儿爷的摊子,五牌楼那里的摊子最多,人走过去,满眼都是兔儿爷,大大小小,高高低低,好看极了。这么着,玉兔在摊子中间走着走着就被人们跟丢了。等大伙抬头一看,玉兔已经在前面楼子上了。

大家知道挽留不住,就叫小孩们齐声喊: “兔儿爷!兔儿爷!”在孩子们的喊声中,玉兔从前门楼子上天回了月宫。兔儿爷回天上了,要不是年年都下到凡间的。人们为了能时时看到兔儿爷,就用泥捏出兔首人身的样子,并画上好看的衣服,摆在房间里,带在身边,让她来保佑自己。兔儿爷实际上充当了孩子祭月活动中的神佛,祭拜结束后变成了孩子的玩具。

泥彩塑是以湿润、松软的黏土为主要原料,再添加一定比例的防裂物,混合拌匀后,随类赋色,制作而成的造型艺术品,在民间流传很广。做泥彩塑出名的,南有无锡惠山泥人,北有天津“泥人张”。

“泥人张”制作的泥彩塑所用材料相对简单,一块泥配上几件简单的工具就可以完成。但从制泥开始,就有很多独到的技艺。不到炉火纯青的地步,那块泥就很难在两只手中捏出活灵活现的兔儿爷来。

“泥人张”制作的泥彩塑虽经历岁月沧桑,却不损不裂,其主要原因在于使用的泥料是经过特殊加工处理的。泥料所用的黏土是取自天津西郊古河道地下1米的红色黏土,或北京门头沟地下沉积久远的胶泥。这些地方的黏土含沙量适中,可塑性好。使用前要对采集的泥料进行过滤。过滤时要挖制相连的一高一矮两个池子,将黏土放入高池内,注入水将土搅拌成泥浆,使浆水通过高池与矮池底部相连的铁丝网的孔洞缓缓流入矮池。矮池中沉淀的泥浆经过晾晒,取上层黏土进一步加工成坯。

泥坯在使用前还需要打制。将一定量的黏土放在一条青石板上,用一木槌反复砸制,一边砸一边加入棉絮,直到将成比例的棉絮全部砸进胶泥内,使胶泥与棉絮自然掺融。打制好的胶泥掰开时,可以看到均匀的棉丝。这样的泥称为熟泥,用其捏塑作品不会开裂,塑性极好。

老北京城里的民间泥塑一般分为三等。三等的叫“锣活儿”,就是打着锣走街串巷,以物换物的那种最为粗糙简陋的泥活;二等的比“锣活儿”细致一些,叫“二细”;一等的就是“泥人张”彩塑这样的精品了。

2021年,泥塑(北京泥人张)入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

本文节选自《技艺巧夺天工》

,