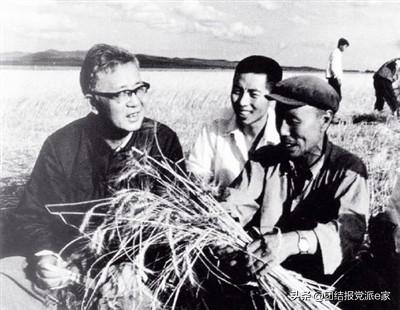

华罗庚教授(左一)在全国推广“双法”。

华罗庚(1910-1985),江苏金坛人,是中国共产党的优秀党员,中国民主同盟卓越的领导人,杰出的科学家、教育家和社会活动家。被誉为“中国现代数学之父”“卓越的人民数学家”,被列为“芝加哥科学技术博物馆中当今世界88位数学伟人之一”。中国科学院院士、美国科学院国外院士、第三世界科学院院士,荣获国家自然科学奖一等奖、陈嘉庚物质科学奖。

初中毕业的数学大师

华罗庚幼时爱动脑筋,因思考问题过于专心常被同学们戏称为“罗呆子”。进入初中后,数学才能逐渐显现。初中毕业后,曾入上海中华职业学校学习,因拿不出学费而中途退学,一生只有一张初中文凭。

退学后的华罗庚并未停止学习,他开始每天长达10小时的自学,用5年时间完成了高中和大学低年级全部数学课程。1928年,不幸染上伤寒,在妻子的照料下挽回了生命,但左腿落下残疾。

20岁时,华罗庚在《科学》上发表了关于代数方程式解法的文章,轰动数学界,因此被清华大学请去工作。从1931年开始,华罗庚在清华大学一边工作一边学习,用一年半的时间完成了数学系全部课程的学习。华罗庚还自学英文、法文、德文,在国外杂志上发表三篇论文后被破格聘为助教。华罗庚非常勤奋,他曾说,人家花一个小时做的事情,学的东西,我要花两个小时来做,过了相当长的一段时间以后,情况就不一样了。人家一个小时做的事情,我20分钟就可以做出来,就因为前面打下了足够的功夫。钱伟长曾谈过华罗庚在清华大学工作学习的一个小例子。钱伟长说自己在清华大学读书时每天早晨五点起床,以为自己是全校最勤奋的,但过了一段时间,他发现华罗庚每天早晨四点半就开始学习了。

1936年,华罗庚被保送至英国剑桥大学进修,进修两年期间发表10余篇论文,受到国际数学界的赞赏。1938年,华罗庚回国受聘为西南联合大学教授。在昆明郊外的一间牛棚似的小阁楼里,华罗庚写出《堆垒素数论》,先后被译为俄、匈、日、德、英文出版,成为20世纪经典数论著作之一。在西南联大期间,华罗庚与闻一多是邻居也是好友,闻一多被枪杀后,他感到国内难以工作,这才选择去了美国。1946年华罗庚应普林斯顿大学邀请前往美国讲学,1948年被美国伊利诺伊大学聘为终身教授。

新中国成立后,华罗庚放弃美国优渥生活条件返回祖国,从事数学研究工作,并取得辉煌成果。1956年,他的著作《多复变数函数论中的典型域的调和分析》获第一届国家自然科学一等奖。

华罗庚是中国解析数论、典型群、矩阵几何学、自守函数论与多复变函数论等许多领域研究的创始人与开拓者。在解决高斯完整三角和的估计难题、华林和塔里问题改进、一维射影几何基本定理证明、近代数论方法应用研究等方面获出色成果。华罗庚关于完整三角和的研究被国际数学界称为“华氏定理”,他与数学家王元提出的多重积分近似计算方法被国际誉为“华—王方法”。华罗庚还发起创建了计算机技术研究所,是我国最早主张研发电子计算机的科学家之一。

华罗庚一生发表学术论文150多篇,10部专著(其中8部在国外出版,有些被译成俄、日、德、匈、英国文字),还出版了10余部科学普及作品。

华罗庚在从事科学研究的过程中逐渐形成自己独到的治学思想,如“聪明在于积累,天才在于勤奋”“由薄到厚,由厚到薄”“由博返约”“弄斧到班门”等脍炙人口的名言即是其治学思想的有力体现。20世纪70年代末,华罗庚提出“早发表、晚评价”“努力在我,评价在人”的观点,希望在基础研究管理中,要积极创造更多条件,让成果尽快顺利发表,而不要过早地给予肯定和否定,至今仍有现实意义。

“培养中国的学生”

华罗庚曾回忆说:“我在外国培养学生,培养的是外国学生,我希望回国培养中国的学生。”1950年,华罗庚到达北京,担任清华大学数学系主任,中国科学院数学所所长。华罗庚的小女儿华密曾说:“当时,数学所和我家离得很近,我感觉数学所和我家好像没有区别,我家几乎每天都有学生来讨论数学问题。”

华罗庚培养了一大批学生,其中的王元、万哲先、陆启铿、陈景润等人都先后当选为中国科学院院士。如陈景润,厦门大学数学系毕业后分配到北京四中教书,因口齿不清,被拒绝上讲台上课,只可批改作业,后被“停职回乡养病”,调回厦门大学任资料员。陈景润对数论痴迷,认真学习华罗庚的《堆垒素数论》,并发现其中有一些地方可以改进。陈景润将改进结果寄给华罗庚,受到赏识,曾被华罗庚邀请参加全国数学论文报告会。1957年,华罗庚将陈景润调到数学研究所工作,成就了一代数学奇才。

华罗庚非常重视对青年人才的培养。1956年,华罗庚写了一封给青年人的信——《向科学堡垒进攻的青年们》。其中有言:“我爱你们胜过我自己,因为我知道你们是从我们手里接过火炬向科学挺进的新生力量,特别是在祖国正在进入社会主义社会的今天,当我们想到,我们今天科学工作远不足以应付祖国需要的情况的时候,我恨不得把所有的知识,虽然很不多的知识——在一夕间都传递给你们,我也恨不能把所有的经验,如果有一些的话——都倾吐给你们。”

1958年,华罗庚担任中国科技大学副校长兼应用数学系主任,华罗庚培养学生和上课都非常认真。如1958年11月,华罗庚正常给学生上课时,有《人民画报》记者采访拍照,华罗庚还是气定神闲,很自然,该讲什么就讲什么。后来华罗庚问王元,这节课上得怎么样?王元说没有上好。华罗庚便说,那重讲。这也可以看出华罗庚对课堂教学的重视和认真态度。

对于青年学生的培养,华罗庚还注重方式方法。比如他曾说,如果有学生向你提问题的时候,你要跟学生一起来做。而不是把学生的问题拿回去,经过晚上的解答,第二天把漂亮、完整的答案呈现给学生。他说跟学生一起做,学生就会发现,原来老师或者专家也不是天才,拿到问题后也不是一下子脑子里就有完整、漂亮的答案,惶恐、无处下手、曲折等种种情况都可能发生。老师和专家照样会有遇到曲折、障碍、困难的地方,何况学生自己。

不仅对于高等教育和专门人才的培养,华罗庚还为中学生的数学科外教育作出重大贡献。从20世纪50年代开始,华罗庚就倡导在中国举办中学生数学竞赛,北京、上海等城市率先举办,华罗庚都是亲力亲为。华罗庚写了一系列深入浅出的数学科普读物,如《从杨辉三角谈起》《从孙子的神奇妙算谈起》《谈谈与蜂房结构有关的数学问题》《三分角问题》等,这些小册子,激发了一大批青年学生学习数学的热情。

1978年,华罗庚作为中国科学院副院长,以全国数学竞赛委员会主任身份领导和组织了改革开放以来首届全国中学生数学竞赛,来自全国8省市的20余万学生参加竞赛,华罗庚在首都剧场亲自为中学生作辅导报告,亲自主持出题,并亲临决赛考场。竞赛结束后,华罗庚还写了《全国中学数学竞赛题解》,以促进数学教育的普及。

投身祖国建设和发展事业

华罗庚是第一、二、三、四、五、六届全国人民代表大会常务委员会委员。1952年9月加入中国民主同盟,是民盟第二、三届中央常委,第四、五届民盟中央副主席。

新中国一成立,报效祖国的赤子之心使他毫不犹豫的选择回国,在归国途中,华罗庚写了《致中国全体留美学生的公开信》,真情的呼唤:“为了抉择真理,我们应当回去;为了国家民族,我们应当回去;为了为人民服务,我们应当回去;就是为了个人出路,也应当早日回去,建立我们工作的基础,投身我国数学科学研究事业。为我们伟大祖国的建设和发展而奋斗。”华罗庚作为一个组织者做了大量动员工作,促成了一批海外学者回国。

华罗庚在数学理论研究方面是世界一流的科学家,在应用数学方面也取得了世界瞩目的成就。在继续科学研究的同时,华罗庚还尝试将理论和实践相结合,以科研服务于实践。经过一段时间的努力,华罗庚发现数学中的统筹法和优选法能够比较普遍的应用于工农业等生产实践。

从1960年开始,历时20多年,华罗庚在工农业等生产实践中推广统筹法和优选法,并用深入浅出的语言编写了《统筹方法平话及补充》《优选法平话及其补充》,使一般工程技术人员,甚至是工人都能读懂。为推广“双法”,华罗庚拖着病残之躯,足迹遍及20余个省、自治区、直辖市,到工厂、矿山、油田、农村等进行演讲,指导他们将“双法”用于生产,取得诸多成果,产生了重大效益,在国内外引起重大反响。

华罗庚曾以泡茶作比喻解释统筹法,泡茶要烧水、洗茶杯、泡茶,如果按照顺序做下来比较耗时。所以,你先烧水,然后洗茶杯,然后泡茶,这样比较节省时间。1964年,华罗庚曾给毛泽东写信,汇报他在西南三线搞统筹法试点工作情况,毛泽东回信说:“华罗庚同志:你现在奋发有为,不为个人而为人民服务,十分欢迎。”

华罗庚为在全国各地推广“双法”,不顾家庭和个人身体健康。华罗庚的夫人多次抱怨他不注意自己的身体,不顾家庭状况,两手一抱拳,说声“拜托、拜托”,便到外地工作数月。1975年,华罗庚在哈尔滨推广“双法”时突发心肌梗塞,但他并未停止,仍继续奔波从事推广事业。那时候,华罗庚每次出门,必带氧气袋,身体感觉不适,就吸吸氧气。

从20世纪70年代中期开始,华罗庚指导学生从事以解决实际问题为目标的研究。如工业产品(如电力变压器)优化设计、军用飞机部件优化设计、两淮煤矿管理决策、大庆油田地面工程优化改造、准格尔露天煤矿煤电运输优化设计等等,取得了重大经济效益和社会效益,开辟了应用数学的新方向。

在生命的最后时光里,华罗庚几乎把全部精力投入到推广应用数学方法的工作中,为祖国建设尽自己的力量,鞠躬尽瘁死而后已。

1985年,华罗庚应邀到日本东京大学作题为“在中国普及数学方法的若干个人体会”的演讲,先用中文,后改为英文演讲,日本学者被其精彩演讲深深吸引,原定45分钟的报告在经久不息的掌声中被延长到一个多小时。当他满头大汗结束演讲时,突发心脏病不幸逝世。他用行动践行了自己的诺言:“最大的希望就是工作到生命的最后一刻。”

早在1980年,华罗庚即立有遗嘱,其主要内容有:(1)死后丧事从简,骨灰撒到家乡金坛县的洮湖中;(2)我国底子薄、基础差,要提倡多干实事、有益的事,少说空话、大话;(3)发展数学,花钱不多,收益很大,应该多加扶持;(4)死后,所收藏的图书及期刊赠送给数学所图书馆。从遗嘱中也可看出华罗庚的爱国情怀和对数学的热爱,并希望后人能够继承下去,把中国的数学事业搞好,把祖国建设得更好。

“为我们伟大祖国的建设和发展而奋斗。”这就是华罗庚对祖国一生的诺言和践行。正如20世纪80年代初美国《科学》上的一篇文章所说:“他,就是华罗庚,形成了中国的数学。他与祖国共患难,同甘苦,赢得了广大中国人民的崇敬”。(杜恩义)

,