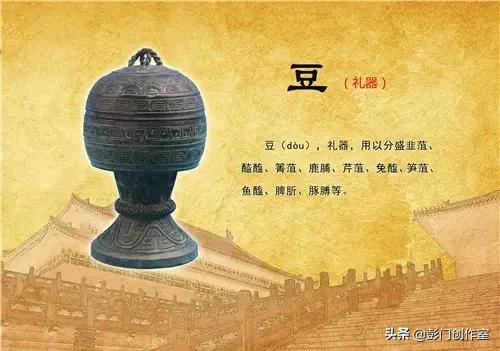

在孔庙的祭祀活动中,有一种重要的礼器不能不提,这就是“豆”。

豆是古代盛食的器具,如同现在碗的作用一样,专门盛放肉酱、腌菜等食物。最早出现的豆,是陶制的。在新时期晚期的遗址和墓葬中每有出土。陶豆的形状,很像如今的高足盘,盘下有柄,柄连圈足。早期的豆,是盛黍稷用的,应是饭碗。到商代,开始有了铜豆。西周时期的铜豆,器形仍类似陶豆,盛食的盘浅腹大口,无盖无耳。盘上或柄上铭文中有铺、甫和等字,都是铜豆的别称。此外,用木、竹制作和土烧的豆,也有专称。《尔雅·释豆》称:“木豆谓之豆(梪),竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。”

豆也是重要的礼器,祭祀和飨宴时,都用来盛食。《周礼·醢人》:“醢人,掌四豆之实。朝事之豆,其实韭菹,醓醢。”《诗经·生民》:“卯盛于豆。”《传》:“豆,荐菹醢也。”菹,就是咸菜、酸菜之类。醓就是肉酱之类。

作为礼器,豆常以偶数组合使用,固有“鼎俎奇而笾豆偶”的说法,但也有使用奇数组合的。用豆之数,《周礼·掌客》载:“凡诸侯之礼,上公豆四十,侯伯豆三十有二,子男二十有四。”《礼记·礼器》载:“礼有以多为贵者,……天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”《乡饮酒义》:“乡饮酒之礼,……六十者三豆,七十者四豆,八十者五豆,九十者六豆,所以明养老也。”

1973年到1976年间,考古工作者在湖北江陵县九店乡两台村境内的两台山,发掘了500多座战国时代的楚国墓葬,获得了各类随葬品4000多件,其中一件彩漆鸳鸯木雕豆,属于这批文物的上品,具有很高的艺术价值。这件豆通高25.5厘米,由盘、柄、座三部分组成,盘深5厘米,座高4.4厘米,柄径3.5厘米。柄和座一木刻成,柄上端凿榫头与盘部卯眼相接。豆盘较深,盖凸起,柄座上彩绘工整,对称的三角形云纹和卷云纹显得庄重而沉稳。最巧妙处是盖与盘合为一体,被雕成一只鸳鸯,头、身、翅、尾镌刻得惟妙惟肖。鸳鸯敛翅卷足,神态安详,稚拙可爱。

孔庙祭孔用的豆,均为铜豆。用以分盛韭菹、醓醢、箐菹、鹿脯、芹菹、兔醢、笋菹、鱼醢、脾肵、豚膊。可以看出,豆内所盛的这些食品,多为菹齑类菜肴。

菹齑是一种古老菜肴。此名在今日语言中几近消失,而它所代表的,业已分化的种种菜肴却还存在,和我们日常饮食密切相关。作为古代腌渍品,菹齑的形制自有它的特征。段玉裁《说文解字注》曰:“齑菹皆本菜称,用为肉称也。”可知,初为菜类,后扩展至肉类。菹齑之作,始于上古。相传黄帝作菹,少昊作齑。至宗周,天子祭祀、宾享、供馔有“七菹”、“五齑”之说。七菹,为韭菹、箐(蔓菁)菹、茆(荇菜)菹、葵(冬葵)菹、芹菹、菭(小竹笋)菹、笋(大竹笋)菹;五齑,为昌本(菖蒲根齑)、脾肵(牛胃齑)、蜃(蛤蜊齑)、豚拍(猪肩齑)、深蒲(香蒲根齑)。七菹皆菜无肉,五齑菜肉相兼,故菹齑于菜肉皆得称之,即郑玄所谓“齑菹之称,菜肉通。”

先秦虽有“七菹”、“五齑”之名,然做法载缺,仅存梗概。至南北朝时,始见系统详备之制作工艺。《齐民要术》设《作菹藏生菜法》一节,专述菜菹之制;设《菹绿》一节,专述肉菹之制。计前节菜菹,有咸菹、淡菹、汤菹、酢菹、藏瓜、密姜等近10种,涉及菜类有葵、菘(白菜)、蔓菁、蜀芥、越瓜、冬瓜、苦笋、紫菜、胡芹、萝卜、姜、木耳、荇菜等20余种。此外,果菹开始出现,“梨菹”的制法记载下来。计后节肉菹,有白菹、菹肖、蝉脯菹、绿肉菹、白瀹豚、酸豚等6种,涉及肉类有鹅、鸭、鸡、羊、鹿、猪、豚、蝉等8种。

祭孔用的菜肴,在制作时,除了用盐外,还要加入调味辅料,如醋、姜、椒、茴香、葱白等。《周礼·天官·醢人》郑玄注:“凡醯酱所合。”醯,即今之醋,古字作“酢”,亦称“苦酒”。加入姜、椒、茴香、葱白等,是“取其香气”、“辛辣”、“甜美”。

韭菹,韭就是韭菜。多年生草本植物,叶子细长而扁,花白色,是常见蔬菜。《南史·周顒传》:“文惠太子文顒:‘菜食何味最佳?’顒曰:‘春初早韭,秋末晚菘。’”杜甫《赠卫八处士》诗:“夜雨剪春韭,新炊间黄粱。”关于韭菹的制做方法,《圣门礼志》说:“用肥嫩生韭,切去本末,取中一段,以盐渍之,实豆内。”

醓醢,即肉酱。《诗经·大雅·荇苇》:“醓醢以荐。”制作醓醢,是“用猪膂肉切小方块,加油、盐、姜、椒、茴香、葱白拌肉煮熟,以香为度,实豆内。”

箐菹,箐,即蔓菁,又叫芜菁,一种二年生草本植物,块根可食。《吕氏春秋·本味》:“云梦之芹,具区之菁。”史游《急就篇》:“老箐蘘荷冬日藏。”箐菹的做法是“用择过菁菜以汤芼之,切小段加盐、姜、油、醋调和,实豆内。”

鹿脯,即鹿肉。鹿是一种哺乳动物,四肢细长,尾巴短,一般雄鹿头上有角,毛多是褐色,身上有花斑。《诗经·小雅·鹿鸣》:“呦呦鹿鸣,食野之苹。”鹿脯的制作方法是:“用肥美的鹿肉加盐、酱、姜、椒煮熟,切为小块,临时再加蒜卤炒之。”

芹菹,芹,即芹菜。一年生活二年生草本植物,羽状复叶,小叶卵形,叶柄肥大,绿色或白色,花绿白色,果实扁圆形,是常见的蔬菜。《诗经·鲁颂·泮水》:“思乐泮水,薄采其芹。”杜甫《徐步》诗:“芹泥随燕嘴,蕊粉上蜂须。”芹菹的制作方法相对简单些,是“用洁净生芹切作长段,不加作料。”

兔醢,用兔肉做成的肉酱。兔是一种哺乳动物,头部略像鼠,耳大,上唇中间分裂,尾短而向上翘,前肢比后肢短,善于跳跃,跑得很快。肉可以吃,毛皮可以制衣物。《战国策·齐策》:“狡兔有三窟,仅得兔其死耳。”《史记·淮阴侯列传》:“狡兔死,良狗烹;高鸟死,良弓藏;敌国破,谋臣亡。”傅咸《拟天问》:“月中何有?玉兔捣药。”兔醢的制作方法与醓醢相同:用活兔肉碎切,加油、盐、姜、椒、茴香、葱白拌肉煮熟,以香为度,实豆内。

笋菹,笋,即竹笋。竹子的嫩芽,味鲜美,可以做菜。杜甫《三绝句》之三:“无数春笋满林生,柴门密掩断人行。”周邦彦《浣溪沙》词:“新笋已成堂下竹,落花都上燕巢泥。”陆游《天竺晓行》诗:“笋舆咿轧水云间。”关于笋菹的制作方法,《圣门礼志》说:“用洁净干笋盐水煮过,切方片,加盐、姜、油、醋调,实豆内。”

鱼醢,用鱼肉做成的鱼酱。鱼是生活在水中的脊椎动物,有鳞和鳍,用腮呼吸。种类很多,大部分可供食用。《孟子·告子上》:“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也,二者不可兼得,舍鱼而取熊掌者也。”《三国志·蜀志·诸葛亮传》:“先生解之曰:‘孤之有孔明,犹鱼之有水也。’”古乐府《饮马长城窟行》:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”制作鱼醢,必须用活鱼,将新鲜鱼肉碎切,加油、盐、姜、椒、茴香、葱白拌肉煮熟,以香为度,实豆内。

脾肵,即牛羊胃等动物内脏。《周礼·天官·醢人》:“其实葵菹、贏醢、脾肵。”郑玄注引郑司农云:“脾肵,牛百叶也。”有关脾肵的制作方法,《圣门礼志》有详细的规定:“用牛羊肚子、百叶刷去里皮,切做细修,沸汤焯过,加油、盐、醋、姜、酱、葱、酒拌匀,再炒,以香为度,实豆内。”

豚膊。豚,指小猪;膊,肩膀。豚膊,即猪的肩膊肉。《圣门礼志》说:“豚膊,用猪肩膊的肉,取大方块,抹以油、酱、盐、蜜、醋、酒蒸熟,实豆内。”

作者:孟继新 巩磊

,