欢迎戳右上方加关注!每天上午准时与您分享优质文章~本文共计1187字,阅读仅需3分钟~

宋 范仲淹 楷书道服赞卷(文同题跋) 故宫博物院藏

文苏两人年纪虽相差十多岁,然意气相投,交谊甚笃,唱和频繁。今人谈及文同,往往先想到他的墨竹。虽文同善画墨竹之名,振于当时,响彻后世,然苏轼却道:

与可之文,其德之糟粕;与可之诗,其文之毫末。诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。其诗与文,好者益寡。有好其德如好其画者乎?悲夫!

宋 西楼苏帖 天津博物馆藏

在苏轼眼中,文同最贵重的是“德”。德在此处,必然是指德行品操,但“德”字本身也有合乎天道、顺应自然的意思。苏轼说文同“其身与竹化”,应是“德”最好的体现了。文同“朝与竹乎为游,暮与竹乎为朋,饮食乎竹间,偃息乎竹阴。观竹之变也多矣。”他与竹为友,日日俯仰林中之烟云,呼吸吐纳间,竹的操挺之姿、虚怀之德都潜化进他的心里。自然与人心相契,竹与文同“物我无间”。此时,竹与君子的关系比唐人“比德于竹”又更近了一步。

宋~清 文同(传) 苏轼(传)等 六君子图卷(局部) 上海博物馆藏

文同的故乡在四川,川蜀之地的竹子尤为特别,簇簇丛丛,叶阔竿长,不见结顶,遮天蔽日,生长之势用凶猛形容亦不为过。文同曾在故乡建“墨君堂”,并自比王子猷的居室。墨君就是墨竹,文同“嗜竹种复画”,以“墨君”名其室。

宋~清 文同(传) 苏轼(传)等 六君子图卷(局部) 上海博物馆藏

可惜的是,文同的墨竹作品,早在元代就已鲜见,且真伪难辨。历经近千年,今天公认为他传世墨竹真迹的是收藏于台北故宫博物院的一幅《墨竹图》。关于这幅倒垂竹的研究文章很多,涵盖面也广,涉及气韵、技法、流传等各个方面,在此不做赘述。文同传世书法墨迹仅见跋范仲淹《道服赞》,萧萧数行,落落从容,笔墨散漫而不怠,结字清奇而可爱。都说“画如其人”“见字如面”,由文同之书画可见苏轼言辞之恳切:

孰能惇德秉义,如与可之和而正乎?孰能养民厚俗,如与可之宽而明乎?孰能为诗与楚词,如与可之婉而清乎?孰能齐宠辱,忘得丧,如与可之安而轻乎?

元 李衎 双钩竹图轴 故宫博物院藏

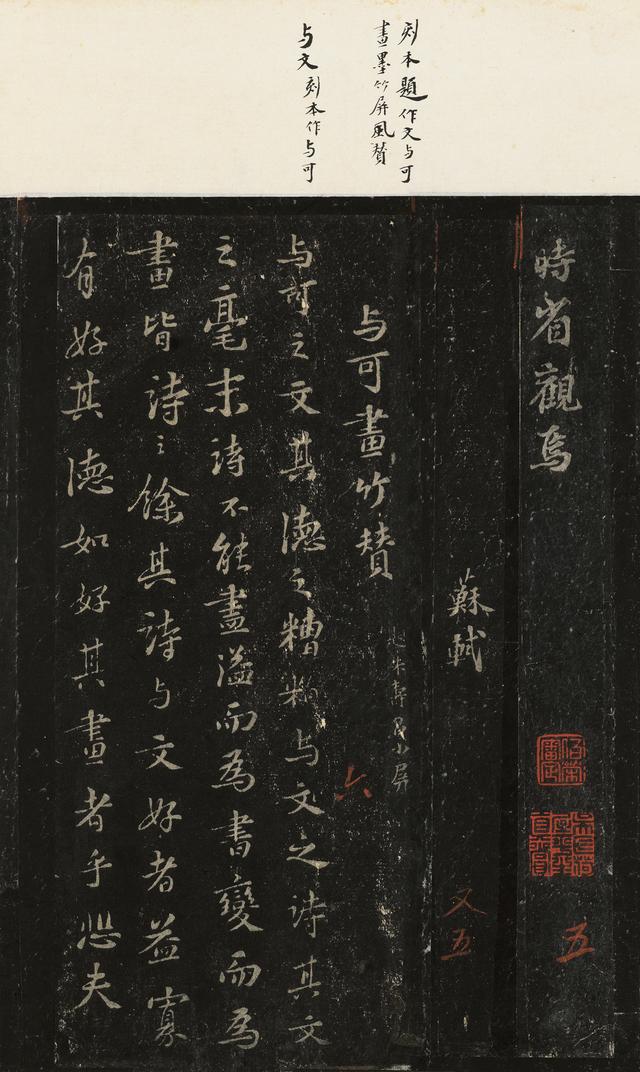

苏轼的传世墨迹数量相较文同更多,然与文同有关的多存于拓本《西楼苏帖》中。宋人热衷读碑刻石,宋人汪应辰搜集苏轼书法,集成《西楼苏帖》。该帖宋刻宋拓,与原迹相差无几,三十卷全帙,目前仅见六册(天津博物馆藏五册、北京市文物公司藏一册),幸《与可画竹赞》《净因院文与可画墨竹枯木记》《文与可字说》《祭文与可文二首》等文皆有留存。其中包含了文苏两人关于墨竹的认识与体会,是极为珍贵的研究资料。

元 赵孟頫 兰石图轴 上海博物馆藏

文同在墨竹史上的影响力,和苏轼的赞颂推动关系极大。有一学者曾论:苏轼的墨竹得益于文同,但文同的墨竹亦离不开苏轼的褒扬。而苏轼在推广文同墨竹的同时,实际上是传播了自己的思想。在后世人心中,苏轼几乎成为和陶渊明相类似的抽象的文人偶像,所谓文同墨竹对后世的影响,很大一部分体现的是苏轼的思想。但是由于苏轼墨竹源自文同,后人画竹即使实际上受到苏轼的影响,却常被认为是师法文同。这个论述很是恰当。后世画家有的甚至没有见过文苏作品,但仍在画上自题仿湖州、学东坡。因此,相较于绘画实技,他们传承更多的是文苏的思想精神。

原文作者:谢佳玲

原文来源:《收藏家》2018年12月刊《千载竹君—文同苏轼影响下的文人墨竹》

(因篇幅限制,原文有删减)

想了解更多收藏信息,欢迎下载【收藏家APP】,关注【收藏家】官方微信公众号&微博&头条号更多精彩内容等着你!

,