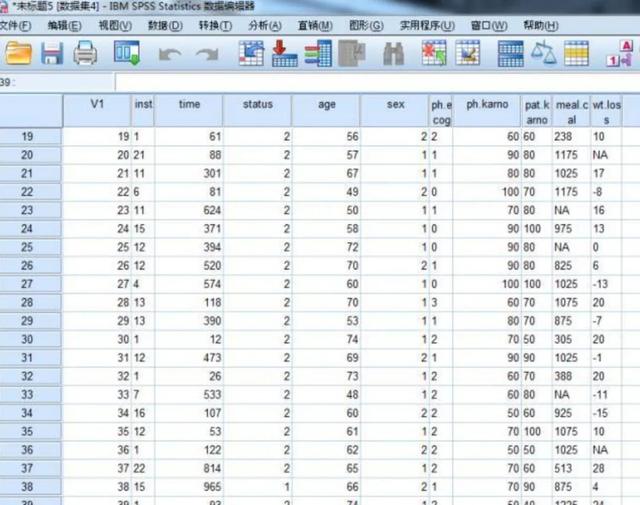

葡萄架式在吐鲁番地区的演变及应用

罗 燕

葡萄在吐鲁番地区有着 2000 多年的种植历史,已成为鄯善县重要的传统支柱产业。近年来为全面提升葡萄果品品质,有效降低劳务用工成本,促进农民持续增收,吐鲁番地区全面推广葡萄标准化生产管理技术,而实施架式改造是实现葡萄标准化生产管理、有效降低劳动支出的关键举措。架改后,通过“三改、两控、一优化”标准化管理技术,葡萄果品品质、商品率、经济效益得以进一步提升。因此,笔者根据长期从业经验,围绕架式改造在吐鲁番地区的发展历程及技术推广,总结出实施葡架改后的几点优势,便于在生产中运用。

1 葡萄架式改造发展历程

鄯善县已成为我国葡萄栽培历史最长、面积最大、品质最为优良的葡萄集中产区之一。在悠久的种植历史中,鄯善县葡萄棚架主要经历了以下三个发展阶段。

第一阶段:1990 年开始搭建小棚架,实现了葡萄由伏地生长的传统模式向架面管理的过渡,大幅提高了葡萄产量。

第二阶段:2009 年开始,加大架式改造力度,改建小棚架,提高葡萄架面高度,主要解决农民“弯腰”劳动的问题,葡萄产量和品质有了进一步的提高。

第三阶段:2012 年以来,鄯善县深入贯彻落市委、县委(扩大)会议精神,在多方考察调研的基础上,根据吐鲁番市林果中心制定的《吐鲁番市葡萄架式改造(符合机械化作业要求)技术要点》,对鄯善县葡萄架式改造模式、架面高度、宽度等提出了具体要求,同时重点推广“三改、两控、一优化”技术措施,逐步扩大葡萄标准化生产示范基地建设规模,农民日常管理的劳动强度大大减轻,施肥、打药、埋土等机械化水平明显提高。

2 鄯善县葡萄架式改造技术标准

2.1 改造标准

(1)小棚架:根柱必须提高到 1.7 米以上,梢柱提高到 1.9 米以上。

(2)水平架:整体架面抬高至 1.7~1.8 米。

(3)双面三角架:两侧根柱抬高至 1.7 米,中间梢柱抬高至 1.9 米以上。

2.2 改造原则

(1)以确保机械能够进入园内进行作业。

(2)根据农机部门机械的操作特性,要求根柱与葡萄主根中心距离为 60~80 厘米。

(3)立柱高度以地上部分(机械操作面)高度为准。

(4)改造后架面要整齐、美观、规范,架下地面要平整、保持整洁,结合改园预留机械进出口。

(5)因地制宜,适地适架,以降低成本为原则,各地可结合实际选择改造材料;确保改造后架面牢固、耐用。

2.3 改造方法

(1)行距小于或等于 4.5 米的小棚架:将根柱、梢柱均挪至葡萄栽种沟内或两侧。

(2)原有架式高度范围为梢柱在 1.7 米以下、根柱在 1.5 米以下及木质立柱的架面:必须更换全部水泥立柱和横架杆,进行重新改造,达到标准高度,并实现机械化作业 。

(3)原有架式高度范围为梢柱在 1.7~1.79 米、根柱在 1.5~1.59 米的架面:利用原有架材,更换部分水泥立柱和横架杆进行改造,达到标准高度,并实现机械化作业(如原有梢柱可改造为根柱,部分横架杆可再利用)。

(4)水平架:更换或抬高、加高原有根柱,使整个架面高度达到 1.7~1.8 米。

(5)行距在 4.5~7 米三角形双面架:在利用原有架材的基础上,更换部分水泥立柱和横架杆进行改造,使两侧根柱高度抬高至 1.7 米,中间梢柱抬高至1.9 米的标准高度,并实现机械化作业(图 1、图 2)。

图1 架式改造后的葡萄园

图2 架改后的葡萄园便于开展病虫害防治工作

3 架式改造技术推广措施

3.1 以葡萄标准化生产基地建设为依托,加大技术推广力度

近年来,鄯善县始终坚持以各类标准化示范基地建设为依托,全面推进架式改造及标准化生产技术的推广(图 3)。通过制定标准化技术方案及建立示范基地领导负责、县乡两级技术骨干跟踪指导、农民日常管理的长效机制,严格各个生产环节技术标准及具体要求,确保标准化种植技术落实、落细、落地;同时,鄯善县还以示范基地为阵地基础,在葡萄生长管理各关键节点广泛开展形式多样、内容丰富的技术培训,充分发挥示范基地的辐射、带动作用,逐步引导农民转变思想,全面提升专业技术水平。目前,全县推广实施葡萄架式改造面积达 10 万亩,初步实现了葡萄从重产量向重质量的转型。

3.2 持续做好技术指导与科技培训工作

近年来,鄯善县紧密围绕林果业生产的关键技术环节,以县、乡、村三级技术队伍为依托,不断加大技术服务力度;同时,采取有力措施,以“百千万林果科技进万家”、 “冬季攻势”等活动为契机,广泛在各乡镇大规模、大范围开展实用、实效、通俗易懂的林果科技培训,提高实用技能水平,确保做到一户一个明白人。

4 实施架式改造的几点优势

4.1 机械化开墩省人工

长期以来,鄯善县的葡萄种植采用低矮、狭小的棚架,农民劳动强度大,尤其是在每年春季葡萄开墩用工高峰期,劳动力短缺问题较为突出,加之近两年来,由于受大环境的影响,从南疆等外地来鄯务工的人员大幅减少,用工需求与现有劳动力不相匹配的问题尤为突出。但随着架式改造不断推进,开展机械化作业的面积越来越大,使得农民“弯腰”劳动难题得以逐渐解决,用工压力大大缓解 [2-3] 。据统计,人工开墩效率为 3 人/天/亩,机械开墩效率为 1 人/天/亩,以开墩 1 亩地为例,每亩地节省人工 2 人。

4.2 机械化开墩省时间

以前,在春季开墩期,鄯善县农民通常会在入春时开大土、气温上升时再开小土的方式进行开墩,用拉长劳动周期的方法,来缓解劳动力短缺、劳动量大的困难。但吐鲁番地区春季气候不稳定,经常会在早春出现大风、霜冻等恶劣天气,造成葡萄不同程度的受灾,不能适时出土是春季开墩很大的问题。大力推广架式改造后,机械开墩的应用,解决了适时出土这个大难题。现在,鄯善的农民可以在最佳时间快速完成开墩任务,不必在为提前开土担心葡萄受灾。以 1 人开墩 1 亩地为例,人工开墩需要 2 天时间,机械开墩仅需要半天时间,大大缩短了开墩时间,提高了工作效率。

4.3 机械化开墩省工钱

架式改造后,葡萄整体架面得以抬高,便于农机具进出作业,能正常开展机械埋土、喷药、开墩、埋墩、转运等葡萄田间管理作业,农民日常管理的劳动强度大大减轻,随之劳务支出也大大降低。尤其近两年,在大环境的影响下,人口流动性较小,随着供需关系间的不平衡,劳务用工工资还在上涨。以开墩 1 亩地为例,人工开墩需 700 元,机械开墩只需400 元,每亩可节省 300 元。

4.4 病虫害发生程度有所降低

在传统的低矮棚架下,空间狭小较为密闭,葡萄架下空气流通性相对较差,容易形成低温、潮湿的小气候,给葡萄病虫害的大面积发生提供了必要条件。而实施架式改造后,通过提高架面,增大了葡萄架下的空间 [4] 。加之近年来农民的意识逐渐转变,在进行疏花疏果和整形修剪后,架面上枝条与果穗的承载量得以降低,架面整体采光更好,空气流通更为畅通,小气候更加干燥,给病虫害的发生创造了不利的环境。据统计,同一块地实施架改后病虫害发生率可降低 5%~10%。

4.5 果品品质进一步提升

在传统的低矮棚架下,人工作业空间有限,再加之以前农民片面追求产量,习惯于进行粗放化管理,不进行疏花疏果,造成棚架下采光不好、果实营养供应不足,葡萄果穗、果粒大小不一,糖度不达标的情况时有发生。而实施架改以后,抬高了架面,树体通风透光,光照均匀,在此基础上实施葡萄标准化生产技术措施,加强花果管理,推广疏花、疏果、修穗等一系列技术措施,生产的葡萄着色度好、穗形整齐一致、果粒大小均匀、成熟一致,商品性较好。近年来,通过推广架式改造和标准化种植技术,全县葡萄商品率逐年上升,逐步形成了以鲜食葡萄销售为主、制干为辅的发展格局。

,