文|冯璐

1843年,巴尔扎克发表了《人间喜剧》中的一部重要作品《幻灭》。小说的主人公大卫·赛夏醉心造纸研究,以昂贵的中国纸为仿制对象,用草类、芦苇为原料造纸,并将施胶剂配入纸浆以代替成纸后逐张施胶,“造出一种廉价的纸,和中国纸质量差不多,书的重量和厚度可以减少一半以上。”小说的结尾,大卫遭奸商暗算放弃了发明专利,科学研究的幻想终至破灭,但巴尔扎克依然在作品中毫不掩饰自己对这一发明的赞美:“自从有了大卫·赛夏的发明,法国造纸业好比一个巨大的身躯补足了营养。”

并非巴尔扎克故作惊人之语,17—18世纪,受启蒙运动影响,欧洲的科学、文教、印刷业蒸蒸日上,与之相对的则是处于落后阶段的造纸技术。当中国早已不再局限于使用麻纸,皮纸、竹纸、草纸和混合原料纸成为主流,欧洲纸张仍以麻纸为主,质量厚重,纤维束多,颜色泛黄,表面滞涩。即便不考虑书写体验,日益增长的印刷需求也使得原料破布的供应捉襟见肘。另一方面,与中国在抄纸过程中加入“纸药”不同,欧洲在湿纸之间垫上毛毡的做法不但笨重,且晾干后的纸张容易变形,需要逐张砑光,过程烦琐,人力物力浪费严重。

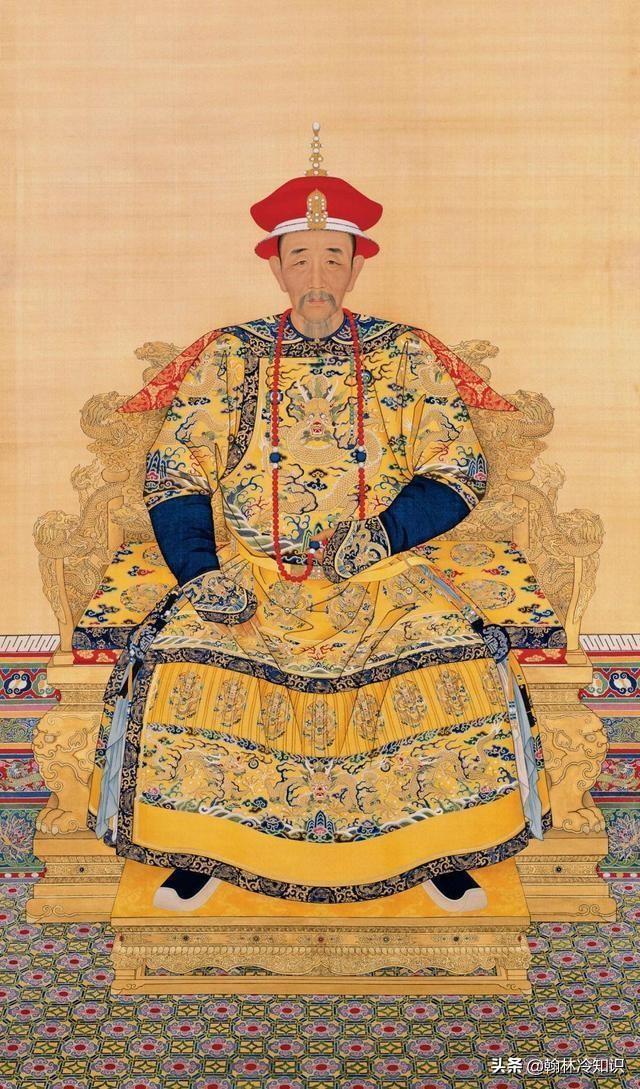

一些有识之士已经从在华传教士寄回的材料中窥到中国造纸技术的端倪。在18世纪巴黎出版的《中华帝国通志》中,提到宋人苏易简所作《纸谱》,里面记载了嫩竹纸、桑皮纸、稻麦秆纸、树皮纸、楮纸等因地制宜生产的植物纤维纸。1765年,两个北京青年来到巴黎游历,时任法国财政大臣杜尔阁在两人回国之际亲自接见,面交有关中国的52个问题,希望其返华后能够帮助解决,寄回一些抄纸帘、不同原料的纸制品、较大尺寸的皮纸等样品,以便仿制。

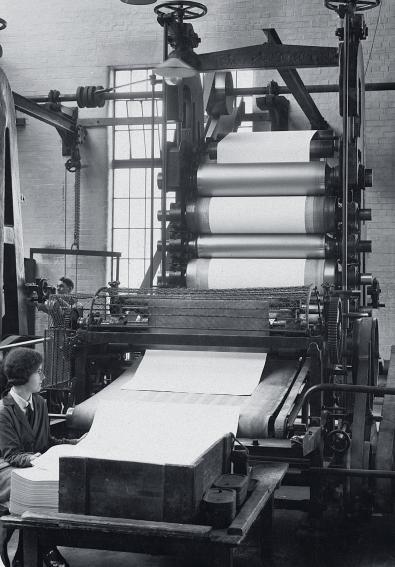

939 年的英国造纸机

1788年,曾任驻法大使的富兰克林在费城美国哲学会会议上宣读《论中国人造大幅单面平滑纸的方法》,文中介绍了中国以大幅竹帘抄纸,帘床系以绳,绳的一端固定在天花板上,并将施胶剂加入纸浆等方法,拓宽了欧美纸工的思路。1797年,法国人罗伯特发明了第一台机械造纸机,将长竹帘两头接起,做成类似坦克履带的长椭圆形抄纸帘,由两个转轮驱使在纸槽内转动。浆料桶中的纸浆通过导流管流过帘面,纤维留在帘上,水流入纸槽中。纸帘移动至另一端时,再由另一端重新移动至上方抄纸,循环转动。湿纸经过包有毛毡的滚筒压榨去水,脱离竹帘后吊起晾干,即可成纸。法国大革命爆发后,这一发明被卖给英国商人富德里尼尔,后经改良,用铜网代替竹帘,增加了伏辊、压辊、蒸汽烘辊和卷纸辊,实现了连续作业。借助工业革命的成果,欧洲的造纸术如同其他科学技术领域,在短短几十年中完成了对中国的全面赶超。

进入20世纪后,救亡图存的中国青年开始重新审视西方,试图从中找出破除殖民主义与等级制度的自强之路。易卜生的戏剧、高尔基的小说,大量翻译作品和西式报纸涌入普通人的生活,正暗合了“崇白话而去文言”的白话文运动宗旨。第一个向全世界传播造纸的国家,最终也被从欧美进口的纸张所承载的思想文化重塑。

,