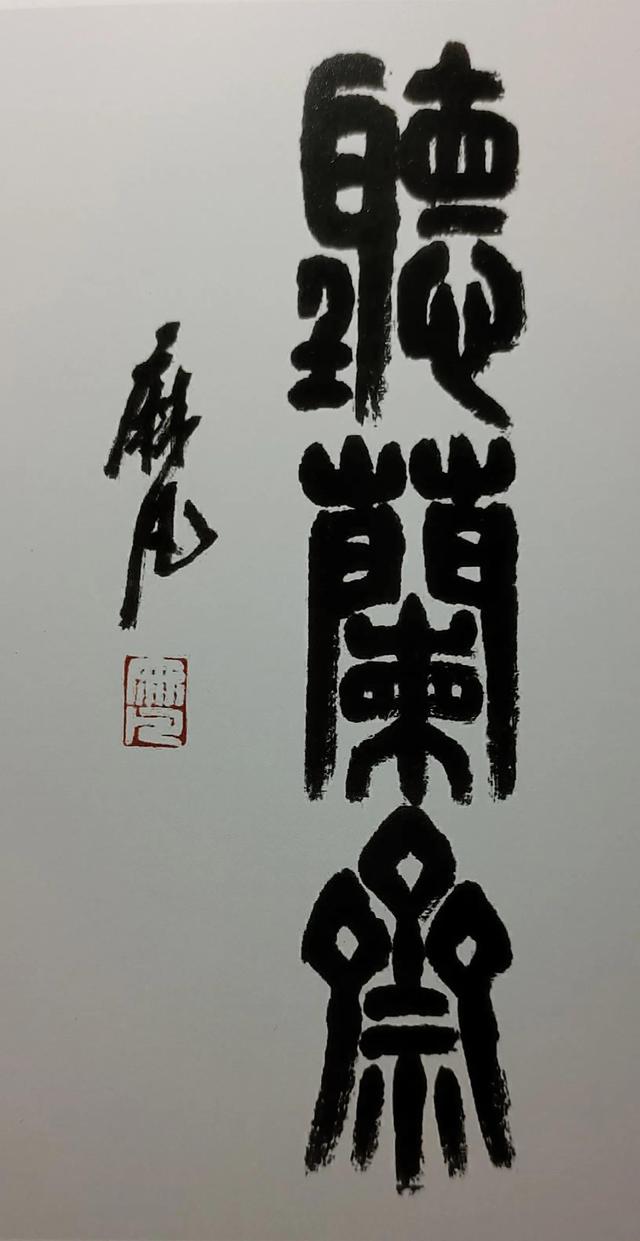

第三辑:字里乾坤

十、漫谈奇妙的〇

“〇”是汉字吗?一个朋友用这个问题把我问住了。我的印象中,“〇”是经常要用到的,特别是遇到年号,就要用到“〇”,比如2006年,用汉字表示就应该写作二〇〇六年。但是,仅凭这一点要确定“〇”是不是汉字,似乎理由不很充分,在我的知识库存里找不到答案,也不是靠机智就可以回答这个问题,我只得到书本典籍中去寻找。

我翻阅了《说文解字》、《康熙字典》、《辞源》、《辞海》,没有发现“〇”的踪迹。于是,我又打开最常用的《新华字典》,“检字表”中没有查到,翻到“难检字笔画索引”,第一位就是“〇”,排在291页,读音与“零”字相同,具体解释如下:“数的空位,用于数字中,三〇六号,一九七〇年,一百〇八人”。在《四角号码新词典》中,“〇”的编码为“0000”,作为字典正文的第一个字。从这个结果看,“〇”无疑是个汉字,但是,又有许多问题涌上了我的心头:为什么《说文解字》、《康熙字典》、《辞源》、《辞海》这些巨无霸工具书没有收录“〇”?汉字楷书的基本笔画是点、横、竖、撇、捺五种,可是,“〇”却是一个封闭的圆,无法分解为笔画,也无法归部,这与汉字是方块字的基本特征不符,难道可以因一个字而破坏汉字的统一性?作为汉字的“〇”,怎么书写才是正确的呢?起笔在哪里?收笔在哪里?随着对“〇”的深入思考与研究,我发现“〇”就像其它的汉字一样,蕴含了许多文化元素。

在中国历史古籍中,与“〇”相似的字符出现很早。

甲骨文中已有“零”,写作,表示上天降水。有的甲骨文是(雨)加上(口),表示向天神求雨。有的金文将甲骨文字形中的一个“口”,改成三个“口”,表示念念不停地祝祷,强调祷告之深,求雨之切。有的金文用“令”(要求)代替三个口,表示天子求雨,神效灵验。小篆承续了金文字形。字符有表示空无、数值大于负数、小于正数的含义,但它的造字本义是亢旱无雨时先民祝祷求雨。可以说,虽然它们的意蕴有相通的地方,但此“零”非彼“〇”。

《诗经》是中国第一部诗歌总集,在春秋时代集成,书中即有“零”字,被解释为“暴风雨后留下来的水滴”。见《诗•鄘风•定之方中》:“灵雨既零,命彼倌人”。

被认为首次使用汉字“〇”是一千七百多年前魏晋数学家刘徽注《九章算术》,他在使用过程中,开始用“口”表示,后来把方块画成圆圈。中国古代使用“〇”的地方不少,它可以表示超初、开端、本末的意思;中国的珠算演算书籍中,空位也以“〇”做标志。但是,这些“〇”的字符并没有被普遍使用,也与现代的“〇”不完全相同。

汉字的演变是由圆曲而走向方直,一方面是文字规范化的要求,另一方面则是书写材质的变化。若在坚硬的龟甲与青铜器上刻画,在印刷木版上刻写,以及在石碑上雕凿,一般说来,方形显然比圆形更加方便也更易规范。在汉字方化完成之后,为了便于检索,人们又在“方块字”的基础上将其分解为各种偏旁,创立了“部首检索法”,从而将全部汉字各归其类地收入到相关的特定部首。《康熙字典》确立了214个部首,《汉语大词典》与《汉语大字典》略删到200个部首,《词海》扩充为250个部首,而《新部首大字典》则合并为56个部首。尽管部首数目互有差异,但都有一个共同点,那就是“方不容圆”,没有哪一个部首可以再容纳这个“〇”字,“〇”字成为“非我族”,以至于逐渐消失。

作为一个完全意义上的“〇”产生于古印度,后传入阿拉伯,成为阿拉伯数字。当阿拉伯数字“0”传到欧洲时,罗马教皇认为“0”是“异端邪说”,下令禁止使用。有一位罗马学者从一本天文书中见到了阿拉伯数字,对“0”的作用十分推崇,专门在他的日记本上记下了“0”在记数和运算中的优越性。后来,这件事被教皇知道了,说他玷污了上帝创造的神圣的数,将他逮捕入狱。但迫害无法阻挡先进知识的传播,“0”不仅在欧洲传播开来,还迅速地传遍了全世界。

历史进入20世纪后,中文表示公元年份用到“〇”的场合增多。中华人民共和国建国后采用公元纪年法,中文四位数年份如何书写成为现实问题。自从毛泽东文稿、书法作品中使用“〇”并公开发表后,社会上用“〇”作为数字“0”的中文写法迅速广泛推广,得到国人的高度重视。1975年,人民日报的《文字改革》专栏里面,发表了一篇文章《毛主席是文字改革的光辉典范》,把这个用“〇”代替“零”说得神乎其神,提高到“光辉”的程度,这当然是时代的烙印,不足为怪。《人民日报》还刊发了黑龙江省语言文字工作委员会专家、教授王正的《以“〇”代“零”字》一文,此后“〇”逐渐被辞书收录,成为社会用字被普遍使用。1980年代,还曾有过“〇”算不算汉字字符的讨论,正方和反方的意见都有,但讨论范围不大,未引起社会的关注。1990年代,《光明日报》曾载文,肯定“〇”应该算作汉字。

“〇”与零读音相同,字义相似,但“〇”不等于零,这是因为在行文书写的时候,“〇”不能作为零使用,比如零件不能写成“〇件”,零零散散不能写成“〇〇散散”。“〇”最主要是用在与“一、二、三……”这组简笔数字汉字的直接配套,就像“零”与“壹、贰、叁……”大写数字汉字配套一样。事物只有彼此般配才显得美,如果你使用同一套数字汉字制作一幅大标语,如“迎接二〇〇八年奥运会”,就显得比较和谐;若写成“二零零八”就有点繁简不均。倘若再写成“迎接2008年奥运会”,给人的感觉就像乌镇老街一排木门板店铺中,突然冒出两家铝合金大橱窗小店那样地极不谐调。

通过对“〇”的探源发微,可以得出几点认识与读者共享——

一、汉字是动态发展的,将中国古籍中早已有之的“〇”规范为一个汉字应予肯定。

二、汉字“〇”是外来文化与中国文化的一次完美结合,它既保留了阿拉伯数字“0”的基本形态,又通过“内切圆”方式将其“方块化”,成为一个足以充满整个方格的文字,从而使其得与其他“方块字”协调一致。然而,此字的最妙之处还在于它暗含了“空”的内涵:望其外,它撑足了方域边缘;观其内,又是何等的空空如也!

三、“〇”字是地道的汉字,但不是传统意义上的汉字,也不是一个“规范”的汉字,而是一个使用历史较短,使用频率很高的特殊汉字,其笔画、笔顺、字形都很特殊。笔画数为一画。笔顺应跟字母“o”和阿拉伯数字“0”相同,上方落笔,逆时针旋转运笔,到落笔处收笔,近似一个闭合的圆。

四、“〇”是一个在汉字文化圈中早已普遍使用的文字,又是一个科学内容与哲学内涵十分丰富的汉字。“〇”字形简而意赅,直观而独特,具有极为确切的单义性。