今年12月29日是聂荣臻元帅诞辰120周年纪念日,他的一生是为了民族的独立、崛起和富强的而奋斗的一生,堪称“民族脊梁”的典范,完美地体现了中国共产党人的“初心和使命”。聂荣臻元帅1922年在法国加入中国少年共产党,1923年3月加入中国共产党,1924年到苏联学习,从此开启了他一生长达70年的革命生涯。他是第一批入苏联红军学校的中国学员中的佼佼者、与叶挺并列第一,是党内最早培养的高级军事干部,在此期间他不仅学习了共产主义理论知识,还掌握了过硬的军事本领,为今后的革命生涯打下了坚固的政治军事基础。回国后,他担任黄埔军校政治部秘书兼政治教官,参加了北伐战争,参加和领导了南昌起义和广州起义,在土地革命时期和长征途中,长期担任红一军团政委,抗日战争时期,他领导创建了最大的敌后抗日根据地,被誉为“模范抗日根据地”,这是后来华北野战军的主要力量。创建晋察冀抗日根据地,这是聂帅一生伟业的功绩之一,无论在军事上、政治上,还是在经济社会建设上,它对中国产生了重大而深远的影响,被誉为“抗战之咽喉”“沦陷区之灯塔”“新中国的雏形”。

抗战爆发后,国民党便开始停止内战一致抗日,1937年秋八路军115师在聂帅的带领下挺进华北建立了华北第一抗战根据地——晋察冀敌后根据地。

毛主席当时给八路军的指示是:“目前应以全力布置恒山、五台、管涔三大山脉的游击战争。整个华北工作,应该以游击战争为唯一方向。”这个指示还没有脱离山地游击战的经验。游击战起源于红军在闽赣山区的游击作战,其核心就是要建立起根据地,只有建立起稳固的根据地,游击战才能立于不败之地。直到1938年5月,毛主席在写《抗日游击战争的战略问题》时仍不忘指出:“河北平原、山东的北部和西北部平原,已经发展了广大的游击战争,是平地能够发展游击战争的证据。至于能否在平原地区建立长期支持的根据地,这一点现在还没有证明。”这说明毛主席本人最初对建立平原根据地始终都是心存疑虑的,开创晋察冀根据地确实是对游击战的一个重大贡献。

1937年11月,太原失守后,晋察冀军区就在五台山宣告成立,其目标就是在晋察冀三省边界地区建立敌后抗日根据地,拖住华北日本侵略军。但聂帅大胆地考虑到,留在晋东北回旋余地太小,部队应再往东作战略纵深,不久就把军区迁至冀西阜平,并趁日寇南下会战、后方兵力空虚之际,迅速向冀中、冀东渗透发展,并经过此后数年艰苦卓绝的“反扫荡”斗争,最终在华北平原上成功建立起了一个幅员辽阔、人口众多的敌后抗日根据地,主力部队也从3千人发展到30万人。这是晋察冀抗战的一大创举,它突破了山地游击战的经验,大大丰富了游击战的内涵,将游击战从战术层次提高了战略层次,其功不可没。

相比较下就清楚了。蒋介石发动“五次围剿”就把红军逼出了江西根据地,日寇虽战斗力更强大,但经过数次大规模的“三光扫荡”,却始终都无法完全占领晋察冀根据地,反招致聂部向“敌后之敌后”挺进突围,这说明游击战是在抗战中才臻于成熟完善的。聂帅后来总结建立晋察冀根据地的经验时也强调:“关键一条,就是发动群众”,“晋察冀抗日根据地之所以能屹立于敌后,从根本上来说,就是发动群众的成功”。

“人民战争”、“人民子弟兵”、“全民皆兵”等这些新的作战方式与战争观念,最早也都是在晋察冀提出来的,聂帅在黄埔军校时就是政治教官,擅长政治思想工作,尤其是对战略问题看得很深刻。1939年1月,他在给军委的情况报告里首先总结了这些敌后抗日的基本作战经验,得到了毛主席和中央的高度评价。毛主席认为这个报告“是十分宝贵的”,亲自题写了书名:《抗日模范根据地——晋察冀边区》,并向全党推荐。六中六届全会通电指出,晋察冀“在华北抗战中已经和将要尽其极重大的战略作用,而且你们的经验将成为全党全国在抗战中最有价值的指南”。

从某种意义来说,“人民战争”就是游击战的最高境界。晋察冀的平原游击战之所以大获成功,关键是两条:其一,根据地内的群众都是游击战忠诚、坚决的拥护者与支持者,尤其是,破坏者与敌对者在根据地内都无法立足;其二,群众都能自发地参加、组织游击战。只要把群众充分地发动起来,在平原上也能形成全民抗战的崇山峻岭,让日本侵略者深陷于“人民战争”的汪洋大海。相反,如果没有获得绝大多数群众的拥护与支持,在不具备地形优势的平原环境下,要想在强敌重重的包围圈里进行机动游击,那就是无比困难的事情。

晋察冀抗战留下了许多经典的案例。譬如,在冀中,有“行军百里无狗叫”的情形,“为使夜间活动的部队不被敌人发现,群众自动地把所有的狗都打死了”。(《聂元帅回忆录》)另外,“晋察冀的破路和收割电线,差不多常常是民众自己的战斗工作。…冀中现在可以说没有一条完整的大道,没有一条不断的汽车路。…过去每村四通八达的道路都被挖成了精致而坚固的交通壕。…这些网一般的壕沟,联络起冀中所有的村庄”。(李公仆:《华北敌后——晋察冀》)而一旦群众被充分发动起来,其战争的创造力也是无穷无尽的,像地道战、地雷战、交通战、麻雀战等作战方式,都是群众武装起来后自己发明的。日寇在华战死的最高将领阿部规秀中将旅团长,也是在雁宿崖、黄土岭战役中被击毙的,这从侧面说明了晋察冀抗战的重要性。

晋察冀灵活多变的游击战术,让华北日寇吃尽了苦头,成为其心腹之患,最多时牵制了侵华日军2/5的兵力。抗战中的侵华日军主要是指其中国派遣军,不包括其关东军(为防御苏联),日本投降时,中国派遣军共105万,重点布防在华北、华中和华东。1938年10月,武汉会战结束后,日军的战略进攻态势基本上就被遏制住了,抗战进入长期相持阶段,而为确保其后方铁路运输干线安全,加快对战时经济资源的掠夺,就把进攻重点放到了对敌后抗日根据地的扫荡与围剿上,在此阶段,八路军和新四军共抗击了侵华日军的百分之六十四,事实上,抗战的主战场也就转移到了敌后游击战上。

尤其是1941、1942年这两年,侵华日军为配合太平洋战争,使华北成为其“大东亚战争的兵站基地”,扬言“不能彻底解决中国问题,也要确保华北”,集中优势兵力对晋察冀根据地进行了大规模、灭绝性的“三光政策”、“蚕食扫荡”,最艰苦时,整个冀中根据地的面积与人口减少了约2/3。日军改变以前深入根据地寻找我主力作战之策略,采取“堡垒战术”,稳打稳扎,步步为营,企图把我主力压缩到中心区后再一举围歼。为打破这被动挨打、被分割围剿的危险局面,聂帅提出了一个大胆的反击策略,就是让主力部队从包围圈里跳出去,挺进到“敌后之敌后”去打反击。果然,此策略取得明显成效,由于晋察冀根据地内群众基础好,敌人精心构筑起来的“封锁沟”、“堡垒圈”根本就阻止不了八路军的游击穿插,不仅冀中区的根据地很快就恢复起来,还继续扩大到北岳、平北、平西一带,并逐渐发展成为冀热辽根据地。日寇的“大扫荡”最终被游击战彻底打败,就连敌华北军司令官冈村宁次也不得不承认“肃清八路军非短期所能奏效”,并自嘲是“狮子扑鼠,效力不大”。对游击战来说,只要保存了自己,发展了自己,就是取得了胜利。

《华北治安战》是战后日本防卫厅防卫研修所战史室编写的“九·一八”事变后整个华北地区作战史料汇编,大部分都是当时日本军方的机密文件、战况报告,详细记录了侵华日军对晋察冀八路军的真实评价。现摘录三段如下:

“1939年度第一一○师团地区的治安肃正情况:管区内的敌人,使日军最感棘手者,为冀西及冀中军区的共军。共产党八路军所取得的地盘,则占有保定道的全部、河北省百分之八十的地区。如今,河北省成为中共独占的活跃舞台,这给扶植、建立新中央政权,带来致命的打击。方面军参谋长笠原幸雄中将作了如下的报告,指出今后华北治安的致命祸患,就是共军。”

“1940年度肃正工作的根本方针:共军势力逐渐抬头,已开始对重庆军及杂牌军进行蚕食,其势力迅速发展壮大,不容轻视。如不及早采取对策,华北将成为中共天下。为此,方面军的讨伐重点,必须全面指向共军。为此,要善于利用国共的相互倾轧,在皇军势力暂时不能控制的地区,应默许那些不主动求战的杂牌军的存在。必要时,甚至可以引导他们占据真空地带以防止共军侵入。”

“1943年度综合战果报道:在本年交战1.5万次中,和中共的作战占七成五。在交战的200万敌军中,半数以上也都是中共军。这一方面暴露了重庆军的劣弱性,同时也说明了中共军交战意识的昂扬……因此,华北皇军今后的任务是更增加其重要性了。只有对于伪华北致命伤的中共军的灭绝性作战,才是华北皇军今后的重要使命。”

这三段文字非常关键,至少说明了两个历史事实:其一,在华北沦陷区内,日寇真正的敌人是八路军游击队,“大体上各军、方面军直辖兵团对当地共军都在日夜进行讨伐战(规模大小不等)”(《冈村宁次回忆录》);其二,国民党杂牌军投降的很多,在沦陷区内,从未对日军形成过真正威胁 ,“后来在我任中国派遣军总司令官的末期,估计向我军投诚的重庆系地方军的兵力共约40 万人,其中华北部分即达30 万人左右”(《冈村宁次回忆录》)。整个抗战期间,投降的伪军人数高达210万(协助日军作战的就有100万),超过侵华日军人数两倍,这真是中华民族的奇耻大辱。这些伪军的职责就是协助日军维持后方治安,但他们基本上不参加对国军的作战,绝大多数是积极反共的,据不完全统计,百分之九十五的伪军都是由共军来抗击的。所以,如果再考虑到对伪军的战斗,晋察冀抗战的历史意义就更为重大,它不仅仅是抗击、牵制了日本法西斯侵略者,更重要的是顽强地表达出来中华民族绝不屈服、绝不投降的抗战精神。抗战不仅仅只是抗击外敌,更重要的是抗击内贼,倭寇并不可怕,卖国贼是最可恨的。中国人必须团结一致,绝不能依仗外部势力来制造内部分歧与冲突,绝不能再自毁长城。——我们必须牢记这个历史教训。

晋察冀是整个抗战的咽喉,意义巨大。日军因兵力不足,只能沿着铁路干线布防,其后方的治安只能交给伪军,而晋察冀正好处在平汉、平绥、正太、同蒲这四条铁路干线之间,完全处于日军的包围圈内,其战略地位非常关键。如果没有晋察冀根据地,日军向西就可完全占领晋豫两省,直接威胁我陕甘宁大后方,向南则可完全控制长江中下游地区,直逼重庆。其次,占领东北后,关东军大本营制定的就是“开发中国本部,首先开发华北的方策”,特别以掠夺“山西的煤、河北的铁、河南和山东以南的棉”为基本战略目标。但由于敌后抗日根据地的建立,日军的这一战略最终未能实现,譬如阳泉、大同的煤矿开采,就始终未能达到日本人的计划规模。

除了军事上的意义外,晋察冀抗战更重要的是其政治上的意义。日本法西斯侵华的战略意图,就是想利用当时中国军阀混战、派系割据的机会,在中国多扶植几个像溥仪、汪精卫那样的傀儡政府,达到分而治之的目的,从精神上彻底征服中国人,并让中国彻底沦为其殖民地,然后利用中国巨大的人力与物力资源,去实现其征服世界的狂妄目的。这就是著名的田中对策,它是日本军国主义者的战争圣经。“九·一八”事变后,日本陆军中央部在《1931年秋末的形势判断及对策》中,就规定了对中国本土的根本方策:“摧毁张学良及国民党现政权,以此使中国陷于一时混乱,使世界视听远离满蒙。如有可能,在中国建立多个政权,从华南到华北,均使日本色彩浓厚起来。”

所以,在华北沦陷后,日军就大力推行华北五省自治运动,企图让华北变成第二个东北。但晋察冀边区政府的成立,彻底打碎了日军的政治妄想。譬如,日军任命了一个保定伪政府主席,但他从未到任过,行署也出不了北平城。相比之下,晋察冀边区的抗日民主运动搞得热火朝天,据不完全统计,百分之八十以上的选民参加了区政府选举,百分之九十一点一参加了议员选举,这被前来参观的英国学者班威廉夫妇誉为“在晋察冀的群山之中已经造成一个民主奇迹”。而这对当时赞同抗日统一战线的国内各民主党派人士,无疑产生了巨大的思想影响,让处在山河破碎、民族危亡当中的中国人看到了建设新中国的希望,李公仆先生把晋察冀称为“新中国的雏形”,这确实反映了当时人民之心声。边区政府与日伪政府,可以看作是沦陷区内两种最具代表性的政治意识形态,前者是抵抗求胜,后者是屈服偷生,但中国人最终选择了抵抗而不是屈服,这才是伟大的抗战精神之所在。抗战胜利时,2亿人口的沦陷区中,根据地人口就有1亿,这等于收复了一半失地。实事求是地说,抗战前中共几乎没有全国性的影响,亦被普通民众看成是“流寇”的,但抗战后中共就壮大成为可与国民党相抗衡的政治力量,这不是历史的阴谋,而是历史的“阳谋”。历史绝不是搞阴谋诡计,而是其自身意志的理性抉择。正如美国历史学家魏斐德(Frederic Evans Wakeman Jr.)说的:“没有意志,无所谓历史;而没有历史,也就完全没有意志。”

回顾历史,不难看出:八年抗战也是中国人破碎的国家意识重新凝聚的过程。对当时老百姓而言,他们并无太多国共之分的政治意识,但作为中国人,却都具有一种强烈的国家意识:中华民族绝不能亡。中国人两千年来的历史经验就是:必须要有一个强有力的中央政府,才能避免国家的衰败与分裂。越是在大灾难、大动荡、大变局之际,这种“大一统”的国家意识就会越发强烈。抗战时期,国共两党、国民党各派系之间,均实现了和解与合作,“停止内战,一致抗日”,至少在形式上做到了国家统一,这毕竟是人心所向、大势所趋。当时八路军隶属于阎锡山第二战区,成立晋察冀边区政府是经过第二战区同意,并报国民党中央政府批准的,在老百姓看来,这就是中国人自己的政府。聂帅在回忆录里对此曾有一段肺腑之论:

“在老百姓看来,不只是八路军在这个地方,还有我们中国人自己的政府呢!政府——在老百姓的眼里,是很有权威的。有了正式的政权机构,他就觉得这是一个很大的依靠,心里就像有了主心骨。同时,各阶层的人物也愿意承认它,这是中国人民自己的政府嘛!……老百姓是信服统一的抗日政府的,有了政府,他们就觉得有了靠山,什么事情都通过政府来解决。”

这样来看,聂荣臻元帅的部队孤悬于敌后而得到了人民的支持,其战略地位是极其重要的,它像一枚坚硬的钢钉,把近1/3的侵华日军牢牢钉死在了广阔的华北平原上,华北虽被日军重重包围,但却没像东北那样完全沦陷,这对整个抗战中的国民心理影响力是巨大的。就像《黄河大合唱》中的最后高呼那样:“保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”晋察冀抗战就像是一座矗立的灯塔,表达出了中国人绝不投降、抗战到底的血性精神与顽强意志,其历史意义是伟大的。晋察冀边区改变了全国人民对中共的认识,让当时许多有识之士都意识到了:“中国的希望在中共创建的统一抗日民主联合政府”。

当时晋察冀还有一个重要优势就是,由于毗邻京津,在“卢沟桥事变”后,就吸收了大批没有南撤的进步教授与学生参加了抗日部队,譬如后来成为晋察冀分局领导人的黄敬、姚依林等,都是清华学生。晋察冀的军工生产也是由清华、北平、燕京等大学一批教授们搞起来的,著名物理学家叶企孙教授也曾暗中支持过此事,据不完全统计,抗战八年中,晋察冀战场消耗子弹量的百分之六十四,掷弹量的百分之五十九,手榴弹的百分之八十九,都是自己生产的,还给其它根据地提供了大量弹药,在当时极端艰苦匮乏的环境下,这被彭德怀副总司令称赞为“历史上的创举”,并指出“这是我们工业建设上的一大步,也是解决工业建设特别是兵工工业建设之主要关键”,它关键是培养出了一支军工战线上的技术队伍,奠定了新中国军事工业发展的基础。其次,晋察冀的抗战文艺也是搞得最活跃、最有成就的,譬如,《人民日报》的前身就是《晋察冀日报》,著名歌剧《白毛女》诞生在晋察冀,第一本《毛选》也是在晋察冀编纂出来的,这些都产生了重大而深远的历史影响。

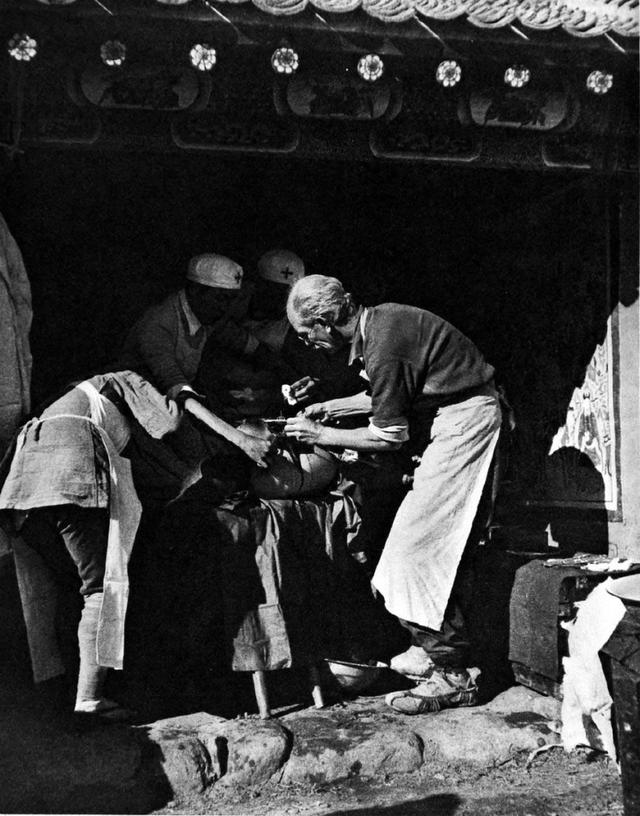

但最著名的可能还是创建“白求恩卫生学校”,其主要开创者就是河北省立医学院病理学主任教授殷希彭。1938年保定失守后,殷教授拒绝了伪政权与国民党的邀请,回到家乡安国县小营村隐居,当翼中军区派人上门来邀请他参军抗日时,他毅然就答应了,因为在八路军这边他看到了民族解放的希望。在殷希彭教授的影响下,许多同事和学生也都纷纷来参军了,在此基础上,成立了军区卫生学校,他先担任教务主任、副校长,后任校长达6年之久,在环境、人员、设备都非常困难的情况下,他自编教材,自做教具,先后培养了1000多名技术干部,奠定了我军医疗卫生教育事业发展的基础。值得敬佩的是,殷教授还把自己两个儿子送去参军抗日,但不幸在1943年的“反扫荡”战斗中都英勇牺牲了,这是何等的民族精神啊!可以说,殷希彭教授是晋察冀抗战中知识分子的一面旗帜,只有永远把民族和国家的利益放在首位,才能真正做到“不以物喜,不以己悲”,达到“弘大刚毅”的君子境界。这就是中华民族绵绵不断、生生不息的精神源泉之所在,也是中国最终战胜日本的根本力量之所在。这是无数英勇牺牲的晋察冀抗日烈士的一个代表……

评价历史,关键在公道人心。聂帅以3000人的小支队,开创了晋察冀根据地,这在军史上是绝无仅有的,他会带部队是出了名的。毛主席曾对聂帅有一独到评价:“聂荣臻是个厚道人。”此评语言简意赅,却直指灵魂。正是因其“厚道”,所以聂帅在漫长的革命生涯中总能宽容人、团结人,这使得他自觉地就避开党内的“左倾主义”和“山头主义”之汹涌暗流,忠厚为人,坦荡做事,大仁大义,善始善终。萧克上将与聂帅在晋察冀曾长期共事,如此评价:“他对那些同志,始终采取与人为善的态度。所以,他在老同志那里有这样一句看来很平常却又极难得的评价:聂荣臻不整人。”此“厚道”,出自仁义忠厚之心,这从聂帅抚养日本孤女美穗子的善举中便有充分体现。百团大战中,战士们在前线炮火硝烟中抢救下了两名日本孤儿,聂帅知道后,立即指示送到司令部来,经过精心治疗和调养后,再派人把两名孩子送回石家庄日军指挥所,从这件事情上,就足以反映出其“仁义之师”的精神面貌。而作为统帅,聂帅的“厚道”,就集中体现在他的用人方略上,他是党内为数不多的、最擅长跟高级知识分子打交道的领导人之一,真正做到了“与师处,与友处”的仁者境界。尤其是在建国初期“一穷二白”的情况下,在当时严重“左倾”思想的干扰下,聂帅能团结、带领科技工作者,在短短数年时间内就搞出了原子弹(1964年)、氢弹(1967年),创造出“两弹一星”的科研奇迹,这是一项具有深远历史意义的伟大事业,奠定了中国成为世界强国的根基。今天我们再来回顾晋察冀抗战中的聂帅伟业时,不仅心潮澎湃,感慨万千,这真可谓是:

唯有厚道担天任,不灭中华有荣臻。(摘自聂荣臻教育促进会会长孙一鉴先生笔录)

本文参考了《聂荣臻元帅回忆录》、《聂荣臻军事文选》、《聂荣臻传》、《山高水长:回忆父亲聂荣臻》、《华北敌后——晋察冀》、《寻根晋察冀》、《晋察冀边区阜平县红色档案丛书》等文献资料。

,