作者:步川

本文来自公众号:燕园1981卌年回眸 《故乡草木 (1) —— 偷盐老鼠籽籽》

图片中的这种果实,我想很少有人见过吧,当然吃过它的人那就更少啦。在我的老家,唤它做偷盐老鼠籽籽。老家方言,籽籽者,个头较小的颗粒也——后生崽俚、后生妹子脸上拱出了青春痘,就说脸上长了籽籽。大家为叫着顺口,有时也把后面两个字省略掉,直接就叫做偷盐老鼠或盐老鼠。在我的童年记忆里,它算得是最卑贱、最寒碜的山果。

偷盐老鼠本来是老家对蝙蝠的称谓。照民间的说法,蝙蝠原本是老鼠的血亲,只不过它像那些或服药、或修炼、或受了点化得道变化的畜禽一样,因嗜吃咸盐生出了两扇翅膀,才与老鼠分作了两家。那为什么又要用一种生灵的名字来称谓一种树木呢?道理很简单,因为传说偷盐老鼠爱吃盐,而偷盐老鼠籽籽上头也结着白色的盐粉,因盐结缘,两者就共用了一个名姓。由无生命物变成了有生命物,由站着不动的植物变成了能够满世界乱跑的动物,移花接木,张冠李戴,奇诡变幻,神秘莫测,这,也许就是民间文化的神奇之处吧!

记得我小时候曾做过一件极蠢的事,就是捕获蝙蝠后真拿盐去喂养它。把抓到的蝙蝠搁在一个竹罐里,背着父母,浪费了家中的半罐子盐,一天捧着罐子看几十回,看得眼睛酸胀,蝙蝠终于还是饿死了,因为它并不吃盐——说不定它还是叫咸盐齁死的哩。

不过在我的家乡,一些有根底的人家确是有拿石灰喂老鼠的。和如今很多城里孩子喂养乌龟、仓鼠、蜥蜴等小宠物不同,用石灰喂老鼠,不为玩儿,而是要制作一种据说极为秘珍的金创药。制作这种金创药须是刚刚出生尚未开眼的小鼠,红红的皮肤,上头长着细细的白色绒毛,三只五只,整整一窝,养在盛着石灰的竹罐或者铜钵里。这些小鼠怎么由蠕动着的活物化为齑粉,最后与石灰成了难以分辨的一体,我始终不得而知。我单知道这是极珍贵、极神效的金创药,拔毒去腐,愈创生肉,据说立竿见影。家底更殷实的人家,做辅料的不是石灰,而是更为珍稀的珍珠粉。我想,这药的功效是不是就更能化腐朽为神奇了?现在网上大为流行、颇受青年们追捧的玄幻小说,常有关于祖传金创药的描写,虽然秘法各有不同,但主料皆是老鼠,估计是由民间老鼠秘制金创药的路子演变而来。艺术创作中所谓艺术来源于生活,可见真是不易之理,即便荒诞奇幻如神怪小说,看似天马行空、曼衍鱼龙,其实也永远拖着一条生活的尾巴。

深究起来,盐老鼠应该是檐老鼠的讹传。蝙蝠怕光,人家阴暗的屋檐下常是它的藏身之所。“檐”和“盐”谐音,檐老鼠就变成了盐老鼠,并连带生出许多故事和传说。某电视台在大街上随机采访民众,话题是“你幸福吗”。当主持人问到一个农村大爷,大爷很认真地回答:“不,我姓王。”这真是有趣的“檐老鼠之问”。

传说中蝙蝠偷吃咸盐太多,天神便弄瞎了它的眼睛以示惩处。而现实中,瞎子蝙蝠靠的是发达的听觉判断周围的环境,是以耳朵代替了眼睛。民间流传着各种捕捉蝙蝠的妙招,科学根据正在于此。一是找一根长而软的竹竿,一脚踩住大头,双手握紧竹竿猛力摇晃,至柔软的竹竿发出疾风暴雨般的“呼呼”声响,便有蝙蝠以飞蛾扑火的奋勇不要命地往竹竿上撞。还有一法更为有趣:找一只高统雨鞋,在蝙蝠翩飞之处尽力抛向高空,就会有蝙蝠自投罗网,钻入雨鞋中去。这两种法子我都亲自尝试过,笃真屡试不爽。也许某些朋友还有过这样的经验:夏日开着吊扇纳凉,常会有蝙蝠撞在吊扇呼呼旋转的叶片上,发生悲惨的“扇祸”。飞蛾扑火是“宁投明处死,不向暗中生”,蝙蝠则是“宁投闹处死,偏向暗中生”。据说,人类正是受蝙蝠的启发,发明了运用于军事上的声纳。蝙蝠的“天纵英才”造福了人类,也使自己为人类所掳。呜呼!蝙蝠何其可悲,人类又何其可恨!

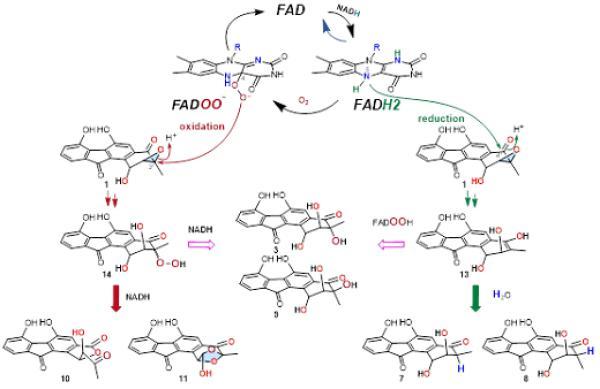

列位看官,你在图片中看到的果实上白霜似的东西,像极了盐粉,可它却不是盐。长出偷盐老鼠籽籽的偷盐老鼠树,大名叫做盐肤树(盐肤木)。科学研究的结论是,盐肤木果实吃起来是咸的,并不是因为它含有氯化钠(盐),而是它富含多种有机酸。这些有机酸析出的结晶看起来很像是盐粒,而且吃起来是咸的。盐肤木是极普通的植物,分布于我国除东北、内蒙、新疆之外的广阔地区。它对于自己生长的环境,实在是一点也不计较,枸簕蓬里,茅草丛中,常常就是它安家的地方——就像从乡下到城市里来打拼的穷人,能有个落脚处就很满足了,哪里还能有别的什么奢望呢!

和其它花草树木比起来,偷盐老鼠籽籽树花开得特别晚,不敢赶春天、夏天的趟儿,要到酷热的七、八月份才怯生生地开出花朵。而且它的花朵很小,零零碎碎,样子丑陋卑微。这些白不白、黄不黄、灰不溜丢、脏拉巴叽的小碎花儿开得偷偷摸摸,羞羞答答,显然怯于和其他的花儿PK颜值。大概十、十一月份,秋风起,秋霜白,它的果实就成熟了。从开花到果熟,时间也似乎较其他花木要短些,匆匆忙忙,手忙脚乱,确实有些猥琐,一副没有出息的熊样。

尽管随处可见,但就是山里的伢崽也很少拿偷盐老鼠籽籽当作真正的山果。因为它所能提供的只是一点可怜的咸味,不到口里真正淡出鸟来,谁愿意碰它!到了秋深下霜的时节,山里的果子日见其少,就连山瓜子(山楂)也只能在重重树丛中偶尔觅得一粒两粒,万不得已,伢崽们才摘一串偷盐老鼠籽籽解解馋。即便如此,也只是拿舌头轻轻那么舔一舔,沾一点咸味,就赶紧“呸”、“呸”地把沙粒似的籽籽吐掉了!偷盐老鼠籽籽树就算是当烧柴它也不够格。它的树干虽然比较直,但因为生长过快,材质很差,没干时像吸足了水的马粪纸,放进灶膛里制造的就是滚滚浓烟。等它好不容易烧着了,它也像是纸壳,火苗晃几晃就成了灰,留不下一点火屎(炭)。所以,很少有人拿它当烧柴。有谁上山砍柴时砍了偷盐老鼠籽籽树,那是要遭旁人耻笑的。因为这样的樵夫,不是懒汉便是蠢宝。

可我倒是对这种树记忆很深刻,这当然是因为他。

他是我的小学同学,大概留过两三级到了我们班,住在吴家大屋里,该是姓吴吧?家极穷,貌极丑,人极笨。他似乎长年都穿着晃晃荡荡的一身灰布褂(也许原来是蓝色的?),前胸满是污渍,油光锃亮,按我们家乡的说法,就像是剃头师傅的刮刀片。他每天拜庙香客一般,背一个大大的灰布袋子来上学,上课时极认真地听讲,下课后极认真地完成作业,成绩确保在后三甲。

他的那个灰色也许是蓝色的布袋子,常常成为班里那些玩皮的男同学们的玩物。下课了,布袋子先是作为沙包,在男同学之间抛来抛去;落到地上,布袋又立刻变身为足球,在脚与脚之间奔忙。这个游戏有着一成不变的剧本,高潮总是布袋子被高高地甩向空中。哗啦啦,包里的课本、练习本、橡皮、铅笔,以及各种鸡零狗碎,便天女㪚花似地洒了一地。每当这个时候,他总是在众人的哄笑声中立于一旁,无助地看着,傻傻地笑着。等到上课铃响,他才能慌里慌张地捡拾自己的东西。老师走进教室时,他往往还来不及回到自己的座位上去,必致老师投射去厌弃的目光。

有一回,学校组织学生们吃忆苦饭。

那时候,学校为了让同学们不忘阶级苦,牢记血泪仇,长大后成为共产主义的合格接班人,会定期安排听忆苦思甜报告和吃忆苦饭。听忆苦思甜报告,就是让苦大仇深的贫雇农来学校给师生们讲述他们在旧社会所受的苦难。起先来讲的都是当地的贫雇农,或者是学校贫宣队的农民伯伯。但这些人没文化,嘴巴把不住门,有时讲得痛快了,竟会说出“旧社会最苦的是61年”这样政治上极不正确的话来。后来就改由“会打普通话”的语文老师讲,我记得听得最多的是翻身农奴巴桑和索南卓玛的故事。没吃没穿是标配,高潮桥段是割舌头、挖脑髓,或者在零下几十度的冬天让人穿上铁皮衣浇上水扔在野地里剥人皮……闻之令人毛骨耸然。我印象特别深的是,有一次农奴的女儿索南卓玛得到了一小块冰糖,她舍不得吃,只是每天拿舌头舔上一下。后来不知怎么的,这个“甜蜜的秘密”叫女农奴主发现了,不但冰糖块被没收了,索南卓玛还被逼着在滴水成冰的日子去舔生铁棍。当然,舌头血肉模糊,我甚至能听见舌头离开铁棍时“嗤嗤”的撕裂声。吃忆苦饭,就是由学校食堂用碎米、南瓜,烂菜叶煮一大锅稀饭,供革命师生共同享用。这种稀饭不放油、盐,为了加深大家对万恶的旧社会的仇恨,有时还要加入一些喂猪的米糠。经过食堂师傅们如此这般“精心”炮制,这忆苦饭委实让同学们苦不堪言。米糠粘在喉咙里那种上不来下不去的感觉,准让你恨死了万恶的旧社会!当这猪潲一样的吃食用大茶桶盛着抬进教室时,不要说是吃,单是那难以言说的腐臭气味就能让那些娇气的女同学当场呕吐。自然,这种东西大家能少吃一口是一口,是以同学们带来的都是家中最小的碗。

他一走进教室就引起了小小的轰动,因为他带来的居然是一个搪瓷脸盆。没错,就是那种画着大牡丹花的搪瓷脸盆。看来,他是打算在忆苦餐上大干一场的。可他万万没有料到,这个脸盆成了同学们的新玩具。

圆圆的搪瓷脸盆,很适于在地上欢快地翻滚,而且,它能发出非常悦耳的脆响,这声音当然使大家很是愉快,很是兴奋。更了不起的是,这脸盆作为玩具还有另一项娱人的功能:脸盆在剧烈的撞击下产生凹陷,表面的搪瓷因挤压而脱落,居然还能发出噼里啪啦的声响;脸盆停止了滚动,那些碎裂的搪瓷皮还会继续在脸盆里情不自禁地跳跃、舞蹈!

对于内心苍白而精力健旺的少年们来说,这个游戏真是太刺激了!

我想,人世间有各种各样的快乐,但快乐的巅峰体验是虐人。在每一场人间悲剧发生时,受虐者愈痛苦,则施虐者愈快乐。我们不难发现,一些人神共愤的惨剧发生之初往往只是简单的敌对,而常常是在胜利者获得了任意而为的权利时,人性恶如核能释放,才把事情引向噩梦。比如,黄梅戏艺术家严凤英死后,那个“类人者”下令用斧头从耻骨处劈开尸体寻找发报机,正是被按下了人性毁灭的核按钮。

现在想起来,那个转瞬间毁于我们欢乐游戏中的搪瓷脸盆,给我们这位可怜的吴同学带来的一定是回家后的一顿暴打。可是我们当时想不到这些。也可能是想到了,心中反而涌起莫名的快感。我们只顾使出全身力气踢着、踩着这个脸盆,或者干脆捡起它,将它狠狠地摔向坚硬的水泥墙面,直到它逐渐变成了一团极其丑陋的深褐色的铁皮,再也发不出那种“噼里啪啦”的搪瓷皮脱落的脆响。

那画面几十年后仍犹在眼前:还是和平时我们玩书包游戏一样,同学们尽情虐着搪瓷脸盆,他站在一旁无助地看着,呵呵地傻笑着。

流光渐逝,红尘迷蒙,我们常常怀念和歌唱青少年时代的童真,认定这是唯一和这个纷扰污浊的世界相对抗的“绝地武士”。事实上,我们是把曾经的丑陋龌龊有选择地遗忘了。童年是尘溷中的顽石,遗忘使它褪尽了原本的污垢,再被怀旧的柔光穿透,让它看起来就像是一块熠熠生辉的、没有任何杂质的玉石。

生而为人,最乐意做的事情是欺骗自己。

他的吃忆苦饭的政治待遇被无情地剥夺了。因为拿不出盛忆苦饭的碗,他受到了老师极严厉、极尖刻的批评。由此我们知道了,他的家庭成分是地主。逃脱吃忆苦饭的阶级教育,完全是他地主狗崽子的劣根性在作祟!我们为老师的疾风暴雨般的批判热烈鼓掌,她的每一句话像竹叉丫梢(竹枝)一样把地主狗崽子抽得“体无完肤”。与此同时我们也有一些遗憾,甚至某种羡慕,地主崽子被剥夺了吃忆苦餐的权利,与其说是惩罚,倒不如说是一种幸运——忆苦餐实在太难吃了!

没有一句辩解,只有一些晶亮的东西在他的眼里宝石般闪烁着。

又有一回,我看见他在课后尾随着班里的几位留级生走到礼堂的角落里去。很快,人群里爆发出放肆的笑声。我走过去,人群已散去,就见坑坑洼洼的泥地上丢着一张皱巴巴的练习本纸和几串被踩出了浆汁的偷盐老鼠籽籽。那张写着算术题的纸上有明显的水渍,一定是偷盐老鼠籽籽的盐粉溶化在纸上了。很显然,他是拿了这些东西企图来讨好那些孔武有力的恶霸们的,而结局却是遭到了无情的嘲笑。

谁会想到拿偷盐老鼠籽籽作为贡品呢?这只古董!

老家的话,古董就是不合时宜的傻子。

他唯一能得到老师表扬的时候,是学校里的各种劳动课。

那时候,学校里的劳动真是名目繁多,异彩纷呈,老师们为培养我们这些革命接班人也真是殚精竭虑,巧思百出。现在搞旅游,各地都弄起来很多乡村民宿。为吸引游客,民宿主人会策划各种乡间活动,比如插秧,比如捉萤火虫,比如摘杨梅、草莓、割稻子。但这些比起我们当年的劳动课来,那真是小巫见大巫。

光是小秋收节目就有无穷的乐趣。割早禾,栽晚禾,抢收抢种,这是农民伯伯一年中最辛苦的“双抢”,是谓秋收。秋收刚完,节气渐渐步入仲秋、深秋,人们由田地转向山林,摘茶籽,捡苦槠,开辟财源,增加收入,是谓小秋收。学校“不失时机地掌握生产环节”,也会向师生发出小秋收的号召,全体师生上山捡茶籽、捡橡子或苦槠,既劳动锻炼,又增加收入为老师们改善生活。

茶籽就是油茶树的果实,用来榨茶油。为什么叫“捡”茶籽呢?茶山是人民公社生产队所有,收获当然要归贫下中农、人民公社,我们只能在生产队采摘过后去“捡”那些被密匝匝的枝叶藏匿、或者是长在树的顶端轻易够不着的“剩籽”。还有些树原本就长在人很难去往的高坎深沟,茶籽未经采摘,那就可以有较大的战果。所以收获茶籽这项农活,生产队的社员叫“摘茶籽”,我们只能叫“捡茶籽”。捡茶籽不但要眼力好,上高下低也极耗体力,做这样的事情,往往大人的成绩赶不上半大小子。他上山捡茶籽很肯下力,胆子也大,身手还相当敏捷,收获自然就比别人多。捡上一天,一般的同学也就能弄个八斤、十斤,娇气一点的女同学,有的甚至还捡不上一两斤,而他每次都能捡到用箩筐装着的小半担。收工的时候,有老师专门负责称重,称一个,唱一声。每当到宣布他的战绩,掌秤人的嗓门就格外响亮——他的成绩总是遥遥领先于全班,全校。

橡子、苦槠也是捡。因为这两样东西都需弯腰去满地厚厚的落叶里寻找。橡树、苦槠树都很高大,大树能长到几十米,人不可能上树去采摘果实,所以就得等它们成熟了,从壳斗里脱落、掉到地上时去捡拾。捡橡子、苦槠干什么?做战备饼干。那时候全国人民都在“深挖洞,广积粮”,随时准备抗击来自四面八方的侵略者。仗倒是一直没打起来,但橡子面饼干我是真吃过几回,粗,涩,苦,不容易下咽。像捡茶籽一样,他捡橡子、苦槠的成绩也非常了不起。磨刀不误砍柴工,他不怕麻烦,总带着筛子、扫帚上山。人家是一粒粒地在落叶中寻找,他呢,先是用扫帚把一大片地上的落叶扫作一堆,然后再用筛子筛上一遍。一番神操作,地上就堆起了一大堆树叶和一小堆果实。后来我打听到,这法子是他那老地主父亲教的。那时候我就想,地主、富农就是比我们贫下中农狡猾。

撮斗装珍珠(铁苋)

还有就是收草药,也可以勉强把它算作小秋收一类。我的印象中,学校发动同学们上交过两种草药,一种叫撮斗装珍珠,一种叫叶下珍珠。因为这两种草药名字颇别致,所以虽然时过半个世纪,我至今仍牢牢记得。撮斗装珍珠学名铁苋,还有叫血见愁的,还有叫海蚌含珠的。血见愁取其功用,因为铁苋是极好的刀伤药,农民们锄头砸了脚,镰刀割了手,揪一把铁苋嚼碎着在创口,止血消炎,立竿见影。海蚌含珠画其形象,因为铁苋叶三角状卵形的苞片,含时如蚌壳。最奇特的是,它的三朵雌花生于苞片内,三个子房恰似三颗珍珠躺在蚌壳里。叶下珍珠大名就叫叶下珠,它的叶子很像含羞草,在南方也极常见。和撮斗装珍珠正相反,它是在叶子的下头长着一颗颗比仁丹丸子还小的绿珍珠。作为中药,叶下珍珠清热解毒,利水消肿,还有明目、消积的功效。别人交上来的草药都是一小把,甚至还有相当一些同学干脆胡乱在路边扯一把野草来充数,而他却是交了一捆又一捆,全班的任务几乎他一人包办了。

上学校菜园的劳动每礼拜不少于半天。挖地,拔草,栽红薯、芝麻、油菜,或者蚕豆、豌豆、花生。参加这样的劳动,每人还必须从家里挑一担肥来,叫做积肥。那时的肥料是什么?鸡粪鸭粪,猪粪牛粪,纯天然,纯绿色!一个小县城,拢共也就万户人家吧,两千小学生,两千中学生,每个礼拜一担肥,哪有这许多!况且,那时候县城里很多人家自己还种菜,各单位也有菜园子,公、私菜地都需要肥料,肥料的供需矛盾因此相当突出。

尖锐的供需矛盾根本无法解决,大部分同学只能在阴暗潮湿处刮一点地皮来塞责。全班只有他,他是挑着满满一担道地猪粪送到学校来的。这猪粪的那个道地呀,不单有粪,粪里还有沤成了绛红色的稻草。扎扎实实两畚箕猪粪,把扁担都压弯了。他挑着粪担,一路走得风生水起。担子“吱吱呀呀”唱着歌,酱油似的粪水打畚箕里流出,从他家都学校,淅淅沥沥地流淌,在小城的大街小巷留下了经久不褪的粪渍。后来我也弄清楚了,原来他的地主爷老子在县供销社的猪场养猪,接受劳动改造,他这算是近水楼台先得月。

他的个子其实很矮小,但力气好像特别大。学校组织学生上山砍柴,每次都要将每个人挑回的柴称重,然后用大红纸写上成绩,喜报一样贴在学校食堂的门口。现在想来,作为灵魂工程师的老师们真是聪明绝顶,组织全校学生上山砍柴,既让学生们锻炼了意志品质,使他们翻身不忘本,又为教职工食堂提供了源源不断的柴薪。每一次,他的名字总是写在第一个。劳动课总结时,老师必好好地表扬他一番:某某同学不但自己挑得多,—百斤以上,又是全校第一,而且在山上主动替不会砍柴的女同学砍柴,一个人砍四五个人挑的量,而且回校放下自己的柴,又同男老师们一起去接那些挑不动、还没有回来的同学。每逢这时候,他都狠狠地勾着头,后脖子和耳朵根都是赤红颜色。

最能凸显他英雄气概的事当然是开挖冷浆田的战天斗地。冷浆田都在僻远的山坑里,上头长着茂密的茅草,茅草下头是极深、极冷的泥浆,田里的水是汩汩涌出的山泉水。冬天里下冷浆田,那是最苦最伤身的,真正的农民都不愿干。他却总是光着脚,第一个跳到结着薄冰的田里去。泥浆很深,常常使锄头无用武之地。这种时候,他就用长满冻疮、胡萝卜一样的双手去抓,去挖!他“咔嚓”、“咔嚓”踩着碎冰干得头上蒸腾着热气,大家寒毛炸起心里更觉其冷。其实,这田因为水冷,是长不出什么东西的,要不怎么会轮到我们来开垦,早被“与天斗其乐无穷”的贫下中农栽上“社会主义的苗”了。毫无疑问,他又在总结课上得到了猛烈表扬。现在想起来,老师当时被革命辞藻包裹的话语里是含着某些鄙夷的,如同深藏在干草中的硬刺,只是当时我们年纪小,听不出来那些弦外之音。

他就这样不断地成为笑柄,玩物,源源不断地为同学们提供着廉价的、扭曲的快乐,为老师们充当着登上政治制高点的垫脚石。我想,没有他,不但我们的童年可能会略显苍白,而且因失去了最好的反面教材,学校里大大小小的政治活动也别想弄得那么既“严肃紧张”,又“团结活泼”

终于有一天,这个胆小如鼠的猥琐男孩却干出了一件惊天动地、令所有人刮目相看的事情,整个学校为之热闹、兴奋了几个月。

某日,一位同学去学校厕所小解,居然在小便池上方的墙上发现了一条反动标语。标语是有人用硬物刻划上去的,内容竟然是“打倒毛主席”!

这还了得,这是触目惊心的阶级斗争新动向啊!这位同学吓得硬生生把一泡尿憋了回去,见了鬼似的大呼小叫着跑进了老师办公室。

学校立即组织全体师生比照笔迹,每个人都被勒令用各种字体反复书写“打倒林彪、孔老二”、“毛主席万岁”。火热的斗争真是锻炼人,到现在我还非常佩服当时主持这件事情的人的聪明才智:你想想,肯定是不能让大家再写“打倒毛主席”了,写两句话,一句里有“打倒”,一句里有“毛主席”,凑起来正好还是原来那一句。高!实在是高!我记得我当时心理压力非常大,十分担心自己的字体和反革命分子不谋而合了。所以我用左手刻意把字写得和平时迥然不同。到懂事时我才后怕,这种自以为聪明的做法其实是极其危险的。

但比照字迹这种古老的侦破手段并不牢靠,“现行反革命分子”没有被揪出来。于是扩大追查范围,从本校到邻校,由学校至社会,“人民战争的汪洋大海”波涛汹涌,但那个胆大包天的“阶级敌人”仍然杳无影踪。

就在事态渐渐平息、公安机关一筹莫展准备偃旗息鼓之时,他,走进了校长的办公室。先是给校长恭恭敬敬地鞠了一个躬,然后他说:“报告校长,反动标语是我写的。我对不起毛主席!”

最初的一刻,校长无论如何不相信眼前站着的就是那个费了那么多人力、物力甚至动用了专政机器追查仍然逍遥于法网之外的现行反革命,直到他交待了作案的细节,然后带着校长指认了他丢弃“作案工具”的现场。

那是学校后面的一个小池塘,塘水被茂盛的水葫芦和水浮莲覆盖了。当人们里三层、外三层围住小池塘时,发现水葫芦浅紫色的花开得妖艳烂漫,居然招来了无数“嗡嗡”飞翔的野蜂。公安机关拖来了两台抽水机,“突、突、突”,不大一会儿功夫抽干了池塘中的臭水,果然找到了用练习本纸包着的“作案工具”——一枚大铁钉。

他先是在县城的几所学校被轮番批斗,当时的场景我记忆犹新。批斗会开始和结束时全校师生都要高呼革命口号,排山倒海,震天撼地,我感觉到阶级义愤就如同滚烫的岩浆从每一条喉咙里喷涌而出。“打倒林彪!”“打倒孔老二!”“打倒现行反革命分子吴XX”,他的名字居然与大家平时觉得遥不可及的“林彪”“孔老二”并列在一起,看来这个事件赋予了他某种高高在上的东西,让他与大家顷刻间疏离了,陌生了。更糟糕的是,这个家伙本来是个极其卑微的角色,我们喜欢他,贪恋他,甚至像鸦片一样沉溺于他,但他现在不愿与我们为伍了,成为了与“林彪”“孔老二”一个重量级的人物,一下子把我们甩出去老远。不知你能不能理解这种感受,这是一种纠纠葛葛、层层叠叠、难以言说、难以描述的情愫。哦,你肯定理解不了这种欲说还休的感情。在那时候流行的宣传漫画中,林彪的形象总是举着“天马行空”的旗子、坐在飞弹上遨游太空,而孔老二则戴着流苏飘逸的“大司寇”的帽子、飞舞着诛杀少正卯的卷口屠刀。这些画面对于幼学之年的我们,似乎打开了一个遥远的、甚至具有某些神性的世界。对,就是神性!如此,在内心最深的隐秘处,我对他还有一丝丝妒忌。

莫非他也享受着这种快乐的巅峰体验?我前头已经说过,人生最大的快乐就是虐人。没错,他把我们大家都耍了,包括踢他书包、踩他脸盆的同学,包括以语言锋利的剑刃在他的心脏上肆意划割的老师,还包括穿着洁白警服、系着宽阔的武装带的人民警察,甚至那些在他的梦境里狂野奔跑、鼻尖上沁着细密汗珠的他久已心仪的女同学……他以一枚铁钉,轻而易举地完成了人生的逆袭。

和平常在男生们的游戏中被愚弄时不一样,他在各种批斗会上的态度显得有些倨傲,或者说是顽固——他的脖颈似乎总是拧着的,小小的眼睛不时翻起,形成轻佻的全白。有时他也会把视线与某个同学的目光接通,意味深长地笑一笑,使对方不敢正视。然后他被学校开除,被公安机关带走。我还记得,那天他被两名威武的、穿白色警服的公安人员带离学校,走过两旁矗立着高高的白杨树的操场时,他把头昂得很高,甚至扭过头,望了一眼白杨树的树梢。平时,我也常在课堂上隔着教室的玻璃眺望过那些树梢,我知道,那上头常有白银般的东西闪亮。

他是在向什么告别吗?

我不知道他后来是否被送去劳教了,因为自从他离开学校后,就再也没有了他的消息。生活的大河欢闹着奔腾向前,这样一个人,谁还会记挂他呢。四十多年过去了,不知他是否还在茫茫人海之中。

盐肤木

我百度了一下,盐肤木其实全身都是宝。它的根、叶、花、果均可入药,能治疗感冒发热、支气管炎、咳嗽咯血、腹泻痢疾、毒蛇咬伤等多种病患;它的树叶可以作为饲料,也是果园里最好的绿肥;它的果实,就是偷盐老鼠籽籽,可以用来榨油;蚜虫寄生于盐肤木,还能生成大家都熟悉的中药材五倍子。其实,即便在城市里,这种树现在倒是常常与我们见得着面的,因为它已被普遍用作绿化树,公园里,小区里,到处都有栽种,只是我们谁也没有留意到它罢了。

补记:

昨天整理这篇文稿时突然想起,我曾经做过一件很对不起“他”的事情,我觉得应该写在这里。

我们学校有点历史,原先叫做“凤岗书院”,解放后改为县一小。学校有个礼堂,同学们课间、课后最喜在此玩耍。女学生喜欢的游戏是掷沙包和跳橡皮筋,精力过剩的男孩子则是从主席台跳上跳下疯狂追逐。

砖砌的主席台不算太高,一米左右,以各种姿态一跃而下可以展示创意,跨上去或者跳上去则可以彰显矫健——尤其是在女孩子面前。我从小运动能力低下,而且胆小,所以主席台“勇敢者的游戏”,凸显的是我的孱弱无能。

但我不想同学们(特别是女同学)把我看作一个“孱头”(家乡话“无能的人”)。看着他有如一只野兔在主席台上上窜下跳,也就是一闪念间,我从地上捡起了一根被人丢弃的畚箕把朝着人群冲去。畚箕把以竹片削成,宽约两厘米,厚约一厘米,长度大概一米出头,两根把交叉,如同提兜的提手就把畚箕拎起来了。像握着一根双节棍,我双手紧握着畚箕把的两头,其时,他正从主席台上纵身往下跳。说时迟,那时快,我伸出畚箕把套向了他的脖子。半空中,他的脖子被套住,我吓得手一松,他大头朝下栽在了地上。

他在地上躺了一会儿,然后被同学扶起。鲜血从他的下巴上滴滴答答地流了下来——他的门牙掉了两颗。

这时候,上课铃及时响了,我逃也似的溜进了教室。老师进教室时,我朝他的座位瞟了一眼,他已经在座位上端坐着了。

下课后,我一改平常喜欢在学校里盘桓的习惯,早早地回到了家里。放下书包,洗手,端菜,给家里每个人盛了饭,分发了筷子,在父母狐疑的目光中端起了饭碗。

我低着头机械地吞咽,真正是食而不知其味。就在心里头十五只吊桶七上八下的时候,他在一大伙同学的簇拥下出现在我们家的饭桌边。

原来,他不但掉了两颗牙齿,而且一只手也肿得老大,他因此不敢回家去。好事的同学领着他到了我们家。

我记得,母亲立即丢下碗筷带他去了医院。去医院检查治疗的具体情况我并不十分清楚,我只是听见母亲回家来简单回答了父亲的询问,说是“右手骨折”了。至于母亲最后怎样处理了这件事,是否给予了他赔偿,我就完全不得而知了。

事后,身为学校领导、一向家教极严的母亲向我询问了事情的经过。我极其胆怯、极其委屈地把它描述为一次纯粹的意外。以我的经验,我以为一定会遭受一次痛殴。但是没有,一向极为严苛甚至凶残的父母居然放过了我。

这个问题我想了四十多年,至今没有答案。

此后,我每天都看见他像郭建光那样用纱布挎着一只胳膊来上学,这个形象,倒为他增加了几分帅气。因为伤的是右手,他被特许不用做作业。大概两个月左右,他的手才从纱布里解放出来,我一颗高悬的心也才放了下来。 (作者:中文81 步川)

推荐阅读:

邓郎:煤气中毒 死里逃生

谷静舫:小小孩儿

本公众号敬邀大家踊跃投稿

投稿邮箱:editor@pku1981

公众号编辑:杜若明、施丹、周湘、杨洪林

,