作者 叶曙明

人们常说,深圳是从一个小渔村发展起来的,这是对深圳历史的无知。当然,这话放在几千年的背景上说,也没有大错,人类都是从小村子发展起来的。但从深圳历史上看,早在南宋时它就是一个富裕地区了,并非到20世纪还是一条穷渔村。

宋室南渡以后,由于全国经济重心,进一步南移,南方地区的经济、文化,呈现一种蓬勃上升的趋势,反映于民间生活,繁荣活泼,生机盎然。深圳地区也开始感受到繁荣带来的变化了。

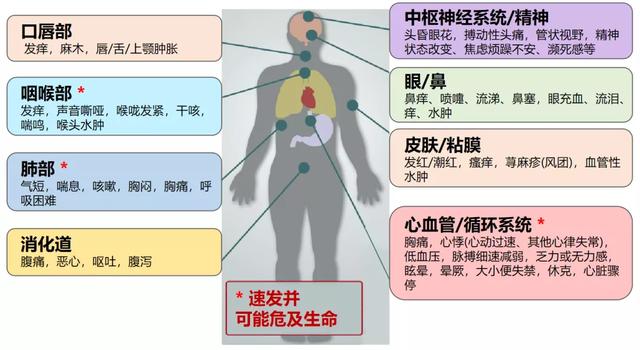

上:深圳西乡铁仔岭东晋墓出土的青釉四系罐

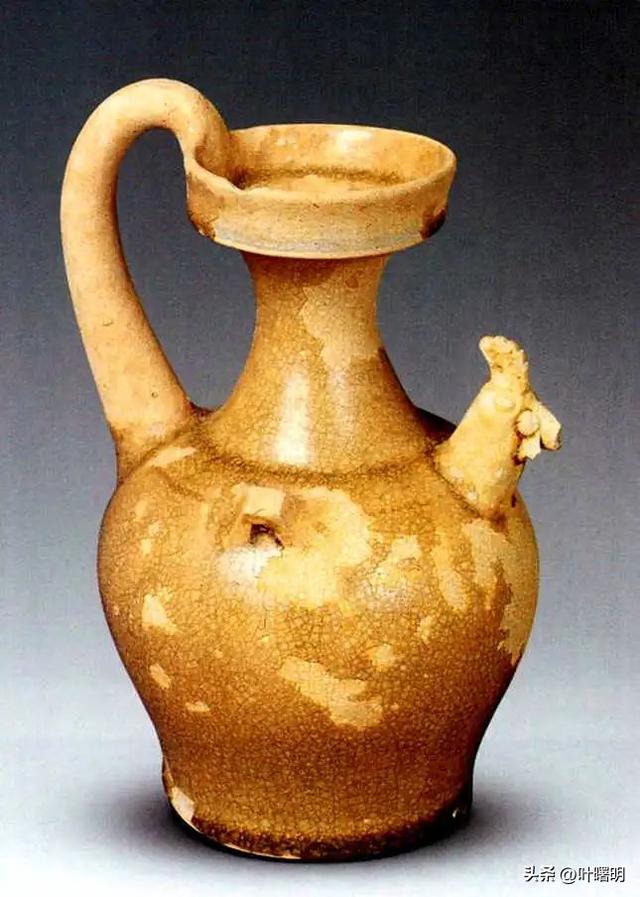

下:深圳西乡铁仔岭出土的南朝青釉鸡首壶

唐代的深圳富人并不太多,至少从考古的结果看是如此。但到了南宋,情况便大大改观了,富人明显多了起来。

究其原因,一是有大量移民进入,当中不乏中原望族,本来就坐拥万贯家财;二是地方安宁,经济发展,让平头百姓也有了一些发家致富的机会。

富人增多的证据之一,就是在深圳地区发现的宋代(尤其是南宋)钱窖甚多。那时没有银行,富裕人家都把钱藏在地窖里,以防盗贼和火灾。1995年10月,宝安区松岗沙浦围村花果山在进行工程时,挖出了多个古代的钱窖。就像念动了“芝麻开门”的咒语,数不清的钱币从一个个破裂的陶罐中“哗哗”往外泻,人们惊得目瞪口呆。消息在附近引起轰动,村民纷纷赶来,刮起了一场哄抢的台风。人们一捧一捧地把铜钱往麻袋里装,“叮叮当当”的金属声响成一片,如同瀑布落在岩石上的声音。

法律规定,在国内一切地下的文物都属于国家所有,哄抢是违法的。事后政府向参与哄抢的人追讨,人们很不情愿地交了出来,有一个农民不得不交出被他抢去的两吨铜钱。据在场人士说,钱窖里的古钱,至少有四吨重,甚至更多。经过清点,绝大部分是两宋的货币,也有一些汉代五铢钱、新莽货泉、唐开元通宝、乾元通宝、五代十国的周元通宝、南唐的唐国通宝、前蜀的通政元宝,最晚的是南宋淳祐十二年(1252年)的淳祐元宝。这意味着钱窖是南宋时期的。

1982年12月,大鹏新区葵涌土洋村海边发现钱窖,起出74.5公斤铜钱,是南宋时期的;1984年在宝安区福永街道桥头村发现钱窖,起出120公斤铜钱,是南宋时期的;同年在宝安区西乡街道铁仔山发现钱窖,遭到哄抢,事后收回了10公斤,是南宋时期的;1985年在坪山新区坑梓松子岭发现钱窖,铜钱成串分几层堆放,是南宋时期的;同年在松子岭又发现新的钱窖,起出90多公斤铜钱,是南宋时期的……

南宋!南宋!南宋!

南头博物馆

深圳并不是一个主要的贸易城市,它扼海外贸易的要津门户,但并不能从中直接获利。深圳人赚钱主要还是靠盐业。北宋时期,整个东莞县有13个盐场(其中东莞、归德、黄田盐场在深圳地区),年产两万四千余石的食盐,供应给广州及封、康、英、韶、端、潮、连、贺、恩、新、惠、梅、循、南雄15个州。南宋时又增设了官富盐场和叠福盐场,这样一来,深圳地区就拥有东莞、归德、黄田、官富、叠福五大盐场。

盐的利润是巨大的,据南宋绍兴三年(1113年)披露的数字,广州盐仓每年课利三十万贯以上。长袖善舞的广东商人,把盐卖到五岭以北,“以斤半当一斤,纯白不杂,卖钱二十”。因为质优价廉,许多地方的食盐市场,都被广东盐占领了。

官府多次想整顿深圳的盐业,隆兴二年(1164年),以管理不善、效益不佳为由,把官富场合并到叠福场;嘉定元年(1209年)还一度裁撤了叠福、黄田两场。但不久又都恢复了。这时,战火已烧到南方,南宋王朝,“百年天地留残运,半壁江山入战图”,统治区域愈缩愈小,军费却愈涨愈高,不得不又打盐的主意。南宋末代二帝逃到深圳地区,驻跸官富盐场,也是看中这里仍有盐官驻管,地方较为富庶。

盐业为当地制造了不少富户大族。东莞北栅凤冈陈氏一世祖从事盐政,宋末从南雄迁至大宁北栅,再迁到沙头、归德场涌口里(今深圳沙井)、福永、燕川、海南栅等二十多处地方,累世业盐,开村立基。宝安彦氏曾居靖康乌沙桥东,其后世迁往深圳地区,四世祖曾任靖康场大使;沙井新桥村曾氏,南宋初年由广州迁居归德场新桥里,后代开枝散叶,分布于深圳、香港等地,子孙繁衍,家道殷富不绝。这类例子,在深圳历史上,不胜枚举。

在那些纸质已变黄变脆的族谱里,记录着先人流离转徙的足迹:福田区黄氏,宋末从东莞迁入;谷丰镇侯氏,宋末从番禺迁入;松岗镇燕川村、荷坳村陈氏,宋末从江西庐陵迁入;公明镇水贝陈氏,宋末从福建莆田迁入;公明镇李松镇梁氏,宋末从东莞迁入;公明镇玉律村莫氏,宋末从东莞迁入;沙井镇新桥村曾氏,宋末从福建晋江迁入;西乡镇温氏,宋末从河南洛阳迁入;西乡及南头刘氏,宋代从东莞迁入;罗湖洪氏,宋末从梅州迁入……

这些都不过是两宋末年大移民潮中的冰山一角。深圳在1980年代以前的居民,以客家人居多,他们的先祖,大多是两宋末年迁入的。许多客家人的门口,贴着“河南世泽,渭水家声”的对联,反映出他们对南迁前家族兴盛的缅怀与眷恋。广东许多地方都有捡骨再葬的风俗。即把死者先用棺入葬,等肉身腐化以后,再开棺捡出骸骨洗净,入埕安葬。改葬之俗,广府地区最盛,客家地区次之,潮汕地区再次。有些地方,还会葬完再葬,清光绪朝的《嘉应州志》称:“屡经起迁,遗骸残蚀,仅余数片,仍转徙不已。”这种习俗,源于中原人背负先人遗骸,辗转万里,南迁入粤的经历。

看到这里,你还能说深圳原来是一条小渔村吗?

(图片来自网络)

读本号文章,品岭南往事:

花地近海,多花多水多烟雨(叶曙明)

还记得吗?20年前那个杀人狂魔(叶曙明)

大元帅府,乱流中的孤岛(叶曙明)

贡院,留下多少读书人的白日梦(叶曙明)

,