一支粉笔,两袖清风

三尺讲台,四季耕耘

在云南广袤的山区与乡村

有这样一群人

用青春和热情

十年如一日

站在三尺讲台之上

用师者的光辉

点亮着山村孩子前行的道路和梦想

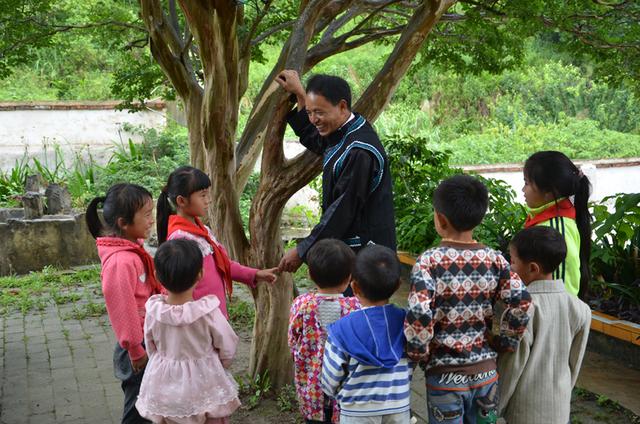

农加贵

一师一校坚守“麻风村”三十余载

上世纪50年代

麻风病在云南省文山州广南县盛行

为了避免疫情扩散

麻风病人被集中到

一个人迹罕至的地方医治

从此

“麻风村”变成了

人人避而远之的“禁区”

为了一句“这里的孩子需要教育”

20岁的农加贵

毅然决然踏入这片“禁地”

成为村里的首位教师

最初农加贵每月的代课费只有19元

村民们就自发集资

每个月给农加贵35元工资补贴

并用锅蒸过后

才交到农加贵的手里

这些细节让农加贵越来越感动

教一段时间“试试”的想法

慢慢变成了不走的决心

这一坚守便是35年

35年来他独自一人坚守一个学校

共招收了12个教学班

送走11届小学毕业生

共110人

他们走到了山外的工作岗位

成了公务员、医生、老师

警察、企业管理者

……

农加贵手把手教孩子们读书写字

是孩子们的老师、保姆、炊事员

每天在教室与厨房之间不停地奔忙

“累吗?”

“累,但习惯了!”

农加贵总是这样回答

朱丽丹

“麻风村”小学有了建校34年首位女教师

农加贵快退休了

让他感到欣慰的是

他有了一位“接班人”

2020年9月

文山州广南县落松地小学

迎来了首位女教师——朱丽丹

一个女孩

来到曾经的“麻风村”教书

需要怎样的勇气和情怀?

她不是没有动摇过

孤零零一个人住在村里

太阳落山后又黑又静、“麻风病人”

想到这些,朱丽丹打过退堂鼓

几经纠结

她决定“留下来试试”

真正改变她的

是一次“避无可避”的家访

那是朱丽丹第一次见到孩子家长

原本害怕的心

被老奶奶慈祥的问候改变

“感觉她们除了残疾之外

其他的都像我自己的奶奶一样

特别亲切。”

那一刻

她突然明白了34年前

农老师选择坚守的原因

如今

她已经和学生们“打成了一片”

每天迎着晨光,伴着鸟鸣

孩子们蹦蹦跳跳向她走来

她觉得自己找到了生命的意义

她说

“想做个像农加贵一样的老师”

江声发

残肢绑粉笔代课十余年

23岁时

江声发为抢修村里的电线

被高压电击成重伤

不幸失去了双臂

2003年

村里的学校陷入老教师退休

找不到任教老师的困境

高中毕业的江声发决定去代课

用残肢上的衣服擦黑板

把粉笔、钢笔等教学工具

绑在自己的残肢上进行教学

用嘴和残肢协作翻书

成了他每天的日常

为了教学需要

江声发还练习书法

除了将毛笔绑在断臂上练习外

还用牙齿咬住笔管,苦练“口书”

江声发面对的困难远不止这些

冬季是江声发一年中最难熬的时光

写字的时候

他得将外套脱掉

露出仅剩10厘米的双臂残肢

寒风吹过教室

每年冬天他的残肢都会生冻疮

生了冻疮,奇痒难耐

江老师只能在墙壁上搓搓

晚上回家再用热水烫烫

这样过了一段时间

残肢都会被他搓出血来

时间久了

皮肉破了、烂了

连吃饭用的工具都没法套上去

然而

为了学生们

他默默地坚持了13年

毕首金

为农村孩子发明11623件体育器材

从20岁开始

毕首金的全部青春

都是在昆明市官渡区白汉场中心学校

这所乡村小学里度过的

至今已经37年了

初初踏入这所学校

校舍和器材室的残破程度

超出了毕首金的想象

校舍是借用原来寺庙的房屋

四周连围墙都没有

推开器材室陈旧的门

灰尘布满了整个屋子

一个破皮球,一个旧哨子

几个已经“残肢断臂”的

乒乓球拍、羽毛球拍

此外就没有任何其他器具了

为了让孩子们上好体育课

毕首金如“魔怔”了一般

疯狂地思考怎样制作器材

为了买几本有关体育器材制作的教材

他愿意骑着老旧的自行车

跑60公里去昆明

为了开发一件新器材

他可以一晚上实验23次

不断构思、画图、找原材料

就是在这样的执着之下

学校的器材室愈发生机勃勃

日积月累

数不清的器材从毕首金手中诞生了

毕首金说

“每一件器材出来,都要考虑它的安全性,

最少也要改进4次以上,才达到成熟。

一个坚强的信念支撑我,

我一定要让农村的孩子和城里的孩子一样,

享受好的体育教育。”

37年来

毕首金为农村学生发明了

11623件体育器材

把体育课变成了这里最受欢迎的一门课

或许很多年过去

当初的孩童长大

已想不起第一次接触到

这些新奇玩具是什么心情

但记忆中那位一直忙着

画图、做器械的老师

特别是那份由他开启

专属于体育的快乐

一定不会褪色

雷应飞

在校园里建起120亩“开心农场”

距离县城15公里的

曲靖市宣威明德小学

在孩子们口中的“雷爸爸”带领下

不仅全校师生一日三餐全免费

有了吃不完的肉和菜

而且还供给其他学校的9000多名学生

“雷爸爸”便是这所小学的校长雷应飞

2008年

雷应飞成为

刚刚重组建立的明德小学校长

他说

“如果我当上校长

我将千方百计地

让孩子们在学校感受到家的温暖。”

于是

当时还不到30岁的雷应飞

开始带领老师们承包土地

并在政府的帮助下不断扩建

10余年来

校园里已经建成了120亩农场

种植了白菜、小瓜、菠菜等时鲜蔬菜

建起了特种养殖区

雷应飞说

学校里的农场既是“动物园”

也是“植物园”

这些年来

雷应飞让学校发生了翻天覆地的变化

学校有农场、操场、科普园

开设了丰富多彩的课程和活动

价值300万元的风雨操场

篮球、足球等运动场地

在这所农村小学也并不稀罕

价值100万元的科普园

引进了热带水果和无土栽培

在明德小学

有一大片真正属于孩子们的成长天地

“开心农场”名副其实

李艳丽

将爱写成故事,读给哈尼孩子听…

2018年5月10日上午

红河州红河县河玛村

河玛小学的六年级教室里

一个年轻的、眉目清秀的乡村女教师

手捧一本冰心儿童文学新作奖获奖作品集

正声情并茂地朗诵着一篇名叫

《玛布的心愿》的获奖散文

教室里56名学生

身体坐得笔直

面带微笑聆听着

沉浸在老师的朗诵当中

为何他们会如痴如醉倾听呢?

因为班里的每个学生都知道

他们听到的

是发生在自己身上、身边的故事

是来自老师那份埋藏在心底的爱的倾诉

2013年

怀揣着“教师梦”的80后姑娘李艳丽

来到了红河州红河县的

哈尼族村子垤玛乡河玛村任教

日复一日地在大山里教书

枯燥无味的日子让李艳丽静下心来

观察着身边一切

慢慢融入哈尼人的生活

也改变着这些山里的哈尼孩子

山区的孩子腼腆

要走入他们的世界

就要有更多的爱心和耐心

放学后,她与学生一起,走出校门

在学生放学回家的路两旁

金灿灿的“黄泡”结成团

她们站树下,吃了个够……

一路上

学生给她讲她们的故事和小秘密

她便萌生了为孩子们写故事的想法

李艳丽从身边的孩子和这座大山

汲取创作的养分

她一边观察,一边构思

一边创作,一边读给学生听

学生就是她作品的第一位读者

也是第一位获益者

2017年

她写的学生故事《玛布的心愿》

荣获冰心儿童文学新作奖中的散文大奖

她说

“我写的儿童故事,

就是来源于

这些哈尼族孩子们的成长故事,

是她们给了我创作素材,

是她们让我学会了阳光向上。

我要更加努力地阅读和写作,

为哈尼孩子们写出更好的作品。”

杨发才

坚守高寒山区21年,只因孩子们需要他

昭通市鲁甸县水磨镇拖麻村

名副其实的高寒山区

寒凉强劲的风

显示着这里气候的不美好

杨发才和同为教师的妻子

在这里安了家

20岁从教至今

他在高原上的小山村

坚守了整整21年

由于学校距离集镇较远

买袋盐、买棵菜、开次会

都要走近10公里

但杨发才从不叫苦叫累

受经济条件限制

拖麻村的年轻人大多外出打工

只有老人在家照顾孩子

遇到学生逃学、辍学的时候

杨发才只能徒步

走七八公里的路程去家访

乡村小学留不住人

身边的教师一拨一拨来了,又走了

杨发才没有想过走

他离不开学校,舍不得学生们

拖麻小学也离不开他

他说

他从不后悔自己21年坚守大山

郭春明

怒江从教四十载 无私奉献到白头

在怒江南岸

靠近中缅边境线107号界桩旁

有一所坐落在怒江大峡谷畔的小学

由于地理位置偏远

环境恶劣、条件艰苦

被镇康教育界称之为

教育战线上的“老山前线”

远眺怒江峡谷上的麻栗树完小 张彤 摄

几十年来

一批又一批乡村教师来到这里

扎根基层

把青春和汗水奉献在这里

鞠躬尽瘁,乐此不疲

如奔腾不息的怒江水

郭春明老师就是他们中的一名代表

今年63岁的郭春明

患有高血压、高血脂

高血糖、骨质增生等疾病

他的爱人患有心肌缺血

一直在麻栗树完小食堂做临时工

虽然他俩年纪大了 疾病缠身

但对待工作满腔热情

没有一句怨言

从教40年

本该享受安逸的退休生活

但由于放不下大山里的孩子

以及对家乡教育事业的热爱

2019年9月

郭春明主动报名

返聘到麻栗树完小任教

为家乡教育事业

奉献着自己、燃烧着自己

“苔花如米小,也学牡丹开”

当命运为乡村孩童

掩上一扇门的时候

是你们为他们打开了一扇窗

你们默默地坚守与付出

用朴实无华的信念与行动

撑起了乡村教育的桥梁

点燃了乡村孩童的梦想

今天

第37个教师节

向所有“燃灯者”致敬!

老师您辛苦了!

统筹:李向雄 徐腾中

海报设计:吕明华

图片源于:新华社、人民日报、视觉中国、春城晚报开屏新闻、云南网等

内容整合自央视新闻、人民日报、工人日报、央视网、云南网、春城晚报、昭通日报、梦想红河等

编辑:李斌 王茜婷 彭艳红

来源: 云南网

,