《山海经》中的伏羲叫凫徯

人说《山海经》中无伏羲,我说《山海经》处处言伏羲。《山海经》通篇所记载的太昊帝俊,笔墨之多,世系之详尽,就连炎帝和黄帝都只能望其项背,在华夏历史之上,功盖炎黄的人,除了伏羲还会有谁?凫徯、太昊、帝俊原本都是一个人,就是伏羲。《山海经》最初是少典氏记载的典籍,曾经使用“太典”来称呼伏羲,就像我们在家谱上写“太祖”一样,不用写明“太祖”的名字,但我们都知道他是谁。殷商史官接过《山海经》以后,在从夏朝哈拉帕文字转写殷商甲骨文的时候,才改“太典”为“太昊”,这是因为殷商人以玄鸟为图腾,便奉鸟图腾“凫徯”。

《山海经·西次二经》说:“又西二百里曰鹿台之山。其上多白玉,其下多银。其兽多㸲牛、羬羊、白豪。有鸟焉,其状如雄鸡而人面,名曰凫徯,其鸣自叫也,见则有兵。”

“有鸟焉”:有一个打着鸟旗的部族。“有”是族徽。

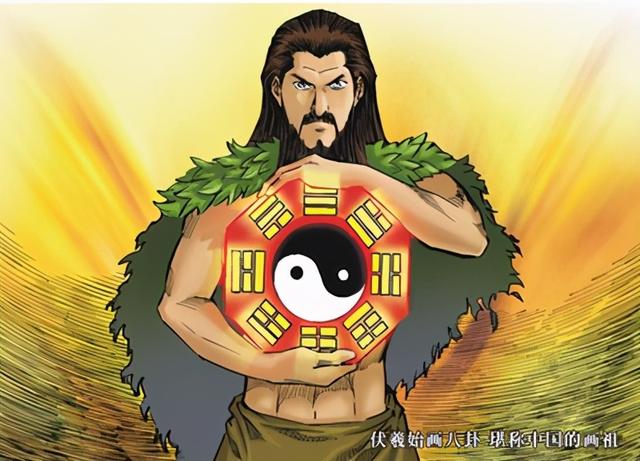

“其状如雄鸡而人面,名曰凫徯”:族旗上族徽的形象是一只公鸡,长着人脸,名字叫凫徯。凫徯、伏戏、宓羲、包牺、伏羲、浮戏,作者一再强调《山海经》是记音作品,是以字表音。“凫徯”便是“伏羲”,有很多人说《山海经》中没有“伏羲”,那是读书不得法门,看不懂而已。《山海经》至少有两处“伏羲”。在《山海经·中次七经》中,“伏羲”写作“浮戏”。

《山海经·中次七经》说:“又东三十里,曰浮戏之山。有木焉,叶状如樗而赤实,名曰亢木,食之不蛊。汜水出焉,而北流注于河。其东有谷,因名曰蛇谷,上多少辛。”

“浮戏之山”是以伏羲命名;山中的“蛇谷”也是以伏羲蛇图腾命名;而且伏羲山还发源了“汜天水”,伏羲其实是大梵天,亦即造书天。

抒写《山海经》的少典氏史官,主要有伏羲的两支后裔组成,一个支系是蛇图腾的少典氏,另一个支系是鸟图腾的少昊氏。少典氏是蛇图腾,供奉伏羲族徽为蛇身人面,名伏羲;少昊氏是鸟图腾,供奉伏羲族徽为鸡身人面,名凫徯。本文的“凫徯”,正是伏羲的鸟图腾,族徽形状像雄健的公鸡,长着人脸。

“其鸣自叫也”:凫徯,是他们自己对自己族徽的称呼。“鸣”,是“名”的表音字。明代郝懿行也认为“鸣”是“名”的表音字,他在《山海经笺疏》中说:“北堂书钞一百三十卷引此经,鸣作名,尽形声之讹。”

“见则有兵”:凫徯(伏羲)部族的人一旦出现了,就要有战争发生。国之大事在祀与戎,凫徯(伏羲)部族主管杀伐征讨。

——本文节选自《山海经鉴》

作者主要作品:

《遗失的华夏》

《左祖右社与阳城》

《哈拉帕文明全档案》

《山海经鉴》

,