以下文章来源于清华法学 ,作者舒国滢

法律上“可为”指令之语义与逻辑分析

作者:舒国滢,中国政法大学钱端升讲座教授,2011计划司法文明协同创新中心成员。

来源:《清华法学》2022年第5期。全文转载自公众号“清华法学”。

“可为”(X may do T,即X可以做T)是实践推论和命令句逻辑中一个不可回避的问题。然而,长期以来,人们似乎很少注意到这个语句表述背后所隐含的复杂的语言学、逻辑学以及法学的意义。若不深入研究这个问题,则极易带来理解上的混乱,比如把“可为”理解为“应为”或“须为”,或者因为“可为”语义中包含“可不为”而造成法条适用上“模棱两可”的困局。本文试图从语义学与逻辑学角度展开这一问题的讨论,自然,这一工作须承受较为繁重的论证负担,亦需要付出很高的理论成本。

一、“可为”表述所涉及的情态(模态)分类

“可为”是常见于各种规范(道德、宗教、习惯、法律等)中的一种语句表述,这个语句表述的关键词当然是“可以”(may)。从语言学的角度看,“可以”“必须”“应当”等均为联结法律规则诸要素[条件预设(假定)、指令要求(行为命令)和处置措施(法律后果)]的情态助动词,也是当代法律中的“律母”(alphabet of law)。故此,讨论这些情态助动词不仅具有语言学(语义学和语用学)上的意义,而且具有法学、逻辑学上的价值,对于法律的解释和适用亦同样极为重要。

“情态”这个词译自英文modality(其复数形式为modalities),它是表达说话人针对事件或行动(行为)所持的不同程度确定性之观点或态度(肯定、否定和不确定)的言语状态。Modality既是一个语法概念,也是一个逻辑学词汇。在逻辑学上,modality常常被译为“模态”,强调其所描述/刻画的事件或行动(或行为)之确定性程度的客观面,如“必然性”“可能性”“不可能性”“偶然性”“或然性”(概率)等,这些均属于“模态逻辑”(modal logic)研究的对象。情态作为一个有效的跨语言的语法范畴,常常被用来描述说话人基于与他人进行语言交流(与他人分享认知与行动经验)的需要,对现实世界及尚未成真、但有可能成真的可能世界(possible world)中发生的“事件”“行为”“情境”和“状态”(这在逻辑学上被称作“可能世界的本体论效果”)的确定性及可欲性(desirability)程度所持的认知(判断)和衡量(有关何种事态或行为是好的、有价值的,以及何种事态或行为是更好的)等评价态度,或者针对未来/可能行动所表达的不同意愿。说话人在与人交流时对事件或行动(行为)之确定性状态(程度)进行语言表达,其中难免渗入随情境而变的主观性(比较、推敲、琢磨等)认知态度、说话语气以及行动意愿(可以笼统称之为“命题态度”或“话语态度”)。故此,从人的语言交流之主观面(说话人的视角、情感、认知和意愿)或说话人的主观交际意图看,汉语将modality译作“情态”也比较贴切。

情态/模态与“确证的实态”(“事实”)不同,“确证的实态”是通过(证据)证明对“事件”“行为”“情境”“状态”等现实(已然)世界的存在实态进行描述[比如,“(某地)火山爆发了”(事件),“机动车道上的信号灯变成了红色”(情境),“张三杀了人”(行为),“李四的手受了伤”(状态)],而情态/模态所关联的,要么是尚未发生的可能世界之本体论效果,要么是说话人对现实世界已然发生的“事件”“行为”“情境”“状态”等所持的(未经完全证实/确证的)主观信念、判断或推测性意见[比如“(某地)火山可能爆发”“张三有可能杀了人”],要么是针对未来可能行动所持的肯定或否定的意愿/态度(比如“我能够完成任务”),这些信念、判断、推测性意见或行动的意愿/态度中交织着说话人的主观交际意图以及不同量化程度的“确定”(肯定)、“不确定”(不肯定)、甚或“怀疑”(否定)的语义特征。

无论从逻辑学、还是从语言学上看,情态/模态都是“针对世界的”的对象语言[涉及“言”与“物”/“语句”(命题)与“世界”之关系]的表达形式。但根据“言”或“语句”所针对的“物”或“世界”的差别,可以将情态/模态分为两类:认知情态/模态和非认知情态/模态”。

认知情态/模态与“知识”或“信念”相关,是说话人通过“说什么”意在让人“知什么”(以言指事/话语行为)所表达的情态/模态,即说话人基于认知兴趣对尚未发生的可能世界之本体论效果,或者对现实世界已然发生的“事件”“行为”“情境”“状态”等的真假进行逻辑证明而形成的模态,又或者是说话人出于会话交流的(语用/修辞)需要对所持的(未经完全证实/确证的)主观确信、判断或推测性意见(观点)而形成的情态/模态。在逻辑学上,这种模态也被称为证明模态(证明命题内容为真的逻辑状态),它又可以分为两部分:第一,对尚未发生的可能世界之本体论效果进行描述的模态叫做可能世界之“真势模态”(alethic modality);第二,对已然发生的现实世界中的“事件”“行为”“情境”“状态”之实态描述则往往通过(证据)证明进行,但由于通过(证据)证明的实态有证实程度的差别,故而产生认识论意义上的模态,这种模态也可以被称为“事实概率模态”。真势模态以“必然的”“可能的”和“不可能的”等真势模态词(alethic modal operators)来进行逻辑刻画;事实概率模态以(逻辑)命题表达的(有关现实世界之存在)事实/实态的真假[命题真值(the truth of proposition)]以“必然(发生)的”“可能(发生)的”“不可能(发生)的”等事实概率模态词来作演绎、归纳、设证的逻辑刻画,其中“所言”(what is said)主要涉及有关事实真假状态的“自然意义”,独立于说话人的主观评价与人为预设的能愿(期待)意图,或者说,与说话人的主观评价或主观的能愿(期待)意图无关。在逻辑学上,真势模态词和事实概率模态词,统称为认知模态词。不过,在语言学上,这些认知情态词也往往表达说话人出于与他人会话交流的(语用/修辞)需要而对“必然的”“可能的”和“不可能的”之真假(命题的真假)所持的主观信念,或多或少地体现出说话人随语境(言谈情境)而变的“陈述/命题态度”(“话语态度”),不可避免地包含说话人旨在促进语言交流(包括修辞)效果的语用/修辞(虚拟或反问)的“语气”等情态。表达说话人的主观认知情态的概念即为认知情态词,它们也被称为“情态的观念范畴”。

非认知情态/模态是说话人并非出自纯认知(判断)兴趣(认知的“陈述/命题态度”/“话语态度”)而是通过“说什么”意在使自己或他人“做什么”所表达的主张(态度),也就是说话人对可能世界的行动(未来/可能行动)及其可能结果持某种(表达施为意志的)能愿倾向(命令、赞成、鼓励、允许、肯定、否定、禁止等)而形成的情态/模态。从语言学角度看,它们也可以被称为“能愿(行动)情态”,即说话人以此情态“说出x”意图“让A(自己或他人)做出某个行动T”(以言行事/话语施事行为),从而试图让某些事态在未来发生或不发生,其中“所言”(what is said)涉及“所含”(what is implicated),明显带有说话人的意义或意图。这种所言所表达的是说话人话语中的“非自然意义”。与对现实世界已然发生的“行动”及其结果进行判断或推测而形成的“认知情态”[它们主要属于对象知识的“认知心理控制”(认知判断力控制)中的情态]不同,“能愿(行动)情态”是说话人就尚未发生的(说话之前并不存在的)可能世界的行动(可能行动)及其可能(改变对象的)结果表达某种意愿(态度)并试图达致“行动(物理能力)控制”的情态,通常采用“能”“可以”“能够”“敢”“会”“肯”“要”“得”“应该”“必须”“愿意”等情态词表达。由于这些表示行动意愿(态度)的情态词后面紧接着表示施为(performance,施行)行动的动词[主动词(main verbs)或实意动词],故而它们常常被称为“情态助动词”或“情态动词”。由这些词构成的语句往往指向(未然的)行动本身,而不指向(已然的)行动状态(事态)。例如,我们会说“吉米必须系鞋带”,而不会说“吉米的鞋带系好是必须的”,这两个语句表达的“情态”是不一样的;“你可以在这里左转”,这句话的“情态”也不是说“你在这里左转了是可以的”。

在有关行动的语言交流中,说话人有行动者(既指个体,也指集体或机构)本人和其他人对行动者[说话人取向(speaker-oriented)]之分,他们的能愿(意愿)来源不同,所以,他们用同样的情态助动词表达行动意愿,其语义却有很大的差别,比如“我(行动者)必须……”“我能……”等表达行动者(“我”)本人的自主行动愿望或行动承诺,而“你必须……”“你能……”等则表达他人(说话人以第一人称)对行动者(第二人称的受话人)的行动建议或行动命令。应当看到,说话人以上述语句表达能愿的出发点、理由或限定因素各不相同(其实践相关性也存在差别),其中,有些出自说话人个人在特定情境下(与“能力”或意愿相关)的纯粹私人的意志/心理因素(“计划”“喜好”“动机”和“目的”),有些则是来自外在的事理或道义理由(与“命令”“禁止”“许可”等相关)。所以,我们需要将这些不同因素形成的情态再做进一步的区分,这样,由说话人个人在特定情境下的纯粹的意志因素(意图)而产生的情态就可以被称为“动力情态”(dynamic modality),其中又分为第一人称(说话人自己作为行动者表达)的“动力情态”(自我动力情态)和其他人称(包括第二人称和第三人称的受话人,即说话人对自己以外的行动者表达)的“动力情态”(他人动力情态)。对行动者而言,其他人称的动力情态词所表达的语句内容是来自外部因素(他人意志/意愿)的动力(说话人的能愿动力),它们可以造成行动者在可能世界中的“行动差异”[他人意志/意愿(外在意愿)促使行动者有可能改变或放弃出自其本人意志/意愿(内在意愿)的行动方向,而按照说话人的意图/行动指向行事]和结果差异。此外,能够造成行动者“行动差异”及结果差异的外部因素还有来自外在的事理或道义(规范性)理由[“按照事情的性质理应如此”(包括“不得如此”或者“按照事情的性质不应如此”)的理由/理据],由这一类因素形成的情态即被称为“道义情态”。从表达这些情态的主体角度看,我们仍然可以区分第一人称的“道义情态”[说话人自我以第一人称对自己“理应如此的”或“不得如此的”行为而表达的情态(比如“义务的承诺”)]和其他人称的“道义情态”。在其他人称的“道义情态”中又可以分为个人命令的“道义情态”[个别的规定性情态(individual prescriptive modality)]和规则规定的“道义情态”[一般的规定性情态(general prescriptive modality)或“指令道义情态”,也可简称为“指令情态”或“规范(规则)情态”]等,后两种情态均体现出由“行动协同(合作)原则”(保证行动协调一致)所产生的“主体间的约束力”。

在日常语言(语用)交流中,“可以”这个词容易引起歧义和理解上的岐见,原因在于它本身存在“多义”或“同形异义”,既被用来表达认知情态(比如“水可以发电”,这里的“可以”表示“水”的功用/用途),也被用来表达(说话人的)动力情态[如“我今天可以来”,表达说话人以第一人称对自己行为的愿望或承诺;或者“你今天可以来”,表达说话人以第一人称对作为第二人称的行动者(受话人)之行为的愿望或许可态度,对这种愿望或许可的表达有可能完全出于说话人个人的意志(或好恶心情)]。同样,“可以”也可能会被用来表达道义情态(如“按说,我今天可以来”)。这意味着,从语用学的角度看,“……可以……”的语句表达具有高度的语境(条件)依赖或语用(语言使用的意向性和规约性)限制。只有在特定的语境下,或者在特定的语用场合[会话背景包括“情态基准”(modal base)和“排序根源”(ordering source)]中,我们才可能知道语句中“可以”所表达的语义。否则,它只是一个通过带有情态助动词的主语、谓语和宾语等句子成分构成的语句意义不确定的情态表达“公式”。我们以“约翰可以讲法语”(John may speak French)这个句子为例,假如说这句话的人知道约翰懂法语,他/她在向其他人介绍约翰的情况,那么,这个句子所表达的意思是约翰“能够”(John “can”/“is able to”)或者“有能力”(John “has ability”)讲法语,此处的“可以”所表达的显然是一种认知(相信“如此”的)情态;假如说这句话的人知道约翰是一个英国人,法语并不熟练,他/她在约翰并不情愿讲法语的情况下讲这句话,那么,“可以”所表达的其实是说话人的动力情态(愿望或建议);假如有一位只讲法语的法国人遇事需要帮助,在场的人只有约翰通晓法语,那么,这里的“可以”所表达的是一种道义[相信“应当(行动)”的]情态,说话者的意思是说,当那位法国人求助时,约翰“理应可以”(情理/道理上“可以”)讲法语,以帮助其解决语言沟通上的障碍。假如说这句话的人是约翰的上司,而说话时正好需要约翰讲法语,那么,这个句子中的“可以”所表达的是说话人“准许”(许可)约翰讲法语的个别指令道义情态。

在法律上,“可以”一词所表述的情态也并非都有相同的语义。在通常情况下,“可以”作为一般指令道义情态助动词被用来表达法律上的“可为”指令,这种指令采取能愿性施为(施行)语句来表述。比如我国《民法典》第406条第1款第1句规定:“抵押期间,抵押人可以转让抵押财产。”这里的“可以”是抵押人“转让抵押财产”这种能愿性施为(履行)行动(行为)的(具有规则规定的)一般指令道义情态助动词。在此情形下,确切地说,“可为”乃作为说话人的立法者(拥有权威地位的主体)向作为第三人称的行动者(个体或机构)发布的授予(行动者)许可行为(行使权利或权力的行为)的施为句[相应地,“勿为”(不得做什么)和“应为”(应当做什么)乃是向行动者施加承担义务/责任行为的施为句]。

但是,在法律条文的表述中,并非所有带“可以”情态词的语句{尤其是这些语句作为从句[嵌套陈述(nested statement)]用作主句的句子成分(定语或者状语)时}都可以被称为能愿性施为(施行)语句,例如我国《宪法》序言第10段第1句:“社会主义的建设事业必须依靠工人、农民和知识分子,团结一切可以团结的力量。”这个句子中的“一切可以团结”是一个关系从句(定语从句),修饰作为主句“必须……团结……力量”之宾语的名词“力量”,主句是一个带有道义情态(指令)助动词“必须”的能愿性施为(施行)语句,但该从句(嵌套陈述)中的“可以”则是一个认知情态词,表示“能够”“有能力”“可能”等语义,但它不是其后面的主动词“团结”的指令道义情态助动词,因为“一切可以团结”并不是一个能愿性施为(施行)语句。我国《刑事诉讼法》(2018年修正)第137条规定:“任何单位和个人,有义务按照人民检察院和公安机关的要求,交出可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物证、书证、视听资料等证据。”这个条文表述的主句是“……有义务……交出……”,而从句(嵌套陈述)“可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪”则属定语从句,修饰“物证、书证、视听资料等证据”,这里的“可以证明”仍然不是在表达行动能愿的情态,而是表达在“能够证明”“可能证明”的认知情态。我国《民法典》第18条第1款规定:“成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。”该条文中的“可以”亦应理解为“能够”“有能力”(有资格)“独立实施民事法律行为”,不是在表达“成年人”(完全民事行为能力人)在何种条件(语境)下如何“可以独立实施”何种“民事法律行为”(能愿性施为/施行)的指令道义情态。我国《民事诉讼法》(2021年修正)第55条第1款规定:“当事人一方或者双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的,为共同诉讼。”该规定中的“可以合并审理”(定语从句)前面有“人民法院认为”之表述,很明显也是在强调人民法院所处的认知情态[人民法院(基于认知判断)认为具备“合并审理”条件的情态],而非直接授权人民法院“可以”施为(“合并审理”)的指令道义情态。

下文讨论的重点并不是寻找并列举法律上所有有关“可以”一词所引导的语句中的语法成分和意义[法条中有些纯语法问题(比如,条文表述中的主句与从句的关系,或者其中的“实意动词”和“情态动词”的区分等)交由语言学家去研究],而是试图从概念上分析在法律中以能愿性施为(施行)语句表述的“可为”指令(法律许可规范)之语义与逻辑特征问题。

二、法律指令道义情态助动词之能愿语义强度与规范指示力度

法律指令(法律规则或规定性规范)作为一种权威性指令,是在特殊的语言机制(立法语言机制)中,以特殊类型的能愿性施为(施行)语句[规定性话语(prescriptive utterance)或命令句(imperative)]来表达,能体现出此类语句的特殊的“规约含义”且采用以规范为实体的“言语方式”,以及具有法律所特有的“控制”“指导”和“规划”生活的功能。借用这种句式,指令发出者(立法者)作为特殊的权威主体[“超级行动者”(super-agent),拥有发布指令的规范性权力,以规制和指示他人如何行动]可以在规约系统提供资源的基础上表达其能愿与意图(要求行动者做法律上当做之事),并且由于其所拥有(禁止、许可或强加条件于行动者)的(至高无上)权威地位而似乎总是在以“命令”的语气(口吻)表述法条(用约瑟夫·拉兹的话说,它只是简单地说出“要求什么”“要求谁”和“什么时候要求”,但并不总是明白地说出这些要求的理由),其情态助动词主要是“必须”“应当”“不得”和“可以”。如前所述,它们均可被称为“一般指令道义情态助动词”。由这些指令道义情态助动词引导的法律指令具有(不同于日常会话中的语句)特殊的规范情态力,显示出说话人(指令发出者/立法者)和受话人(指令接受者)所处“情境基本不对称”关系,体现出“双重单向性”(double unidirectionality)特征:说话人(指令发出者/立法者)单向性地发布指令,以实现其“规制”“制约”“计划”“指引”等规范意愿;受话人(指令接受者)受指令“(客观应然)指引”,单向性地接受指令(指令接受者之行动“呼应”/“适从”指令的单一方向),不存在他们基于自我的评价和判断对于指令内容所展开的回应性质的“言语应答”[不需要指令接受者参与指令的决定过程,不需要他们主动的“求为”(通过言语提出行动要求或表示行动愿望的)行动或承诺,即使对指令(规则)不喜欢、不相信、无以评价其合理性,他们也应遵守之(指令/规则即行动理由)]。按照约瑟夫·拉兹的看法,命令是一个人不顾“理由权衡”、也不基于情形的好坏而去做命令要求做的事情(一定的人应当或必须从事一定行动)的理由。对于行动者而言,法律指令(法律规则)所指示的行动理由是一种“法律上承认的理由”“受保护的理由”:它不仅可以为行动者提供一个为具体行动(φ或者非φ)辩护的“一阶理由”(first-order reason),也可以是直接排除行动者在实践慎思或“理由权衡”中与指令(规则)相冲突的其他一阶理由的“二阶理由”(second-order reason)。这意味着,法律指令(法律规则)因为其作为权威性指令这个事实,在通常情况下就能直接成为行动者最终的行动理由,以此解决实践冲突。其他的一阶理由即使也属于规范性理由(证明行动正当的理由),但它们本身并不是一种规范(规则和原则);只有(针对一阶理由,即排除或消除按照一阶理由行事的)“消极的二阶理由”才是一个排他性理由[因为某个理由而不行动(不按照p去做φ)的二阶理由],它改变了行动理由的规范性状态,使行动者免于在一阶理由之间无休止地自行权衡(行动的)理由,而直接要求以法律指令指引的行动方向和行动方式行事:指令发出者(立法者)“如此说”(saying-so),受话人(行动者)“如此做”(doing-so)。在此意义上,指令中包含的道义情态(“一般指令道义情态”)单方面地表达了指令发出者(立法者)的态度、信念和意向,创造一个规范的可能世界,并把某种秩序投射到这个世界。在此意义上,表述法律指令的语句也是一种带有特殊的“理由算子”(the reason-operator)的语句。

即便如此,我们也不能将“必须”“应当”“不得”和“可以”等一般指令道义情态助动词所反映和表达的指令发出者(立法者)之态度、信念、意向和语气看作是完全相同的。仅从表面上看,“可以”作为一般指令道义情态助动词被用来表达法律上的“可为”指令,远不如以“须为”(X must do T)、“应为”(X should/ought to do T)或“不得为”(X must not do T)中的“必须”“应当”“不得”(以及“不应当”“不可以”)等指令道义情态助动词所表达的法律指令的语义清晰明确,极易沦为法条表述上的一个所谓“模糊判断词”,导致法条适用和解释上的困难。

“可以”被当作法律上的“模糊判断词”,其潜在的原因在于:当指令发出者(立法者)选择它作为一般指令道义情态助动词来规范“待决之事”或对行动者(包括个人和机构)的行为直接作出指令时,其对“待决之事”仅仅做出条件(范围)预设,但对行动者之行动所持的能愿意向以及对指令接受者之行动方向的指向性不持绝对确定(肯定)的态度,而把对“待决之事”的主客观条件的认知和行动方向的意愿选择交由作为“规范接受者”的行动者自行确定或自主(选择)决定,以至于该词在法条表述上似乎显示出法律指令之肯定能愿与否定能愿之语义强度和“施事”指示力度不足的缺陷。

首先应当看到,无论“可为”指令,还是“须为”“应为”或“不得为”(X must not do T)指令,它们(采取能愿性施为语句/命令句)之中的指令道义情态助动词所表达的情态均属于指令发出者向行动者(指令接受者)单向发布要求“完成某件事情”的规范命令表达的情态,它们通常也可以被视为“条件式情态”,即以“条件语句表达的情态”(情态的意义随着条件的性质及其被满足的状况而发生变化),其句子结构主要表现为:如果(条件)……则“必须”或“应当”或“不得”或“可以”(if a……then modal……)。若要分析这些以不同指令道义情态助动词表达的法律指令之肯定能愿和否定能愿之语义强度和“施事”指示的力度,就需要分别根据发出施为指令的(语境)条件来进行考察。

在法律指令上,“须为”与“不得为”分别代表着指令发出者(立法者)对所要规范的“待决之事”或对行动者的行动表达其在肯定能愿和否定能愿之语义强度和“施事”指示力度(“话语施事力量”)上的两个极端,其中的助动词“必须”和“不得”是表达其能愿(态度)之语义强度和“施事”指示力度的极性情态助动词,如果说“必须”(must)是一个对积极行动(作为)的“(能愿)极性肯定情态助动词”,那么,“不得”(must not)则是一个对积极行动(作为)的“(能愿)极性否定情态助动词”。

“必须”在“须为”指令中作为“极性肯定情态助动词”所表达的能愿情态是,指令发出者(立法者)基于对所要规范的“待决之事”或对行动者的行动之前提条件[包括事情的道义性质、事情的严重性(重要性)、紧迫性以及所涉主体(包括行动者和受动者/行动对象主体)的关联性等]的认知判断与价值评判,认为受指令指示的行动具备了“毋须其他理由,不可不为”[“非如此不可”“(必然)不能不如此”]或者“情势重大”“(客观)情势紧迫”诸如此类的绝对优势理由(排他性理由)的支持,故而对行动者的行动采取刚性的(毋庸置疑、不容商量的“确断性”“强制性”的)肯定要求(指示)态度,明显地表现出对指令接受者之行动方向的强迫性引导以及限缩和改变行动者自我行动理由的能力。也就是说,指令发出者将“必须”作为在肯定能愿之语义强度(量级)上处于最高量级/最大值的词来强制要求(指示)行动者采取积极行动(作为),极尽呈现其指示的外在“施事”强迫力度,欲使行动者的行动单向性(不可选择)最大限度地满足或实现指令的目的或目标期待,在指令规划的可能世界中产生完全符合其愿望和指示的“本体论效果”。“须为”要求行动者只能按照指令所指示的“不可不为”的单一线性行动方向(而非自行在两个以上的平行线性方向或者相反方向的行动中进行抉择)来实施行动,从而使预先规划和期待(希望)的事情或事件按照立法者的能愿意图在真势(认知)模态意义上“必然”成真。比如,我国《刑事诉讼法》第86条规定:“公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候,必须立即释放,发给释放证明。”这里,“被拘留的人”立即被释放就是该条文规定的指令强制要求在可能世界中唯一“必然”实现的“事件”或“事情”,其前提条件是“发现(被拘留的人)不应当拘留”。在此条件下,立即释放“被拘留的人”这件事按照指令要求“必然”成真。依照此项规定,当“发现(被拘留的人)不应当拘留”,公安机关却又不“立即释放,发给释放证明”,那么其在行动逻辑上就陷入了矛盾。

与“须为”相反,“不得为”所要表达的是指令发出者(立法者)不希望某些事情或事件在未来可能世界发生而对行动者的积极行动(作为)采取“极端否定”“绝对禁止”的极性负面之能愿态度。比如,法律规定“不得故意杀人”,意味着指令发出者(立法者)不希望“人被故意剥夺生命”这件事在未来可能世界发生,而把可能或必然造成这一可能世界本体论效果(可能的“恶果”)的“故意杀人”(积极行动/作为)视为“恶行”予以否定并绝对禁止。在这里,指令发出者(立法者)的能愿态度是极为确定(负面确定)的,其否定能愿的语义强度是最高量级和最大量值的,呈现出的禁止命令的外在“施事”强迫力度也是最大化的。对规范(指令)接受者而言,采取与“故意杀人”完全相反的“不杀人”(不作为)乃属于“强制禁令”所明确要求的毋庸置疑、不容商量的唯一行为方式,其行动方向的指向性亦极其确定。在此条件下,受禁令指引的行动者没有任何其他行为选择的空间,也不可能存在该条指令所允许的其他行动方向。

相对于“必须”和“不得”,法律指令上的“应当”和“不应当”所表达的能愿情态在肯定与否定语义强度以及呈现的“施事”要求(指示)力度上不是那么极性的,尽管如此,它们在语义上也明显表现出积极限缩行动者之自由决定的行动空间,较为强烈(迫切)敦促、推动、要求(而非一般地推荐、建议或劝告)行动者实施指令所规定的“基本上不能不如此”或“最好(尽力)如此”的行动,或者以明显加重的断然语气否定、警告并禁止那些明显“不当”或“欠当”的行动,因而它们在能愿情态上表现出具有(与能愿极性肯定与否定比较而言的)中等强度肯定与否定的语义性质以及相应的肯定与否定的确定性量级,并向行动者发出要求“作为”(应为)或“不为”(不应为)之偏重义务倾向的“施事”命令,指令接受者(施事者或行动者)之行动方向的指向性非常明确,呈现出施事者(或行动者)基本上无资格(无权)做出与指令内容相反行动的规范(约束)指示力度。此处,我们还是以上文列举的《刑事诉讼法》第86条的规定为例来分析:公安机关对被拘留的人“在拘留后的二十四小时以内进行讯问”这件事显然不如“发现(被拘留的人)不应当拘留”这件事严重而紧迫,但其本身也并非无关紧要,故而以“应当”指令强调之。按照康德(Immanuel Kant, 1724—1804)在《伦理学讲义》( Lectures on Ethics)中的理解,人的(自由)行动是在道德法则下进行的,与道德法则以及善恶观念相联系,据此判断“应当”和“不应当”的行动。“应当”的行动(应为)关涉“积极之善”(positive good),应符合“义务法则”(leges obligantes/the law of duty),因而是命令性的,在“规定性法则”( lex praeceptiva)下进行;“不应当”的行动关涉(逻辑上的)“不善”(not good)或“实际之恶”(real bad),不符合“义务法则”,或与“义务法则”相冲突,因而在“禁止法则”(lex prohibitiva)下进行。在此意义上,“公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问”的规定旨在维护和促进“积极之善”,防止在可能世界发生“不善”(被拘留的人的权利未得到有效保障)或“实际之恶”[被拘留的人“不应当拘留”(或被错误地拘留)]的本体论效果。故此,《刑事诉讼法》第86条的“应为”指令对公安机关而言带有明显确定无疑的“理应依规定而行”“不可不做”的语义强度和“施事”力度,其构成公安机关对“被拘留的人”在被拘留时的一项确定的“作为”职责(义务)要求。此处,办案人员的心理动机/个人能愿以及他们拥有的物理能力和强制手段并不是决定性的,例如,办案人员喜好把涉嫌犯罪的人(犯罪嫌疑人)拘留起来或关进监狱,不能被看作是法律上有效(正当化)的决定根据。

比较而言,法学上对于由“可以”一词引导的法律指令(“可为”指令)之能愿语义强度以及“施事”指示力度之研究一直是相对薄弱的。事实上,相较于其他法律指令,“可为”指令所涉及的理论问题更为复杂,付出的理论成本更高,论证负担更重。诚然,如前所述,从表面上看,指令发出者(立法者)用“可以”作为情态助动词对待决事项和行动者行动的认知以及所表达的行动能愿的指令好像是模棱两可(模糊)的,其评价与能愿态度似乎不特别明确,对(行动者的)行动意向不特别坚决,指令之能愿肯定(指示)语义强度和呈现的“施事”要求(指示)力度不特别明显,行动者之行动方向的指向性不定。

这意味着,由“可以”引导的法律指令(“可为”指令/法律许可规范)与由“必须”等词引导的法律指令(“须为”指令)在能愿语义强度以及呈现的“施事”指示力度上存在着质差(质的差别)。具体而言,由“必须”引导的法律指令(“须为”指令)之能愿语义强度和呈现的“施事”指示力度都是“极性的”;与此相反,由“可以”引导的法律指令(“可为”指令)在行动道义(理应如此)之“必要性”(necessity)的能愿语义强度和“不能不为”之“施事”要求(指示)力度上却是弱意义的,也就是说,指令发出者(立法者)对于“可为”指令的接受者(行动者)所指引的行动方向和行动方式并不是“唯一性的”和“单一线性的”,他们允许受指令指引的行动者在指令范围内形成自己的行动意向(决定/主意),也能够据此改变自己的意向(决定或主意):“可能如此”或“可能不如此”。在此意义上,行动者的“可为”行动在方向和方式上存在“不定态”,可能会产生随行动者之行动选择意志变动的可能结果(可能世界之本体论效果)。

“可为”行动在方向和方式上的“不定态”通常表现为两种情形。第一种情形是行动者之“可以作为”行动因可选择而产生的不确定状态。例如,我国《刑法》(2020年修正)第43条有关“拘役的执行”规定:“被判处拘役的犯罪分子,由公安机关就近执行。在执行期间,被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天;参加劳动的,可以酌量发给报酬。”根据该条的规定,对于“被判处拘役的犯罪分子”,“就近执行”的公安机关根据情况(被判处拘役的犯罪分子的接受强制教育的“表现”或者其他因素)“可以”准许其每月回家一天或者两天,对于其“参加劳动的”,“可以酌量发给报酬”。关键在于,该条指令实质上赋予公安机关一种处断的权力[法律赋予行动者(公安机关)可以采取“理由权衡”的行动],允许其“根据情况”(酌情)在行动(决定)方向和方式上保留“可以这样做(作为)”或“也可以那样做(作为)”的(选择)“不定态”。

“可为”行动在方向和方式上的“不定态”的另一种情形表现为行动者“可以作为”(记为:PT)、也“可以不作为”(P┐T),或者行动者既不明确表示“作为”也不明确表示“不作为”的“可能性”和能愿(意志)倾向[不肯定也不否定的中性(两可)倾向]。比如,根据我国《民法典》第6编有关“继承”的条款,遗产继承(法定继承或遗嘱继承/遗赠)人“可以”继承遗产,也可以“放弃继承”(可以不继承遗产),这两种可选择行动的不定态(其中还有“明示的”和“默示的”,“意思表示真实的”和“意思表示不真实的”,“作为的”和“不作为的”等下位类型)会造成“取得遗产”和“不取得遗产”之两种不定态的可能结果。从法律后果评价角度看,这两种不定态的可能结果都是“符合法律的”(“合法的”),均应受保护的,属于肯定式(有效的)法律后果。不仅如此,法条对于“继承人放弃继承”这种行为方式,还补充规定了另一种法律后果,即“对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任”(《民法典》第1161条第2款)。在非闭合推论逻辑上,“可以做”(可以作为)和“可以不做”(可以不作为)这两者并不构成行动推理上的矛盾关系,只要它们各自的(闭合)前提条件充分,两者均可独立并存,且不相互排斥。

三、法律上的“弱许可”与“强许可”

如何认识和看待由法律指令所引出的指令接受者在行动方向和方式上的“不定态”所具有的规范性本质,对此有必要在哲学层面讨论道德上的“许可法则”(lexpermissiva)问题,进而分析法律上“弱许可”与“强许可”的规范性质。

依照康德在《伦理学讲义》中的论述,在道德法则上,还有一类(自由)行动所涉及的善恶观念既不是“积极之善”,也不是“实际之恶”(“不善”),而是居于这两者之间,被称为“消极之善”(negative good)。在道德值上,如果说“积极之善”是“正a”(plus a, a),“实际之恶”(“不善”)是“负a”(minus a, -a),那么,居于它们两者中间的这个“消极之善”的值正好是两者之间“平等的零点”(the zero or null point of equality),即不善不恶的分界点(价值零点或道德中值)。从道德的角度看,这些处在分界点上的“不善不恶”行动(比如,我什么时候吃饭,吃什么东西或者不吃什么东西)不伤害他人(hurt nobody),不属于“实际之恶”(“不善”),也不能说像“善举”(supererogation)一样属于促进了人类福祉的“积极之善”,在道德上是“无关紧要或放任不理的”(adiaphora or indifferent),是道德(规范)上惰性的(morally inert),也有学者称之为“道义真空”(a deontic void)。在“道义真空”中,义务法则既不(在道义/规范意义上)命令人应当做什么,也不施加“不得为”的严厉限制措施(使对此下禁令也毫无意义和效力),它们被称为(规范上惰性的)绝对“许可行动”,完全遵循自然法上(规范上惰性)的“许可法则”(lex permissiva in jure naturae),此中不存在应承担和履行(道义/规范意义上的)义务的“道德真理”。

道德上完全“无关紧要或放任不理的”(价值零点或道德中值的)事情,比如:人“吃饭”“喝水”“睡觉”“穿衣”“散步”“(音乐)合奏”等,在法律上也是“无关紧要或放任不理的”,这些行为不伤害他人(与他人权益无涉),与“善恶”无关,当然亦与法律无关,其中也不存在要求履行法律义务的“法律真理”,它们在法律规范上也是惰性的,属于“法律真空”(rechtsleerer Raum, “法律上的空白空间”)或“法律不能空间”(“法律不入之地”),法律不予评价,不以“指令”方式明确要求人“可为”或者“勿为”,亦不为之设定(肯定的或否定的)法律后果。这实际上是说,在法律上,对于道德上完全“无关紧要或放任不理的”(价值零点或道德中值的)行动,既不以明文的许可规范承认其“可为”的效力,也不以禁止规范或义务规范限制行动的方式和方向,它们完全按照自然法上(规范上惰性)的“许可法则”进行。在这个领域,行动的方向和方式之“不定态”交由行动者自主(根据意志/喜好)决定,且允许其随时变动、随情境而变动。有学者指出,这种(规范上惰性的)自然法上的“许可法则”所赋予的行动许可(道义真空/法律真空中的许可)乃为“弱许可”,就其缺乏禁止规范或义务规范明文限制这一点而言,它们似乎也可以被称为“消极许可”,与法律上(“许可规范”)明文规定的“积极许可”相对,“积极许可”也可以被称为“强许可”。

道义真空/法律真空中的“弱许可”一般不构成法学(法教义学)探讨的主题,因为它们的存在在法律上的意义不大(法律中的许多问题与此种意义的“弱许可”没有直接的关系)。不过,在现实生活中,也有一些表面上看似“无关紧要或放任不理的”或者“非善非恶的”事情,在法律上却未必是完全“毫无干系的”,而具有相当程度的法律关联性。比如,古希腊哲学家卡涅阿德斯(Carneades,希腊文:Καρνáεδηζ,Karneadēs,公元前3世纪)所构想的一个有关“船板”[后世称“卡涅阿德斯船板”(Plank of Carneades)]的思想实验,其探讨有关“自卫悖论”的问题:有两名遭遇船难的水手,他们两人都同时看见一块只能支撑一人的船板,其中的一人为了活命,抢夺了船板,把另一个人从船板上推下去。假如这个行为是在两人相互争抢船板过程中发生的,其中混合着行为(行动)主体的相互攻击与防卫,那么,这些行为(行动)是否可被法律视为可以“完全按照自然法上的‘许可法则’”进行的(许可的/“可为”的)行动,或者说:抢夺船板的行为既不是合法的,又不是违法的(非善非恶的)?一位妇女担心没有能力养活子女,在怀孕后决定堕胎,她的这个决定能否获得法律上许可,可以不受“个人的不法非难”?一个儿子“为了保存父亲的名声”而试图隐瞒父亲的犯罪,可否被看作是法律上“非善非恶的可容行为”?一个人因无力还债在父母需要赡养或子女需要抚养时选择自杀,到底应被认定为其“自我决定权”,还是被视为既不能说违法、亦不能说合法的行为(行动)?卖淫、放高利贷和非基督教仪式在法律上是否可被宽恕?

上述事项绝非属于“法律真空”或“法律空白”,它们可能关涉行动者之外的他人权益(或法益)而与法律有关且具有法律意义,对此,法律只是由于特定的理由[其中有些行为(比如自杀、卖淫、放高利贷)虽然在自然法上可能会受到禁止,但从实在法角度看也不能说完全属于“损害他人或公共利益(法益)的恶行”,于此尚未找到某种稳妥的方式来明确地分辨其中是非曲直的法理依据]而可能放弃在法律上(立法层面)作出“非此即彼”的一般性评价[法律不明确从正面(肯定)规定“可为”或宣称行动合法,也不明确从反面(否定)禁止(不得为)或认定行动违法,而保持“有法律意义的沉默”]。换言之,它们在法律上不评价(rechtlich nicht gewertet),法律不作明确的行动干预,交由行为(行动)主体根据各自的“排他性许可”理由、按照自己的良知去判断究竟应当如何行事(良心自决)。这些“法律不作(明确)评价的行为”领域,也被学者称为“法外空间”(de rrechtsfreier Raum)。严格地说,“法外空间”涉及诸如“情势紧急”(Notlage)之极端的决疑情形,它们同样不能被看作是法律事先以明文方式规定(预置)的常态的(当然的)“可为”行动(行为)领域(不过,在法律中,有关“紧急避险”“正当防卫”的条款不能作为有关“法外空间”的规定看待),其到底应被禁止(或承担法律责任)还是应被许可(受法律保护,或者免于责任),则需要通过个案(决疑术)事后逐一(根据事实,经体系化地分层识别和分析行动者之行为构成的“客观要件”“主观要件”“违法排除事由”“责任排除事由”等要素)审查(法院裁量)解决。

法律明文规定的“可为”(“强许可”)行动既不能被定义为(道德上)完全“无关紧要或放任不理的”,也不能被定义为“法律未做评价的”,它们体现出了指令发出者(立法者)对所要规制为“可为”的行动性质、类型、前提条件、行动者资质(能力)以及后果的识别(认知判断)与评价,对“可为”之行动方向和方式的许可程度之直白而非委婉的明示,以及期待行动者“合理”“适宜”地实施行动的目的(目标)预设和态度表达。指令发出者(立法者)对于“可为”行动是否“伤害他人”(在未来的可能世界是否造成“有害”的本体论效果)没有明确的指引,交由行动者(指令接受者)自我理性决定,并按照其意志、喜好或者自认为符合其“最佳利益”的方式去实施行动(作为或者不作为,这样作为或那样作为),不阻止、亦不改变行动者(经过慎思)所选择的行动导致的可能结果发生。尽管如此,法律规定的“可为”指令中的行动仍然是“经法律评价的”,在这个意义上,它们具有[指示施事者(行动者)]“(基于指令明示的行动条件)规范施事”的能愿之肯定语义强度以及“允许(而勿需施事者/行动者基于其内在意愿请求)作为或不作为”的权能(Befugnis),即给予其做某事的规范力量。与此同时,法律规定的“可为”行动像“必须”“应当”“不得”等情态助动词引导的行动一样具有(法律语义上)规范的性质,能够形成某种规范性状态,其预设行动者的自我行动推理、信念、动机和意愿构成其行动效力(约束力)和行动后果的基础。

然而,不能把法律规定的“可为”指令(法律上的强许可规范/法律许可规范)的语义性质理解为“基于义务或者基于责任的”,它们的能愿语义强度和规范指示力度也与“必须”“应当”“不得”“不应当”“不可以”等引导的行动指令不一样,不属于“义务等级”(the degree of obligation)范畴。在逻辑上,“应当”蕴含“可能”和“可以”,从“应当做的”能够推导出“能够做的”或者“可以做的”。而且,从相关关系角度看,“许可规范”也可以界定为“禁止规范”的否定或者“约束的阙如”。即便如此,我们不能反过来推论“可以”严格蕴含“应当”,并把“许可规范”归为“义务规范”范畴本身。恰恰相反,凡属于明文规定“可为”(对行动者授权)的,其实是“义务豁免的”(“义务排斥的”),即“可为”行动者能够不按照“必须”“应当”“不得”“不应当”“不可以”等的行动指令(义务指令)去“做什么或不做什么”。

由此,我们看到:“可为”指令似乎属于一种“通过不号令来号令”或者“通过许可而形成责任/义务”的指令。但诚如上述,法律指令中的“可为”行动本身不属于责任/义务,也不蕴含责任/义务。

四、法律上“可为”指令之条件分析:论证图式与解释规准

我们需要再行审视法律规定的“可为”指令的规范制约条件及其实现的“法律/制度框架”,从中寻找其能愿语义强度、规范指示力度以及判断它们两者为真的“有根性”[groundedness,此处应将规范制约条件作为认识“可为”指令之能愿语义强度、规范指示力度为真的“有根性”基础(条件作为根据)]。

应该这样看问题,在法律明文规定的“可为”(强许可)指令范围内,受指令指引的“可为”主体之行动(决定)方向和方式的“不定态”虽然可以造成“任意的可能世界”的本体论效果(可能行动与可能结果的“双重不定态”),但它们却又不是完全(绝对)不受规制(制约)的,其“可为”值域并非完全不可以通过认知判断确定。实际上,法律对于“可为”行动与其结果之“双重不定态”均有或者都应当有“条件”规定[条件植入(条件作为根据)]与“后果”规定。也就是说,“可为”行动均有其规范性(前提)条件限定和后果归属(imputation)。行动条件限定/控制的是“可为”行动的范围(行动域),它们不能被理解为“条件阻止‘可为’行动”或者“抑制可能结果不发生”;限定/控制“可为”行动的规范性条件也有使“可为”成为可能的性质(条件呈现“可为”的行动域,赋予“可为”的事情成真,或容许那些预先计划的事情进入“可为”行动的范围,致使发生),在此意义上,它们被称为“可为使能条件”(enabling conditions)。这意味着,法律指令通过允许某些事情发生而使“可为”行动具有了法律意义,进而成为法律行为,由此而形成法律关系和法律秩序,它们构成“可为”行动者施行的外在客观(不取决于行动者主观意愿/偏好)的参照点,也成为裁判者根据闭合推论规则原理(“事项隔离”法则)对行动者依照“可为”指令所采取(选择)的实际行为(事实行为)进行后果评价并判处法律后果的判断基点。

法律后果评价涉及“可为”的行动者在何种前提(条件)下的“行动适当”(happiness of action)问题,这离不开对行动之前提(条件)的分析、解释和论证。故此,我们要进一步分析“可为”指令的行动条件(“可为使能条件”)与“可为”行动之间的关系。这种关系通过语句表达,通常采取被约瑟夫·拉兹称为“有理由……”类型的陈述(“there is reason” type statements)或“给予理由的陈述”(reason-giving statements),即“若(如果)……则(那么)……”结构(德文:Wenn-Dann;英文:if-then)之假言条件句(例如“一个人通过了驾驶考试,可以驾驶车辆”),其内容是一种由两个支命题[前件(条件)和后件(行动指令)]构成的复合命题,具有假言条件性。依照约瑟夫·拉兹的看法,假言条件句的(逻辑)前件必须全面陈述哪些条件是令法律上的当做之事成为当做之事(包括“可为”之事)的充分条件。此类条件(假言条件句的逻辑前件)是否充分必要,这个问题涉及对该类条件的构成特性之考察,也涉及对“可为”指令的内容(可以做“当做之事”)构成之考察。

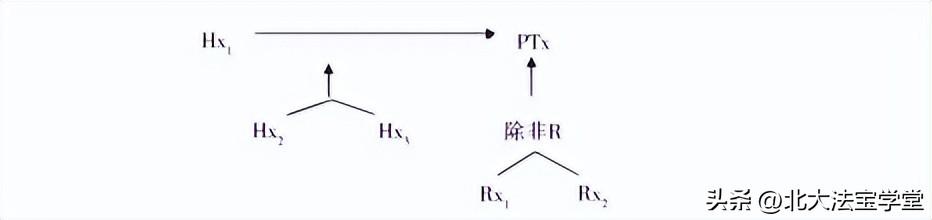

在法律规定中,“可为”指令的行动条件或情形可能是单一的,也可能是两个或两个以上的,它们可能是并列(或复合)的,也可能是独立可选择的(“条件可选择”)。我们以《民法典》第85条为例,该条规定:“营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程,或者决议内容违反法人章程的,营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议。但是,营利法人依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。”根据这一规定,营利法人的出资人“可以请求”人民法院撤销“营利法人的……”决议,其法律后果是人民法院通过审理(基于法律评价)“撤销”或者“不撤销”该决议,以及确认“营利法人依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响”等。显然,营利法人的出资人“可以请求”并不是(基于好恶)完全任意的,而有(客观的)规范性(前提)条件限定/控制,即“营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程,或者决议内容违反法人章程”。这包含营利法人的出资人“可以请求”撤销决议的3个独立的(相互之间不存在依赖关系的)可选择条件,即①“营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程”,记为Hx1;②“决议内容违反法人章程”,记为Hx2;③“营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程”,且“决议内容违反法人章程”,记为Hx3(Hx1∧Hx2)或者Hx3(x1∧x2)。如果我们再以“P”来表示“营利法人的出资人”之狭义的“可为”(“可以作为”)行动模式,以“PTx”表示“可以请求”,那么,“营利法人的出资人”的“可以作为”行动与“可以作为”条件之间的关系(《民法典》第85条)就可以表达为这样一个完整的(复合)逻辑式:

H{x1∨x2∨(x1∧x2)}→PTx

值得注意的是,上述逻辑式中的Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)之可选择,并非弱化了“营利法人的出资人”的“可以作为”行动指令的能愿语义强度和规范指示力度,其中的任何一种情形(条件)一旦得到满足,都能够单独推论出PTx。在此意义上,它们均可被称为“独立的可选择的单一强条件”[勿需其他理由支持而得以满足并不被其他条件击败的“可以作为”行动的充要条件或完整理由(complete reasons)]。根据上述独立的可选择情形,这个逻辑式还可被具体分解为更为细致的特定关系式,它们在逻辑上也是成立的:

(1)Hx1→PTx

(2)Hx2→PTx

(3)Hx3(x1∧x2)→PTx

逻辑式(1)(2)和(3)本身均单独构成闭合推论规则,其推论要点在于行动者(营利法人的出资人)通过意思表示(“请求人民法院”)而期待在未来的可能世界中发生(营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程,或者决议内容违反法人章程的)“决议被撤销”这个本体论效果。相应地,“决议不被撤销”这个本体论效果就与法条规定的目的(宗旨)关系不大。在该闭合推论规则中,“营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议”(PTx)这个指令本身推导不出(不蕴含)“可以不作为”之行动方式(“营利法人的出资人可以不请求人民法院撤销该决议”,记为P┐Tx)。因为上述指令的行动条件Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)构成了(隔离“决议不撤销”事项的)闭合推论规则的前提,它们是仅仅限定PTx的行动条件,也是PTx的使能条件,但绝对不是P┐Tx的限定条件和使能条件。根据《民法典》第85条规定,若出现Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)之时,营利法人的出资人却可以据此不请求人民法院撤销该决议,则在行动逻辑上陷入了自反的矛盾。进而言之,Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)并不支持P┐Tx,当逻辑式(1)(2)和(3)支持PTx这个推论成立时,营利法人的出资人可以不请求人民法院撤销该决议(P┐Tx)这个推论若要成立,则一定需要寻找Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)之外的行动条件支持,而这些行动条件则可能不存在逻辑推论之闭合的设定,它们之中的一些条件即使能够击败或取代Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2),但也不一定会支持P┐Tx,而完全可能支持与PTx相矛盾的指令,即┐PTx(“营利法人的出资人不可以请求人民法院撤销该决议”)。若此,这些能够击败或取代Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)的条件与P┐Tx也毫不相关,当然也不构成P┐Tx的行动条件。不过,另一方面,即使有《民法典》第85条规定的指令(PTx)以及Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)存在,营利法人的出资人也会不选择PTx指令的行动,他们以“担心撤销决议会造成其他重大利益的损失”“不愿意担负请求人民法院撤销决议的诉讼成本”等理由作为其行动条件,采取P┐Tx的行动方式。此时,营利法人的出资人自我设定的行动条件与Hx1、Hx2和Hx3(x1∧x2)之间是否构成闭合推论规则意义上的条件竞争,或者直接作为“营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议”(PTx)这个指令的例外条件或反对条件,据此推导出P┐Tx,这需要谨慎仔细审察,需要结合个案情形进行更为复杂的逻辑论辩。无论如何,不经过逻辑论辩,一个外在的非闭合规则的推论条件难以成为闭合推论规则的推论条件,当然亦难以构成既有的闭合推论规则之推论条件的例外条件或反对条件。

在法律条文的规定中,“可以不作为”指令(P┐Tx)也能够构成闭合推论规则。比如,《民法典》第666条规定:“赠与人的经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活的,可以不再履行赠与义务。”这一法条的意思很明确,当“赠与人的经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活”之时,继续“履行赠与义务”,显然不符合法理(法律上的道理),故此,该行动条件本身不支持“可以作为”行动模式(PTx,即“可以继续履行赠与义务”),它与“可以作为”行动(PTx)之间不具有闭合推论规则意义上的推论关系。若法条在“赠与人的经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活”的情形下却仍然要求赠与人继续“履行赠与义务”,那么,该规定就违反了法律所应具有的“正确性宣称”。当然,我们也必须看到,即使在“赠与人的经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活”的条件下,《民法典》第666条也并没有明文禁止赠与人“可以继续履行赠与义务”。也就是说,赠与人做出“继续履行赠与义务”这一(超出其分内之事的)“善举”,在法律上也是认可的。但这一被默许的善举绝非是《民法典》第666条规定的一种“强许可”指令,而是法律上不禁止赠与人继续“履行赠与义务”的“弱许可”(消极许可)行动,它本身不是从该条“可以不作为”指令(P┐Tx)的闭合推论规则推导出来的。这个弱许可的前提条件(或行动理由)也必定在该法条规定的闭合推论规则之外。我们不能据此从内在的闭合推论逻辑上否定或推翻P┐Tx的效力,或者弃之不顾,而把不禁止赠与人继续“履行赠与义务”的“弱许可”(消极许可)当作《民法典》第666条规定的(与例外法则相对的)通常法则来理解和解释。这也说明,“赠与人的经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活的”乃是限定并使“赠与人可以不作为”(P┐Tx)成为可能的强条件。

不过,在法律上,“可为”行动的前提条件并非在任何情况下均作为决定性的“强条件”,也不一定总是单一的充要条件(或“独立的可选择的单一强条件”),而可能是交织着多个需要辨识其构成特性的复合条件,这个时候就需要区分其中所包含的“必要条件”和“充分条件”。此处,我们以《民法典》第476条规定的“要约可以撤销”(PTx)作为例子。如果我们把这个规定看作是一个闭合推论规则,那么其闭合推论的要点在于行动者(请求撤销要约的一方)通过意思表示(“请求撤销要约”)而期待在未来的可能世界中发生“要约被撤销”这个本体论效果。从形式上看,其前提条件(“可为使能条件”)不是单一的,而是(两个或两个以上条件)复合的:①“要约明确约定了是可以撤销的”(Hx1);②“受要约人知晓要约可撤销,且知晓撤销要约的意思表示”(Hx2);③“撤销要约在受要约人发出承诺之前送达给了受要约人”(Hx3)等。只有同时具备了以上条件,“要约可以撤销”(PTx)。在这个“可为”指令中,“要约明确约定了是可以撤销的”(Hx1)仅仅是一个必要条件,据此尚不足以推导出PTx这个指令,必须要有条件Hx2和条件Hx3的补强,PTx指令才有充足的理由/良好的理由。显然,Hx2和Hx3之合取乃PTx指令的充分条件,它们增加并强化了PTx指令的“许可性”力度,使之有更为明细的理由击败与之对立的其他指令。这样,由条件Hx1,经条件Hx2和条件Hx3,就得出PTx。其论证图式(图式1)如下:

在这个闭合推论规则中,“要约不被撤销”这个本体论效果与该项法律规定的宗旨干系不大。所以,尽管在非闭合推论意义上“要约可以撤销”(PTx)本身并不排斥“要约可以不撤销”(P┐Tx),但根据闭合推论规则,“要约可以撤销”(PTx)和“要约可以不撤销”(P┐Tx)的前提条件其实是不同的,图式1中的Hx1、Hx2和Hx3只能推导出“要约可以撤销”(PTx),而不能推导出“要约可以不撤销”(P┐Tx),后者的前提条件在Hx1、Hx2和Hx3之外。

但这不意味着Hx1、Hx2和Hx3永远是PTx的“排他性条件”,它们也有可能被法律明文规定的其他条件所废止或击败,这样,“可为”行动也是可被废止的。此时的许可即属于“可废止的许可”(defeasible permission),其行动也属于“可废止的许可行动”。我们继续看《民法典》第476条的规定:“要约可以撤销,但是有下列情形之一的除外:(一)要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销;(二)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作。”在这里,我们运用斯蒂芬·图尔敏《论证的使用》一书的论证图式,分别把“要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销”和“受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作”作为“要约可以撤销”(PTx)的例外条件或者反对条件。这些条件在论证结构中作为反驳理由(rebuttal)从反面阻止(或击败/废止)“要约可以撤销”(PTx)这个指令。如果我们以“R”(=rebuttal)来表示反驳理由(例外条件或反对条件),以Rx1表示“要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销”,以Rx2表示“受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作”,那么,就可以对上面的论证图式1加以改造,形成一个具有完整结构的新论证图式(图式2):

在论证图式2中,Rx1和Rx2作为“要约可以撤销”(PTx)的例外条件/反对条件在强度上胜过了Hx1、Hx2和Hx3,从反面(在闭合推论规则意义上)阻止(击败/废止)“要约可以撤销”(PTx)这个指令,使之不再有效。故此,Rx1和Rx2也可以被称为“要约可以撤销”(PTx)的“取消性条件”。值得注意的是,Rx1和Rx2虽然取消了“要约可以撤销”(PTx)这个指令,但这不意味着它们从反面证成了“要约可以不撤销”(P┐Tx),这是因为,在闭合推论规则意义上,Rx1和Rx2并不支持P┐Tx。Rx1和Rx2作为击败或废止Hx1、Hx2和Hx3的条件,所引入并予以支持的乃是一个禁止性指令,即┐PTx,其完整的表述应当是:当“有下列情形之一”[(一)“要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销”;(二)“受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作”]之时,“要约不可以撤销”。

结合上述论证图式,我们在解释有关“可为”指令的法条时,须遵循以下八条规准:

规准一(特殊性规准):法律上的“可为”是一种特殊性指令,不得作为非指令性的“许可”语句解释之;

规准二(区分性规准):应区别法律上的“强许可”与“弱许可”,其有各自的构成条件;

规准三(定义性规准):法律上的“可为”既指“可以作为”,亦指“可以不作为”;

规准四(禁止互推规准):法律上的“可以作为”并不蕴含“可以不作为”,“可以不作为”亦不蕴含“可以作为”,它们各自的闭合推论条件不得作为相互推导的前提;

规准五(条件充要规准):在闭合推论规则上,支持“可以作为”和“可以不作为”的各自前提条件既是必要的,也是充分的;

规准六(通常法则规准):当闭合推论条件支持“可以作为”时,“可以作为”指令在逻辑上乃通常法则,当闭合推论条件支持“可以不作为”时,“可以不作为”指令在逻辑上乃通常法则;

规准七(条件竞争规准):外在的非闭合规则的推论条件并不当然属于闭合推论规则的推论条件;支持“可以作为”和支持“可以不作为”的推论条件只有在闭合推论规则之内才构成论证上的竞争;

规准八(废止规准):无论“可以作为”还是“可以不作为”,当其各自的前提条件被法律规定的例外条件/反对条件取消时,指令的效力被废止。

五、简要的结论

法律上“可为”指令涉及问题领域较多,可参阅的相关文献较少,研究难度较大,有些问题(比如许可行为的法律后果)来不及深入分析。总结本文的考察,有以下几个核心论点:①提出“认知情态”与“非认知情态”的分类,认为“非认知情态”包括“动力情态”和“道义情态”,上述情态针对的“物”或“世界”存在差别;②“可以”一词既会被用来表达认知情态,或者会被用来表达(说话人的)动力情态,也可能会被用来表达道义情态;③“可以”作为指令道义情态助动词被用来表达法律上的“可为”指令,这种指令采取能愿性施为(施行)语句表述,它也可能被用于从句(嵌套陈述)之中;④“可为”指令之中的指令道义情态助动词所表达的情态属于“指令道义情态”,也被可以视为“条件式情态”,需要根据发出施为指令的(语境)条件来进行考察;⑤“可为”指令允许受指令指引的行动者有在指令范围内能够在深思熟虑的基础上形成行动意向(决定/主意),也能够据此改变自己的意向,行动者的“可为”行动在方向和方式上存在“不定态”;⑥在法律上,不明文禁止某种行为,仅仅构成“弱许可”,只有明文规定的“积极许可”才是“强许可”;⑦在法律明文规定的“可为”(强许可)指令范围内,受指令指引的“可为”主体之行动(决定)方向和方式的“不定态”均有“条件”与“后果”规定;⑧法律后果评价涉及“可为”的行动者在何种前提(条件)下的“行动适当”问题,这离不开对行动之前提(条件)的分析、解释和论证。其中,对这些条件之充分性的考察至关重要;⑨应当把法条规定的“可为”指令的行动条件当作逻辑上的闭合推论规则的推论条件,在这个限度内,“可以作为”和“可以不作为”之间不能相互推导。

,