最近有一位读者私信,说他祖上是清代的一个官员,但具体是几品不清楚,只知道是光绪时期的,墓碑上写着“皇清”和“修职郎”字样,希望御史给予解答。

这种情况是比较常见的,几乎每个地方都有类似这样的清代墓碑,御史也亲眼见过几个。所以这个话题比较有代表性,就单独发文与各位读者朋友交流一下。

清代品官的丧葬制度封建专制时代等级森严,帝王后妃王公贵族,以及官员民人,在衣食住行方面都有一套严格的制度,古人事死如事生,尤其看重死后的名誉。所以在丧葬费仪制方面,更是十分讲究。

按清代规制,品官死后其坟茔的大小、墓志铭的制作、葬法、棺椁图饰、随葬物等都有严格的限定,处处体现出封建礼仪的等级性。

根据《清史稿·凶礼》的记载,官员去世后,凡三品以上者需由家属或原衙门官员上报朝廷,而且必须要留下遗疏。遗疏基本上是个流程,主要是将自己一生的功过是非作一个总结。朝廷根据官员生前的功绩,给予一定的荣誉。

赐谥、加官、赐祭、赐银是三品以上高官才有的待遇,如侍郎按例加尚书衔、尚书例加公孤衔等。三品以下官员,则无需向朝廷报告,只要按照现有的丧葬制度执行即可。

对于坟茔的修建,规定:民公、侯、伯及一品官坟茔规模为九十步、周四十丈,封丈(封土)高六尺,子、男及三品以上者,周三十五丈,封丈五尺八寸。以下各品依次递减,至六品为周十二丈,封二尺止。如果是普通老百姓,不分贫富,其坟茔周长都不得超过最低的品官,而且也没有封丈。

品官的墓上建筑,一为石雕规制:凡民公至二品官,墓上用“石人、望柱,即虎、羊、马各二”;三品官无石人,四品官无石虎,六品及六品以下官员不得设石刻。

二为墓碑规制:民公、侯、伯墓碑螭首(古代墓碑有螭首龟趺之制,螭首即上面的头像,龟趺即底座)高三尺二寸,碑身高九尺,宽三尺六寸,龟趺高三尺八寸。

按定制:一品官用螭首,二品官用麒麟首,三品官用天禄辟邪首,四品至七品用圆首方趺。至于首的高度,从三尺二寸递减至八寸止;碑身体高度从九尺递减至五尺五寸止;碑身宽度从三尺六寸递减至二尺二寸止;龟趺从三尺八寸递减至二尺四寸止。

三为墓志规制;墓志在大小方面没有统一的要求,不管是何品级都用固定的形式,即用石二片,一片为盖,上书某官之墓;一为底,上书姓名、乡里、三代、生年、卒葬月日以及子孙葬地。

以上介绍的都是品官墓制的一些情况,此外在出殡、服丧、随葬物品、棺椁等方面都有细致的规定,这里就不一一细说了。

墓碑的具体写法关于官员去世后墓碑上如何写法,这个就没有统一的标准了,除非是皇帝有旨意,要按固定的样式书写。但凡是三品以上大员,朝廷都会给予加官的待遇,所以都是以最高品级来书写的,公孤在左,职务官名在后。比如明珠的墓碑为:皇清诰授光禄大夫议政内大臣前太子太师礼部尚书武英殿大学士明公墓。

一般情况下,四品以上官员都会注明具体的官职,但是四品以下的往往就会以阶称来代替官职名。这是因为墓碑上如果写上某某知县,又或是某某主簿,显然脸面上不好看。

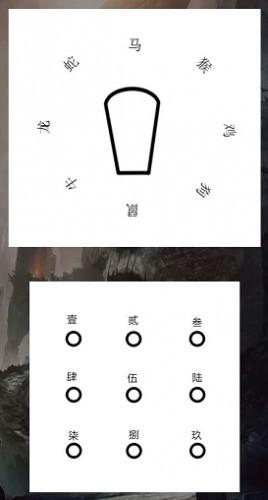

那么什么是“阶称”呢?阶称自古有之,也叫散阶,清代品官凡十八等,各有相应的阶称,具体如下:

正一品为光禄大夫,从一品为荣禄大夫,正二品为资政大夫,从二品为通奉大夫,正三品为通议大夫,从三品为中议大夫,正四品为中宪大夫,从四品为朝议大夫,正五品为奉政大夫,从五品为奉直大夫,正六品为承德郎,从六品为儒林郎,正七品为文林郎,从七品为徵仕郎,正八品为修职郎,从八品为修职佐郎,正九品为登仕郎,从九品为登仕佐郎。

阶称因为听起来比较高大上,而且一般的普通百姓对这方面也不是很了解,所以级别低下的官员去世后,往往只写阶称而不注官职名。说白了,这都是虚荣心在作祟。

写到这里,开篇提出的问题答案也就可以揭晓了。所谓的“皇清”其实指的就是“大清”的意思,没有实际的含义,普通百姓照样可以用。而“修职郎”即正八品官,多为州县佐贰或属官。

,