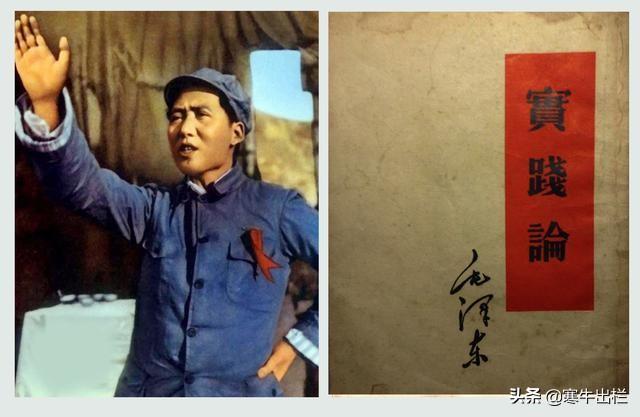

《实践论》是经典哲学著作。

总结了人类的认识方法,阐述了理论与实践的辩证关系,讲清楚了知和行的哲学关系。这本书,是中国革命取得胜利的重要理论,是实事求是精神的哲学基础,是兴党兴国的文化源头。

读懂这本书,能提升人们掌握事物规律的能力,有助于提高人们抓住事物本质的能力,增强人们洞察社会的能力。

时隔八十多年,《实践论》得到时间反复验证。无论是战火纷飞的革命年代,还是艰苦奋斗的创业时期,它都是科学的方法论,草根逆袭的制胜法宝,事业做大做强的正确理论。

《实践论》所阐述的思想、所总结的方法、所讲解的道理,犹如星夜里的灯光,照亮了人们前行的方向。无论是在官方,还是在民间,人们都对它推崇备至,当然也包括姊妹篇《矛盾论》在内。

那么,问题来了,为什么毛主席能写出《实践论》?

我们要全面读懂《实践论》,就必须要跳出《实践论》这本书,探究毛主席的思想源头,了解毛主席的知识结构,分析毛主席的创作背景,只有这样才更立体饱满,对《实践论》有更全面的认知。

古语:一脉相承,如薪传火。

中国五千年历史,文化灿烂,源远流长,学派灿若星河。湖湘学派,就是其中一个学术流派,以洞庭湖和湘江而命名,主要是指湖湘地区学者及学术思想。湖湘学派,始于北宋,兴于明末,盛于晚晴,鼎于民国,可谓文脉相承,如长江之水绵绵不断。

湖湘学派人才荟萃,大师辈出,孕育了一大批政治家、思想家、哲学家、革命家,具有重大深远的影响力。其中有几个关键性人物,周敦颐、张栻、王夫之、陶澍、魏源、曾国藩、左宗棠、谭嗣同、黄兴、蔡锷、杨昌济、毛泽东。

周敦颐,文学家、哲学家,北宋五子之一,湖南道州人(今湖南永州市道县人)。其著作《太极图说》《通书》奠定宋朝理学基础,对“二程”影响很大,被称为宋朝理学开山鼻祖。后来,理学家胡宏继承了“二程”理学思想,并在湘湖地区讲授理学,正式开创了湖湘学派。追根溯源,周敦颐是湖湘学派发端与形成的灵魂性人物。

张栻,南宋著名教育家,祖籍四川绵竹人,从小随父在湖南永州生活,与湖南结下深缘。二十九岁时,张栻前往衡山,拜见大儒胡宏为师,学习理学。湖南安抚使刘珙,重修岳麓书院后,力邀张栻开课讲学。学术上,张栻继承“二程”理学,推崇周敦颐《太极图说》,主张“知行并发”,知和行要同时进行。教育方面,张栻提倡学校要为社会培养经国济世的人才,奠定岳麓书院传道济世、经世致用的教育思想。

王夫之,别名王船山,湖南衡阳人,早年求学于岳麓书院,大明亡国之后,归隐山林,著书立说。其思想独立、广博、精深,与顾炎武、黄宗羲并称明末清初三大杰出思想家,湖湘学派承前启后的关键人物。王夫之思想深受北宋张载影响,而张载是北宋五子之一,被后世学者尊为儒家正统,其名言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”激励了无数读书人。

王夫之在哲学上,继承和发展了中国传统的唯物主义,提出“知行相资以为用”(认识和实践互相支持,才能发挥作用,知和行不可分离)等辩证思想。在教育方面,推崇经世致用的思想,对清朝陶澍、魏源、曾国藩、左宗棠、胡林翼、郭嵩焘等名臣有深刻影响。尤其是晚晴重臣曾国藩,极为推崇王夫之,于同治初年(1862)在金陵刊刻《船山遗书》,使得王夫之众多著作得到结集流传,让船山学派得到传承光大。

魏源,深受王夫之经世致用思想影响,倡导学习西方先进科学技术,提出了“师夷长技以制夷”的主张。曾国藩,在王夫之思想启发下,推动了晚清洋务运动的发展,拉开徐图自强的历史帷幕。身无半亩的左宗棠,在经世致用思想的激励下,刻苦专研农学、地理、水利、兵法等实用学问,最后成为威震边陲的名将、流芳百世的民族英雄。

谭嗣同,湖南浏阳人,著名思想家、 “戊戌六君子”之一。谭嗣同出生于官宦家庭,其父官至湖北巡抚,从小见识广博,学贯中西,深受湖湘文脉经世致用思想影响。1897年,在湖南巡抚陈宝箴支持下,在长沙创办时务学堂(蔡锷、杨昌济等人都在此求学),推动新式教育大发展。第二年,谭嗣同在长沙创建南学会,办《湘报》,宣传变法图强思想,培养了大批热血的湖湘志士。戊戌变法失败后,谭嗣同本有机会脱身,但他选择以身殉道,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,英勇就义时年仅33岁,在华夏播下革命救国的种子。

杨昌济,湖南长沙人,教育家,曾在岳麓书院求学,拥护康梁变法主张,参加谭嗣同创建的南学会,期间曾向谭嗣同求教学问,交流思想。戊戌变法失败后,在老家研究经世之学,对王夫之思想(船山学派)研究得很精深,成为湖湘学派和船山学派的重要传人。后又到日本、英国留学,可谓学贯中西,见识广博。回国后,在湖南第一师范任教,成为毛主席老师。

在教育方面,杨昌济提出:知行统一,注重实践,反对空谈;洋为中用,反对全盘西化;学生要德、智、体全面发展等重要思想。并悉心教育毛泽东、蔡和森、萧子升等进步优秀青年,鼓励学生树立远大理想和为国家民族奉献的精神。毛主席在杨昌济先生熏陶下,继承了湖湘学派、船山学派思想精髓,从此形成了正确的知行观,注重社会实践和调查研究,树立了救国救民的远大志向。

湖湘文脉,从周敦颐到王夫之,再到曾国藩、左宗棠、谭嗣同、杨昌济,最后到改变中国命运和世界格局的东方巨人——毛主席。就像滔滔长江一样,发源于青藏高原唐古拉山山脉,经过九曲十八弯地流传,最终汇入大海,成为广阔无际的汪洋。这就是学有正源,这就是文化源远流长,这就是文脉传承的力量!

问渠那得清如许?为有源头活水来。

湖湘学派,对毛主席本人有重大影响,经世致用、实事求是、唯物主义、知行统一、辩证法等思想,得到毛主席传承和发扬,构成了毛主席思想体系的核心基础。这也是《实践论》、《矛盾论》哲学思想的重要源头之一。

毛主席青年时期,学习旧学有两个重要时期,一个是在长沙读书时期,另一个是在北京图书馆做管理员。

前面,我们介绍过,湖湘学派文脉相承,毛主席在杨昌济影响下,充分吸收和继承湖湘学派核心思想,其中就包括知行统一的哲学观,经世致用的人生观,救国救民的世界观。也就是说,在青年求学时期,毛泽东就打下了深厚旧学基础,对道、儒、法各派学问均有涉猎,尤其对中国知行哲学,有不同常人的深刻理解。

而湖湘学派知行观,浓缩了中国传统认识论思想的精华。南宋时期的张栻,同朱熹在岳麓书院做过深入学术交流,并提出了“知行并发”观点,与朱子“格物致知”完全不同,更具有辩证思维。明末王夫之,对知行哲学做了系统梳理,提出辩证知行思想——“知行相资以为用”。认识和实践互相支持,才能发挥作用,知和行不可分离。

毛主席,另一个重要学习时期,是在北京大学图书馆。

北京大学图书馆,藏有海量的各类图书,让酷爱学习的毛主席大开眼界,积累了丰富知识。在北京期间,毛主席接受了许多新思想,认识了陈独秀、李大钊、章士钊等名士。期间,开始学习马克思主义理论,系统阅读了诸子百家书籍,同时也涉猎了古希腊、法国、德国、苏联等外国书籍,打下宽广的知识结构基础。

在延安,着手准备写《实践论》前期,毛主席又有针对性地,阅读了斯宾诺莎、康德、歌德、黑格尔、卢梭、马克思、恩格斯、列宁、艾思奇等人哲学著作,其中反复精读了《辩证法唯物论教程》、《辩证唯物论和历史唯物论》多遍,并且做了大量批注和读书笔记。

《辩证法唯物论教程》是苏联西洛可夫、爱森堡等6人合写的马列哲学著作,由李达、雷仲坚合译,是第一部中文版苏联哲学理论著作。《辩证唯物论和历史唯物论》是苏联学者米丁等人的编著,由中国学者沈志远翻译,也是当时研究马列主义理论的重要著作。

美国记者斯诺,在他著作《西行漫记》中,用文字详细记载了,毛主席对哲学书籍如饥似渴的历史镜头。

“毛泽东是个认真研究哲学的人。我有一阵子每天晚上都去见他,向他采访共产党的党史,有一次一个客人带了几本哲学新书来给他,于是毛泽东就要求我改期再谈。他花了三、四夜的功夫专心读了这几本书,在这期间,他似乎是什么都不管了。”

综上所述,毛主席对中国哲学和西方哲学,都有很深刻的研究,吸收了中西知行哲学的精髓。历史反复验证了《实践论》的经典,在世界哲学史上都占有重要地位。

随着时代发展与技术进步,《实践论》说阐述的认知思想,依然会散发耀眼的光芒,是指引人们探索改变世界的真理。

长征结束后,红军在陕北站稳脚跟。

毛主席在总结革命经验时发现,既不能盲目机械地运用马克思主义理论,也不能完全照搬“十月革命”模式,这就迫切地需要一套正确的革命理论。需要把马克思主义同中国国情结合起来,以此纠正教条主义、经验主义等错误思想,帮助广大干部群众树立正确的知行观。

基于革命曲折性及发展需要,毛主席决定从哲学层面入手,把革命理论和实践问题讲清楚,帮助大家树立正确的革命实践观,指明革命的发展方向。为此,毛主席定期前往抗大讲授哲学课,目的就是传道、授业、解惑。

粉笔和讲稿,在普通教师手里,最多就是知识。而在毛主席手里,就成了神奇的魔术道具,能把抽象枯燥的哲学概念,变成一件件尖锐的思想武器,用来武装广大干部群众,提高军民的战斗力。

另外,再补充说明一个问题。

为什么《实践论》没有引用王夫之等中国思想家著作,只引用了马列主义哲学著作的部分原文?

首先,需要明确一个道理,没有引用中国古代思想家哲学原文,并不代表没有继承其思想。而是出于文字表述需要通俗化,以及读者群体的文化基础等因素,来综合考虑。换句话说,毛主席没有引经据典,主要是考虑到读者和受众,把深奥抽象的哲学概念,用通俗易懂的语言表述出来,这是毛主席哲学著作的亮点与特色,更需要深厚写作功底,一般人还真做不到这点。

其次,《实践论》是马列主义理论做中国化的阐述,这里面就需要一个表述写作技巧,需要有马列主义理论原文的引述,只有这样才更有说服力,才是正儿八经对马列主义理论的发展,显得根正苗红。唯有这种科学而严谨态度,才能纠正广大干部群众的教条主义思想。

再次,鸦片战争之后,国家民族受尽屈辱,在当时社会有大量激进学者,片面认为中国要革命,首先要革掉旧学的命。误认为中国落后的根源,是传统华夏文化的落后。社会精英,在民族文化认识上,存在片面、静止、孤立的现象,从而误导大多数年轻人,对中国传统文化持否定态度。提议废除中医,就是一个非常极端的例子,民族悲观主义盛行,严重缺乏文化自信。

毛主席对此,有深刻而精准的洞察,他充分掌握了国民的心态,包括党内年轻同志的世界观。因为历史条件不成熟,毛主席只能折中调和,把中西两派知行哲学融会贯通,然后再经过精细加工锤炼,输出全新的一套认识哲学,即《实践论》《矛盾论》。

综上述说,这就是毛主席写《实践论》的历史背景,同革命曲折性、教条主义思想密切相关。当然,还有一个客观大环境,那就是极度地文化自卑感,社会精英对传统文化缺乏自信,导致社会精英盲目地仰视西方。

像毛主席这样,能保持独立思想和清醒大脑,对传统文化持辩证观点的人,在当时那个战火纷乱、生灵涂炭的年代,属于凤毛麟角的人物与极度稀缺的资源。在今天看来,这是民族文化黑夜里,一束温暖而璀璨的光,照亮中华儿女奋勇前行之路。

4、结语

在中国文化发展史上,老子是道家学派集大成者、孔子是儒家学派集大成者、韩非子是法家集大成者,而毛主席是世界知行哲学之集大成者。

为什么讲毛主席是世界知行哲学之集大成者呢?理由很充分,《实践论》就是最好的诠释,主要有以下三点:

一是,毛主席根据中国革命实际需要,在总结中国传统知行哲学精髓的基础上,又吸收了马列哲学的核心思想,通过中西融合方式,写出了经典哲学著作《实践论》。

二是,《实践论》剖析人类的认识规律,总结人类正确的认识方法,提升广大干部群众掌握革命发展规律的能力,提高广大干部群众的社会洞察力。通俗地讲,帮助广大干部群众,淬炼了一双“火眼金睛”,帮助更多普通人看清中国革命方向。

三是,毛主席把抽象的哲学概念,从学校课堂上解放出来,变成尖锐的思想武器,并成功武装了人民群众大脑。先后在军事斗争、国防科技、工业化建设、文教卫生等战场上,取得一场又一场的胜利。把思想变成武器,用哲学改造世界,这是毛主席对中国哲学,乃至世界哲学的贡献。

(寒牛出栏)

PS:第一个专栏《实践论提高你洞察力》,即将上线,欢迎各位师友关注!

,