二月春风似剪刀——长篇传记《群山》语言艺术初探,我来为大家讲解一下关于原野现代作家作品?跟着小编一起来看一看吧!

原野现代作家作品

二月春风似剪刀

——长篇传记《群山》语言艺术初探

去年冬天,笔者初读忽培元先生长篇传记《群山——马文瑞与西北革命》之后,即按捺不住欣喜之情写了篇约一万五千字的读书札记。近日重读《群山》,万千思绪,纷至沓来,便又禁不住跃跃欲试。据说关于《群山》,已有四五十篇评论文章了,平坦易至之处早已布满了评论家密集的脚印。那么,我的重评《群山》也就必然是一种泥淖遍地、险象环生的精神探险——管它呢!我且备足干粮,打紧裹缠,朝着“群山”深处披荆斩棘,顶风冒雪,义无反顾而一路前行吧!

这一回单论《群山》的语言艺术。

翻开中国文学史,从古至今,关于诗,关于散文,近代以来关于小说和戏剧的语言艺术,都有着极其丰富、极其精当且多层次、多侧面的论述,这既表明古人和今人对这几类文体语言美学的极端重视,同时也印证了这几类文体的作品在语言上,创作者都有着清醒和自觉的意识与追求。然而关于传记文学之语言美学的研究与探讨,却几近空白。这不仅缘于大量传记作品将语言仅仅视为“器”,视为其载“道”(人物、事件、观念种种)的简单载体,因而几乎从来就不曾关注其“器”之洁净与美观,而且还缘于读者对传记文学之阅读期待视野中,压根儿就没有“语言”这一条。他们只是满足于此传记塑造了什么样的人物,反映了什么样的事件,从中透视出人物和事件以及作家的什么样的观念、认识及理想和倾向等等。传记作家不重视其作品语言的成色,读者也不从语言上过多考究作品。显然,这是一种写作与阅读间的恶性循环。在这样的恶性循环中,我们看到的便是那些“粗通文墨”者令人反胃的“资料大搬家”以及一桩桩似乎永无休止的抄书公案。笔者曾将此类现象概括为“文学的悲哀和出版家的永久耻辱”。我想,这绝不是危言耸听或是任何意义上的酸葡萄心理。

那么,《群山》在当代众多的长篇传记中是否出乎其类而拔乎其萃呢?我想除众多评论文章可能已经从社会的、历史的、民俗的、传统的以及地域文化和叙事结构等多个角度会有的论证之外,单是其在语言上所表现出的独创性以及它对当代传记文学创作所具有的不容置疑的启示和借鉴意义来看,同样可以让我们得到一个肯定的答案。

一、陕北方言的独特魅力

笔者去年冬天所写《给当代文学锻铸一条坚硬的脊梁——读忽培元先生〈群山〉札记》(以下简称《札记》)一文中曾经说过:“《群山》一书不仅人物对话,而且连叙述语言也极其自然并且比较成功地运用了陕北方言”。细读作品,我们不难看出,《群山》之方言特色,首先并且着重表现在大量方言语汇(词、成语、短句)的娴熟运用上。单音节词如幸(娇惯)、脑(头)、欢(快)、甜(淡;与咸相对)、架(量词)等;多音节的如串门子、晒阳阳、问婆姨、难肠事、你巫们、多会儿、坏板肠、胆头子、好字眼、打平伙、掂本腔、脑门心、求不蛋、二股弦、明艳艳、蓝格瓦瓦、笑格嘻嘻、俊颜颜价、满悠悠价、虚鼓鼓价、白乎乎价、胡求日鬼、白皮红瓤子、卤水点豆腐、开弓没有回头箭、老虎下巴捉狗蝇、拦羊的嗓门吼牛声等等……;当然,《群山》中运用更多并且对文学创作更具有借鉴意义的,是大量的方言双音节词和方言成语:

皂鹰 花豹 地场 锁锁 油汗 古朝

神神 汉性 茶饭 提念 清知 戏打

登踢 斗阵 弹嫌 跑青 讨吃 拉谈

炒台 端跳 能行 打问 顾救 怯火

求告 倒灶 日塌 操心 起身 脱笑

作务 苦焦 刚骨 务正 哑音 当紧

足劲 实受 美气 泰气 生分 老面

麻搭 宽宽 擦黑 直尽 当下 一搭

见天 各自 彻年 劲气 解开 常常

隔三见五 鸡飞狗跳 变脸失色 漫山二洼

王皮照旧 响吹戏打 扎把舞势 淘奴揽工

敲明叫响 成龙变虎 大天白日 捣门袭窗

亮红晌午 赤脚打片 吃糖咽菜 人高马大

黑胡麻楂 吃风巴屁 黑灯瞎火 肥吃海喝

低眉顺眼 擦天滑地 无凭无故 冬末寒天

识文断字 嘶声呐喊 涌涌不断 一来二去

毫无疑问,随着《群山》为更多读者的了解和喜爱,随着它在文学界进一步引起重视和广大读者中的进一步普及与渗透,这些方言词汇、成语和短句,也必将成为新的文学创作的可资改造和利用的新的建筑材料,并且有望使不少迷失于书宅的创作者探求到一条表现当代人活的生活与活的人生的艺术通途。而这,也正是笔者不厌其烦,将它们从这部五十万言的长篇巨制中搜索出来、呈现于前的理由之一。

二、口语化——正中靶心的“子弹”

与那些方言语汇的大量的娴熟运用相辅相成且珠联璧合的,是全书语言一以贯之的口语化。这些口语化的文学语言简洁明快,生动风趣,富于个性特征和强烈的现场感。没有貌似缜密的复句,没有各种复杂的语法关系,然而表情达意却干净利落,准确传神。用作家自己的话说就是,这些口语化的语言像高明的射击手,不射则已,既然出手,每发子弹都必须正中十环;而不是那种二三流射击手,尽管每发子弹也都勉强上靶,但与真正的靶心——作家所要表达的唯一最准确与最细密之精义——则常常有一段令人遗憾的距离。我们仅以《群山》第十七章中的一段文字为例:

大家围着一张炕桌坐定。文瑞这才借着灯光打量起这窑里的

陈设来。他吃惊地发现,这个长工的家里真是一贫如洗。便沉默

着,心里很有些难过。崔田夫看出了他的心思,故意轻松地说:

“你照,咱这可是真正的无产阶级,除了这三个娃娃,一个老

婆,再就什么也没了。咱不革命怕求哩!”

崔田夫家婆姨性格也很开朗,她听丈夫嘴里又带了了粗话,

便说:“见来个人,你那二圪梁劲气又上来啦!”

田夫假装生气地说:“你解开什么,我们内部拉话,你不要

插嘴。”

婆姨也不相让,说:“你能解开,咋连个字也不识?”

田夫急了眼,说:“谁说我不识字?不识字我当校长哩?二

娃,你把爸爸的写字本拿来,叫你叔们看。”

……………………

田夫一听,一双眼睛立即恢复原先的笑意,朝着做饭的婆姨

说:“哎,我说三娃他妈,你可听见了没?这马文瑞可是个文筒

子,人家都说我好字眼,你瞎字不识个婆姨,还敢说我不认识

字!”

众人听得都笑起来。

他的婆姨说:“哎,人家给你脸面面,就把高帽子各自戴上

啦。”(P132—133)

在这段富有生活情趣的文字中,人物的音容笑貌、体态心境,整体的环境氛围以及人物间和谐微妙的关系,与各人的声口、身份、个性、气质等全都活脱脱跃然纸上。虽是全书中微不足道的一个小小的生活场景,但同样令读者过目不忘。而作者借以达到如此强烈的艺术效果的秘密竟也无它,唯“口语化”而已。在这里,口语化所必然带来的句子成份的不完整,逻辑关系的不严密等种种弊端,早已被荡漾着生活之潮的语流之水给淹没殆尽,挣脱了规范的书面之外壳和包装的口语,此时此刻已经直达思想、形象、意境……之本质,其结果是任何经院文学都永远无法企及的妙境。

作家忽培元曾经说过:“我不用电脑写作,电脑只能写些一般性的东西。”面对《群山》这样的作品,我们绝不能简单地以一种“伪贵族心态”(余秋雨语)去嘲笑作家的“过时”与“落伍”。相反,我们倒是为作家这种坚守在语言艺术之前线,时刻注视着“敌情”并不断“克敌制胜”的坚毅精神而感慨和感动。

随着高科技的不断发展,作家永远葆有一份对当代生活和语言的感知能力,也就是占领和保住文学阵地的重要手段之一。不是吗?

三、古典文学的潜在浸润

也许连作家本人都不曾意识到,《群山》之语言还有一个特色,那就是不时显露出的对于古典文学的继承和化用。而这种继承和化用又与全书之方言和口语化互生互补,相得益彰。

例一:山地的土黄颜色,也同样浅淡得同天空融为朦朦胧胧

的一片,透着仿佛水气一样的温润的光亮。(P23)

例二:此刻,站在雕山俯瞰绥德城,所见仿佛一只巨大的皂

鹰,由遥远的朔方飞来,风尘仆仆地降落在大理河与无定河交汇

的开阔地带。(P73)

例三:陕北重镇榆林,原来是一座富饶美丽的古城。城池坐

落在长城脚下榆溪河畔。秀丽的榆溪河由北边的大沙漠中蹒跚而

来,河水清澈。有渠自上游引进城中,水质甘甜,用以做豆腐可

用称钩子钩了叫卖,故称之为榆林“桃花水”,实乃优质矿泉水

。(P243)

例四:小路跃上一座山梁,面前出现一片林中空地,遍地盛

开着金黄淡紫的野菊花。有凉爽的清风由山后的陡坡上吹来,飘

散着花香的空气变得温润新鲜了许多。(P344)

例五:瓦窑堡初夏的黄昏是绚丽多彩的。夕阳红红的枕着西

川尽头隐约可辨的山梁,把满勾川满山坡的庄稼苗儿染成紫蓝的

颜色。(P455)

例六:日值正午,只感觉沟壑蓦然变深,天空顿然远阔苍

茫。有鹰不畏寒风凛冽,悠然展翅盘旋于沟壑上空。山野枯黄一

色,河流水清如玉,蜿蜓于其间。(P543)

读着这些优美的片断,我们注意到的不是个别语词的着力锤炼,如例一中的“浅淡”(形容词之动用),例四、例五中的“跃”和“枕”(以动写静)等等,我们所联想到的也不只是例如柳宗元的《永州八记》、姚鼐的《登泰山记》或如《水浒传》中那些出色的写意绘景以及明清两代文人笔下玲珑隽永的山水小品。不,面对这部既是极好地运用了陕北方言,同时又成功地汲取着古典文学之营养的长篇传记,我们想到的首先是我国优秀文学传统中看似无“形”实则有“意”的那种精神境界。惟大英雄方本色,是真才子自风流。如果说《群山》的语言并不曾着意于古典精神的吸纳与借鉴,那么,我们只能说这是作家较为深厚的古典文学修养在创作中的一种不自觉的自然流露与扬厉。然而,它对当代不少有知识、有文凭而没有文化的作家来说,却有着不容忽视的警示意义。当代民间活的生活和活的语言与民族文学中那些浸润既久则必有裨益的优良传统,于一切成功的作家,实在是行进中不可或缺的双桨。撇开任何一支桨,创作的船都可能在生活的大海上倾覆以至沉沦。

四、作家的生活环境之于语言

每一个真正优秀的作家,没有不重视语言的。还是那句老话,语言是起点,也是终点。任何深刻动人的思想、血肉丰满的人物、起伏跌宕的情节、淋漓尽致的细节,没有语言,或者说没有与之相适应的得体的语言,一切都将变得无所承载,无所附丽。《群山》的成功与作家在文学语言上的自觉锻炼和执着追求是密不可分的。作家出生于延安,迄今为止大半的活动空间就是脚下的黄土和“群山”。由一名插队知青到市委副书记和市政协主席,他的人生的抛物线不可谓不长。但不管是工作在基层,还是在领导岗位上,他都把自己放心和妥贴地交给“我的农民朋友”们。如同《群山》之传主马文瑞一样,他随时随地都在学习,学生活,学生产,学社会,当然也学语言。他像一棵生命力极其旺盛的毛头柳,把根深扎在泥土之中,贪婪地吮吸着可供自己生长和发展的各种养料。当笔者谈到拙作《札记》一文中出于悬猜所写的“我们有理由相信,作家忽培先先生在撰写这部长篇传记作品时,不仅是运用陕北方言在‘写作’,而且主要的是在用这种亲切而朴拙的家乡话在‘思维’”,并想就此从作家本人那里得到印证时,忽培元先生不假思索地说:“那当然了,语言是思想的直接现实(作家在这里很自如地暗引了马克思、恩格斯《德意志意识形态》中的一句话)。我对陕北方言的学习和研究是完全清醒和自觉的,这当中有一个‘普通(话)化’的过程……”不用说,在这样一个黄钟毁弃,瓦釜雷鸣的浮躁时代,忽培元先生一曲充满革命浪漫情怀的“英雄赞歌”能够得到如此广泛和持久的“回响”,显然,作家对语言艺术的自觉探求无疑是重要因素之一。

五、白璧有微瑕

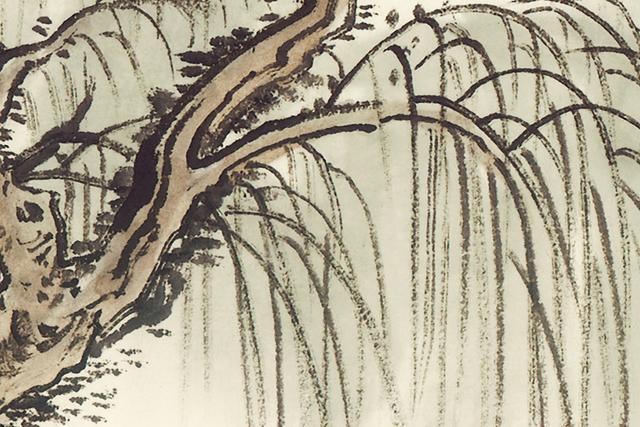

作家忽培元的一支妙笔,就像一把锋利无比的剪刀,剪出了春风中碧玉般细嫩的柳叶,剪出了一幅幅永久定格了的历史画卷,剪出了美轮美奂的语言艺术之华贵锦缎。然而,仅就陕北方言的斟酌与运用而言,笔者以为仍有一些不是十分妥贴的地方。一种情况是所用方言太过冷僻,尽管对熟悉陕北生活与陕北方言的读者来说,这些句段都不失为赏心悦目的华彩乐章,但对非方言区的读者来说,却可能是不易明白意思或不易把握形象的:

例一:另一个黑大个子,留着长发,眉脸板性性,眼睛直愣

愣地瞪着,看着象个二杆子。(P240)

例二:厚厚的墙壁上,只有升子底大小的一个窗口通气…

…。(P246)

例三:糜谷苗苗已经有一虎口高,正是间苗锄地时节。

(P255)

例四:“……马明芳、马文瑞都在我脑浮起,为甚还要我

当?”(P326)

例五:偶然回过头对马文瑞圪眯一笑,就算是打了一声招

呼。(P344)

例六:这类从前对付狼虫虎豹的家伙,如今耍挽起来,专门

打击反动势力。(P378)

例七:而老百姓的眼里,这些穿着“二尺五”的灰皮,说话

操声咕乱就象狗咬仗……。(P482)

例八:几个长他一辈的老婆婆,见了他上前拉住手,板着

嘴,说不出话来……。(P682)

另一种情形是倘若用了方言(括号中已注明)会更加传神,而作家却未能选用的:

例一:只是日夜躺在炕上呻吟(呻唤)咳嗽。(P13)

例二:高岗是个老高(闪杆)大个子。(312)

例三:那个和和美美(善善)的高个子走过来。(P590)

此外,作家在对陕北方言进行“普通(话)化”的过程中,也有个别未及深思因而记录不够准确的例证,如“响吹戏打”(P30),这是类似于“明争暗斗”“昏天黑地”等的以“互文”方式构成的方言成语,“戏”当作“细”。

拙作《札记》一文曾经说过,随着陕北新民歌的广泛传唱,随着“延安(时期)作家”及陕北本土作家和北京知青作家的走向全国,陕北方言之被普遍接受与认同,似可与鲁迅作品中的绍兴方言相媲美。那么,我们也同样有理由认定,随着《群山》像所有文学名著那样对未来岁月的长久浸润,现如今我们觉着非方言区读者“不易明白”和“不易把握”的一切,也必将与那时的读者走向“互融”与“和解”。

一部《群山》,它记录了许多行将消亡的方言语汇,同时又激活了许多沉睡多时的表达方式,它给一切有志和有心的创作者与阅读者的启示绝不是单一和平面的。从这个意义上说,《群山》获得全国第二届传记文学一等奖之殊荣,也绝不是偶然的。我们为作家,同时也为一切有幸读到这部优秀传记的读者朋友深致祝福。

2001年5月25日—26日写于志丹县城

保安镇单元楼1—201

,