作者 / 乔苗儿

「我在追《赘婿》,特别搞笑。」

「巧了,我也是。就是更得有点少。」

过年期间,新剧观察(ID:xinjuguancha)记者发现了件特别有意思的事,身边平时喜好千差万别的非同行亲朋好友,在看剧上达到了空前的一致:看《赘婿》,并且暂时没有弃剧的苗头。

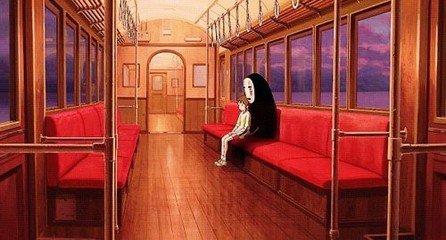

一种民间说法是,想要知道当下的市场爆款,就到早高峰的地铁、公交车厢里瞅瞅大伙儿都在看什么,这种即时性的观察,样本有限,但同样代表着观众审美。

这也就不难解释,为什么《赘婿》能在非更新日保持热度,并在首周播毕后在爱奇艺站内成功突破10000的热度值。诚然,从《庆余年》的部分阵容出演,到围绕原著和剧集的男频文改编、女性话题的讨论固然令《赘婿》有了成为茶余饭后谈资的附加价值,真正吸引观众的还是要回归内容本身。

节后复工的第一件事,便是找到《赘婿》主创,制片人刘闻洋和导演邓科一探究竟。

改编不做男女频预设,格局和视角最吸引人

早在2017年,腾讯影业和阅文集团共同发布多个IP项目,除了《庆余年》《将夜》等,还有《赘婿》,后来腾讯影业引入新丽一起开发此项目,三方首度联手开发了剧集《庆余年》,并取得了热度、口碑双赢的好成绩,此时的《赘婿》则是三驾马车的第二次合作。制片人刘闻洋回忆,从2017年到2020年3月正式进入具体的剧本创作,《赘婿》项目组把主要的工作精力都放在了剧本上,主要做三件事:编剧秦雯老师利用其在女性视角方面的经验和优势,把剧中女主人公苏檀儿先立业再成家的现代独立女性特质做扎实,为女性视角打下坚实的基础;组织编剧成立「拆解小组」,把原著500多万字按照章节拆成可供影视化的故事素材并进行筛选和包装;明确坚持倡导现代社会文明中的价值观,比如坚持一夫一妻制等。

到了2019年的10月,刘闻洋联系上导演邓科,以制片人刘闻洋指导的新丽团队明确喜剧设定的改编突破口之后,跟导演邓科进行了多轮讨论,最终邓科被《赘婿》的视角和格局,还有改编的喜剧设定所吸引。「和以前所见的其他男主角不同,宁毅是从负数开始成长的主人公。」邓科说。

即便《赘婿》的原著是在网络上极富盛名的男频小说,但从谈话中能够很明确地感知到,主创们改编的重心并不在男频女频上,而是试图发掘基于影视创作规律的改编方向。「其实没有特别清晰的创作公式,男频剧或者女频剧就要怎样去打观众所谓的痛点和嗨点,我觉得这不是一个特别真诚的创作开端。时代在变,人的审美也在变,不变的是创作出真正好看的戏。」刘闻洋说到。

邓科与刘闻洋在这方面迅速达成共识,「我个人非常反对按男频女频区分,尤其是在创作上。」邓科是85后,在从业之前同样受到老剧的启发和影响,「好看的剧里有家国情怀,也有家庭戏、情感戏,这些琐碎的事情让戏变得好看。一部剧其实是小的社会缩影,我也希望观众能够在《赘婿》中体会到人的七情六欲,我们不讨论男频女频,只说剧好不好看,这是我们开始就定下的。」

由于采取了「戏中戏」的结构,主人公宁毅作为小说中的人物,带着现代的意识来到武朝入赘苏家,古今思维碰撞出不少笑点,同样也引发了观众对于剧中涉及的诸多现实话题的探讨与争鸣。开播两周,制片人刘闻洋也会随时关注弹幕和舆情的反馈,对于观众讨论的声音,在他看来反而是好事。「如果观众能够在剧中提炼到不同的观点,一部剧的戏剧功能已经达到了,它就是被观众观赏的网剧。而当我们一旦代表了哪一类的价值观的时候,势必会与另外一类划开界限,这不是文艺创作者应该第一优先考虑的东西。」

喜剧方便观众接受,同时也要「飞中求稳」

如开头所述,从观众的观感来说,「郭麒麟的内心住着个张若昀」的反差萌,宁毅带着现代思维在苏家所向披靡降维打击过程中制造的笑点,「好笑」成了《赘婿》最明显的标签。

《赘婿》以宁毅、苏檀儿等人的成长为线,全剧分成江宁篇、霖安篇、武都篇三个段落展开,在不同的地方,主人公们会遇到层层升级的困难和挑战,直到最后承担家国天下的责任。面对记者提出的「是不是专门拍了个喜剧」的问题,刘闻洋和邓科有第二重的共识:让剧有更明亮的基调。「我们用喜剧去打开这部剧,也是考虑到原著小说格局非常大,但是如果我们直接把大的格局放到观众面前,实际上是不易于观众接受的。」邓科解释道。

「很多弹幕,豆瓣上的评论都说这个戏特别喜剧,几分钟就有一个笑点。但其实我们与合作方沟通,包括现场拍摄的时候,都不是以纯搞笑的小品来创作的。它的喜感还是融入到人物本身的性格和特定的戏剧情境里的。比如说宋轶,她不是喜剧演员,但是烧楼圆房那场戏观众觉得特别好笑。」刘闻洋解释。

既要保证观众的接受,还要避免把剧拍成小品或者「挠痒痒肉」纯搞笑的作品,需要创造者对度有很准确的把握。「飞中求稳」是邓科在创作中标出的基准线。

比如男德学院中的戏份就考虑到了戏剧的真实层面。虽然是虚构的一个场景和机构,但创作者仍旧要保证逻辑的自洽,避免雷和失真。因此,从「入赘」的点开始,从剧本阶段已经做了详细而缜密的铺陈。大到建立社会背景和习俗的体系,小到结婚赘婿要坐花轿、端茶倒水等细节,再引入犯了错要送去男德学院反思,保证情节的连贯和顺理成章。

「我跟创作团队始终强调,要真实」邓科说。苏氏布行拼刀刀是剧中的名场面,拍摄时美术团队准备了非常华丽宏伟现代化的转盘。「拍摄前的几天我去现场感受了一下,总觉得哪里不对。后来意识到问题所在,拼刀刀用到的所有道具都应该取材于苏氏布行内部,而且要让观众看到宁毅组装的过程,通过细节让观众感受到宁毅是带有现代思维的现代人,而不是直接开金手指拿出现代的道具。」

而《赘婿》第一个篇章的重点集中在商场上的你来我往,「商战」的处理则更要写实。「遵循相对通俗的创作理念,同时也要保证有专业的知识点,比如做空、饥饿营销、市场营销这些商业概念不能胡编。」刘闻洋说。

邓科马上在一旁补充,当时我逼编剧们逼得比较狠,让他们去问从事相关职业的亲戚朋友家人,同时也把国内比较经典的商业案例都研究了一遍,最终才梳理成现在的版本。我们这块创作并没有抱着拍喜剧就可以胡来的想法,该考究的地方都都稍微考究了一下。」

创新即趋势,比如先从发掘郭麒麟30%的「狠」开始

近年来的内容市场,在喜剧、爽剧等标签包装下的内容,观众接受程度高,并能以此为契机,去追寻剧集更深层次的主旨内涵表达,整体取得了较好的市场反馈。导演邓科此前更是凭借诸多青春题材的喜剧,受到年轻观众的喜爱。当《赘婿》以喜剧化的表达搭配上郭麒麟这一为全国观众熟知的曲艺界种子选手,是创作惯性还是迎合市场趋势?

都不尽然。

「趋势很难追的。做咱们这行,唯一的趋势就是创新。技巧是建立在创作基础上的,而不是凌驾在创作上的。」刘闻洋感叹道。「现在《赘婿》播出不到一半,很难把它受欢迎归结到喜剧、爽剧或者郭麒麟本身的搞笑属性等某个层面,一定是综合起来的,让大家有了耳目一新的感觉。包括我们选择郭麒麟,也是因为综合人物调性和演员本身的考虑。宁毅最大的特点就是扮猪吃虎,老虎已经有了,内心是张若昀,外表怎么有一个小可爱呢,郭麒麟就应运而生了。」

而对于导演邓科来说,创新的动力来自于危机意识。在他看来,不管是笑点还是爽点,令剧中的高潮段落更密实,也是出于对观众观看习惯和需求的满足,「观众希望剧有下饭的属性,能更轻松去打开它。」「怎样令我们的剧让更多观众看到?对于长剧来说,除了同类型的长剧集之外,又出现了短视频等新的对手,而短视频密集的信息量也让观众的审美偏好发生了变化,因此《赘婿》在节奏上也做出了比较有网感的调整。」

接下来围绕演员郭麒麟的选择问题上,不论是制片人刘闻洋还是导演邓科给到的反馈,都愈发令记者相信,《赘婿》遵循创作规律、靠创新突围的创作准则不只是漂亮的场面话而已。

当记者自动认为郭麒麟是因为本身的搞笑气质以及身为曲艺演员扎实的曲艺基本功能够满足宁毅这个人物满嘴跑火车的台词需求时,导演邓科给出了不一样的回答。

「我记得当时跟麒麟说过这样一句话。我说麒麟,我要拍《赘婿》是拍你的狠,因为你的喜剧天赋全国人民都知道,我不希望你演完《赘婿》之后,观众觉得还是看了一个郭麒麟,这次我保留你70%的自我,接着去找观众都不知道的,你30%的狠。」邓科说。

邓科习惯给演员做详细的人物小传,并且跟演员拟定一个「表演合同」,这次也不例外。邓科将这一次的表演视作一场考试,有100分的基础分和20分的附加分,难的就是拿到附加的20分。因为宁毅的成长有层次,到后期必须要求这个人物展现出冷峻果决的一面,这种冷峻果决与黑社会老大、甚至杀手的狠辣都是不一样的,而宁毅又是郭麒麟来演,「他是容器,得装得下宁毅这个角色。」

《赘婿》将将鸣锣开场,这个故事最后能总结出多少创作的门道,我们静观其变。

,