2015 年 10 月,著名作家何顿患病住院,医生诊断为直肠癌,恶性肿瘤。

手术的前一夜,何顿陷在对死亡恐惧与对生命思索的复杂情绪中,感觉到荒凉而茫然。朦胧之中,他仿佛看到儿时居住的 " 幸福街 " 上那个最漂亮的女孩林阿亚。

林阿亚经过何顿的时候回头瞟了何顿一眼,用一种他曾经最熟悉的、不屑的眼神。紧接着,陈曼秋、黄国辉和张小山等几个玩伴也来了,仿佛从时间隧道里跑来。

那一刻,何顿做了一个决定:如果明天我能从手术台上醒来,我一定要写属于我们这一代人的故事。

2018 年 12 月,何顿长篇小说《幸福街》由湖南文艺出版社正式出版发行。虽然儿时生活的幸福街再也回不去了,虽然少年爱慕却追不上的姑娘永远也没有再遇见,但是,何顿始终还了自己一个心愿。

病榻上写出《幸福街》" 我最初想当画家。老师说要有文化才能当画家,不然只是一个画匠。然后我就开始读书,读世界名著,读哲学著作。从图书馆一网袋一网袋地带回家去看。学校熄灯后打着手电筒看、点着煤油灯看,大学 4 年都是这样过来。

当时同学们给我起了一个小名,叫我托尔斯泰。"3 月 6 日,惊蛰节气,何顿坐在龙湾国际紫湖香醍一座临湖的小高层里,跟记者聊曾经读书的往事。窗外,一片新绿。

求学时代不断读书的过程里,何顿的兴趣从美术转为了文学:" 美术不能充分表达和宣泄自己的所思所想,我们这一代人的理想,需要安放 , 唯有文学。"

大学毕业之后,何顿当过老师,拿 45 元一个月的工资。后来干了两年装修,虽然赚了一些钱,但感觉没有什么意思,又回头干起了文学。这是宿命。

何顿原名何斌,何顿这一笔名最初用在 1985 年《芙蓉》杂志第六期《结婚那一天》上,那是他发表的第一篇短篇小说处女作。改名何顿,是因为仰慕美国巴顿将军," 他那么杰出、那么威风 "。何顿希望自己也能像巴顿将军那样勇敢有力、坚不可摧。

所以,2015 年何顿因为直肠癌住院时,感到 " 惊讶、烦躁、不可思议和丢脸 "。因为每次单位体检,他的各项身体指标都是最好的。他还坚持每周打两次羽毛球,打得浑身大汗淋漓。怎么可能就直肠癌,还恶性肿瘤了?住院的日子里,何顿每天都在与癌细胞作战,吊水、打针、化疗 …… 病痛时常让他忘记了巴顿先生的威风,沦为一个自怨自艾、烦躁易怒的病人。

手术前夜,他望着病床边小黑板上的 " 恶性肿瘤 " 几个字陷入对生死的思索。他想到了高中时代就读过的奥斯特洛夫斯基的小说《钢铁是怎样炼成的》,想起了书中影响了几代人的名言 " 人最宝贵的是生命,生命对每个人只有一次 …… 当回首往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧 "。让他漠然的是,自己并没有 " 悔恨 " 和 " 羞愧 ",只有 " 人的一生毫无意义 "" 人死了,一切努力和荣誉都烟消云散 " 的消极感和荒凉感。

" 奥斯特洛夫斯基一生只活了 32 岁。《钢铁是怎样炼成的》是他 20 多岁时创作的。一个人在 20 多岁时,即使双目失明,思想也是向上的、奋斗的。我已经 56 岁了,如果我躺在手术台上没醒来,也比奥斯特洛夫斯基多活 24 年。" 何顿坦言,当时确实有与奥斯特洛夫斯基一比,自己已经 " 赚到了的 " 小农意识,这是人只有在生死关口才会有的胡思乱想。

那晚,在半梦半醒之间,年少时期与何顿同住一条街的女孩林阿亚忽然闪现,用一种她一贯的、高傲的、不屑一顾的眼神瞟了他一眼。然后,陈曼秋、黄国辉、张小山,这些儿时的玩伴在何顿最空虚的时刻闪现,跟他说话。甚至他们的衣着、发式、脸型和眼神,抽烟和走路的姿势也如放电影一般清晰可见。那一刻,何顿冒出一个念头:如果能从手术台上醒来,一定要将他和他们的故事写出来。

所幸的是手术很成功。当何顿能半躺半坐在病床上时,就迫切地开始写作了。他让家人把折叠小案桌支在病床上,把笔记本电脑搁在案桌上,开始了《幸福街》的第一行字。哪怕与病魔的斗争让他精疲力竭,哪怕写作进度缓慢而力不从心,但文学的支撑,让他感到踏实。

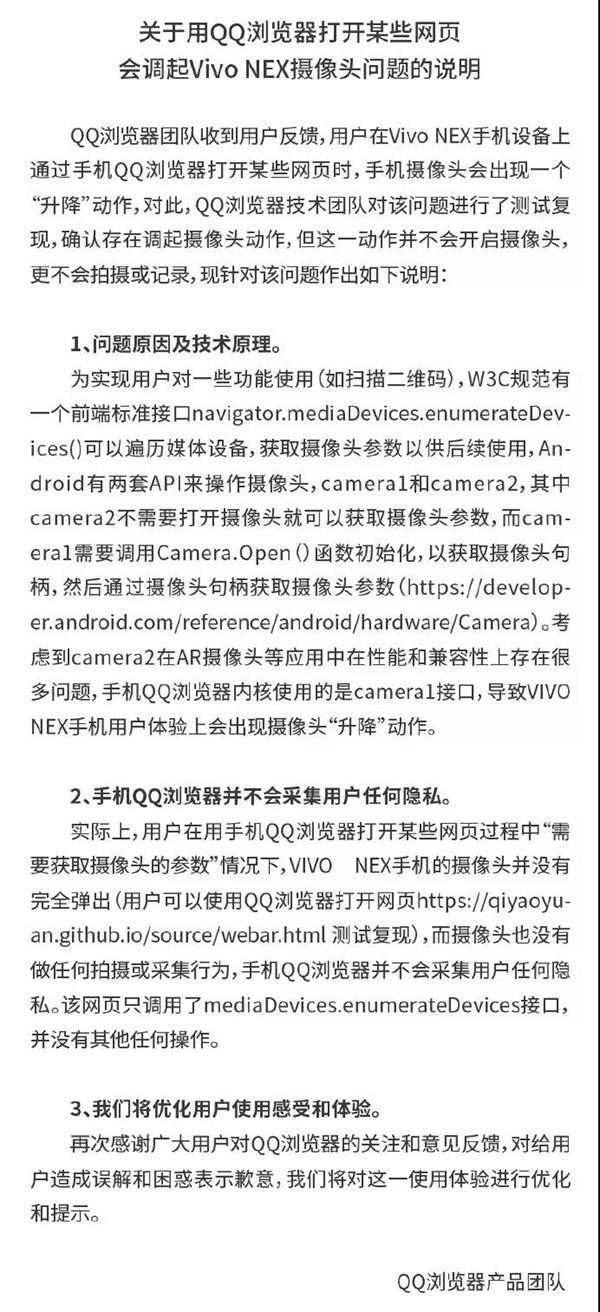

△幸福街示意图。何顿绘制

真实的幸福街,中国版的《请回答 1988》黄家镇。幸福街。这是小说《幸福街》的地理坐标。

熟读何顿作品的人对黄家镇都不会陌生,这是何顿作品里常常出现的一个虚拟地名。但说到幸福街,虽然是如今的地图上找不到的一个地名,但长沙老口子们都知道,这是真实存在的地方,它就是位于长沙市天心区书院路街道妙高峰下的一条老街——青山祠。

何顿说,自己以前跟父母住在湖南第一师范,后来搬到青山祠。上世纪 60 年代青山祠改名为幸福街,上世纪 90 年代又改回青山祠。虽然现在的年轻人不一定知道幸福街,但幸福街里有它自己独特的韵味。

有人将《幸福街》称为中国版的《请回答 1988》,认为《幸福街》共谱了几代人难忘的回忆。《幸福街》带有作者深刻的个人经验,他的家庭、朋友、同学之间的故事在小说中都有反映。

" 当时我们的幸福街上住着五六户人家,就如我书里的一样,写他们,我闭着眼睛都知道。"《幸福街》里的每个人物都有自己的原型,那些人都是自然来的,所以何顿在写作时甚至连提纲都没理。

文革、上山下乡、恢复高考、改革开放 …… 作为一位 "50 后 " 作家,何顿经历和见证了中国社会动荡的年代,作家自己的一生本身就是一部长篇小说。为同代人立传,为共同的青春立传,何顿带着这样的使命写完了《幸福街》。幸福街,虽然是一个真实存在的地名,但是幸福两个字,却带着作者对生活的理解。《幸福街》在封面的装帧设计上,是黑色背景下一家人在吃饭,书名和图案都是红色烫金的。无论时代赋予我们什么,唯有豁达,才是面对生活的正确态度。

《幸福街》既有时代之沧桑,也有市井生活琐碎的情趣。书里的那些小人物似乎就生活在我们身边,他们的柴米油盐,甜酸苦辣、喜乐悲欢,立体化地呈现于我们面前。许多对话,仿佛就是书里的人在你对面唠着家常。" 作为作家,如果说我有什么野心的话,就是做时代的记录者和书记员,我希望百年以后的读者,手里捧着一本《幸福街》,就知道当时湖南的生活就是这样。" 何顿说。

为何生活在一条街巷上的少年,最后却有着如此不同的命运?何顿给了我们每个人一把真实的匕首,见证了历史的波澜壮阔,也见证了历史表象下深层次的人生际遇。就如著名评论家胡平所说的那样,何顿把他的笔力深入到历史情境中的个体,来探索和考察,处在相同的历史情境之下,为何每个人选择自己人生方向会不一样?

" 小说中的人物,犹如我们真实的这一代人。有知识的人和没有知识的人是截然不同的。没有知识的人,眼光短浅,哪怕能够拥有短暂的成功,也不能长久,因为没有足够知识能够支撑起他们,很快就会垮了。知识结构不完整的人,很容易一条道走到黑,不撞南墙不回头,相反有知识的人,在一条路行不通时,会有第二条、第三条路。有知识的人是饿不死的。"

何顿当时生活的幸福街,有两个漂亮的姑娘,一个是林阿亚,一个是陈曼秋。这两个女孩的名字,都被写进了小说《幸福街》里:林阿亚和陈漫秋,除了为曼字加了一个三点水的偏旁,何顿甚至没舍得改她们的名字。

在很多读者看来,林阿亚和陈漫秋两位女性形象塑造得非常出彩。在那个年代,美丽的少女,卑微的出身,苦厄的遭遇,可是,她们始终没有放弃学习,没有放弃自我成长,没有放弃对希望的追寻。

" 林阿亚和陈漫秋,你个人更喜欢谁?" 记者问。

" 林阿亚和陈漫秋,都是很美好的女子,我个人更喜欢林阿亚一点。" 何顿回答。

何顿的回答其实在记者的意料之中。因为,在书中,何顿安排了她跟何勇相恋,而何勇正是作者自己在小说中的投射。

何顿坦言,在生活中的林阿亚,确实长得很漂亮,自己也确实追求过她,但一直没追上。" 她就是那种特别高傲的女孩,常常用那种不屑的眼神来瞟我。所以,直到我做直肠癌手术前夜,想起她,闪现在眼前的,还是她瞟我一下的那个不屑的眼神。不过她这样,我反而觉得她特别有味道。"

作为小说作者,犹如上帝,可以任意安排人的命运。或者是为了实现生活无法成全的愿望,何顿在写《幸福街》时,一开始并不打算将林阿亚和何勇分开。林阿亚与何勇相爱,何勇对林阿亚非常好,林阿亚因为成分问题,不能参加高考,准考证也是何顿想办法弄到的。但直到写到林阿亚考上了复旦大学,何顿才觉得不能这么安排,他们一定会分手,这才是现实。

很多人不知道的是,《幸福街》在出版前还改了一个结局。小说原本写到何勇在坟前祭黄国辉和张小山时就结束了," 他突然意识到这个世界上没有假如 "。但有人提意见说这个结局太苍凉,何顿就重新改了一个,这一回他借他的上帝之手,为林阿亚和何勇写了一个重逢,犹如《东京爱情故事》里赤名莉香和永尾完治的重逢那样。" 其实很多曾经相爱的人,由于各种原因分开后,若干年后总是要再见面的。" 何顿说。

事实上,自 1981 年随着父亲从河东调到了河西的某单位工作,何顿一家就搬离了幸福街,后来他再也没见过林阿亚和陈曼秋,可是在他内心空落、思绪芜杂的时候,这两个几十年再没见过的姑娘,依旧能带给他最初的温暖与慰藉。

2019 年 2 月,当年幸福街里的 " 沙家浜 " 剧组春节聚会,当年街上的姑娘如今都已经成为了外婆和奶奶,她们聚在一起捧读《幸福街》,泪流满面,据说里面就有真实的、当年演阿庆嫂的陈曼秋。聚会的视频发在了朋友圈,何顿看到了,惊觉岁月的变迁。采访结束时,何顿将手机上的视频点开给记者看,但到底哪一个是陈曼秋,何顿笑而不答。

楚楚:《幸福街》这本书写的是长沙的故事,里面的幸福街、光裕里、黄春和粉店、异南春饮食店等都是长沙人熟悉的地方,但为何在小说中又将幸福街所在的黄家镇设定为一个湘南小镇呢?

何顿:幸福街写的是长沙的故事,但虚构了一个镇。我的祖籍在郴州,父亲是郴州资兴市人,所以,我把这个虚构的小镇放在了湘南。

我以前在省会某报纸连载了长篇小说《寻找爱情》(现名 " 物欲动物 "),小说写的是湖南 H 镇,里面有一些情节,比如去餐馆吃饭的时候苍蝇满天飞,在当地宾馆住宿接到特殊服务的骚扰电话等,虽然写的小说,但因为发在报纸上,就会被人认为是新闻。所以导致 H 镇相关部门来投诉,认为这是诬陷等等。可见以本身存在的地名为原型代入到小说中,会给双方都带来困扰。此后,我在写作中会注意把真实的场景代入到一个虚构、不存在的地方,来解决这个问题。

平时,我喜欢去各地的小镇逛逛,包括长沙的靖港镇、铜官镇、朗梨镇,包括郴州的资兴市里、桂东县城、汝城县城、宜章县城等,我喜欢在这些地方小住一两晚,与当地的居民交流来了解当地的风土人情。我很早以前的作品就开始写黄家镇了,那是一个存在于我心中的城镇,它其实是很多小镇的缩影,把我心里的很多东西装进去了。

楚楚:您小时候生活在青山祠,后来在很多小区居住过,最近这些年,您住过桔园小区、龙湾社区,最喜欢哪个小区?哪个更像幸福街?

何顿:可以说长沙的每一条老街,都有与幸福街契合的地方。因为我们这些生活在长沙的五六十岁的这一批人,当年长沙市的街道都去玩过、走过、看过,交到的朋友圈也比较广。我读的小学是一师附小,中学是十七中,高中是十一中,同学也散布比较广,所以各条街都去过,感觉每条街都是幸福街一样。很多街道都有与幸福街契合的地方,也有可能记忆是把这些街道美化了,回忆起来就特别美。

《幸福街》的时代是不是一去不复返了。现在的小区生活,各人进各门,平时不来往不走动,其实,也挺好的。

楚楚:《幸福街》这本书中有很多意象是您着力刻画的,比如枇杷树、梨树、柚子树、杨梅树,您不厌其烦地描写它们的开花、结果,您是想通过它们的荣枯来展现什么?

何顿:其实写作之初并没有太多的想法,人与自然脱不开关系,树木算是一种环境描写吧。梨树、柚子树、杨梅树,那些树也真实地存在于当年的幸福街,算是幸福街记忆里的重要景象。当时的房子很矮小,大多是平房,相较之下,树木就显得特别大。我们那群孩子们就在那样一个树木茂盛的小巷子里穿梭、生活,书写它们,其实也是一种对生活的再现,在写作的过程中,我发现那些春华秋实的树木始终让人充满希望。这倒正是我想要表达的一点点心思。

楚楚:您很善于将湘言湘韵转化为文学话语,您的小说中有着非常浓郁的长沙方言特色,这浓郁的恋乡情结也让很多长沙人爱读您的作品。这种写作风格,是怎样形成的?您是准备一直坚持这种风格下去?会不会有改变?

何顿:我在文学创作早期脑子里全是长沙话,是自然地运用长沙话去思维。我以前的小说,长沙方言特别多,比如《我们像葵花》等等。真正有改变,是从《湖南骡子》开始,用书面语更多。因为顾忌到有一些太本土的方言,外地人看不懂。这次写《幸福街》,因为是写自己身边的人的故事,还是本土语言更真实、更亲切、更有力量。但为了大多读者的阅读体验,所以,我注重长沙话与文学审美的融合。大众能读得懂的话,都用了方言,读不懂的地方就改成普通话。

文/储文静

,